Послевоенную Москву бороздила шутливая тирада, что прописку в столице могут организовать два человека: Сталин и Нежный. И если о вожде народов вопросов не возникает, то вторая персона требует сегодня поясняющего рассказа. Игорь Владимирович Нежный — весомая фигура советского театра, директор МХАТа, неординарный творческий человек. Выпускник театральной студии, служил драматическим актёром, немало поколесил по дореволюционной театральной провинции, работал в мастерской коммунистической драматургии, стоял у колыбели советской оперетты, советского мюзик-холла, у истоков театра «Красный факел» и театра Охлопкова, служил МХАТу. Ему довелось встречаться и работать с А. Куприным и М. Петипа, Н. Радиной и М. Блюменталь-Тамариной, А. Луначарским и Вл. Немировичем-Данченко, В. Качаловым и М. Тархановым, молодым Л. Утёсовым. Тем удивительнее, что информации о нём в сети Интернет практически нет.

На новом Донском кладбище в колумбарии №7 на постаменте 61 установлена скромная урна с прахом Игоря Владимировича. Никаких помпезных памятников, как могло бы быть.

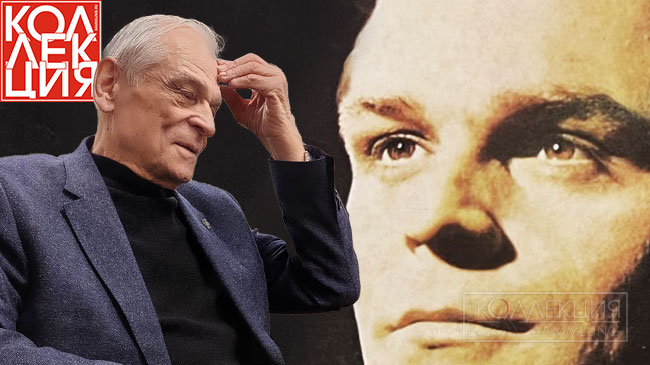

Игорь Нежный родился в 1892 году, судьба его тесно связана с переломными моментами отечественной истории. Рассказать об этом неординарном человеке помогут его мемуары «Былое перед глазами. Театральные воспоминания», изданные в 1963 году, а также артефакты, хранящиеся в семье. Но, обо всём по порядку.

- Урна с прахом И.В. Нежного (1892–1968). Донское кладбище, колумбарий №7, постамент 61. Фото М. Тренихина, сентябрь 2024 г.

- Нежный Игорь Владимирович. Былое перед глазами: Театральные воспоминания / Литературная запись Н. Лейкина ; [Предисл. нар. артиста СССР проф. В. О. Топоркова]. – М.: Всероссийское театральное общество, 1963. – 399 с.

Воспоминания Игоря Владимировича Нежного – бесценное свидетельство времени. Его жизненный путь был озарён путеводной звездой театра – театра как явления, единого во всех своих гранях и лицах. Явления, значимого для страны и для общества.

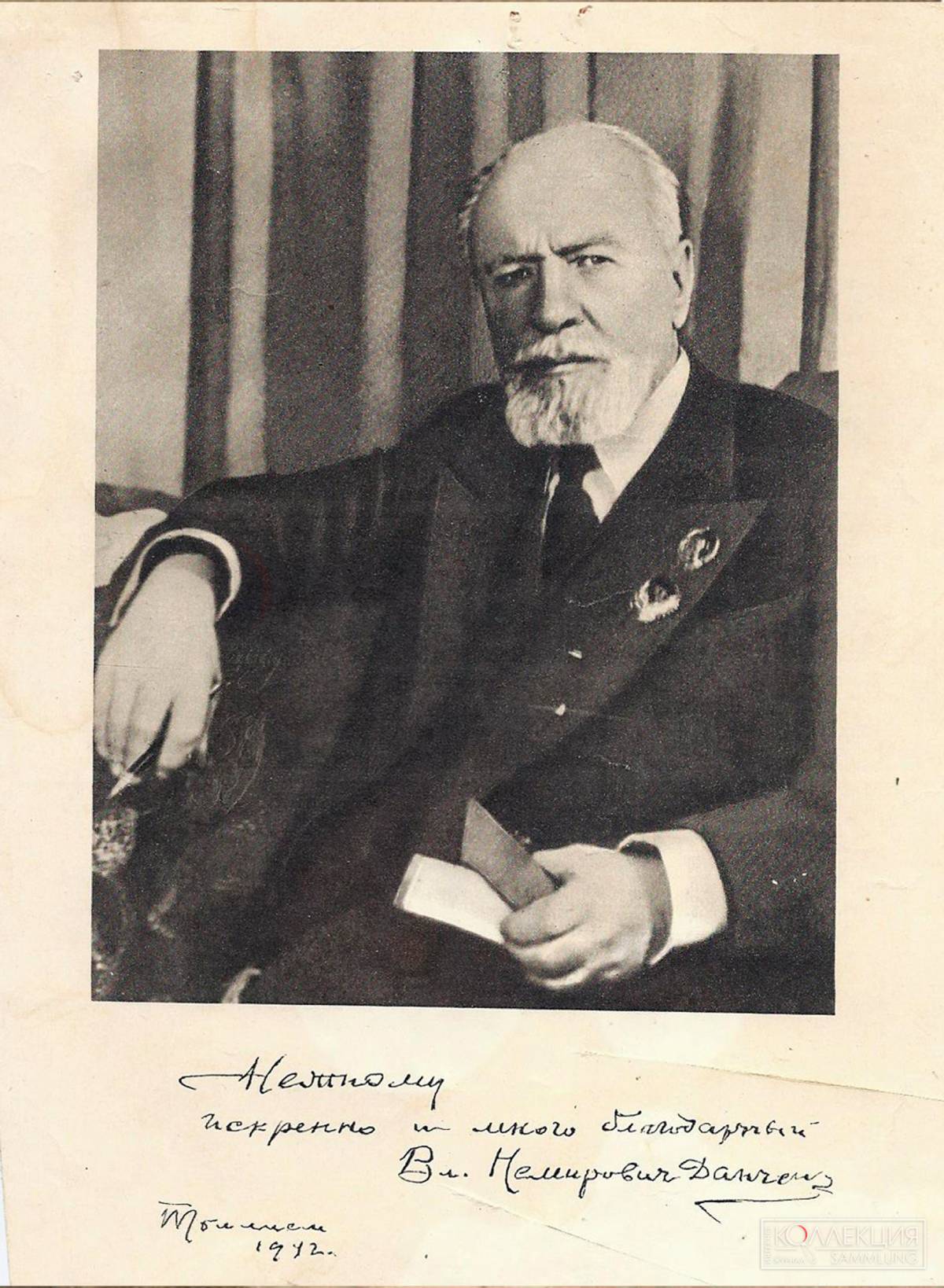

Роль Игоря Нежного в становлении советского профессионального театра трудно переоценить. При этом для исследователей особенно радостно отметить, что агентом изменений, кардинальных сдвигов в организации театрального дела после революции – в самые яростные и трудные годы нашей страны – был человек уравновешенный и доброжелательный, чуткий и необыкновенно добросовестный, сочетающий скромность и чувство собственного достоинства. А главное – любящий театр и людей театра. Эти качества были высоко оценены его коллегами, в частности, мхатовскими «стариками» и сооснователем Художественного театра – Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко. Эти же качества проявлены в его мемуарах – в описании творческих побед своих коллег и молодых коллективов, в тонком понимании театрального искусства самых разнообразных жанров.

Один из наиболее востребованных и могущественных театральных директоров 1920-х – 1950-х годов оказался незаслуженно забыт в наше время. Но, возможно, это участь многих театральных подвижников, не озабоченных тем, чтобы присваивать театрам свои имена, подчинять несоединимые коллективы и подниматься в заоблачные административные выси ради химер. Хороших театральных директоров мало кто знает в лицо, мало кто знает их фамилии и те вызовы, которые им приходится принимать ежедневно. Тем притягательнее для изучения личность Игоря Нежного и его опыт работы в театре – опыт, беспрецедентный по разнообразию и задачам, неизменно сопряжённым с жизнью страны и становлением молодого советского театра.

Начало профессионального пути будущего директора МХАТа начинается как приключенческий роман. Его завязка происходит в родном городе Игоря Нежного – южнорусском Елисаветграде, в результате семейной драмы, где отец воспротивился решению сына стать актёром. Сын в ответ на запрет отца уходит из дома без гроша в кармане, и в самом нежном возрасте начинает вести самостоятельную жизнь в предреволюционной Одессе – городе пёстром, и контрастном во всех отношениях. Постоянные приступы голода молодому человеку помогает переносить только страсть к театру и материальная помощь руководителя частной театральной студии Ольги Владимировны Рахмановой. Она отказалась брать с Игоря плату за уроки, давала деньги на еду и в дальнейшем разрешала (как и всем своим ученикам) подрабатывать актёрским трудом, где угодно – лишь бы работали добросовестно, без халтуры, и не пропускали репетиций.

Окончив учёбу, Игорь Нежный работал актёром частных театральных трупп, ездивших по Югу России. В этих скитаниях наш герой в полной мере вкусил провинциальной актёрской жизни. «Бременские музыканты» дореволюционной России, актёры всех возможных жанров в буквальном смысле таскались по размытым дорогам в поисках ночлега и призрачного заработка, часто становились жертвами нечистоплотных театральных дельцов. Среди последних встречались и на редкость порядочные люди, искренне любящие театр. Но эти исключения только подтверждали общее правило. И в этом смысле негодование Нежного-отца было абсолютно оправданным. Одним из ярких впечатлений той неприкаянной, кочевой жизни было вынужденное участие в цирковом представлении – шутка ли, полёт без страховки под куполом цирка, который Игорь Нежный совершил в процессе поиска очередного пристанища для своей труппы. Эти первые годы профессиональной жизни Игорь Нежный с высоты своих лет называл «производственной практикой».

Предреволюционные годы в Одессе были похожи на калейдоскоп необыкновенных встреч и ситуаций. В этом «калейдоскопе», например, произошла встреча с Александром Куприным (в легендарном одесском кабачке «Гамбринус», увековеченным писателем). Нежному довелось видеть Куприна на сцене и оказалось, что писатель обладал изрядным актёрским дарованием. Не случайно Антон Чехов советовал ему в своё время поступать в МХТ.

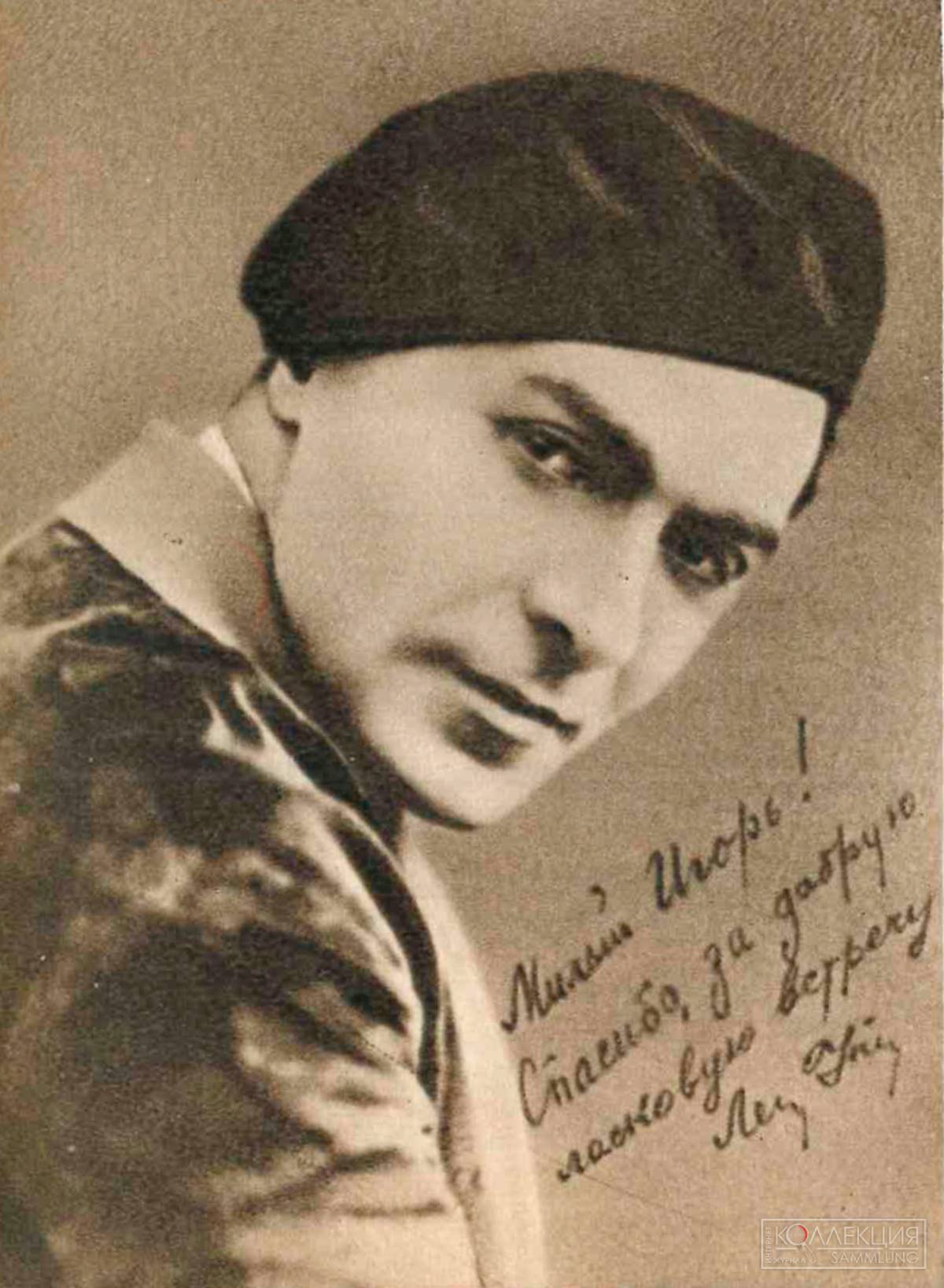

После революции, в годы гражданской войны, на южных фронтах началась активная деятельность передвижных театральных бригад. Кочевая жизнь буквально встала на рельсы. Для группы артистов (где Игорь Нежный работал и конферансье, и администратором) был выделен особый «вагон», служивший актёрам передвижным домом, складом костюмов, гримерками и сценой. На вагоне красовалась надпись «Первая фронтовая театральная бригада». Вагон пристегивали к составам и так перевозили по фронтам, где утихала стрельба. Здесь, выступая на одной сцене, подружились на всю жизнь Игорь Нежный и Леонид Утёсов. Позже они вместе в поисках работы приехали в Москву.

В 1922 году, с окончанием гражданской войны, народный комиссар просвещения Анатолий Луначарский учреждает Мастерскую коммунистической драматургии (Масткомдрама). Этот «орган» должен был способствовать появлению новых, актуальных пьес для нового советского театра. Масткомдрама вела уникальную работу: принимала со всей России пьесы современных авторов и коллективно дорабатывала их усилиями постановочной группы (в которую входили литературные редакторы, режиссёры, актёры и сценографы). В результате репетиций и многократной шлифовки произведения становились более «сценическими», удобными для игры и более совершенными по форме. В таком виде пьесы ставились участниками Масткомдрамы, издавались и распространялись по советским театрам. В обязанности руководителя административной секции входило комплектование рабочих групп, приглашение актёров, вывоз готовых спектаклей на гастроли, распространение пьес.

Первая государственная театральная биржа стала ещё одним поприщем Нежного. Этот замечательный механизм принимал и аттестовал безработных актёров со всей России, комплектовал труппы театров, отправлял выступать на концертах, а позже – сниматься в кино. Армия безработных актёров состояла из ярких индивидуальностей, высоких профессионалов, откровенных халтурщиков, людей с определившимися до революции театральными амплуа, которые после тектонических сдвигов в обществе канули в лету. Как далека от нас эпоха, в которой были популярны театральные амплуа «любовников-неврастеников» (попытайтесь представить себе тысячи безработных «любовников-неврастеников», атакующих советскую театральную биржу…)

Новым этапом профессиональной жизни Игоря Нежного стало возвращение в Одессу в 1924 году и руководство молодым передвижным театром «Красный факел». Немногие театралы знают о том, что легендарный коллектив города Новосибирска начинал свой путь в бурлящей Одессе эпохи НЭПа.

Среди фамильных артефактов, принадлежавших И.В. Нежному – нагрудные знаки. Один из них – Государственный художественный передвижной театр «Красный факел» 1924 года.

Передвижной театр высочайшей режиссёрско-актёрской культуры каждым новым спектаклем утверждал свои лидирующие позиции в театральной жизни Одессы. В коллективе царила атмосфера равенства и дружелюбия, ответственности и увлечённости решением любых постановочных и административных задач. Вот пример одной из них. Передвижной коллектив собирался приехать в Батуми, где о нём ещё никто не слышал. Директор театра поехал туда заранее и собрал «пресс-конференцию» (тогда еще не было этого расхожего термина), куда лично пригласил не только журналистов, но и местных культурных деятелей, представителей городских властей и общественных организаций. Он рассказал о молодом театре, его труппе и художественном руководителе, рассказал о программе гастролей и дождался выхода подробных публикаций; параллельно с этим директор организовал размещение афиш и продажу билетов, договорился с залами и позаботился о размещении труппы. Естественно, гастроли театра прошли блестяще. С тех пор прошло ровно сто лет… Но прямые обязанности порядочного и профессионального театрального директора до сих пор оказываются многим не под силу.

Дороги нашего героя и театра «Красный факел» разошлись в момент переезда театра в Новосибирск. В 1925 году по семейным обстоятельствам Нежный-директор окончательно переезжает в Москву для того, чтобы вытащить из кризиса совсем уже неожиданный театр – Московский мюзик-холл.

Низкий, развлекательный, полу-цирковой, с элементами кабаре… Театр нёс все эти приниженные эпитеты и при этом был сверхпопулярен. Здесь Нежный видел своей задачей повышение художественного уровня программ и создание принципиально новых, не менее зрелищных и радостных представлений, но объединённых современной, качественной драматургической основой.

Такую основу для театра предложил давний друг Игоря Нежного, одиозный советский поэт Демьян Бедный. И эксперимент удался. Шоу с политической подоплекой «Как 14 дивизия в рай шла» («о вероломной политике царизма» в годы Первой мировой войны) имела оглушительный успех. Здесь соединялись впечатляющие сценографические приёмы, высокий профессиональный уровень номеров, невероятное жанровое разнообразие и отнюдь не приземлённый сквозной сюжет.

С этим легендарным представлением театральной Москвы конца 1920-х годов связан курьёзный случай. Однажды автор пьесы позвонил директору мюзик-холла и попросил 30 мест (!) на очередное представление. Друг поэта слегка опешил, но потом решительно ответил, что даст не более 4-х мест, а остальные придётся выкупить. К этому вердикту директор прибавил, что он «такой же “Нежный” как поэт – “Бедный”» – фраза, ставшая историческим анекдотом.

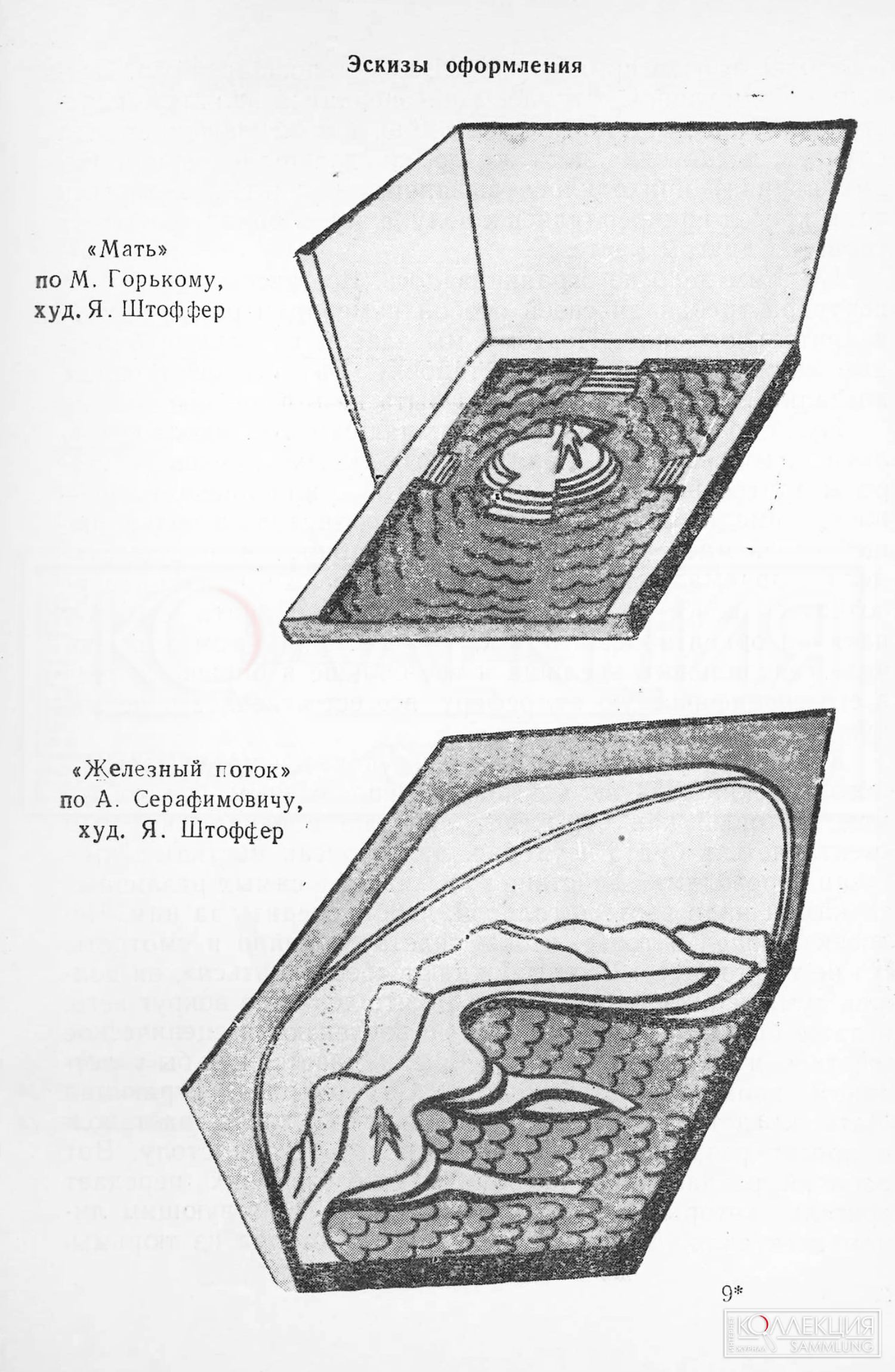

В 1933 году Управление зрелищных мероприятий Москвы уговорило Нежного возглавить Реалистический театр, художественным руководителем которого к тому времени стал самобытный, ищущий режиссёр Николай Охлопков. Охлопков мечтал о театральных зрелищах «крупного плана и больших страстей», мечтал дать яркое отражение в театре революционных преобразований. Художественный руководитель мечтал найти в лице директора, в первую очередь, единомышленника, друга, смелого и инициативного человека. Нежный, обладающий всеми нужными качествами, на первой же встрече предложил Охлопкову ни что иное как закрыть театр в разгар сезона. Худрук был поражён. Но идея Игоря Нежного оказалась поистине революционной: он предложил перестроить театральное помещение так, чтобы спектакли можно было проводить в любом месте зала, а сцене предавать любые конфигурации, да ещё и менять их на каждом спектакле. Эскизы оформления спектаклей театра «после небольшого ремонта» показывают смелось и разнообразие, эффектность и беспрецедентное новаторство такого шага. Игорь Нежный стал соавтором такого сверхпопулярного явления в современном театральном строительстве как «зал-трансформер».

Созидание современного театра для Игоря Нежного виделось не только в новом репертуаре, игре актёров, эффектной сценографии и ясной художественной программе театра. Своё личное предназначение он сформулировал как нравственную программу. Особенно остро она звучит в соотнесении с реалиями театра, имеющего крохотный зал, где даже аншлаги не покрывают огромных постановочных расходов. Позволим себе привести крайне актуальное высказывание Игоря Нежного целиком. «…Каждый новый спектакль заставлял директора театра мучительно ломать голову над тем, где изыскать позарез нужные и – увы! – отсутствующие в кассе средства (несмотря на постоянные аншлаги). Куда легче было бы явиться к худруку и вылить на него ушат холодной воды: вот, дескать, милый человек, что у нас есть, отсюда и танцуй, умеряй свои аппетиты. Пусть придумывает что-нибудь попроще да подешевле… Но ведь это всё равно, что нанести человеку удар ножом в спину как раз в тот момент, когда он, уверенный в надёжном прикрытии своего тыла, смело идет вперёд… В общем, такая постановка вопроса, с моей точки зрения, равносильна предательству. Я всегда считал и убеждён в этом и поныне, что в подобных случаях директор, администратор обязаны прыгнуть выше головы, совместить несовместимое, объять необъятное, но ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не подрезать крылья творческой фантазии художника. Как это сделать? Готовых рецептов нет. Все зависит от конкретных обстоятельств, от деловой изобретательности и инициативы дирекции».[1]

Профессиональное кредо Игоря Нежного уникально и поучительно сегодня. Слияние профессиональных качеств и нравственных категорий породило, в своё время, Художественный театр. Неслучайно его легендарный руководитель – режиссёр, педагог, организатор Владимир Иванович Немирович-Данченко в начале 40-х годов приглашает Игоря Нежного в дирекцию МХАТа.

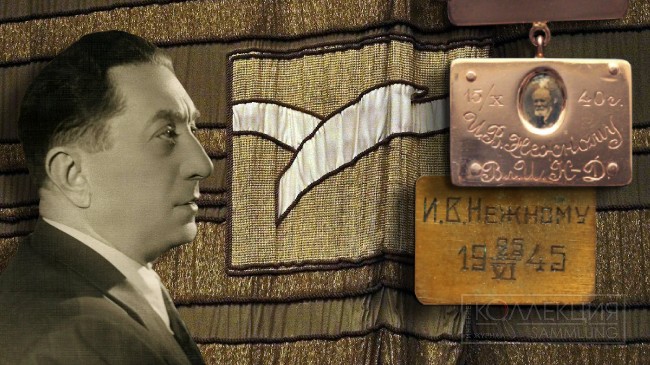

Тут снова обратимся к ещё оному сохранившемуся в семье Нежного знаку, знаменитой «Чайке». Эти знаки появились ещё в 1908 году, внешний вид их соответствовал эмблеме, созданной Шехтелем в 1902 году, которую в основном знают по театральному занавесу.[2]

Давались «Чайки» за выслугу лет. Собственно, первые были вручены как раз за 10 лет служения. Сегодня в театре продолжают вручать подобные знаки, «бронзовые» за 15 лет, «серебряные» за 25 лет и почётные «Чайки» из белого золота с бриллиантами, которые вручают за 55 лет непрерывной работы в театре. А в советское время каких только «Чаек» к юбилеям Чехова, Станиславкого, Немировича и самого театра не было, можно собрать целую «стаю». Все знаки повторяют знаменитую «Чайку», разработанную Фёдором Шехтелем: «Чайка, убитая Левитаном на охоте и брошенная к ногам Кувшинниковой, становится “Чайкою” чеховской; Шехтель делает из неё эмблему, кокарду, “галочку”, пришпиливает её к занавесу театра, как бабочку в кляссер, как брошку на лацкан. Такая уж работа: переводить на плоскость, ничего зазорного. Это блистательное умение сделать из чувства вещь, из жизни – жест завораживает, словно имеешь дело с фокусником».[3]

Красивая традиция вручения выслужных знаков сохраняется уже 126 лет! Но вот экземпляры, принадлежавшие Нежному и бережно сохранённые в семье – по-своему уникальны. На первом расположена гравированная надпись «15/Х.40 г. И.В. Нежному Вл. И. Н.Д» и миниатюрный фотографический портрет Немировича-Данченко. По всей видимости, платина с гравировкой сделана из золота, либо позолочена. Дата, указанная на знаке – начало директорства Нежного в МХАТе. Примечательно, что подобных знаков с портретом Немировича нет в собрании музея МХАТ.[4] И на фоне тиражных послевоенных этот выглядит более солидным.

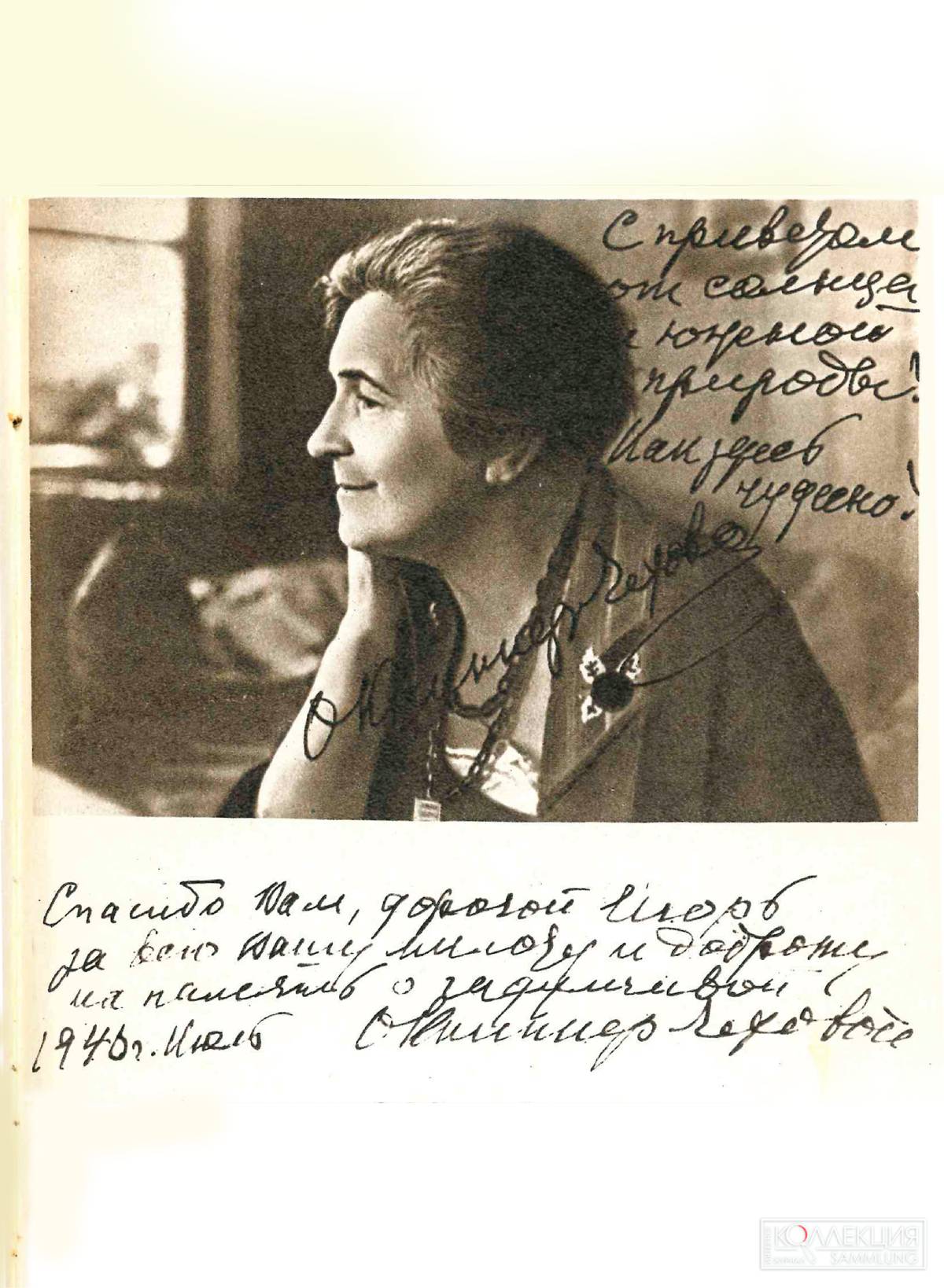

Начало директорства Игоря Нежного во МХАТе выпало на тяжелейшее для нашей страны время – Великую отечественную войну. Соответственно вопрос эвакуации труппы, в том числе легендарных мхатовских «стариков», стал самым главным. Фантастический уровень и скорость организации этого выезда, достойного размещения, обеспечения труппы, дальнейший переезд в Тбилиси можно считать ещё одной профессиональной победой Нежного-директора. Выступление знаменитых мхатовцев – Качалова, Тарханова, Москвина, Книппер-Чеховой, Тарасовой – в госпиталях и на благотворительных концертах стало отдельной славной страницей истории МХАТа. А лично для Нежного этот период стал временем бесценного общения с патриархом русского театра. В одной из бесед Немирович сказал, что не верит признаниям в любви к театру: «Это такое ответственное заявление, что далеко не всякий имеет на него право». Продолжая его мысль, можно утверждать, что Игорь Нежный имел право на эти заветные слова.

Второй знак «Чайка» имеет на обороте гравировку «И.В. Нежному 25/VI. 1945». И этот знак мы можем идентифицировать, как знак признания заслуг от коллектива театра. По этому случаю корифеи театра И.М. Москвин, О.Л. Книппер-Чехова, В.И. Качалов обратились к И.В. Нежному 25 апреля 1945 года с письмом: «Дорогой Игорь Владимирович! Вы знаете традицию нашего театра – награждение знаком “Чайка” за многолетнюю проделанную работу. Вы знаете и то, что в послевоенные годы Владимир Иванович не раз говорил, что пора пересмотреть традиции и “Чайкой” отмечать не только многие годы труда, но – в отдельных случаях – и особо выдающуюся, хотя бы и не столь многолетнюю деятельность на пользу МХАТ. Такой именно деятельностью мы считаем Вашу. Особенно близко Владимир Иванович и мы узнали Вас на Кавказе в год эвакуации – то большое дело, которое было Вам поручено, Вы выполняли и выполнили блестяще, предельно добросовестно, с великолепным чувством ответственности и достоинства. В благодарность за Вашу неустанную заботу о сохранении сил старой гвардии МХАТ мы просим Вас сегодня, в день памяти нашего дорогого Владимира Ивановича, принять от нас почётный знак Художественного театра».[5] Примечательно, что на знаке, сохранённом членами семьи, стоит дата 25.VI – июня, в то время, как дата памяти Немировича-Данченко – 25.IV – апреля (в 1943 году он скончался). Трудно сказать, ошибка ли это гравера, или реально знак вручили спустя два месяца после письма. Нам представляется более реалистичным вариант ошибки. На посту директора МХАТа Нежный оставался до 1952 года.

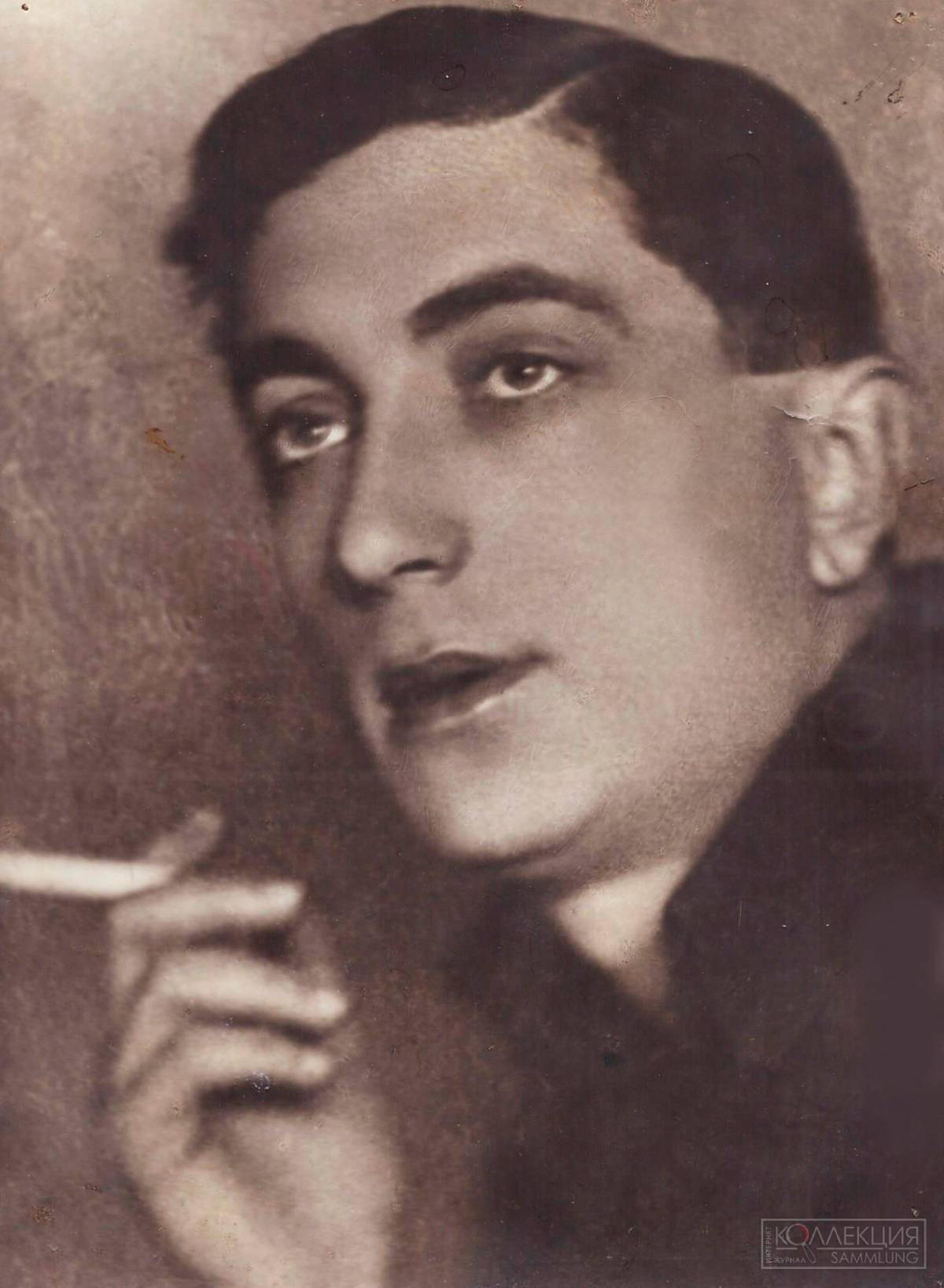

- И.В. Нежный (1892–1968). 1920-е. Фото из собрания семьи

- Супруга И.В. Нежного, солистка Московского театра оперетты Клавдия Михайловна Новикова (1895–1968). 1920-е. Фото из собрания семьи

- Фотография Леонида Утёсова с дарственной надписью Игорю Нежному. Фото: Нежный И.В. Былое перед глазами: Театральные воспоминания (1963)

- Фотография Владимира Немировича-Данченко с дарственной надписью Игорю Нежному. Фото из собрания семьи. 1942

- Фотография Ольги Книппер-Чеховой с дарственной надписью Игорю Нежному. Фото: Нежный И.В. Былое перед глазами: Театральные воспоминания (1963). 1946

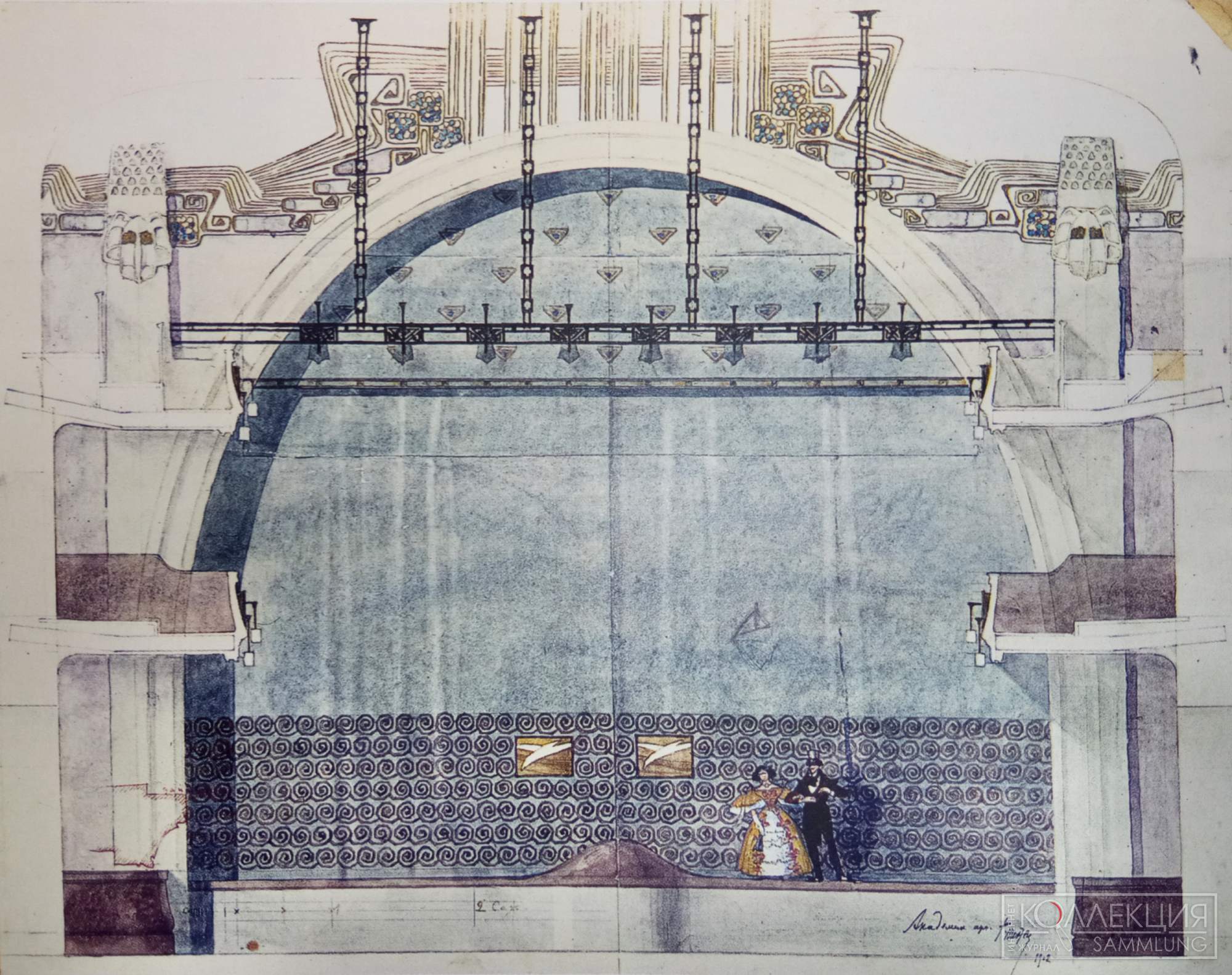

Интересно, что яркая судьба Игоря Нежного не закончилась на нём самом. Его супругой была заслуженная артистка РСФСР, солистка Московского театра оперетты Клавдия Михайловна Новикова (1895–1968). А продолжением его судьбы стали творческие карьеры его внука, тоже Игоря Анатольевича Нежного (р. 1948) и его супруги Татьяны Георгиевны Тулубьевой (р. 1945) – театральных художников, на чьём счету оформление около трёхсот спектаклей в театрах Новосибирска, Перми, Красноярска, Хабаровска, Свердловска, Ленинграда (Санкт-Петербурга), Одессы, Минска, Софии (Болгария), а с 1996 года в Московском музыкальном театре «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана. Визуальный мир спектакля, задуманный Игорем Нежным, населяют персонажи, одетые и ожившие, благодаря костюмам Татьяны Тулубьевой. В 2024 году им присвоены почётные звания Народных художников России.

- Опера «Средство Макропулоса». Геликон-опера. 2003. Сценография И.А. Нежный, костюмы Т.Г. Тулубьева. Архив семьи Нежных

- Опера «Царица». Геликон-опера. 2016. Сценография И.А. Нежный, костюмы Т.Г. Тулубьева. Фото: Юлия Осадчая

Известен и правнук директора МХАТа – Заслуженный деятель искусств России, художник-постановщик, сценограф, художник по костюмам Анатолий Игоревич Нежный. Он является автором занавеса для проекта фонда им. Мариса Лиепы «Русские сезоны XXI век» в Большом и Мариинском театрах (1993); работал в должности главного художника Государственного Кремлёвского дворца, автор сценографии Кремлёвских ёлок, оформления многочисленных шоу.

Словом, династия Нежных насчитывает уже более ста лет, а историческое наследие дополняется новыми творческими поисками младших членов семьи. Но это уже совсем другая история.

* Данная статья в сокращённом варианте была издана в журнале Московское наследие: Тренихин М.М., Райкин А.А. Нежный двигатель советского театра: история легендарного директора // Московское наследие, 2024. №6. С. 116—127.

Михаил Тренихин кандидат искусствоведения Андрей Райкин кандидат искусствоведения

Примечания

[1] Нежный И.В. Былое перед глазами. М.: 1963. С. 267.

[2] «Мир – театр: Архитектура и сценография в России / сост. А.Г. Стёпина, А.А. Петрова. – М.: Кучково поле, 2017. С. 184.

[3] Малинин Н. Финь-Шампань … и Чехонте // Новая юность, № 24. 1997. М. С. 155–168.

[4] По информации, полученной от заместителя директора Музея МХАТ, Заслуженного работника культуры России Марфы Николаевны Бубновой.

[5] Цит. по Нежный И.В. Былое перед глазами: Театральные воспоминания. М.: 1963. С. 5.

__________________

![Нежный Игорь Владимирович. Былое перед глазами: Театральные воспоминания / Литературная запись Н. Лейкина ; [Предисл. нар. артиста СССР проф. В. О. Топоркова]. – М.: Всероссийское театральное общество, 1963. – 399 с.](https://sammlung.ru/wp-content/uploads/2025/01/igor-nezhny-2.jpg)