Любая большая выставка — сложный процесс. И очень ожидаемый результат. В 2025 году исполняется 250 лет императорской усадьбе «Царицыно». И музей к этой дате подготовил знаменательный выставочный проект «1775. Триумф Екатерины II. Московский год императрицы» (22 апреля — 17 августа 2025). Пока ещё проходят последние доработки перед открытием, мы задали несколько вопросов куратору выставки, заведующей научно-исследовательским отделом музея-заповедника «Царицыно» (а по совместительству и нашему постоянному автору) Александре Герасимовой (А.Г.) несколько вопросов. Беседовал Михаил Тренихин (М.Т).

- Кураторы выставки «1775 Триумф Екатерины II» Светлана Калинина и Александра Герасимова

- Монтаж выставки «1775 Триумф Екатерины II»

М.Т.: В чём особенность данного громадного выставочного проекта?

А.Г.: Эта выставка отличается тем, что она самая многочисленная по участникам и партнёрам в истории музея-заповедника «Царицыно», потому что иначе рассказать об эпохе Екатерины невозможно. И так как эта выставка была юбилейная, точнее, так как эта выставка юбилейная, то многие партнёры на это откликнулись. И в общей сложности у нас 26 музеев, 3 государственных архива и 3 частных коллекции участвуют в проекте.

М.Т.: Про что эта выставка, если попробовать сформулировать кратко?

А.Г.: Про то, как Екатерина проводила 1775 год в Москве. А главное, почему она вдруг оказалась в Москве. Это было самое долгое её пребывание в роли императрицы в Первопрестольной. Поводом послужило желание широко отметить победу, свою первую внешнеполитическую победу в войне с Османской империей. Для неё это действительно было «заявление» всем государствам. И для её недругов (к тому моменту, спустя более чем десять лет правления, внутри явных не осталось, но всяческие недоброжелатели были). Конечно, 1774 год существенно укрепил её позиции на троне. Ещё Пётр заложил прекрасную традицию, несмотря на перенос столицы, продолжать отмечать победы в Москве, а затем этому следовала и Анна Иоанновна, и Елизавета Петровна. Екатерина не стала отходить от доброй традиции и объявила вскоре после получения известия о заключении Кючук-Кайнарджийского мира, что в годовщину состоится празднование этого мира в Москве. Началась немедленная подготовка. Об этом наш первый раздел, вводный, он рассказывает о переезде двора Екатерины из Петербурга, точнее, из Царского Села в Москву. Мы видим города, мы видим портреты людей, с которыми она встречалась на пути, кого она отмечала за успешное ведение дел, кого-то она снимала. Так, например, был отмечен губернатор Сиверс, губернатор Новгородский. В Твери, видя прекрасное состояние епархии, отличный уровень образования и семинарии, она забирает с собой архиепископа Тверского Платона.

- Офицерская кираса образца 1763 года. Россия. 1763–1783. Сталь, латунь, кожа, ковка, сборка, покраска, литьё. Государственный мемориальный музей А. В. Суворова

М.Т.: Что такое этот исследовательский выставочный проект лично для куратора Александры Герасимовой? Чем он отличен от всех прочих, над которыми приходилось непосредственно работать, или участвовать в ГМИИ им. А.С. Пушкина, Музее архитектуры и ГМЗ «Царицыно»?

А.Г.: Просто обычно у выставки есть какая-то одна тема, которую ты пытаешься магистрально проследить. Здесь же эта выставка сложилась как некий дневник императрицы, дневник событий 1775 года. И он очень разный. Можно сказать, что каждый раздел выставки — это самостоятельная выставка. И из-за этого его было так сложно собирать, выстраивать, чтобы всë-таки между разделами наблюдалась какая-то логика повествования. И одновременно это был вызов показать, насколько сложной и разносторонней личностью была императрица Екатерина. В том числе, можно сказать, проект рассказывает о многоликости Екатерины, о её совершенно разных задачах, о том, что происходило в государстве. Тема пути проходит через всю выставку, она будет сквозной: Екатерина непрерывно путешествовала весь этот год не только из Петербурга в Москву и обратно, она ездила из Москвы в ближайшие губернии, города, посещала усадьбы. И по нашим подсчётам в общей сложности 44 дня она провела в пути полностью. Не считая маленьких выездов, как в Коломенское, или в Царицыно, или в какие-то близлежащие монастыри. А так 44 дня в пути. И множество вёрст.

- Монтаж выставки «1775 Триумф Екатерины II»

М.Т.: Как удалось девять разделов, которые каждый тянут на самостоятельную выставку, «сшить» вместе, чтобы это было все-таки единым проектом?

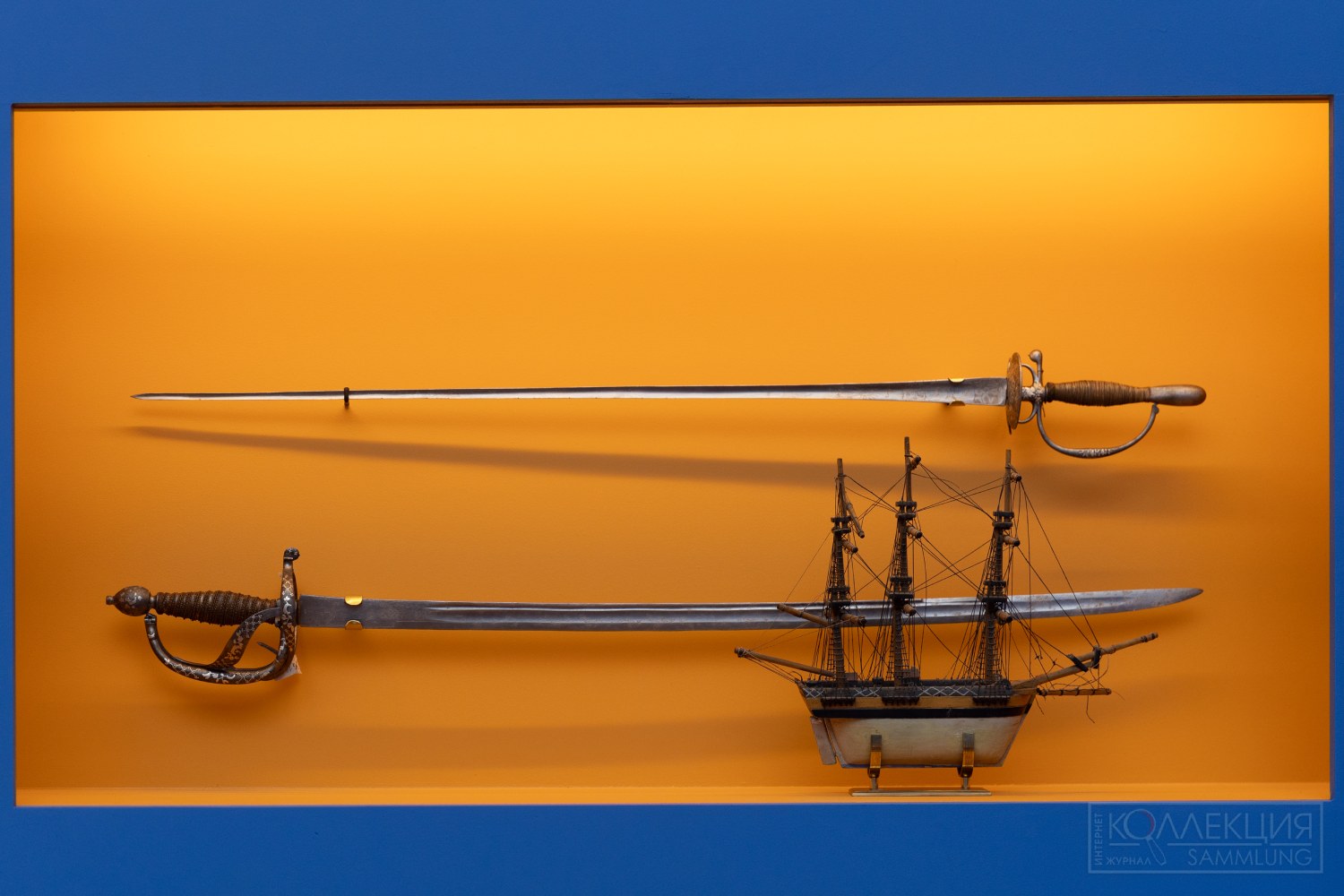

А.Г.: Нам помогали такие темы, которые перекидывались из одной выставки в другую, потому что, например, после путешествия мы попадаем в зал войны. Она с двором приехала в Первопрестольную по поводу победы в русско-турецкой войне 1768—1774 годов. И, соответственно, нельзя не рассказать о той войне и её героях, о наших победах на суше, на море, показанной на замечательных картинах. И не только. Модели кораблей именно того времени, которые нам предоставил Центральный военно-морской музей, они были заказаны графом Орловым в 1772 году на острове Парос. Они представляют очень точное воспроизведение в масштабе 1:48 турецких судов. Ну и есть полумодель нашего судна «Трёх Иерархов», который в знаменитом Чесменском сражении был флагманом Российского флота. И вы здесь можете видеть в том числе разборную модель фрегата «Родос». Они служили как учебные. Это было не только желание прославить свою победу у Орлова-Чесменского, это была задача служебная, создать модели для обучения будущих гардемаринов. Тут и множество трофейного оружия. А дальше, конечно – главное празднование по случаю этой победы на Ходынском поле по случаю заключения Кючук-Кайнарджийского мира. И тут мы видим фейерверки. Мы видим мультимедийный ролик, который комментирует все павильоны, строения, которые там были возведены.

М.Т.: Императрица Екатерина II и архитекторы Василий Баженов и Матвей Казаков. Как можно характеризовать их взаимодействие?

А.Г.: Мы используем для этого цитату самой Екатерины, что она пригласила своего архитектора Баженова и сказала «Любезный Баженов», и изложила, как она видела бы правильное представление на Ходынском поле. Действительно, в тот момент, это, наверное, был пик придворной карьеры Баженова. Он особо выделен среди всех архитекторов, работающих при дворе. С ним полное взаимопонимание у императрицы. Она напрямую обращается к нему. Она его несколько раз вызывала в приобретенное Царицыно.

- Комплект для верховой езды (фрагменты). Принадлежал Екатерине II. Западная Европа (?), Османская империя (?). 1768–1780‑е. Государственный Эрмитаж

Тут мы, проходя по залам, видим, как устанавливают в витрину прекрасный экспонат — комплект для верховой езды, который принадлежал Екатерине II, 1768–1780‑х годов из собрания Эрмитажа.

А.Г.: Смотрите, даже потёрто сверху седло. Но оно настолько парадно выглядит. Такая затейливая и богатая вышивка и кожаная подложка. Обычно в Европе использовали иную подложку. Здесь кожаная подложка под эту вышивку. Оно ещё и разноцветное было. То есть оно вообще переливалось, сияло. Седло-то абсолютно европейское по форме, не восточное. Это французское седло. А чепрак, мало того, что восточный, он именно для арабов, а не для турок. У турок другие чепраки. Это был дар Османского султана императрице. Но лучше подскажет хранитель!

В коллекции Эрмитажа хранятся четыре верховых комплекта с мужскими сёдлами, принадлежавшие императрице. В данном комплекте барочное седло с ольстрами (кобурами для пистолетов) и чушками (щитками) — дань европейской моде того времени. Детали остальных частей гарнитура характерны для арабской сбруи. Такая смесь европейских форм и восточных декоративных приёмов была распространена как в Западной Европе, так и в странах Ближнего Востока. Комплект, скорее всего, был изготовлен или скомпонован из готовых предметов для одного из дипломатических подарков императрице Екатерине II.

Людмила Шатилова, Государственный Эрмитаж

М.Т. Если кратко, кураторский взгляд на проект, кредо.

А.Г. С одной стороны, я не скажу, что это глубоко научный проект на первый взгляд, потому что, конечно, это скорее желание создать картину. Я бы сказала, у нас такой проект немножко кинематографический. Разные сцены, разные планы, разные обстоятельства. Если говорить о том, какая мысль у меня была в голове, когда я задумывала этот проект, это скорее некий «фильм» о 1775-м. И этот «фильм» представлен в виде выставки, в виде подлинных экспонатов. То есть вот такой рассказ.

М.Т. Тогда вопрос. У нас есть 26 музеев, 3 архива и 3 частных коллекции, которые дают около 600 подлинных предметов. Насколько в данном случае важна, условно говоря, сценография. Застройка, эти все архитектурные формы, их цвета? Или важнее всё-таки, в первую очередь, экспонаты?

- Портрет Екатерины II

- Парадный колет Кавалергардского корпуса. Россия. 1764–1796. Государственный мемориальный музей А.В. Суворова

- Витрина с трофейным турецким оружием

А.Г.: В первую очередь, конечно, важен экспонат, потому что мы говорим о музейном проекте. И хотелось показать, что эти экспонаты – они ценности, это не реквизит. Вещи, которые окружали людей. Лица, герои, предметы. Они — те «актёры», которые здесь играют. Но актёр играет не в пустоте. И действительно, задача новой экспозиции была создать сценографию, в том числе подобрать соответствующий фон, создать «пейзаж», условно говоря, для каждой темы, для каждой сцены, для каждого сюжета этого «фильма». И он меняется. В целом, общая задумка, архитектурный образ, то, что предложил в итоге Эрик Белоусов, мне нравится.

М.Т.: Не является ли вся эта застройка избыточной или где-то, наоборот, недостаточной? Насколько это совпадает с кураторским взглядом?

А.Г.: Мы играем в стилизацию до определëнного момента, под время. Но мы не пытаемся создать эрзац, то есть замену подлинного интерьера. Здесь всегда есть отступление к современной архитектуре. Отдельные элементы классической архитектуры есть, эпохи классицизма, эпохи Екатерины. Но дальше — такой шаг назад через цвета, через упрощение, через лаконичность к современности. Мы не играем в попытку полной стилизации под эпоху именно в архитектуре. И это плюс. Но в целом застройка достаточно классическая, выбраны разные оттенки, опять же, скорее современной тональности. Есть образ прошлого, но переходит это всё в современность. Совсем без «фона» сложно обойтись, потому что он задаёт некое эмоциональное звучание в ряде случаев. То есть драматичное сочетание цветов там, где зал про празднование победы в войне. Такие контрасты. Более спокойные, где интерьеры, настраивающие на отдых. Совсем их не считать невозможно.

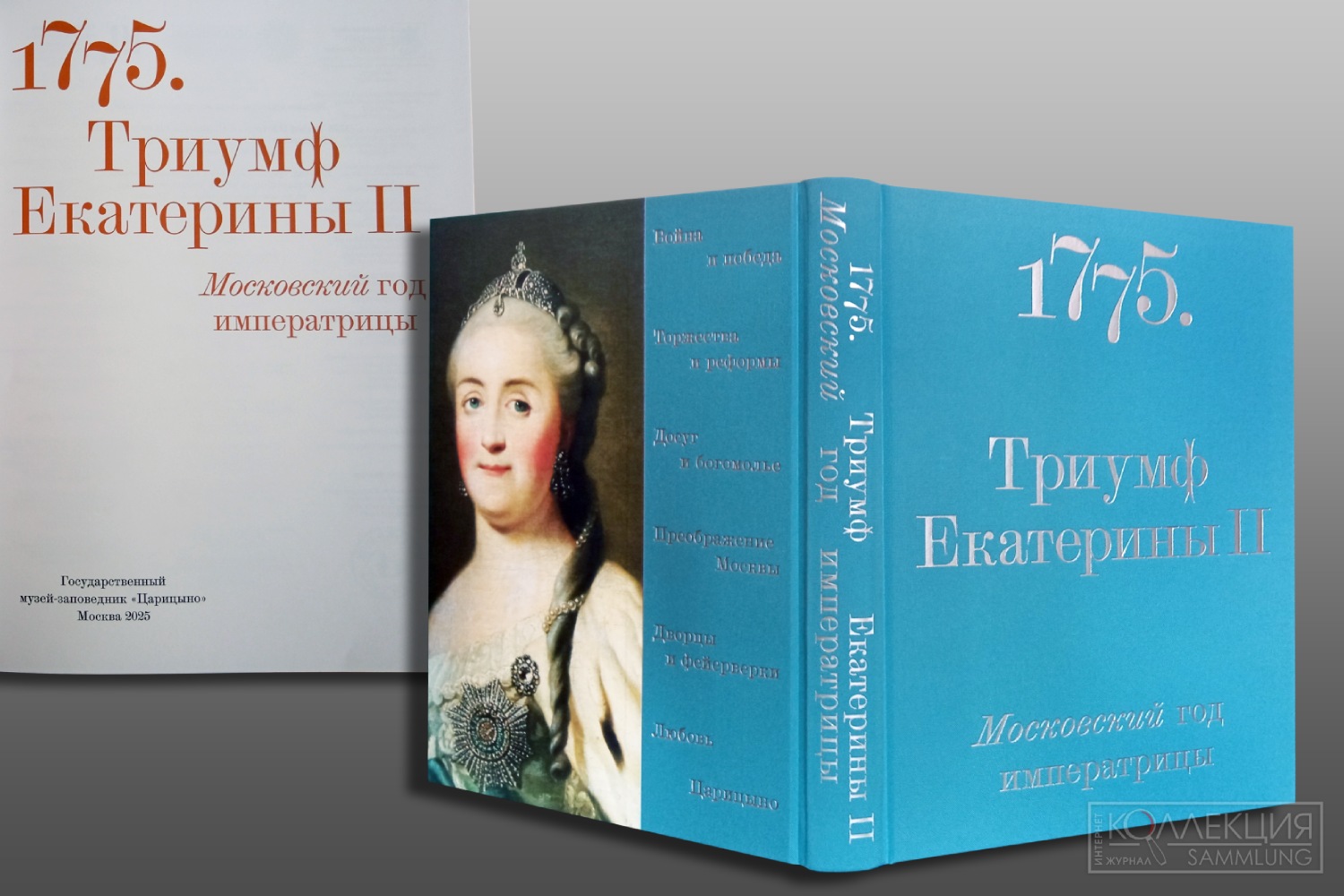

М.Т.: Выставка во всём её многообразии и издание к выставке (поздравляем, что его успели подготовить к вернисажу!) — насколько это параллельные или два разных проекта?

А.Г.: Это параллельный проект. Я бы сказала, эта книга — это точно не каталог в прямом смысле слова, потому что это именно издание, и это «сценарий» к нашему фильму с комментариями специалистов. Там есть отличные, просто очень глубокие статьи. Вот я сказала, что на первый взгляд выставка – это скорее фильм. Но для того, чтобы снять этот «фильм», для того, чтобы декорации и наши герои, эти подлинные экспонаты, звучали живо, понадобилась глубокая исследовательская работа, которая может быть так незаметна, она не выглядит как погружение в каждую тему «вплоть до запятой». Но чтобы создать эту картину, соответствующую реальности, соответствующим документам, были большие поиски и даже открытия

М.Т. Что относительно открытий?

А.Г.: Выявлены новые факты, понимание взаимоотношений. И, как я сказала, здесь переплетены самые разные события, касающиеся внешней, внутренней политики, каких-то человеческих взаимоотношений Екатерины и её ближайшего круга, придворных. Ряд процессов выглядит совершенно по-другому, нежели представлялось раннее. Я не хочу навязывать своё мнение, но я бы советовала, сопоставляя разные темы на выставке, представить, что это был за переломный год. Почему 1774-1775 годы являются такими важными и почему так поменялась и политика, и размах реформ императрицы, как это всё переплеталось и потом соединилось вместе.

- Монтаж выставки «1775 Триумф Екатерины II»

М.Т.: Екатерина Великая — бренд для Царицыно. Она — создатель архитектурного ансамбля, зачинатель того, что мы сегодня знаем. Что принципиально нового в данном проекте рассказывает про Екатерину и про Царицыно? Что впервые как-то предъявляется зрителю, чего не было до того показано здесь, или на других площадках?

А.Г.: Именно про Екатерину и Царицыно, выявлены документы. Конечно, мы уже эту историю рассказываем очень долго, и она для нас самая главная и глубокая. Про то, как Екатерина провела лето в Царицыне, про то, как она приобретала эту усадьбу. Но, например, что приобретала она не сразу на своё имя, а на имя Вяземского.

М.Т.: С чем это было связано?

А.Г.: Со сложностью оформления. Это только так кажется, что императрица может достать деньги из кармана, из своей собственной императорской казны. Заметьте, не государственной, а её собственной, её имущества. Но это тоже был очень долгий процесс. Чиновники были и тогда, отчёты и прочее. А ей очень хотелось приобрести это имение у Кантемира. Действительно, сделка была совершена за девять дней. Поэтому приобрёл, условно, Вяземский, потом ему деньги возвращались, и он в казну это имение передавал. И вот эти документы, мы всё ещё в поисках, очень хотим найти. И после того, как нам удалось найти Установление Сената о переименовании села Чёрная грязь в село Царицыно, датированное 19 августа, в котором указано, что императрица дала повеление об этом 14 августа, нам действительно очень хочется раскопать ещё больше.

![Сенатский указ Каменному приказу о переименовании села Чёрная Грязь в село Царицыно [Россия, Санкт-Петербург] 19 августа 1775. Бумага, типографская печать, чернила. 32×21 см. Подпись–автограф обер-секретаря Сената А. И. Васильева. Российский государственный архив древних актов](https://sammlung.ru/wp-content/uploads/2025/04/1775-tsaritsyno-19.jpg)

М.Т.: Из чьего собрания этот документ о переименовании?

А.Г.: Российский государственный архив древних актов. Вот он как раз лежит.

М.Т.: И ещё иконы тут именно царицынские?

А.Г.: Да, представленные тут иконы происходят из праздничного чина иконостаса нашей церкви во имя иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыне и выполнены в характерном для XVIII века стиле барокко. Хранятся они в музее-заповеднике «Коломенское», но сейчас на время выставки вернулись к нам.

М.Т.: Понятно, что уже сил нет, поэтому про яркие моменты по выставке. Самое сложное и самое радостное.

А.Г.: Самое радостное, когда тебе дают вещи, когда из этого складывается какая-то история. Самое сложное — составить картину об одном из главных героев этого года, потому что Пётр Румянцев-Задунайский, наш фельдмаршал, наш триумфатор, который, безусловно, являлся одним из главных героев этого года… найти про него документы, что-либо касающееся оказалось крайне тяжело! Это связно с тем, что их родовое имение сгорело в XIX веке. Это было очень сложно. Тут мы действительно из каждого музея выбирали просто по крупинкам. Мы помним, что у нас румянцевская библиотека, которая сейчас входит в состав Российской государственной библиотеки. И там вот тоже есть румянцевский фонд, и в нём, например, сохранился крайне интересный портрет Румянцева с его собственноручным автографом. Очень необычный. Вот такого Румянцева, я думаю, никто не видел. Мы добыли его патент на фельдмаршальский чин. А в Эрмитаже, в арсенале, сотрудники мне сказали, есть булавы, добытые Румянцевым в боях. Надо понимать, что это инсигнии османских полководцев. Вот они с этим комментариями поступили в собрание Императорского арсенала. Сложности… что сказать читателям? Последние выдачи из музеев подтверждались буквально за две недели. Пока большая усталость, но проект получился!

- Патент на чин генерал-фельдмаршала, выданный Петру Александровичу Румянцеву. Россия, Санкт-Петербург. 28 декабря 1770. Пергамен, сургуч. Российская государственная библиотека

- Булавы. Османская империя. Середина XVIII века. Серебро, дерево, ткань, тесьма, ковка, резьба, чеканка, гравировка, позолота. Длина: 61 см и 57,5 см. Поступление: 1885–1886,из Царскосельского Арсенала. Государственный Эрмитаж

М.Т.: Поздравляю и благодарю за потраченное время! Успешного открытия и работы выставки!

Фотографии: Дмитрий Щёлоков, Михаил Тренихин

Государственный музей-заповедник «Царицыно»

Москва, улица Дольская, дом 1, Большой дворец

Выставка «1775. Триумф Екатерины II. Московский год императрицы»

22 апреля — 17 августа 2025 года

Купить билет в Царицыно

_________________