Третьяковская галерея и Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки представляют проект «Александр Дейнека. Гимн жизни», посвящённый творчеству выдающегося мастера отечественного искусства ХХ века. Выставка объединит более 200 произведений живописи, графики и скульптуры, многие из которых впервые будут показаны в Москве.

Александр Дейнека (1899–1969) — член-учредитель и участник творческого объединения ОСТ (Общество станковистов) — сумел реализовать свой дар в живописи и графике, книжной иллюстрации и скульптуре, монументальном искусстве и педагогике. В одиннадцати разделах экспозиции собраны произведения, созданные художником в 1920–1960-х годах.

- Дейнека А.А. (1899-1969). Юный конструктор. 1966. ГТГ

- Дейнека А.А. (1899-1969). Футболист. 1932. Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки

На открытии выставки ожидаются:

- Дарья Алексеевна Парфёненко, заместитель генерального директора по выставочной деятельности Государственной Третьяковской галереи;

- Ирина Юрьевна Цуканова, главный специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Курской государственной картинной галереи им. А.А. Дейнеки;

- Анна Михайловна Пахомова, заведующая сектором специальных выставочных проектов Государственной Третьяковской галереи;

- Михаил Евгеньевич Денисов, реставратор Курской государственной картинной галереи им. А.А. Дейнеки;

- Наталья Олеговна Чернышёва — хранитель музейных предметов Отдел Живописи 1-й половины XX века Государственной Третьяковской галереи.

Отдел по связям с общественностью Государственной Третьяковской галереи 18.06.2025

Третьяковская галерея

Корпус Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной,

Москва. Кадашёвская набережная, 12

26 июня — 26 октября 2025 г.

Купить билет в Третьяковскую галерею

Дейнека Александр Александрович

Дейнека Александр Александрович. 8 (20) мая 1899, Курск 12 июня 1969, Москва. Живописец, график, скульптор, монументалист. Лидер левого советского искусства, в середине 1920-х — начале 1930-х наиболее плодотворно развивал традиции авангарда в новой фигуративной живописи.

Первоначальное художественное образование получил в Курске в студии у В.В. Голикова (друга юности К.С. Малевича), М.Н. Якименко-Забуги. В 1915-1917 учился в ХХУ у М.Р. Пестрикова и А.М. Любимова. В 1918-1920 жил в Курске. Работал фотографом в угрозыске, художником в курских «Окнах РОСТА», изготовлял знамёна, декорировал здания к революционным праздникам, оформлял спектакли и агитпоезда, «насаждал на курских ухабах яркий кубизм» (А. Дейнека. Жизнь, искусство, время. М., 1974. С.48). Опубликовал статью-манифест «Искусство наших дней» в журнале «Наш день» (1918). Был призван в Красную армию, службу проходил в курском политуправлении, где руководил художественной студией.

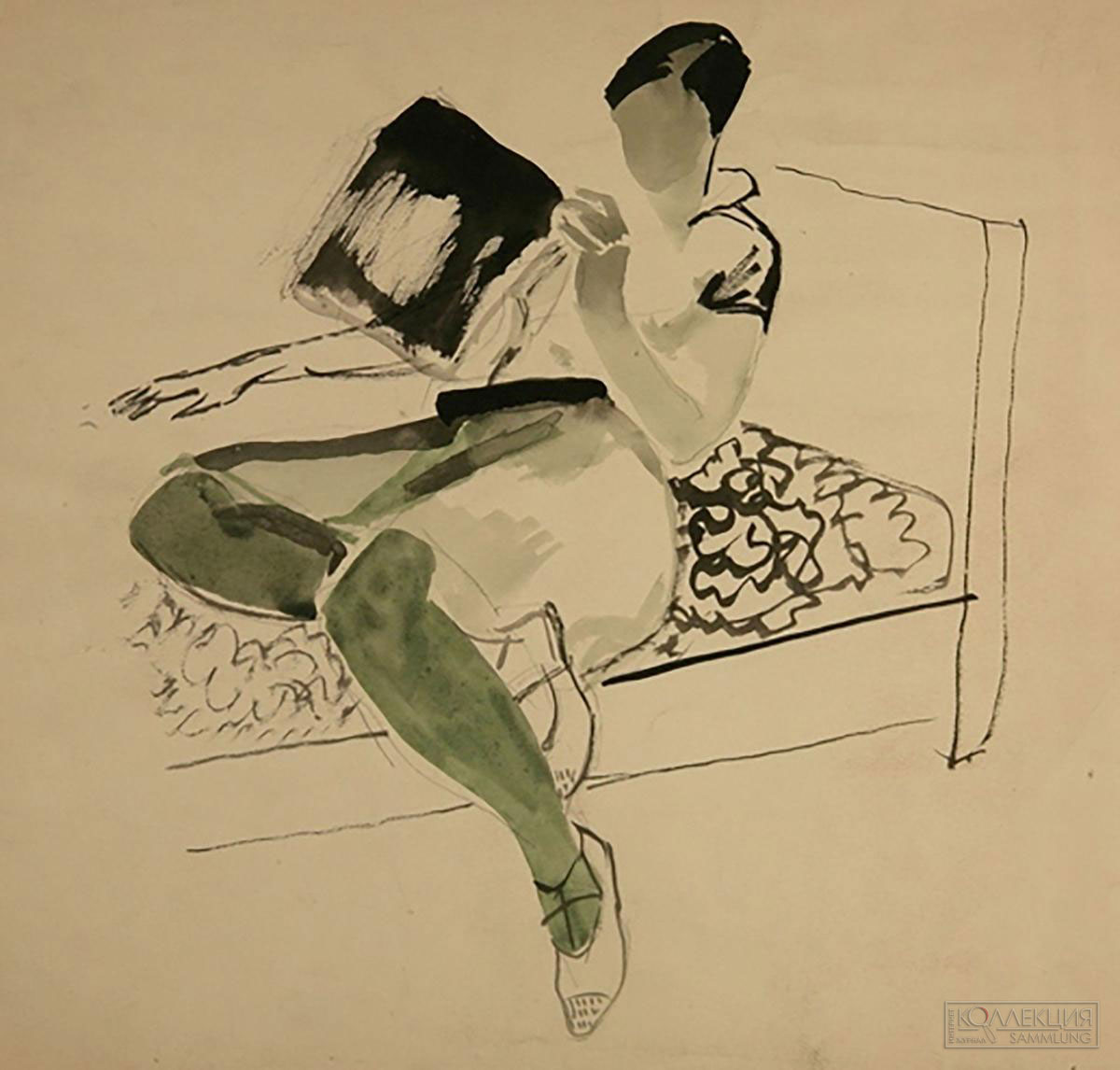

- Дейнека А.А. Модель в зелёных чулках. Кон. 1920-х. Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки

- Дейнека А.А. В Севастополе. 1953. ГТГ

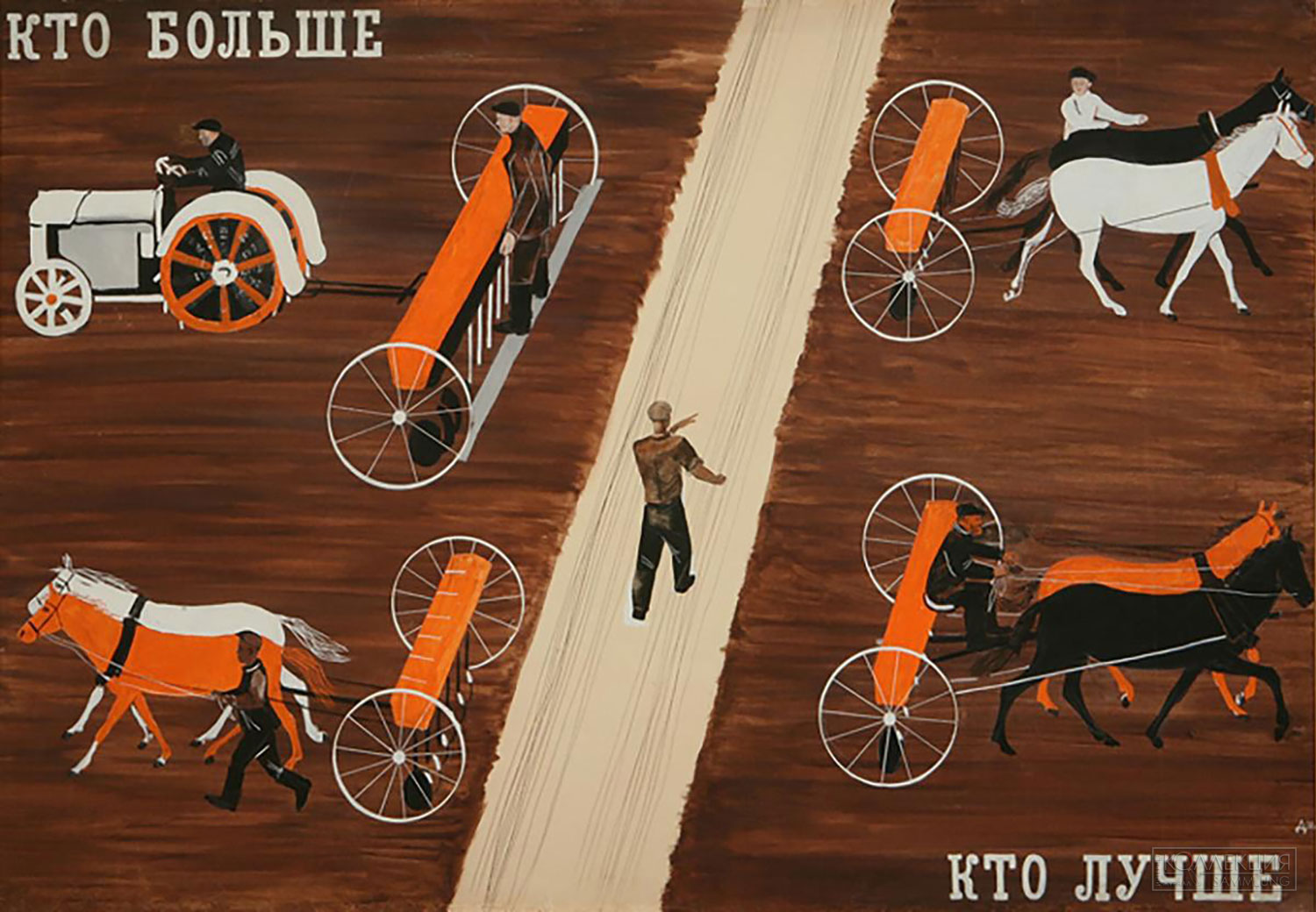

В 1921 после демобилизации был направлен в московский Вхутемас, учился на полиграфическом факультете у В.А. Фаворского и И.И. Нивинского (1921-1925, не окончил). Сотрудничал в журналах «У станка», «Безбожник у станка» (1923-1926), «Даёшь!» (1929), «Красная нива», «Прожектор», «Смена» (1928-1930), «Пионер», «Искорка» (1928), «30 дней», иллюстрировал книги А.Л. Барто, Анри Барбюса, С.И. Кирсанова в Гизе (1928-1930); работал в области рекламного (1925), политического и агитационного плаката (1930-1933).

Выполнил (с бригадой художников) панно для фабрики-кухни в Москве (1932), эскизы панно для росписи Наркомзема (1934), мозаики для московского метро (1938-1941), наружные фресковые композиции для ВСХВ (1939; не сохранились), живописный плафон для театра Красной армии в Москве (1939-1940). В 1930 оформил постановку «Бани» В.В. Маяковского в Гос. Тиме.

В 1924 участвовал в 1-й Дискуссионной выставке объединений активного революционного искусства в составе «Объединения трёх» (с А.Д. Гончаровым и Ю.И. Пименовым). Член-учредитель Оста (1925-1928) и экспонент его выставок (1925, 1926); член общества «Октябрь» (1928-1930), ΡΑΠΧ (1931-1932). С 1932 член МОСХ.

Жил в Москве. Совершил поездки на заводы Донбасса (1925), в Севастополь (1934, 1936), в США, Францию, Италию, Германию (1935).

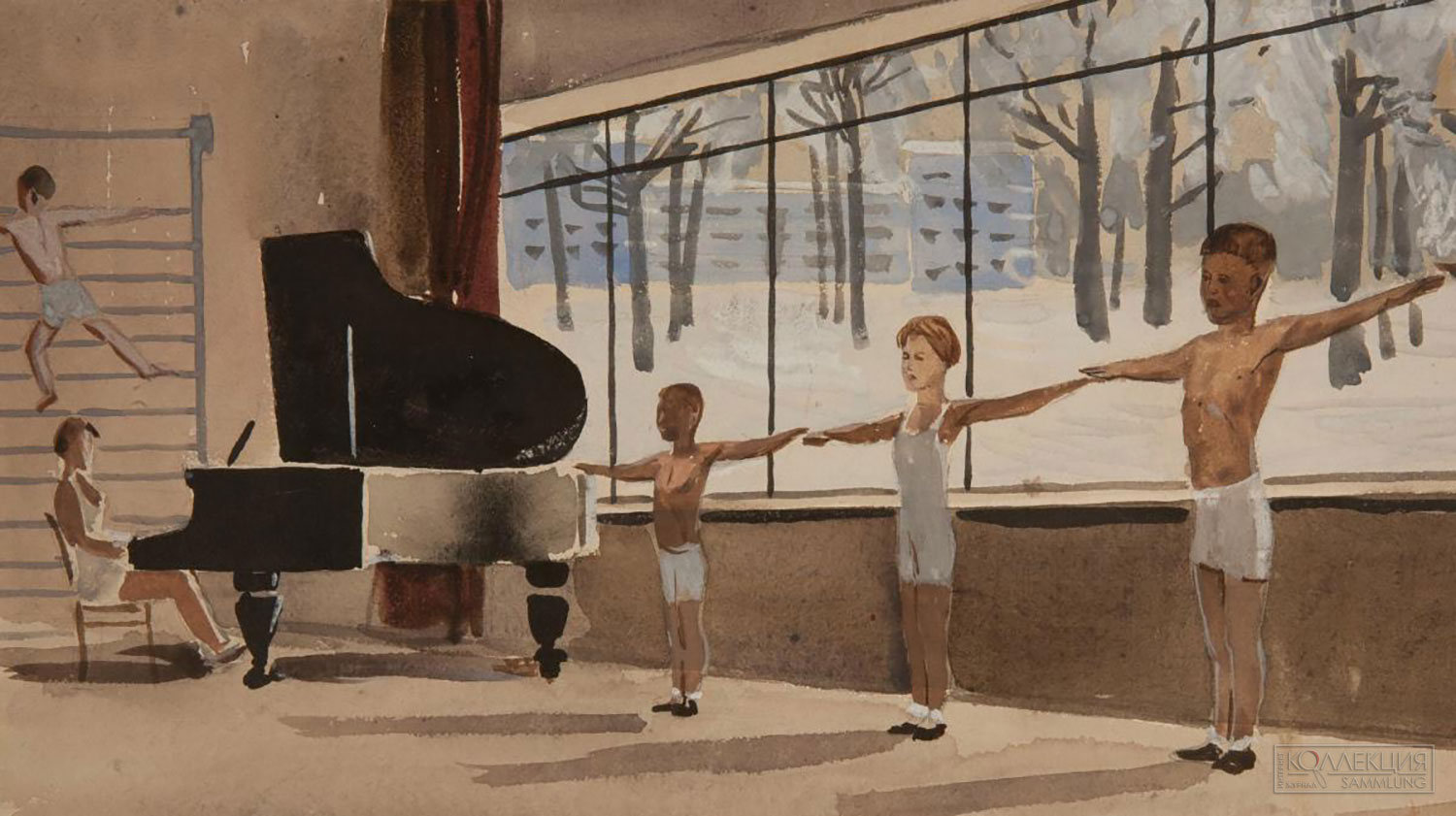

Преподавал во Вхутеине в Москве (1928-1930), МПИ (1930-1934), МИИИ (1934-1939), МИПИДИ (1945-1952), МАРХИ (1953-1957), МГХИ им. В.И. Сурикова (1957-1964); профессор (1932). Автор книг «Из моей рабочей практики» (М., 1961), «Учитесь рисовать» (М., 1961).

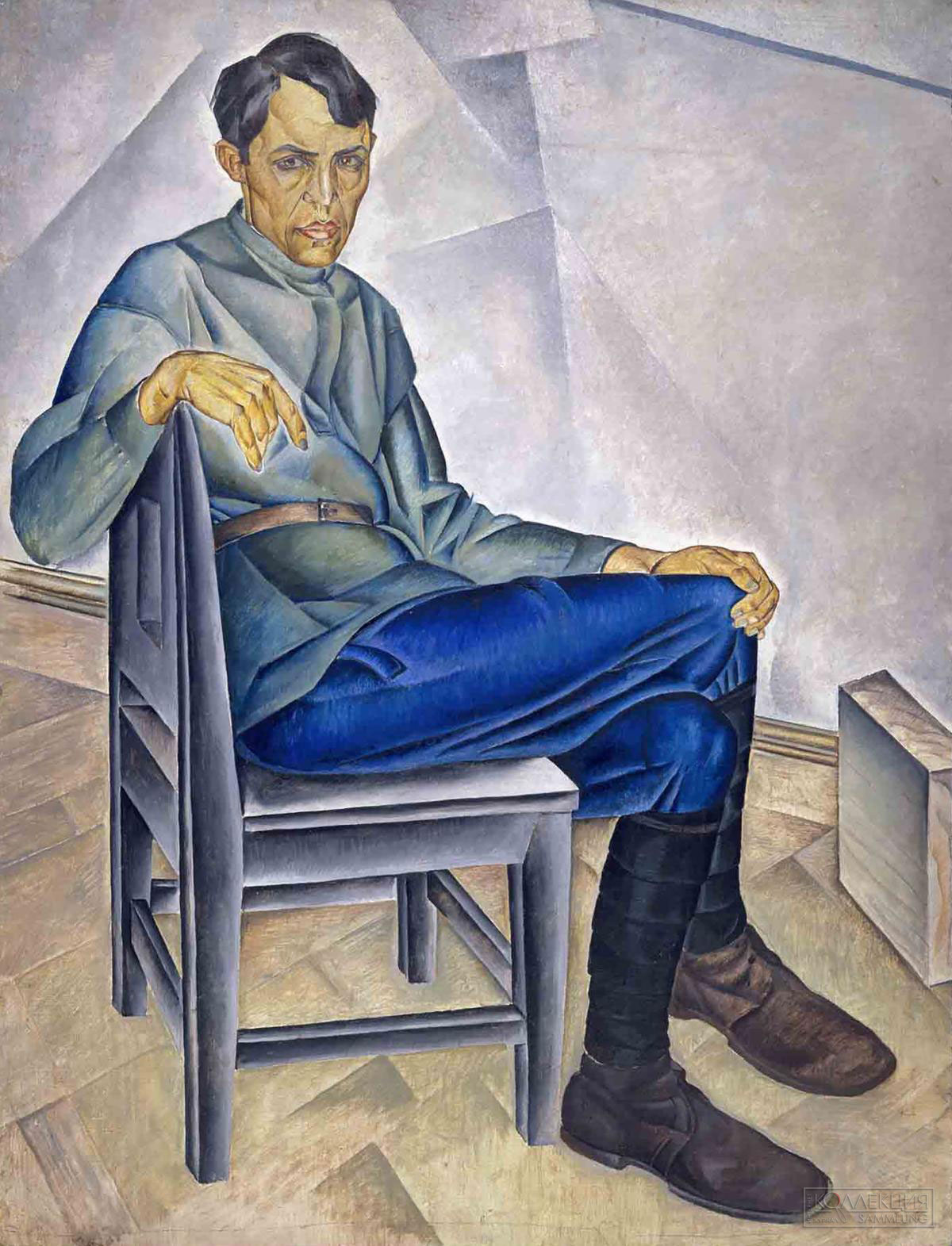

Творчество Дейнеки сложилось в период кризиса радикальных концепций авангарда и поиска действенной об ратной связи искусства с социумом. Формотворческий потенциал живописи казался исчерпанным, и её роль перешла к видам искусства, более тесно связанным с запросами общества (театр, кинематограф, плакат, фотография, архитектура, дизайн), ключевые позиции в которых заняли конструктивисты. Дейнека смог возродить значение живописи, соединив методы авангардного формотворчества с высокой классической традицией. Картине возвращалась её моделирующая функция обобщённое представление о современности, образ «картины мира», не только за счёт актуальности темы, но и с помощью нового видения, острых формальных решений.

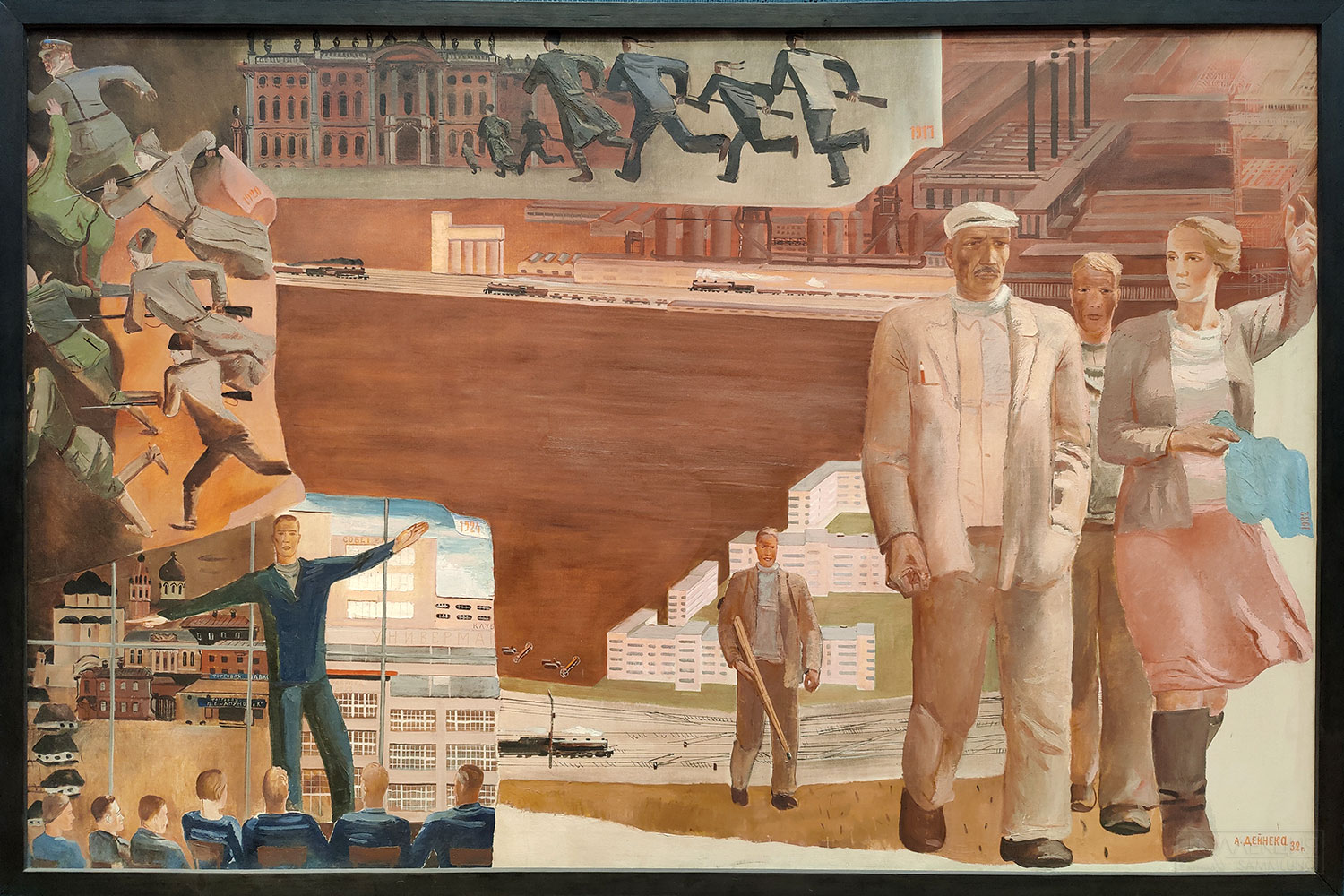

Дейнека ввёл в станковую живопись такой элемент конструктивизма, как монтаж («На стройке новых цехов». 1926; «Кто кого?». 1932), широко использовал возможности нового языка кинематографа и фотографии: фиксацию непостановочных пластических состояний («Футбол». 1924), эффект негатива («Девочка у окна. Зима». 1931) и «тающей», «смазанной» формы («На балконе». 1931). При этом особую роль Дейнека отводил композиции неожиданной, построенной на контрастах, неустойчивом равновесии, «парении» («Футболист», 1932; «На балконе», «Колхозница на велосипеде», 1935; и др.). Дейнека был в числе первооткрывателей композиционных схем, которые А.М. Родченко обозначил как «Композиция пустот. Композиция обрезанных форм (кинокадр)». (А. Родченко. Программа по композиции [Не ранее 1931] // А.Н. Лаврентьев. Ракурсы Родченко. М., 1992, С.26). Важной особенностью живописной системы Дейнеки явилась экономия выразительных средств при концентрации энергии воздействия на зрителя. Все эти качества генетически связаны с открытиями авангарда.

Одна из ведущих тем Дейнеки взаимодействие человека и пространства. Если изображение человека у Дейнеки соответствует классической норме (авангард пересоздавал облик человека), то отношения плоскости и пространства продолжают авангардную идею преодоления гравитации, конкретизируя её в соответствии с новой тематикой (летательные аппараты, спорт и т.п.).

На протяжении 1925-1935 приверженность Дейнеки советской идеологии не препятствовала его творческой самореализации. Культ нового, присущий авангарду, для художников его поколения распространялся и на политические реалии (новый строй, новая страна, новый человек и т.п.). С 1937 Дейнека работал над крупными государственными заказами, что не могло не отразиться на его творчестве. Начиная с конца 1930-х его искусство постепенно утрачивает черты формального новаторства, а следовательно, и связь с традицией авангарда.

Дейнека заслуженный деятель искусств РСФСР (1945), действительный член (1947) и вице-президент (1962-1966) АХ СССР, народный художник СССР (1963), член-корреспондент Академии искусств ГДР (1964), лауреат Ленинской премии 1964 (за мозаики 1959-1962), Герой социалистического труда (1969).

Участник 7-й выставки группы «L’Araignée» («Паук». 1925. Париж); Международной выставки декоративных искусств и художественной промышленности (1925. Париж), 10-й выставки АХРР при участии художников других объединений к 10-летию РККА (1928), Биеннале (1928, 1932, 1934, 1956. Венеция), Художественно-кустарной СССР (1929. Нью-Йорк, Филадельфия и др.), советского искусства (1930. Берлин; 1931. Цюрих; 1933. Копенгаген, Варшава), Международной (1931. Питтсбург; приз зрительских симпатий за картину «Девушка на балконе»), Всемирной (1937. Париж; большая золотая медаль за панно «Стахановцы (Знатные люди Страны Советов»), «Художники РСФСР за 15 лет» (1932. Ленинград; 1933-1934. Москва) и многих других. Персональные выставки при жизни Дейнеки состоялись в Москве (1935, 1957, 1966, 1969); Ленинграде (1936, 1957), Курске (1966), Киеве, Риге; Будапеште (1967).

Работы художника находятся в ГТГ, ГРМ, Институте русского реалистического искусства (Москва), КОКГ и других музеях.

Литература: Б.М. Никифоров. А. Дейнека. М., 1957; И.Л. Маца. А. Дейнека. М., 1959; А.Д. Чегодаев. Александр Александрович Дейнека. М., 1959; М.Н. Яблонская. Александр Александрович Дейнека. Л, 1964; Г.Л. Демосфенова. Журнальная графика А. Дейнеки. 1920-е начало 1930-х. М., 1979; И.С. Ненарокомова. «Люблю большие планы…». Художник Александр Дейнека. М., 1987; В.П. Сысоев. Александр Дейнека: Жизнь, искусство, время. Литературно-художественное наследство. В 2-х т. М., 1989; Проблемы советского искусства 1930-1950 (к 100-летию А.А. Дейнеки). Курск, 1999; Дейнека. Графика; Дейнека. Живопись. М., 2010; Александр Дейнека. Живопись. Скульптура. Графика. (Каталог]. М., 2010; В.П. Сысоев. Александр Дейнека. М., 2010; Aleksandr Deineka. Il maestro sovietico della modernità. [Catalogo] Ginevra-Milano, 2011.

Архивы: РГАЛИ. Ф.681; Ф.1938. Оп. 1. Ед. хр.17 (анкета); Ф.2942. Оп. 1. Ед. хр.88 (учётная карточка).

И.А. Вакар

Авторы-составители: В.М. Ракитин А.Д. Сарабьянов Энциклопедия русского авангарда Изобразительное искусство архитектура стр. 278-279 Том 1 А-К биографии 2013

25 июня 2025 года

В Третьяковской галерее открыта выставка выставка «Александр Дейнека. Гимн жизни». Первый взгляд после входа — мощь третьяковской силы! Пространство и воздух. Выставка интересная, «читаемая» по главам-залам в удачной кураторской разбивке, как учебник по «Дейнековедению»..

Повезло, что представлена мозаичная «Голова парашютиста». Мозаика Дейнеки — важная часть нашей культуры, — к счастью, до сих пор украшает здания и метрополитен. Так что знакомство в работами Александра Дейнеки происходит с детства и автор становится близким и должен быть понятным. Наверное, правда, более старшему поколению москвичей. Или не так: ребята, относительно недавно, приехавшие в Москву, часто любят, знают и ценят работы Дейнеки лучше.

Работы из Курской галереи «Строительница», «Доярка» и «Сталевар» — эскизы для Дворца Советов — исключительно красивые. Но сфотографировать не удалось из-за бликов.

Стоит обратит внимание на две работы: Натурщицы. 1925 года и Осенний букет. 1933. Техника художника и приёмы письма видны особенно хорошо.

Выставка для многих откроет Александра Дейнеку как интереснейшего иллюстратора книг и графика. Его карикатуры также привлекают внимание и сюжетами и мастерской рукой.

Скорее выставка в Третьяковке — это выставка Курской государственной картинной галереи имени А.А. Дейнеки в стенах Государственной Третьяковской галереи: 180 — Курск и 20 — Москва. Соответственно, смотрим не на самые сильные вещи автора, а на то, что не видели в Москве. Это тоже хорошо. Но предыдущие выставки Третьяковки Дейнека не догнал («Илья Машков. Авангард. Китч. Классика», «Карл Брюллов. Рим — Москва — Петербург», «Борис Кустодиев. Живопись. Графика. Театр», «1418 дней. К 80-летию Великой Победы», «Попков. Предчувствие». Конечно, «1418 дней…» вообще мало что догонит.

Если бы добавили то, что сейчас в Рязани из Государственного русского музея — было бы много лучше. Многие эти работы недавно уже были в Москве на выставке «Век спорта. К 100-летию московского спорта» в декабре 2023 — январе 2024 годов.

Идти ли на «Дейнеку»? Обязательно! Этот важный автор для нас. А как мастер и пропагандист заслуживает постоянного внимания.

Алексей Сидельников

«Автопортрет в панаме» одна из самых ранних работ, представ ленных на выставке. Цветовые сочетания присущи этюдам Дейнеки времен ученичества в Харьковском училище (1916-1917). В этой работе он еще находится под прямым влиянием новаторских поисков, характерных для русского искусства рубежа ХІХ-ХХ веков. Главным выразительным средством является цвет, а не рисунок, мы видим цветовые плоскости, из которых лепится форма. Очевидно, что перед нами молодой художник, который хочет развиваться в русле современного ему искусства, но собственную творческую индивидуальность пока еще не проявляет. Поначалу портрет не ассоциировался с Дейнекой. Поводом для атрибуции, помимо портретного сходства, стала найденная фотография Александра Дейнеки в панаме.

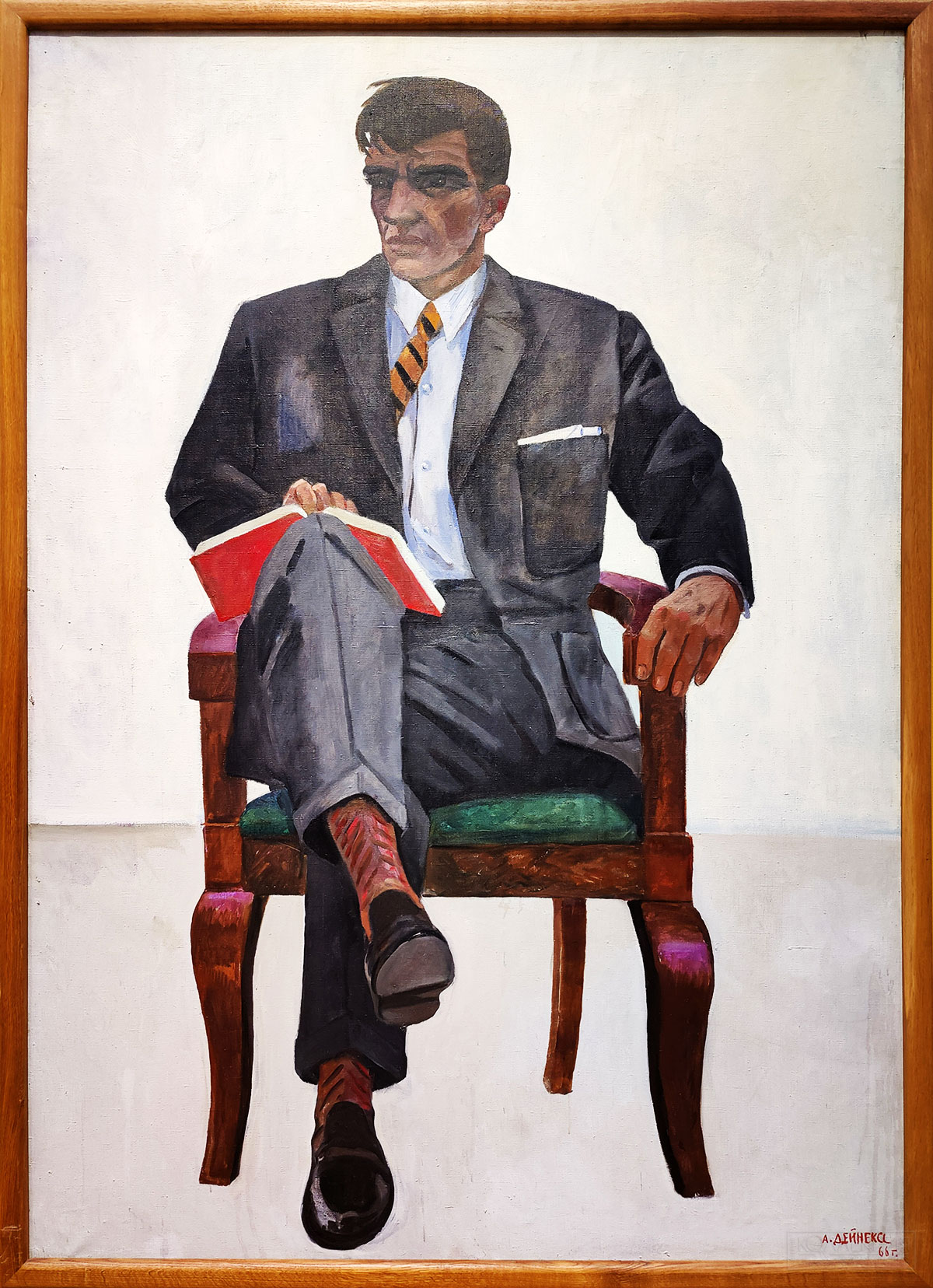

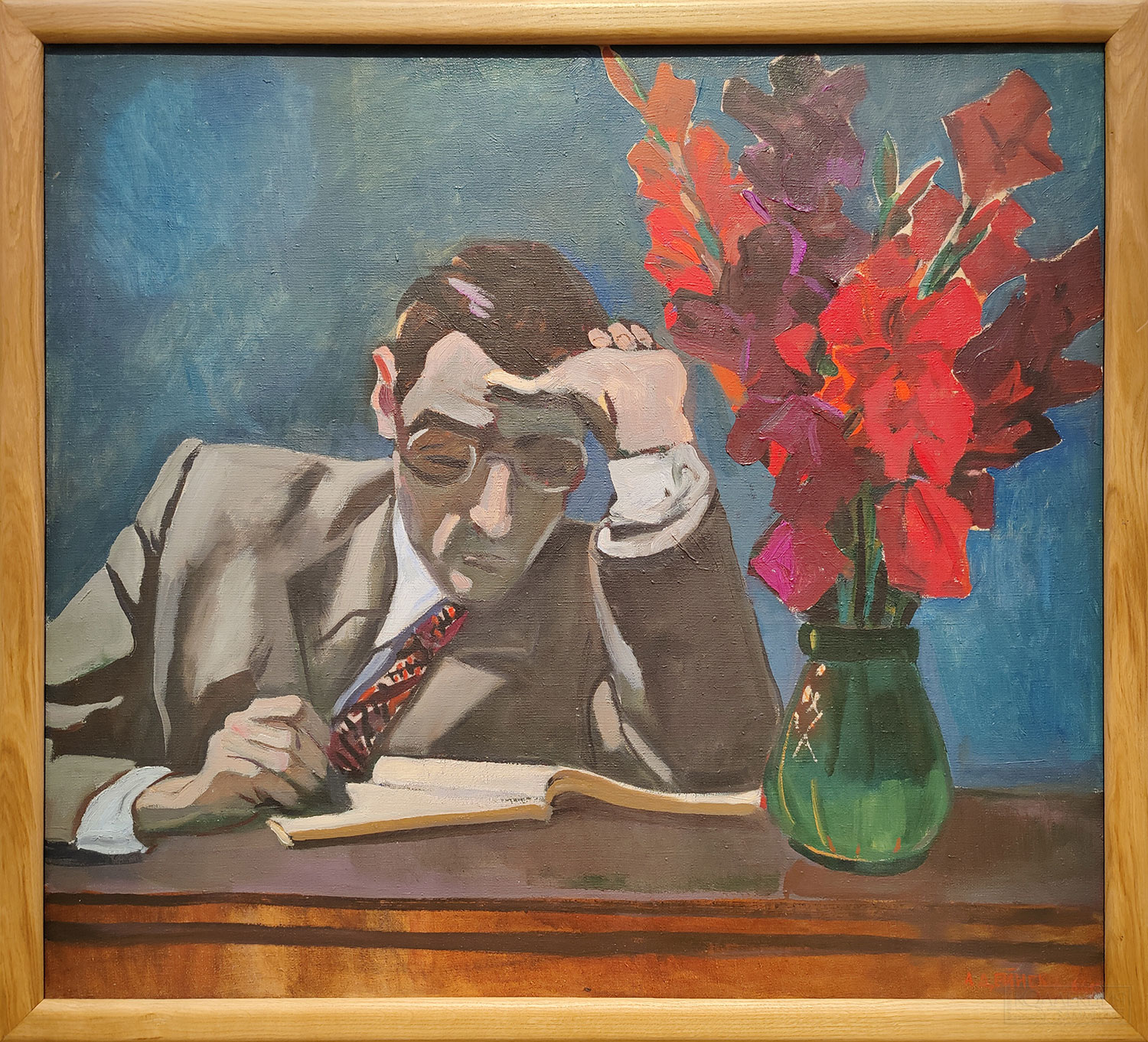

- Дейнека А.А. портрет молодого инженера. 1966. Холст, масло. Курская картинная галерея имени А.А. Дейнеки

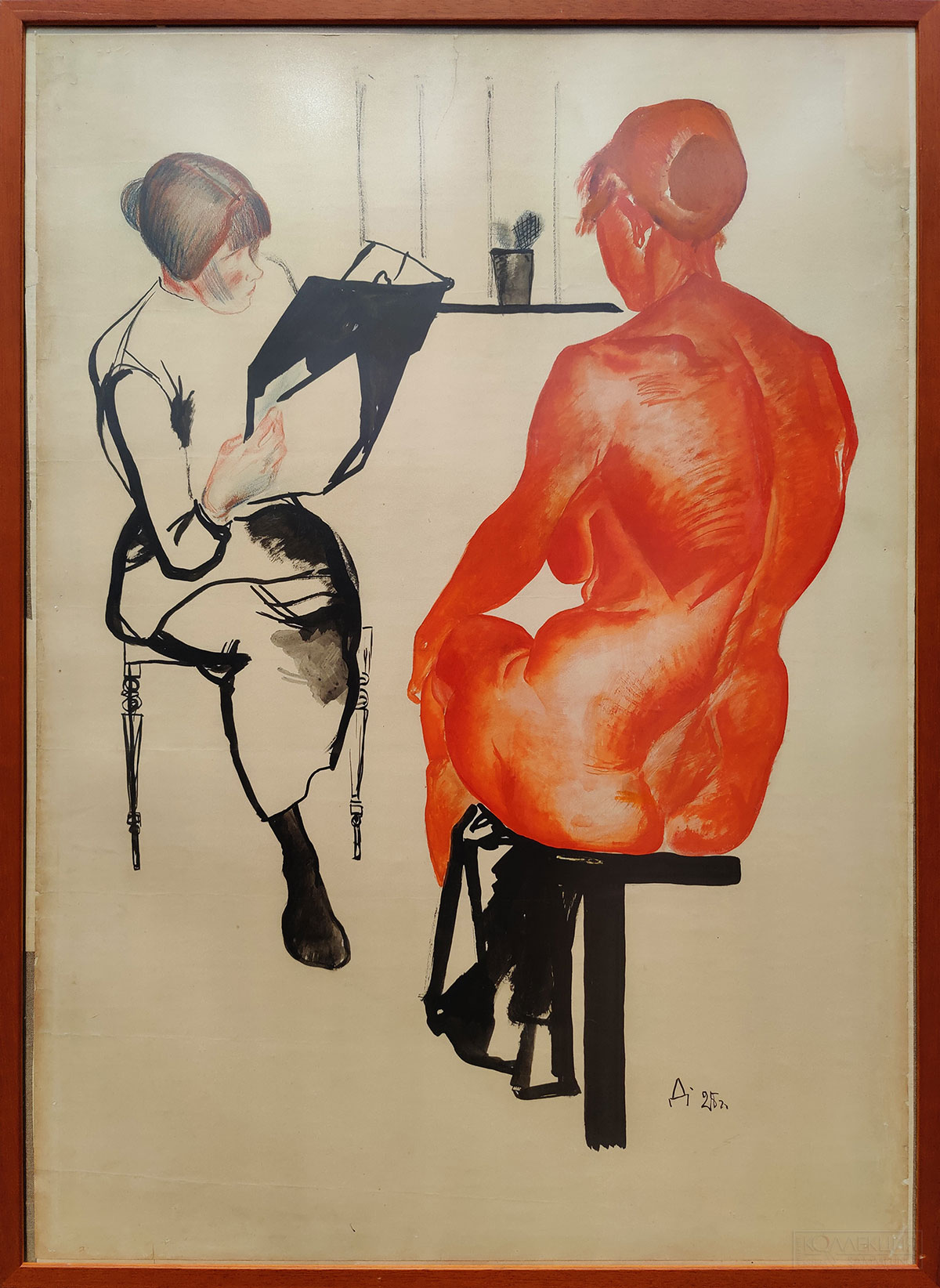

- Дейнека А.А. Натурщицы. 1925. Бумага, тушь, темпера, цветной карандаш. Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки. Рисунок-штудия, где художник исследует пластику тела, тщательно фиксирует фигуры в различных положениях и ракурсах. Первый план удерживается ярким цветом и пятном, на заднем плане преобладает линия, а цвет гаснет. Ощущение пространства возникает из-за изменения масштабов фигур. Дальние планы уплощены и дематериализованы, построены тонкой линией

- Дейнека А.А. Мать и сестра. 1954. Холст, масло. Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки. Мать и сестра художника изображены на ступенях их дома в Курске -«2-х этажный дом Ушаковой, улица Белевцевская, дом 34, 2-й этаж, квартира 5», где семья много лет снимала квартиру. Дом не сохранился. Основой для этой картины-воспоминания послужила старая чёрно-белая фотография 1935 или 1936 года

Картина необычна для Дейнеки. В ней нет свободного движения фигур, пейзажного фона. Персонажи втиснуты в узкое пространство, их насильственная скученность становится выразительным образом неволи. В толпе видны женщины разного возраста, старик, дети, подростки. На одних лицах мужественная скорбь, на других печать обречённости, боль, отчаяние. Дейнека тяжело переживал оккупацию родного города. Курск был занят немецкими войсками почти два года с ноября 1941 по август 1943-го. В оккупации в 1942-м умерла мать художника. В этой картине ему удалось передать не напряжение борьбы и гибель героя, но трагедию и страдания народа

- Дейнека А.А. Голова парашютиста. 1957. Мрамор, смальта, мозаика. Курская картинная галерея имени А.А. Дейнеки

- Дейнека А.А. Женский портрет. Начало 1920-x. Холст, масло. Курская картинная галерея имени А.А. Дейнеки

- Дейнека А.А. Пионер. 1934. Холст, масло. Дар автора. 1935. Курская картинная галерея имени А.А. Дейнеки

- Дейнека А.А. Трудное решение. 1966. Холст, масло. Курская картинная галерея имени А.А. Дейнеки

«Иногда форма обаятельна через цвет как неповторимое цветение розовой щеки, как нежнейшие оттенки цвета. Иногда живая форма обаятельна силой мощи, внутренней убеждённостью своего прекрасного существа… Форма прекрасна своей окраской и своими пропорциями», писал Дейнека. На картине изображена знаменитая московская натурщица Ида. Дейнека называл картину «Моя веласкезочка». Работа блистательно продолжает многовековое состязание художников на тему «лежащей Венеры». «Веласкезочка» — сравнение фривольное, но правомерное: художник пользуется той же пластической формулой, что и Веласкес в своей знаменитой работе «Венера с зеркалом», хранящейся в Музее Прадо

- Дейнека А.А. На просторах подмосковных строек. 1949. Холст, масло. ГТГ

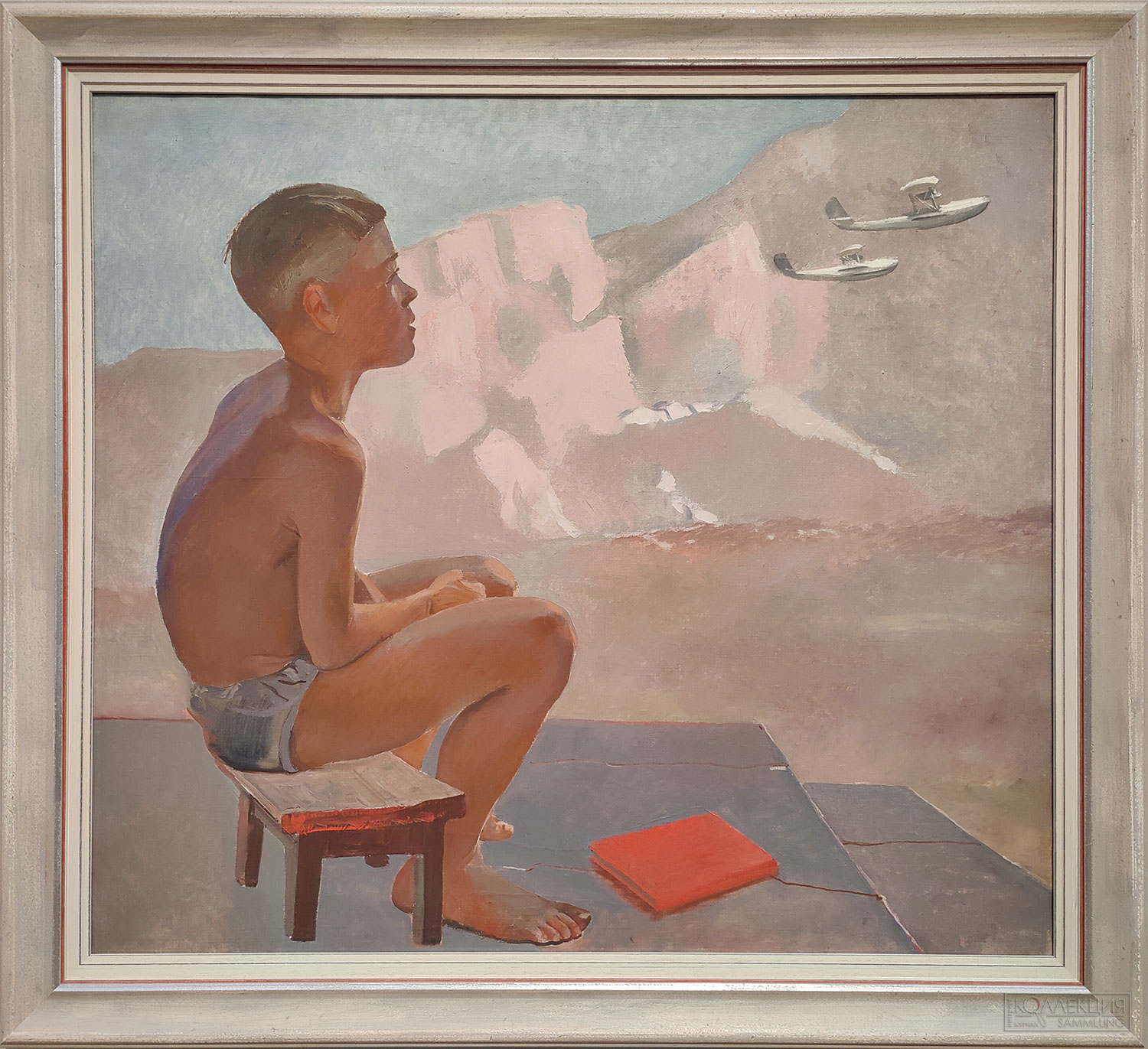

- Дейнека А.А. Будущие лётчики. 1938. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея. Дейнека восхищался авиацией, летал на аэроплане и самолётах, дружил с лётчиками. В 1920-1930-е годы авиацией была увлечена вся страна, и художник пишет серию картин на эту тему: «Гидропланы», «Парашютист над морем» (обе 1934), «В воздухе» (1937) иллюстрирует книги про авиацию. После одной из поездок в Крым он создаёт программную картину «Будущие лётчики», на которой трое мальчишек смотрят вслед улетающему за горизонт самолёту, воображая себя пилотами и мечтая о будущем, светлом и радостном

Созданный в третий год первой пятилетки, плакат отражает ожидания и надежды страны на обновление человека и стремительную индустриализацию. Идейно-воспитательная задача спорта — подготовка физически развитого человека, который «готов к труду и обороне» (легендарный значок ГТО появляется в 1931 году, когда тема спорта окончательно утверждается в качестве важного идеологического раздела советского искусства). Однако произведения Александра Дейнеки, посвящённые физкультуре и спорту, значительно расширяют рамки социального заказа и решают не только идеологические, но пластические задачи, открывают путь к поиску нового языка

Дейнека Александр Александрович [8(20).5.1899, Курск, — 12.6.1969, Москва], советский живописец, народный художник СССР (1963), действительный член АХ СССР (1947; вице-президент в 1962—1966), Герой Социалистического Труда (1969). Член КПСС с 1960. Учился в московском Вхутемасе (1920—25) у В.А. Фаворского и И.И. Нивинского. Член-учредитель общества ОСТ. В ранний период (20-е гг.) работал главным образом в области журнальной графики. Уже в это время в живописи и графике Д. сложился круг тем и образов, определивших характер его творчества в целом; обращаясь к мотивам индустриального труда, техники, городской жизни, спорта, Д. стремился выразить мироощущение нового, советского человека. Его почти монохромные произведения 20-х гг. отличаются выразительностью монументальных форм, динамичной композицией, построенной на контрастном сопоставлении плоскостей, объёмов и различных пространственных планов, графически чёткой манерой письма; обобщённые образы рабочих, подчинённых то торжественно-напряжённому, то бурному ритму труда, инженерная логика ажурных строительных конструкций и сама техника становятся воплощением новой эпохи в жизни страны («На стройке новых цехов»). В этот же период Д. создал своё лучшее произведение на историко-революционную тему — картину «Оборона Петрограда» (1928, Центральный музей Вооружённых Сил СССР, Москва), в которой нашла выражение суровая героика Гражданской войны 1918—20. В 30-е гг. в творчестве художника нередко появляются лирические мотивы («Мать», 1932, Третьяковская галерея). Сюжеты, динамичный ритм и живописное решение наполненных солнцем и светом произведений Д. этого времени передают энтузиазм первых пятилеток, ощущение радости жизни и созидательного труда советских людей; произведения, посвящённые теме спорта, приобретают большую социальную конкретность, олицетворяя силу, физическое и духовное здоровье советского общества и советского человека («Донбасс. Обеденный перерыв», 1935, Художественный музей Латвийской ССР, Рига; «Будущие лётчики», 1938, Третьяковская галерея). Остротой наблюдений и социальных характеристик отличаются произведения, выполненные Д. на основе впечатлений от поездок по США, Франции, Италии в 1934—35 («Улица в Риме», 1935, Третьяковская галерея). В годы Великой Отечественной войны Д. создал проникнутую героическим пафосом картину «Оборона Севастополя» (1942, Русский музей, Ленинград) и суровые, драматические пейзажи («Окраина Москвы. Ноябрь 1941 года», 1941, Третьяковская галерея). В послевоенный период Д. вновь обращается к темам и образам, найденным в 1920—30-е гг. («У моря», 1956—57, Русский музей). Монументальная живопись Д. по своей тематике и образному строю тесно связана с его станковыми работами (панно и росписи в Центральном театре Советской Армии, 1940, и на ВДНХ, 1957; мозаики — плафоны станций московского метрополитена «Маяковская», 1938—39, и «Новокузнецкая», 1943, фриз в фойе Дворца съездов в Московском Кремле, 1960—61; мозаики «Хорошее утро», «Хоккеисты», 1959—60, «Красногвардеец», «Доярка», 1962, — Ленинская премия, 1964). Д. много работал в области станковой графики (серии — «Севастополь», 1932—34, Третьяковская галерея и Русский музей, «Москва военная», 1946, Третьяковская галерея, — обе акварель, гуашь; и др.), создавал плакаты («Физкультурница», 1933), иллюстрации, а также скульптурные работы. Преподавал (профессор с 1940) в московском Вхутеине (1928—30), Московском полиграфическом институте (1928—34), Московском художественном институте им. В. И. Сурикова (1934—46 и 1957—63), Московском институте прикладного и декоративного искусства (1945—1952, директор в 1945—48), Московском архитектурном институте (1953—57). Награждён орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Соч.: Из моей рабочей практики, M., 1961; Учитесь рисовать, [сост. при участии К. А. Александрова, Л. В. Гудскова, и др.], M., 1961.

Лит.: Маца И. Л., А. Дейнека, M., 1959; А. А. Дейнека. [Каталог выставки], M., 1969; Konečnу’ D., A. Dejneka, Praha, 1961.

М.Н. Яблонская Большая Советская Энциклопедия

Третьяковская галерея

Корпус Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной,

Москва. Кадашёвская набережная, 12

26 июня — 26 октября 2025 г.

Купить билет в Третьяковскую галерею

__________________