(…) Что касается лжи и лицемерия (Heuchelei), то обычную ложь следует отличать от лживости, в смысле особой формы душевной конституции. Правда, существует и такая «лживость», которая представляет собой лишь привычку лгать. Она здесь не имеется в виду. Та глубокая органическая лживость, которая является составной частью cant, заключается не в том, что факты, которые мы знаем, – в форме представлений, суждений, воспоминаний, – фальсифицируются в высказывании либо что их фальсификация в высказываниях становится «привычкой»; она заключается в том, что уже сам процесс формирования восприятий, представлений и суждений, в котором факты впервые являют себя в ясном сознании, идёт в необычном направлении: всё желательное или отвечающее собственным интересам акцентируется, в тенденции – развивается и преобразуется, всё нежелательное или противоречащее интересам подавляется, в тенденции – изменяется. Прежде всего из памяти извлекается то, на что совесть реагирует позитивно, – то, на что совесть реагирует негативно, вытесняется из процесса осознания.

«“Я это сделал”, – говорит моя память. “Я не мог этого сделать”, – говорит моя гордость и остаётся непреклонной. В конце концов память уступает»[1].

Шелер М. К психологии английского этоса и лицемерия

Фрагменты из книги

Шелер М. К психологии английского этоса и лицемерия / Пер. с нем., прим. и комм., сопровод. статья А.Н. Малинкин. М.: Московский союз литераторов, 2022. – 144 с.

Слова Ницше столь же метко характеризуют английское воззрение на историю, как и образ действий каждого отдельного представителя гордого островного народа. Как раз потому, что фальсификация фактического положения вещей происходит здесь автоматически ещё в ходе образования представлений, а не так, что вместо уже готовых сформировавшихся представлений произвольно выдумываются другие, соответствующие цели высказывания, здесь отсутствует фактический состав того, что называют «ложью» [2]. Высказывание или поведение покрываются здесь выводом или намерением точно так же, как в случае правдивого высказывания или поведения; здесь точно такой же тон, как и в случае «искренней убеждённости»; лицо выражает такую же открытость, честность, уверенность! Возникающее при необходимости лгать мучительное ощущение, которое унижает наше чувство собственного достоинства, отсутствует у англичан благодаря их сильно развитой и твёрдой, как скала, «гордости»; отсутствуют и опасные последствия этого ощущения в виде колебаний, нерешительности, признаков стыда или смущения, быстрого дыхания или смены его ритма, которые так часто выдают лгунов. Хотя органически лживым субъектом достигается (для его выгоды или ради его образа честного человека в глазах собеседника) в точности то же самое, что не лживая или менее органически лживая душа способна достичь только в форме осознанной лжи, автоматическая форма процесса этого достижения обеспечивает ему избыток «чистой совести» и всех соответствующих ей признаков правдоподобия. Так что «гешефт» у него вдвое лучше, чем у обычного лгуна. И совесть чистая, и люди верят!

- Пример антигерманской пропаганды. Британский постер гласит: «Однажды немец — всегда немец! Помни! Каждый трудоустроенный немец — это безработный британец. Любой купленный немецкий товар — это непроданный британский товар». Wikimedia Commons

В той мере, в какой субъект в этом смысле «лжив», ему нет нужды «лгать», да он и не может «лгать» в обычном понимании этого слова. Для человека лицемерного (Mensch des cant) правдивость превращается из нравственного долга в закон природы: «gentleman [3] не лжёт». Ибо откуда взяться здесь хотя бы только возможным мотивам лжи, которые предполагали бы уже органическую правдивость, т. е. формирование представлений и выводов, которое не подвержено влиянию интересов и страха быть обвинённым в моральной нечистоплотности? Отсюда становится совершенно понятным тот кажущийся парадокс, почему народ лицемерия (das Volk des cant) категорически отвергает ложь других народов и так строго за неё наказывает. Он делает это не из «притворства» – он делает это на полном серьёзе! «Gentleman не лжёт – на самом деле». Ибо никаким «gentleman» он не был бы, если бы ему недоставало лицемерия, чтобы обходиться без обычной лжи. Насколько строг английский морализм и насколько явно выражена чувствительность английской нравственной гордости вообще, настолько же именно это строгое нравственное отвержение и наказание обычной лжи, настолько же это категорическое неприятие английской гордостью заключённого в каждой такой лжи подчинения собственного Я чужим оценкам и интересам являются мощной побочной причиной для выработки лицемерия. Вот почему англичанин строго порицает во лжи как раз то, что лгуну самым возмутительным образом недостаёт английского национального этоса, лицемерия, т. е. осуждает недостаток, который заставляет обыкновенного лгуна прибегать к неуклюжему выходу из ситуации – к осознанной лжи. Именно страх перед обычной ложью как первичный душевный феномен зарождающейся гордости, отказывающейся эту ложь обслуживать, становится побочной причиной органической лживости, которая, в той мере, в какой она делает ложь излишней, как бы сберегает её, позволяет уклониться от столкновения собственной гордости со своим реальным поведением. Англичанину не надо просчитывать «гешефт», который делает лицемерие. Никаких усилий для этого уже не требуется – душа сама всё просчитывает автоматически.

- Премьер-министр Великобритании в начале войны Герберт Генри Асквит (приблизительно в 1915 году). Источник: Библиотека Конгресса США. digital ID № 23315. Общественное достояние. Wikimedia Commons

- Премьер-министр Великобритании в конце войны Дэвид Ллойд Джордж (приблизительно, в 1920 году). Источник: Библиотека Конгресса США. digital ID № 19019. Общественное достояние. Wikimedia Commons

Между тем, такой же эффект достигается ещё и другим способом. Это происходит благодаря неестественному отрыву друг от друга душевных рядов и комплексов, одни из которых определяют действия, другие – оценочные суждения о действиях и фундирующие эти суждения импульсы совести. Человек лицемерный страдает своеобразным раздвоением личности. Основополагающие нравственные принципы, признаваемые им во всеуслышание и не притворно вовсе, а вполне честно, он распространяет на всех и всё, но только не на собственные действия в момент их совершения. Практически деятельное Я, с одной стороны, и нравственно чувствующее и оценивающее Я, с другой, оказываются внутри личности двумя резко разделёнными областями, так что актуализация одной из них автоматически выключает из сознания импульс, исходящий от другой. Пример – слова Тэннера из пьесы Б. Шоу «Человек и сверхчеловек»: «Дорогой мой Тави, ты, как всякий благочестивый англичанин, привык смотреть на мир, как на гимнастический зал для нравственных тренировок, выстроенный специально, чтобы ты мог упражняться в силе характера. Вот что подчас заставляет тебя думать о своих дурацких принципах там, где следовало бы думать о чужой нужде» (c. 121) [4]. Поскольку переживание «нечистой совести» целиком и полностью сопряжено с синтезом, единством этих двух Я, с осознанной связью цели-мотива-действия с импульсом совести или принципом, постольку в данном случае весьма затруднительно прийти к какой-то «нечистой совести».

Таким образом, если не желание и интерес фальсифицируют процесс формирования восприятий, представлений, оценок таким способом, который соответствует позитивному исходу возможного приговора совести («я хороший»), тогда гордость вытесняет ясное осознание зарождающегося импульса совести всякий раз именно в тот момент, когда оно как активный мотив могло бы войти в волеизъявление или действие. Здесь всё – по словам Гёте, сказанным о Гамлете: «тот, кто действует, всегда бессовестен» [5]. Благодаря такому отделению друг от друга целых центров сознания возникают весьма самобытные формы дуалистической жизни, пронизывающие повседневность, литературное творчество и философию островного народа. Таков антипод гамлетовской натуры (Гамлет – подлинно английский образ!), перегруженный научными познаниями, склонный к долгим раздумьям мечтатель и «идеалист», которому сама задача совестливой оценки возможных действий, ощущаемая как абсолютно неотложная, как раз и не позволяет перейти к действиям, – и таков отчаянный, не считающийся ни с чем (rücksichtslos) смельчак, которому, наоборот, непрерывная деятельность не даёт осмыслить и оценить собственные мотивы: типаж, столь ярко представленный в «беспощадных» («rücksichtslos») английских колонистах.

Так возникает постоянно наблюдаемый английский дуализм приватной и государственной морали, отмечавшийся ещё Кантом. Если отдельный англичанин – человек честный, надёжный, верный, а, будучи другом, также внимательный, деликатный, готовый пожертвовать собой, то английская политика всегда была прямой тому противоположностью. Дуализм этот развился в таких масштабах, что намного превзошёл константное у всех народов и заложенное в самой природе вещей отклонение между приватной и государственной моралью. Именно характерный английский индивидуализм, корень знаменитой теории договора, явился причиной того, что совесть в Англии никогда не могла стать одной из общественных сил, будучи целиком и полностью локализованной в отдельной душе. И то, что в большом масштабе отражается в отношении к другим народам, внутри английской жизни выражается в резкой противоположности между точно и корректно упорядоченной формой деловой морали и её чрезмерно брутальными и беспощадными мотивами и целями; между необузданным меркантильным духом и глубокой, нежной, мечтательно-романтической религиозностью вкупе с утончённым нравственным чувством по отношению к друзьям, семье, короче говоря, ко всем, кто перешёл мощный пограничный вал, разделяющий английский «castle-house» [6] от всей публичной сферы (английский дом с неповторимой пластичностью передаёт образ «крепости»). Здесь мы не будем исследовать вопрос о том, как содействовали развитию этого дуализма кальвинизм и пуританизм, в свете которых каждый человек – душевный остров, укреплённый фортами и пушками, – маленькая Англия, – и никто никому не может доверять, ибо всякое доверие человека человеку по ту сторону правовых и скреплённых договором ожиданий означает уже нерелигиозное уменьшение и ограничение подлинного доверия Бога, – или, может, наоборот, это английское национальное качество пуританско-этического свойства было привнесено в кальвинизм. Сам британский остров – уникальная большая «крепость» (castle) для иностранцев. Ещё Кант писал: «Для своих земляков англичанин создает огромные благотворительные учреждения, которых нет ни у одного другого народа. – Но чужестранец, которого судьба забросила на английскую почву и который попал в большую нужду, всегда может умереть на навозной куче, так как он не англичанин, т. е. не человек» [7].

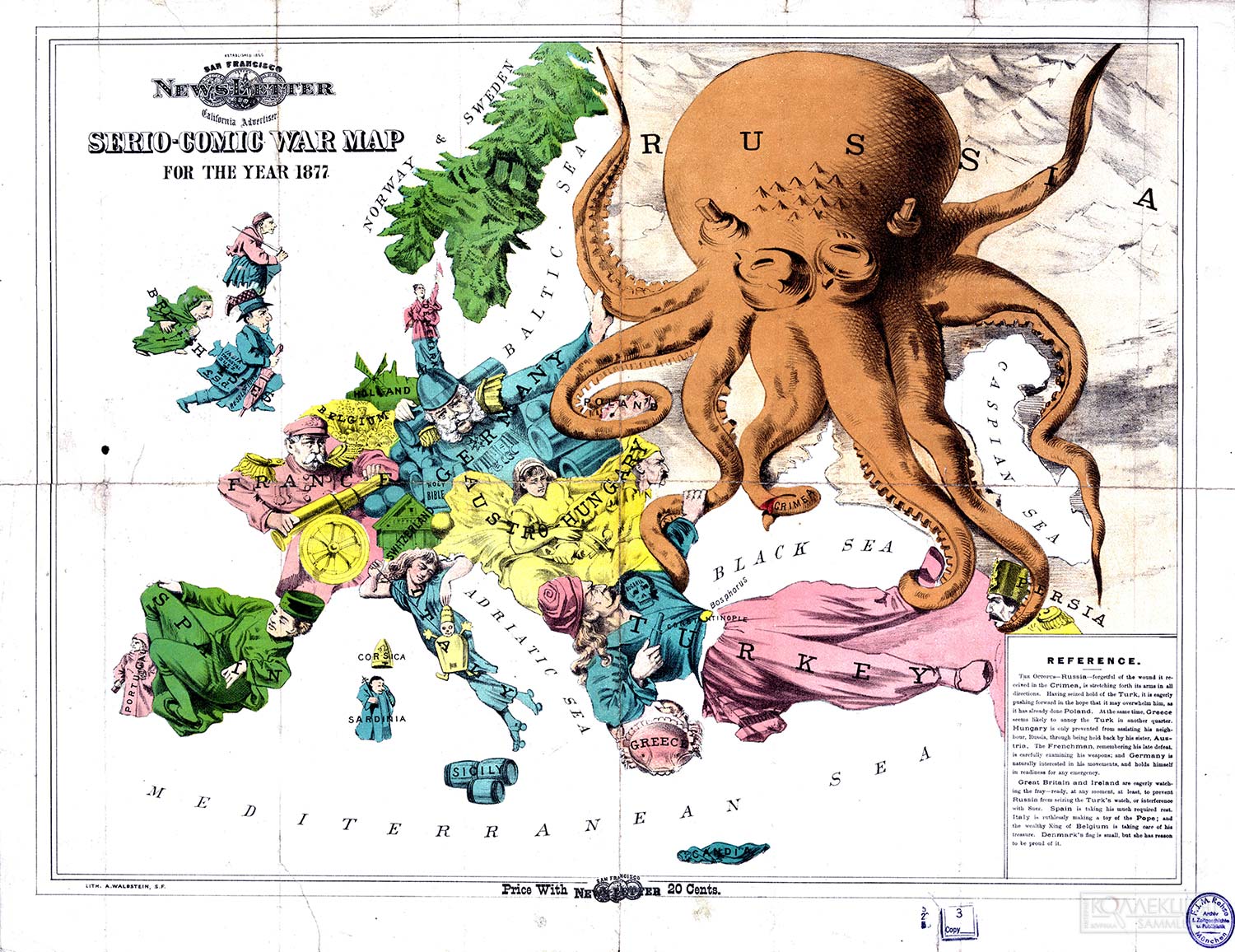

- Сатирическая антироссийская карта Европы 1877 года, где Россия представлена в виде спрута. Изображение из коллекции Библиотеки Конгресса США, отдел эстампов и фотографий, цифровой идентификатор № 2003677957, общественное достояние. Источник: Wikimedia Commons

И снова этому двойному дуализму соответствует дуализм центра совести и центра действия с теми двумя Я, которые В. Джеймс назвал «интимным Я» и «социальным Я», – а именно таким образом, что центр совести полностью совпадает с социальным Я индивидуума; в Англии это означает – с «gentleman». Француз почти весь исчезает в своём «социальном Я», в своей социальной «роли». Разговоры и общительность – для него почва с обилием корней, из которой вырастают его литература, искусство и философия. Они всегда суть уплотнённый диалог, свёрнутая беседа (Kauserie [8]). Немец склонен скорее к противоположному. Пустое место своего «социального Я» он заполняет титулом и должностью. Его литература, искусство, философия – в сущности деяния отдельных, в одиночку борющихся душ. Только в англичанине оба Я сохраняют одинаковую прочность существования, но при этом почти не соприкасаются друг с другом. «Социальное Я» – вовсе не представления и оценки других людей о нас. Социальное Я – это переживаемое каждым из нас действующее Я, которое у англичанина как «gentleman» представляет собой некую плотную субстанцию наряду и вне центра его интимной жизни. Чужими суждениями и оценками о себе «гордый» англичанин интересуется как раз меньше всего – и уж куда меньше, чем немец, охотно прислушивающийся ко всему, что о нём говорят окружающие. Если же центр действия и центр совести распределены по этим двум Я, возникают уникально-английские образы лицемерия (cant-Figuren), созданные, в частности, Оскаром Уайльдом – трагической жертвой лицемерия, видящего самого себя насквозь, – в «Дориане Грее» [9] и комедии «Эрнст» [10] в образах Дориана и лорда Бенбери: это люди, которые ведут в буквальном смысле двойную жизнь, одну – весьма добропорядочную, достойную, с соблюдением всех формальных приличий в городском обществе, или в сельском, как помещик и глава церковного совета лорд Бенбери, и вторую – в грязных вертепах Лондона; причём обе жизни ощущаются ими как одинаково подлинные и проживаются каждая в своём собственном обычном стиле.

То, что здесь явлено нам в форме художественной сатиры и карикатуры как статичная двойственность, показывают и уникальные ритмы временных переходов, когда застывшее в своей чопорности английское общество дам и господ начинает «внутри себя веселиться и озорничать». Стоит лишь немного утратить силу закону сохранения каменного достоинства, которое запечатлено на лице каждого настоящего англичанина как результат его собственного длительного хотения (Gewolltheit), ставшего привычкой (Gewohnheit), и вдруг на свет вылезают жалкий инфантилизм, глупость, дурашливость – свидетельства того, насколько интимное Я отстало от социального Я «gentleman» в своём развитии и насколько односторонне английская мораль локализована только в «gentleman». Тот же самый дуализм наблюдается в жизни большого города, в первую очередь, в Лондоне с его контрастной сменой лоснящихся добродетелей и богатств на страшные пороки и бедность, и мы с изумлением видим, каким совершенно невероятным образом первый из этих миров отрицает правила жизни второго, игнорирует его в самой его экзистенциальной основе. Подобно тому, как в известном обществе слово «штаны» нельзя было ни произносить, ни упоминать, так что и королю где-то когда-то было не чуждо что-то человеческое (при бонвиване Эдуарде VII это выглядело особенно забавно), точно так же существование колоссальной лондонской проституции, по статистике, самой большой в мире, и всего, что с ней хотя бы отдалённо связано, нельзя признавать, о ней нельзя упоминать публично ни в парламенте, ни в прессе.

(…)

(…) Индивидуумы, семьи, общины, государство погрязли в пороках, затмеваемых иллюзионистской силой лицемерия, и увязают в них всё глубже и глубже – только потому, что вмешательство с целью их искоренения моментально с необходимостью потребовало бы в качестве своего предварительного условия признание существования лицемерия. Всё то же лицемерие приводит к аналогичным явлениям в истории английского конституционного законодательства: к неспособности отбросить старое, отжившее, к примеру, отдельные законы и привычные права, то многое, что лишь отягощает живую деятельность государственного или группового организма; к сохранению и гальванизации пустых форм государственного, коммунального, частного права, например, в отношении короля к народу, форм, давно ставших излишними. Так, и сегодня ещё – хотя Англия скорее республика, чем монархия, – лицемерие английского народа требует от короля, у которого опять-таки молчаливо предполагается лицемерие, чтобы он был почитаем в таких формах этикета, которые приличествуют только абсолютным монархам дореволюционного прошлого. Король, довольствуясь весьма скудными доходами, обязан притворяться, будто купается в роскоши и располагает свободой действий. До сих пор ещё английский судья в старинной красной мантии с париком на голове играет роль римского претора, хотя она уже давно не соответствует его реальному значению. Полный сил и следующий зову часа англичанин только в форме лицемерия может вынести этот английский традиционализм, эту веру в привычку, пронизывающие всю английскую моральную философию от Бэйна [11], Милля [12] и Спенсера [13] и не уберегшие Юма от того, чтобы даже каузальные связи редуцировать к «привычке». Английский традиционализм тащит за собой с показным почтением и пиететом лишь пустые формы, оставляя фактическое волевое целеполагание абсолютно беспринципному, умному и ловкому приспособлению к реальности момента.

(…)

Лицемерие глубоко связано не только с английской гордостью, сделавшей его подсобным средством для самозащиты от мучительных исторических воспоминаний, но и с тем, что в Англии называют «верой» (belief) и «характером». Они образуют неповторимую душевную взаимосвязь вместе с вошедшей в поговорки «ограниченностью» («Borniertheit») [14] островного народа. «Ограниченность», присущую англичанам как никакому другому народу, следует отличать как от глупости, дурости (Dummheit), так и от своенравия, упрямства (Eigensinn). Во всех классах английского общества немец сталкивается, к своему удивлению, с фразами, типа «Верите ли Вы в этот технический метод?», «Верите ли Вы в медицину?», «Верите ли Вы в социализм?». Такие повторяющиеся и нагромождающиеся друг на друга вопросы, которые касаются целых областей знания и жизни, кажутся представителям других народов непостижимыми, поскольку для них само собой разумеется, что здесь всё могут решать только опыт и знания, и мы обычно воздерживаемся от суждения как раз потому, что нам недостаёт этого базиса. Иное дело англичанин: он скорее хочет смириться с миром, чем познать его. Вот почему у него так легко «stat pro ratione voluntas» [15]. Для него в качестве требования при формировании «характера» выступает выработка «позиции» («Stellungnahme»), «убеждённости» (belief) во всех вещах, – включая и те, о каких он ничего не знает и в которых ничего не смыслит, – что по сути является ранним закруглением и твёрдым замыканием в ходе своего духовного развития собственной картины мира, пусть даже ценой духовной узости. Характер англичан, как метко сказал ещё Кант, «означает не что иное, как рано усваиваемое обучением и примером основоположение, что он должен выработать себе характер, т. е. делать вид, что он его имеет; при этом упорство в том, чтобы оставаться верным добровольно принятому принципу и не отступать от определенного правила (все равно какого), придает человеку значительность, так как он достоверно знает, чего могут ожидать от него другие и чего он сам может ожидать от других» [16].

Английская «ограниченность» в противоположность к «глупости», т. е. слабым интеллектуальным способностям, в чём мы никак не можем упрекнуть англичан, а также в противоположность к плохой образованности и недостатку знаний – это как раз следствие той систематической и намеренной замкнутости на себя, закрытости по отношению к новым достижениям познания, отказа от чистого, исполненного самоотдачи и любви восприятия большой картины мира. Ограничение духа в практически-меркантильных категориях «common sense» [17] – как бы другая сторона морального лицемерия, его негатив. Причиной того и другого является один и тот же ставший органическим чрезмерный акцент на том «подходящем» в содержании мира, которое попадает в сферу желаний и интересов, и органическом подавлении всего «неподходящего».

(…)

Английская политика всегда руководствовалась не «утилитаризмом» – она всегда руководствовалась лицемерием. Она – прямая противоположность (правда, не лучшая, а худшая) той форме политики, которую можно назвать циничной, т. е. макиавеллизму, отъявленному государственному эгоизму власти. Макиавелли [18], несмотря на свои глубокие нравственные заблуждения, которые обличал ещё Фридрих Великий, содействовал мощному прогрессу политической морали в одном пункте, но в Англии, родине Т. Гоббса, этого никогда не понимали. Пункт этот – разделение приватной и государственной морали. Английская политика во все времена следовало принципу лицемерия в противоположность принципу политической честности Бисмарка [19] – принципу, бесконечно далёкому как от морали «principe» [20], так и от лицемерия, – согласно которому каждое государство должно заботиться только о своём собственном благе и никогда о «наилучшем для всего мира» («Weltbeste»). Англия же, следуя принципу лицемерия, ведёт свои войны, якобы, ради «наилучшего для всего мира», ради «распространения культуры», ради защиты «прав других народов» (как теперь Сербии и Бельгии); и вот сейчас – чтобы из христианской любви оказать несчастной Германии дружескую услугу: освободить её от прусского милитаризма. Аналогичным образом, в XVIII веке остров, который тогда не мог себя прокормить, учил весь мир общеполезному принципу свободной торговли – сам же при этом проводил политику протекционизма.

Английское искусство принуждать другие народы работать в интересах Англии, создавая у них твёрдое убеждение, будто они работают при этом в собственных интересах и ради сохранения божественного миропорядка, применявшееся как в отношении континентальных государств (метод равновесия), так тем более колониальных народов, порабощённых англичанами, – это политическое искусство всегда отличала достойная восхищения свобода и одновременно точное следование данной выше формуле «лицемерия». Это правда, что при колонизации – как говорят – умели щадить «свободу других народов». Вспомним хитроумное обращение с индийскими раджами. Это верно, что английское искусство управлять посредством политики усмирения не имеет себе равных и что Англия в таких случаях несла во все дали идею священного английского дома, где каждый в безопасности и может делать то, что ему нравится. Но перед нами опять-таки лицемерие, когда англичанин называет эти приёмы «распространением культуры». Наоборот, такие методы содержат в себе принципиальный отказ от распространения подлинной культуры, они суть систематическое ограничение тем, чтобы народы могли жить дальше на их собственный грубо-естественный лад в условиях всеобщего благодушия и чтобы их, словно полезное стадо овец, можно было спокойно пасти. Великие английские колониальные успехи принесли с собой как раз такой систематический отказ от культурного формирования мира. Только этот факт объяснят парадокс, почему англичанин, несмотря на свою твердолобость, несмотря на свою уникальную неспособность понять душу другого народа, несмотря на свою духовную узость и островную ограниченность, является таким отличным «управителем», каким он является. Другие народы он учит так же мало, как и учится у них. Поскольку он a priori не может и не хочет оставлять на других народах отпечаток ограниченности и узости своего сверххарактерного духовного профиля, поскольку, в отличие от немца, он не может с помощью майевтики в духе сократического «воспитания» [21] развивать задатки других народов, чтобы самому духовно приобретать и возрастать в этом воспитании, постольку он довольствуется в духе лицемерия тем, что внушает другим народам, будто они получают подлинную свободу, оставаясь в своих прежних внешних формах, а тем временем выкачивает из них экономическую энергию в своих интересах. Он – не хороший «учитель»; он – не хороший «воспитатель» народов! Он – всего лишь хороший селекционер и хороший пастух! Но под личиной воспитателя и учителя! Под личиной «распространителя культуры»!

В тесной взаимосвязи с «лицемерием» находится и столь почитаемая многими «прекрасная английская свобода», которую мы находим на Британских островах. (…)

(…)

…«прекрасная английская свобода» имеет много теневых сторон; она оплачивается дорогой ценой – дилетантизмом, лицемерием, ограниченностью, недоверием, индивидуальной несвободой; для нас же, немцев, цена эта настолько высока, что нам следует быть немного осторожней с нашим восхищением ею.

Но вернёмся к лицемерию в социальной сфере, чтобы здесь исследовать его душевное происхождение. Лицемерие как самобытная вспомогательная идея есть определённого рода персонификация того, что англичанин называет «моралью» – той самой моралью, которую ни в коем случае нельзя «нарушать» («verletzen»), – независимо от того, насколько при этом морален ты сам, как много и часто ты нарушаешь чужие права и травмируешь (verletzen) других людей. Один старинный глубокомысленный афоризм гласит, что «лицемерие (Heuchelei) – способ почитания добродетели». Как раз такого «почитания» у англичанина больше, чем достаточно. В этом его образованность отличается чрезвычайной изысканностью и утончённостью. Именно такая поза почтения к гипостазированной «морали» с широко раскрытыми глазами в её обожании как системы освящённых правил становится для него самым подходящим и апробированным средством, чтобы эту самую мораль обходить или держаться от неё подальше, а тем временем идти своим путём, преследуя собственные интересы. Англичанин слишком чтит мораль, чтобы позволить ей войти в грубую и подлую «действительность». Такая поза представляет собой единство его высокого морализма и глубокой личной безнравственности. Только странная встреча необычайно утончённой нравственной образованности англичанина, т. е. его богатого арсенала точных различений нравственных качеств и уникальной способности сердца к тонким различениям, – в этом отношении другие народы бесконечно далеки от англичан, – только встреча исключительно большого почтения к морали как отвлечённым от человека «правилам» с мощным, грубым природным влечением, не поддающемся образованию и недоступным никакому одухотворению, могла создать внутри души такое изящное произведение искусства, которое называется лицемерием. Именно потому, что английский народ по сравнению с другими народами меньше всего умеет одухотворять свои влечения, он является, наверно, самым нехристианским народом Земли. Согласно священным пророчествам Евангелий, он мог бы таковым и не быть, если бы не являлся самым христианским народом на словах.

Правда, при этом английская позиция абсолютно противоположна той, которую мы называем «циничной» и «фривольной»; она противоположна, к примеру, позиции, господствовавшей во французском обществе ancien régime [22]. Люди ancien régime склонялись к тому, чтобы опустить моральный принцип до низкой действительности их безнравственного образа жизни и выдать его за максимы, весело переворачивавшие мораль с ног на голову, – максимы, которые провозглашались открыто, а часто даже громче, нежели того требовало их соответствие действительности. Француз с давних пор, ещё со времён провансальского романа и вплоть до Бодлера говорил намного аморальней, чем жил. Он всегда был немножко Maulhure [23]. Логика же лицемерия, наоборот, требует держать моральный принцип твёрдо и «высоко», никогда не опуская его до уровня реальности, пусть даже чуть-чуть или потихоньку; на саму же реальность она всегда требует смотреть, или коситься, или, пребывая в иллюзии, вообще закрывать на неё глаза так, чтобы она казалась совпадающей с моральным принципом. Уже трёхлетний английский ребёнок отводит взгляд от улицы, когда вдруг видит на ней пьяного или какой-то непристойный инцидент, «непристойность» которого он чувствует сразу, ещё до того, как процесс придёт к развязке. Вспомним, как резко негативно отозвался о творчестве Золя [24] Оскар Уайльд в своём «Упадке лжи» [25]. Или взглянем на известные английские картины и гравюры, изображающие преувеличенную, умасленную порядочность (ölige Bravheit) обручённых, молодожёнов, возвращающегося домой охотника, которого встречает супруга, играющих чересчур милых детишек и т. п.; прибавьте сюда 90/100 среднестатистических романов для чтения.

Или послушайте вот эту историю! Недавно один из руководителей английского правительства, лидер либеральной партии (не будем называть его имя) явился в нижнюю палату парламента, предварительно выпив пару бутылочек французского шампанского. Как известно, нигде так много не пьют, как в высшем английском обществе, в стране Армии спасения, которая отнюдь не напрасно поставила своей целью борьбу с пьянством. Во флаконах с одеколоном, в специально изготовленных и открывающихся в верхней части тростях благочестиво упрятана сладостная влага виски. Политический противник лидера либеральной партии, которого он очень уважает на публике и с которым втайне ведёт жесткую борьбу, замечает по его красному лицу, в каком он состоянии, и задаёт ему пару мучительных вопросов в дополнение к тем, что ставил перед ним в течение предшествующих 24 часов. Отвечать на них в нижней палате парламента особенно тяжело, и обычно на них отвечают предельно кратко, так как любое видимое затруднение чревато «последствиями». Член правительства поднимается с места, начинает отвечать, но тут же садится, вынимает носовой платок и прикладывает его ко рту. Политический противник высокопоставленного господина намеревается вновь задать вопрос, но вдруг поднимается известный консервативный политик А.Дж. Бальфур, просит слова и говорит: «Уважение!» («Honour!»). Политический противник пьяного господина оставляет его в покое – да ещё и приносит извинения. Вот он, питомник лицемерия! У нас появление пьяного государственного деятеля в парламенте вызвало бы громкое возмущение, неминуемо разразился бы «моральный скандал». Да, это было бы глупее, чем обычно бывает в Англии, – но, совершенно точно, что наши парламентские формы могли бы быть лучше безо всякого ущерба для нашей немецкой правдивости. Здесь было бы достаточно простого указания пальцем на «декорум» [26], на «мораль», чтобы не только принудить всех к молчанию, но и заставить уполномоченного следить за порядком взять чужую вину на себя.

(…)

(…) Немец не может себе даже представить «зло» и «добро» иначе как нечто, принадлежащее личности, или, во вторую очередь, как свойство умонастроения и волевого намерения. Соблюдается ли при этом строгая или эстетически утончённая форма выражения настроенности и намерения, ему совершенно безразлично, если он замечает дурное намерение. Он вскипает, злится – он оказывается во власти своего «немецкого гнева»! «Как он посмел?!».

Такое происходит с ним, потому что он верит в возможность внутренней доброты человека, в его настроенность на добро. А почему англичанин – человек лицемерия? Потому что он принципиально отказался от внутренней доброты человека, пусть лишь возможной, – отказался раз и навсегда. Он считает, что знает это по себе, по тому, что у него в глубине души, – чему его учили также разнообразные формы его кальвинистской религии, представляющей человека вследствие «грехопадения» абсолютно испорченным, падшим, – что он, собственно, – от дьявола; что также и все, кто рядом с ним, тоже – от дьявола, стоит лишь поглубже пустить корни в их души. Он верит: то, что однажды он увидел внутри себя, есть во всех других людях. Он думает, что внутренний мир человека – хаос влечений, абсолютно не поддающийся никакому воздействию. Но в то же время англичанин знает, что всякий человеческий социальный порядок необходимо требует хотя бы видимости чего-то иного, противоположного. Метафизическое отчаяние в собственной душе, трагическое сознание своей внутренней субстанциальной потерянности – вот что порождает этот глубокий и утонченный порядок жизненных форм лицемерия. Аналогичным образом глубокая сущностная неуверенность развивает его нарочитую, чопорную – христиане говорят: «дьявольскую» – гордость. Возможно, именно тактичность (Diskretion) лицемерия удерживает англичанина от дерзкого желания, всматриваясь в складки лица человека, проникать в его душу, а вовсе не стремление, возникающее при известной регулярности видимого образа жизни, успокоить себя, что обладаешь чем-то более привлекательным, чем привычкой спрашивать в крикливой немецкой манере: «кто такой» этот приезжий, который ест в этом отеле и «чего ему здесь надо». Но английская «тактичность» – всего лишь страх перед установленной уже a priori ужасной истиной вечной человеческой испорченности. На этом постоянно предполагаемом тёмном хаосе в душе другого человека лицемерие ведёт свою элегантную, рациональную, приторную игру форм – свою дьявольскую, мнимо-христианскую игру, обволакивающую, словно масло. Я не знаю, где и когда английский народ раз и навсегда отрёкся от облагораживания и одухотворения человека и дал клятву на верность дьяволу, чтобы стать народом Мамоны, народом искуснейшей политики и убаюкивающего управления; чтобы променять свою душу на подарок дьявола – лицемерие. Но «где-то» и «когда-то» он всё же это сделал. И с тех пор он безродный – в метафизическом смысле, – «господин мира» и народ-прародитель капитализма (Urvolk des Kapitalismus). С тех пор он – в полном соответствии с пророчествами Евангелий, когда они описывают антихриста в образе Христа, Спасителя рода человеческого, – единственный совершенно антихристианский народ.

Умный англизированный друг, одна из многих немецких жертв сегодняшней англомании, сказал мне, что в этом абсолютном неверии в возможную доброту человека проявляется не внутренняя потерянность этой меркантильной расы – в ней как раз выражается более богатый опыт и более глубокое познание «человеческой природы», более тонкая оптика, позволяющая проникнуть в недоступные для глупого немецкого и романского глаза уголки души человека и в его непобедимый эгоизм. Но благодаря литературе многих веков мы знаем этот порождённый самим лицемерием аргумент англо-протестантского ресентимента [27], умеющего облечь грубость собственных влечений и бессилие собственной духовной воли в форму более глубокого познания человека и более тонкого различения движений его совести. Конечно, лицемерие запрещает не хотеть «мочь» того, чего сделать невозможно. Хаос, который лицемерие так хитроумно скрывает, пуская в ход воспитанные самообладание и «характер», – это фактически только английский хаос, и он такой один! Partie honteuse [28] человеческой природы, как Фридрих Ницше называл то, что преимущественно изучает английская психология, всегда вызывала особый интерес английских моралистов – хотя и под прикрытием мутных выражений «привычка», «полезность», «забвение полезного», но отнюдь не спроста и вовсе не из стремления к более глубокому познанию, а исходя из структуры самого английского бытия.

(…)

Лицемерие пронизывает все области английской жизни, но в особенности – сексуальную и эротическую сферы в обществе и воспитании. Здесь его следствиями оказываются, с одной стороны, типичная форма внутреннего бесстыдства, которою мы называем «английской чопорностью» (Prüderie), с другой – тартюфство чувственного восприятия, получившее свою форму во флирте и на чуть более высоком уровне одухотворённости в английской сентиментальности и эротическом романтизме. Что такое чопорность? Это не повышенная стыдливость – настоящая стыдливость никогда не может быть слишком глубокой и большой. Настоящая стыдливость всегда хороша, всегда привлекательна. Чопорность, жеманность – это скорее смесь одухотворённого полового наслаждения под маской ригидного отпора и возмущения в форме «schocking!» по отношению к видимым симптомам этой сферы вкупе с особо окрашенным удовольствием (Lust) от нравственного возмущения – причём и, то и другое сочетается с автоматическим, остающимся вне сознания субъекта стремлением искать всё новые поводы для проявления реакции отпора и возмущения, доставляющей удовольствие. Но при этом чопорность сама себя оценивает – через лицемерие – как поддельное чувство стыда, когда до крайности преувеличивает пустую традиционную форму внешнего выражения стыдливости, называемую, в отличие от стыда, формой «приличия», не наполняя её подлинным переживанием стыда; и как раз потому преувеличивает и так часто воспроизводит, что здесь нет естественной регуляции величины и частоты подлинным живым чувством стыда. Суровость и чёткость половой морали общества всегда – ceteris paribus [29] – находится в обратно пропорциональном отношении к природной склонности выражать стыдливость и к величине и тонкости этой склонности. Чего не достигает естественное чувство стыда, должны компенсировать правила и твёрдые формы приличия. Вот почему по одной лишь суровости и чёткости половой морали в Англии можно сделать вывод о низком уровне естественной стыдливости народа, населяющего эту страну.

Не удивительно, а скорее, наоборот, вполне ожидаемо, что два народа, у которых лицемерие развито в наибольшей мере, а жизненные отношения полов достигли высшей степени опосредованности и символичности – англичане и китайцы – создали такую абсцентную литературу и такое абсцентное искусство, которые не создали и никогда не могли бы создать ни итальянцы с их цинизмом, ни французы с их развращенностью. Только в стране чопорности мог уродиться такой гений абсцентного, как Обри Бердслей [30]. Во Франции процветает почти лишь одна фривольность; в Италии и Германии в этой сфере преобладает циничность. Англия же – страна непристойности. Абсцентное – это сознательный, переживаемый как возбуждающий удар по предпосланной чопорности. Конечно, чопорность в определённой мере может проявляться везде. Но если за пределами Англии чопорность обычно ограничивается половым ресентиментом старых дев, то влияние морали гувернанток как образца на всю английскую половую мораль – это уже специфически английская особенность. Месть слоя мужеподобных женщин красоте и полноте жизни нашла недавно крайнее символическое выражение в попытке уничтожить «Венеру» Тициана, предпринятой известной суфражисткой, которая хотела прославить «прекраснейший характер истории» [31]. По английским оценкам, инцидент – предостережение. Всё это стало возможным вследствие того, что под влиянием английского индустриализма уже давно идёт селекционный отбор и выбрасывание в проституцию лиц женского пола с ярко выраженными душевными и телесными вторичными половыми признаками. Благодаря лицемерию женская честь в Англии получила такую уколо- и ударопрочность, которую лучше всех охарактеризовал В. Шоу в произведении «Человек и сверхчеловек», посвящённом английской половой морали. Когда благовоспитанная молодая девушка Энн, Дон-Жуан в женском обличье, закидывает руки на шею своего опекуна Тэннера, он говорит, пристально глядя на нее: «Какая смелость! (Она смеется и гладит его по щеке.) Любопытно: вот вздумай я рассказать об этом, мне бы попросту не поверили, а кто и поверил бы, тут же осудил бы меня за мой рассказ; но если бы вы меня в этом обвинили, то ни одна душа не поверила бы моим запирательствам!» (стр. 128) [32].

В мире нет другой страны, кроме в Англии, где эротическое чувство столь изощрённо маскировалось бы под другие, неэротические отношения, – товарищеские, дружеские, родственные связи разного уровня, под разные формы служебных контактов, отношений учителя и ученика, под невинную игру boy и girl, где оно так умело принимало бы защитный окрас этих отношений, причём не только для внешнего мира, но и для самих участников; где эта маска удерживалась бы дольше и с большей цепкостью, достигая с обеих сторон высших степеней эротической близости, и где в то же время именно этим маскарадом наслаждались бы ещё как плюсом в дополнение к голой материи ощущений. В этой стране даже лучшие кокотки обязаны выглядеть, как фарфоровые ангелочки и куколки, чтобы стать предметом вожделения и получить оплату за свои услуги. Порой трудно удержаться от соблазна всерьёз не стать последователем теорий господина Фрейда, – зная даже, насколько они ложны и абсурдны в отношении человеческой природы in genere [33], – и поверить в его учение о «символических действиях». Знаменитый «флирт» (когда-то Америка была настолько свободна от лицемерия, что к старому английскому феномену привязала скандалон особого наименования [34]), эта наэлектризованность отношений, подающая себя в форме безобидной общительности, есть, однако, всего лишь то, что на более высокоразвитой ступени и в более зрелом возрасте называют чопорностью. Флирт – это утончённый выход из положения, который душа находит, освобождаясь из острых зубов традиционной пуританской половой морали. Потом, в более зрелом возрасте сумма мимолетных приятных ощущений, которые ещё позволяют вкусить так называемый «характер» и меркантильная «серьёзность» жизни, часто превращается в вялый романтизм и блёклую сентиментальность, выдыхаемые из английской народной любовной песни и занимающие у островного народа место немецкой задушевности и романтической страсти. То, как эта половая мораль влияет на драму и искусство актёрской игры, с драгоценной иронией описывает Б. Шоу: «Героине, которую она играет, не разрешается говорить о самой основе отношений между мужчиной и женщиной; вся ее романтическая болтовня о книжной любви, все ее чисто юридические дилеммы – женится или «бросит»? – проходят мимо наших сердец и волнуют лишь наши умы. Чтобы утешиться, зрителю надо только поглядеть на актрису, что мы и делаем, и красота актрисы утоляет наши голодные эмоции. Бывает, мы невежливо ворчим, что игра сей дамы куда менее совершенна, чем ее внешность. Но когда драматургия только с виду занята проблемами секса, а на деле лишена сексуального начала, внешняя красота нужнее, чем сценическое мастерство» [35]. То, в чём английская мораль так строго отказывает образу эстетического мира драмы, данном в художнической установке, втихую забирает себе обратно из действительности дощатой сцены и кулис, тел и ног грубое влечение, которое уже и в театре ожидает не-художническую установку на голое естество.

Но если лицемерие – одновременно порок и этос Англии, то его художническое видение человеком, принадлежащим к островному народу, – это трагедия трагедий. Дело обстоит ещё не так плохо, если ты – ирландец, как Шоу, и рассматриваешь английское лицемерие с дистанции, насколько её позволяет занять принадлежность к ирландскому народу или духовная широта католицизма. Правда, и тогда всё же надо принести какую-то не презренную жертву и встать в позу человека, срывающего все и всяческие маски, – пусть даже в высоком смысле. По такому пути шёл прекрасный и несчастный Байрон. Тот факт, что для этого надо было стать мучеником (сегодня уже нет), наподобие многих великих англичан прошлого, – это заслуга выросшего с того времени лицемерия. Сегодня, получив упрёк в лицемерии, преобразившееся с тех пор лицемерие встречает его новым лицемерием: англичанин наших дней уже не огорчается – он смеётся над Шоу и даже немного ему удивляется, подобно тому, как дамы и господа при дворе Луи XVI, незадолго перед тем, как их головы покатились по грязной мостовой, находили весьма забавным «Contrat social» Руссо [36]. Сегодняшний англичанин смеётся над забавным фантазёром В. Шоу, вздумавшим изображать вещи, которых не существует на свете – и уж тем более в Англии. С другой стороны, лицемерие заставляет всякого, кто имеет высший нравственный и духовный талант, скрывать за безответственной позой потенциально невыносимую для лицемерия правду. В условиях, которые создали склонные к насилию торговцы, мудрость в таких людях, как Шоу или католик Честертон, ещё терпима – как было иногда и с Шекспиром – лишь под защитным шутовским покровом, когда, например, изображают остров Нигде. Но своего высшего пункта трагедия достигает в сердцах тех англичан, которые не могут, подобно Шоу или Честертону, взирать на лицемерие с дистанции, сущность, души, образование которых уже суть само лицемерие и которым, однако, неординарный избыток сознания всё же позволяет видеть чужое и собственное лицемерие. В этой точке находился Оскар Уайльд – зеркало всех английских зеркал, тень всех лицемерных грёз всех теней Gentlemen! Форма жизни О. Уайльда стала противоречием лицемерию свой собственной страны, которое само родилось в лицемерии и только посредством лицемерия подражало образу более высокой морали, – стало быть, противоречием тому лицемерию, что составляло его собственную лишённую сущности сущность. В О. Уайльде стало более зримым моральное ничто. И его жизнь, его страдания, его смерть – смерть в маленьком уголке в Париже, который он, как и король Эдуард, покорил когда-то своей любезностью, ещё станут, наверно, страшным символом судьбы Англии [37].

(…)

Примечания и комментарии

[1] «“Я это сделал”, – говорит моя память. “Я не мог этого сделать”, – говорит моя гордость и остается непреклонной. В конце концов память уступает» [Ницше, 1996, с. 291]. Существует другой перевод этого фрагмента, художественно более яркий и афористический, но менее близкий к оригинальному тексту: «“Это было”, – сказала Память. “Этого не могло быть”, – сказала Гордость. И Память сдалась».

[2] «…Здесь отсутствует фактический состав того, что называют “ложью”».

Ответ на вопрос «Как можно лгать, не зная, что лжёшь?» Шелер даёт, опираясь на своё феноменологически-социологическое исследование о роли ресентимента как душевно-духовного фактора, влияющего на построение моральных систем. В 1915 г. он подготавливает статью «О ресентименте и моральной оценке. Исследование о патологии культуры», увидевшую свет в «Журнале по психопатологии», к публикации в сборнике своих сочинений под названием «О перевороте в ценностях. Трактаты и сочинения» (1915). Частично он переделывает её: меняет название на «Ресентимент в структуре моралей» и дополняет главой I «К феноменологии и социологии ресентимента». В это же время он работает над статьёй «К психологии английского этоса и cant» для журнала «Новый Меркурий. Ежемесячник для духовной жизни». В обеих работах парадокс, зафиксированный Ф. Ницше в феномене «органической лживости», разрешается одинаковым образом; в них описывается один и тот же до-рефлексивный ментальный процесс подмены смысла – различие лишь в том, что в одном случае речь идёт о ценностях, в другом – обо всём (включая, разумеется, и ценности).

«То, что мы называем “фальсификацией ценностных таблиц”, “перетолкованием”, “переоценкой”, – пишет Шелер в “Ресентименте…”, – не сознательная ложь и не ограничивается только сферой суждений. Неверно полагать, будто позитивная ценность сначала постигается чувством как таковая, а затем происходит всего лишь замена оценки “хорошо” на оценку “плохо”. Наряду с сознательной ложью и преднамеренным обманом существует еще и то, что называется “органической лживостью”. В этом случае фальсификация совершается не на сознательном уровне, как бывает при обыкновенной лжи, а на подходе переживаний к сознанию, т. е. в самом процессе формирования ценностного чувства и представлений. С “органической лживостью” мы сталкиваемся там, где люди даже не успевают толком осознать, отвечает ли что-то их “интересам” или установке инстинктивного внимания, как уже в самом процессе воспроизведения в памяти определенного момента действительности ими делается соответствующая подмена. Тому, кто лжив, незачем больше лгать! Если честный человек вынужден прибегать к сознательному обману, то у человека лживого фальсификация происходит путем непроизвольного автоматизма в процессе формирования чувств, представлений, воспоминаний. При этом обычно на поверхности его сознания – само простодушие и чистосердечность. Но точно так же извращен у него и процесс ценностного познания, доходящий, в конечном счете, до полного переворота в ценностях. И когда на то, что было таким образом “сфальсифицировано”, вновь опирается оценочное суждение, последнее оказывается насквозь “истинным”, “правдивым” и “честным”, потому что строго соответствует фактически чувствуемой иллюзорной ценности» [Шелер, 1999, с. 64].

[3] Gentleman (англ.) – джентльмен.

[4] Перевод этого фрагмента приводится по изданию: [Шоу, 1979, с. 42]. Здесь и далее Шелер указывает страницу цитируемого им немецкого перевода произведения Б. Шоу.

[5] «Здесь всё буквально, по словам Гёте, сказанным о Гамлете: “тот, кто действует, всегда бессовестен”».

Афоризм Гёте полностью: «Тот, кто действует, всегда бессовестен, совесть имеет лишь созерцающий». Существуют и другие переводы.

[6] Castle-house (англ.) – дом-крепость, дом-замок.

[7]7 Перевод этого фрагмента приводится по изданию: [Кант, 1966, с. 567].

[8] Kauserie (от фр. Causerie) – беседа, собеседование.

[9] «…в “Дориане Грее”».

«Портрет Дориана Грея» (1890, 1891) – роман О. Уайльда (1854-1900).

[10] «…и комедии “Эрнст”».

Речь идёт о комедии О. Уайльда «Как важно быть серьёзным» (англ. «The Importance of Being Earnest»), 1894-1895. Немецкое название «Эрнст» («Ernst») сохраняет авторский каламбур: это одновременно и имя, и слово «серьёзно».

[11] Бэйн, Александр (1818-1903) – шотландский философ и педагог британской школы эмпиризма. Разрабатывал научную психологию, лингвистику, занимался проблемами логики и моральной философии.

[12] «…Милля…».

Очевидно, имеется в виду Джон Стюарт Милль (1806-1873) – британский философ, социолог, экономист и политический деятель.

[13] «…и Спенсера…».

Имеется в виду Герберт Спенсер (1820-1903) – английский философ и социолог, основатель органической школы в социологии; идеолог либерализма.

[14] У немецкого слова «Borniertheit» есть также значения «тупость», «узколобость».

[15] «Stat pro ratione voluntas» (лат.) – Вместо разумного основания выступает воля.

[16] Перевод этого фрагмента приводится по изданию: [Кант, 1966, с. 566].

[17] Common sense (англ.) – здравый смысл, здравый рассудок; практический смысл.

[18] Макиавелли, Никколо ди Бернардо деи (1469-1527) – итальянский дипломат, писатель, философ и историк эпохи Возрождения. Главный труд – политический трактат «Государь» («Il Principe», 1513). Предтеча современной политической философии и политологии.

[19] Бисмарк-Шёнхаузен, Отто Эдуард Леопольд фон, Герцог цу Лауэнбург (1815-1898) – первый канцлер Германской империи. Осуществил план объединения Германии по т. н. «малогерманскому пути». При выходе в отставку получил ненаследуемый титул герцога Лауэнбургского и чин прусского генерал-полковника в ранге генерал-фельдмаршала.

[20] «Principe» (итал.) – князь, государь. См. примечание 18.

[21] «…С помощью майевтики в духе сократического “воспитания”…».

«Майевтика (μαιευτική se. τέχνη), “повивальное искусство” – засвидетельствованный у Платона (в диалоге “Теэтет”) термин философии Сократа, обозначающий метод его философствования… (…) Смысл майевтики Сократа – в противопоставлении внешнего софистического знания и внутреннего философского, которому научить нельзя, но можно открыть в себе самом. Помощником в этом и является Сократ, ремесло которого не учительство (ибо сам он “ничего не знает”), а нечто вроде повивального искусства, которым занималась его мать Фенарета (“от меня они ничему не могут научиться, просто сами в себе они открывают много прекрасного, если, конечно, имели, и производят его на свет. Повития же этого виновники – бог и я”. – Платон. Теэтет, 150d), отличие лишь в том, что Сократ помогает не рождению ребенка, а рождению мысли, и делает это в диалоге с помощью вопросов и ответов. “Самое же великое в нашем искусстве – то, что мы можем разными способами допытываться, рождает ли мысль юноши ложный призрак или же истинный и полноценный плод” (150Ь-с), так что майевтика – это образное выражение для того, что Аристотель иначе называл “индуктивным методом” Сократа и аналитикой понятий» [Солопова, 2001, с. 475].

[22] Ancien régime (фр.) – старый режим.

[23] Maulhure (нем.). Das Maul (грубо) – рот, пасть, хайло, морда; die Hure (вульг.) –девка, проститутка, шлюха, потаскуха. В узком смысле: проститутка, которая хвастается своими сексуальными достижениями, но на самом деле их сильно преувеличивает или даже выдумывает. В широком смысле: демагог, мифоман, т. е. человек, который стремится привлечь к себе внимание и добиться общественного признания за счёт интригующих заявлений, сообщений, рассказов, выставляющих его в выгодном свете, но имеющих мало общего с действительностью либо вообще ей не соответствующих.

[24] Золя, Эмиль (1840-1902) – французский писатель, публицист и политический деятель. Один из самых значительных представителей реализма второй половины XIX века – вождь и теоретик так называемого натуралистического движения в литературе. Известен прежде всего масштабным 20-томным циклом «Ругон-Маккары», в котором описал все слои французского общества времён Второй империи.

[25] «Вспомним, как резко негативно отозвался о творчестве Золя Оскар Уайльд в своём “Упадке лжи”»

«Золя, верный высокому принципу, в одной его статье о литературе изложенному так: «L’homme de genie n’a jamais d’esprit» («Истинному гению неведомо остроумие» (франц.) – А.М.), – самым решительным образом взялся доказывать, что, не являясь гением, он, во всяком случае, способен наводить редкую скуку. И как замечательно ему это удается! Он не лишен мощи. Случается, как в «Жерминале», его романы несут в себе нечто почти эпическое. Но в общем его творчество с начала и до конца неприемлемо, и не по причинам морали, а по причинам искусства. С этической стороны у Золя все, как и должно быть. Автор совершенно правдив и описывает все так, как случается на самом деле. Чего еще может желать самый строгий моралист? Мы вовсе не разделяем того нравственного гнева, который теперь многие испытывают по отношению к Золя. Это всего-навсего гнев Тартюфа, которого разоблачили. Но если судить о «Западне», «Нана», «Накипи» по критериям искусства, что можно сказать в пользу их творца? Ничего. Рескин, касаясь персонажей романов Джордж Элиот, однажды сказал, что они напоминают кучу мусора, выметенного из омнибуса, но персонажи Золя еще хуже. У них скучные пороки и еще более скучные добродетели. Хроника их жизни лишена какого бы то ни было интереса. Кому какое дело до происходящего с ними? От литературы мы ждем благородства, очарования, красоты и силы воображения. Нас совсем не привлекает перспектива испытать содрогание и отвращение, слушая рассказ о деяниях низменного толка» [Уайльд].

«Verfall der Lüge» (оригинальное название: «The Decay of Lying – An Observation») – в русском переводе «Упадок лжи», «Упадок искусства лжи» – эссе О. Уайльда, написанное в форме сократического диалога (1989-1891).

[26] «Здесь было бы достаточно простого указания пальцем на “декорум” …».

Декорум (от лат. decorum – правый, правильный) – здесь: призыв соблюдать приличия. Принцип классической риторики, поэзии и теории театра, касающийся соответствия стиля и темы театрального представления. В расширительном смысле применяется также в случаях нарушений установленных пределов уместного социального поведения в публичной сфере.

[27] «…Мы знаем этот самим лицемерием порождённый аргумент англо-протестантского ресентимента…».

Ресентимент (фр. ressentiment) – «…в узком смысле, термин, введенный Ницше в «Генеалогии морали» (1887) и переосмысленный Шелером в работе «Рессентимент в структуре моралей» (1912) и др., обозначающий динамический комплекс отрицательных эмоций, переживаний (злости, зависти, ненависти и т.п.), возникающий из-за слабости и бессилия в результате вытеснения естественно-реактивных аффектов негативного свойства (импульсов мести, гнева, негодования и т.п.) и в конечном счете ведущий к переоценке ценностей или перевороту в ценностях. Под «вытеснением» имеется в виду такой психический компенсаторный процесс, в котором негативные аффекты, сохраняя свою энергию, направляются на что-то другое либо трансформируются в квазипозитивные аффекты, причем этот защитный механизм психики остается неосознанным самим переживающим, так что он «с чистой совестью» отрицает сам факт наличия у себя негативных аффектов. Классический пример такого вытеснения описан в басне «Лиса и виноград». Однако ресентимент в строгом смысле формируется тогда, когда не только отрицается ценность оказавшегося недоступным объекта желаний («виноград зелен»), но и утверждается ценностное превосходство иного либо противоположного ему по значимости объекта или класса объектов, а в предельном случае – приоритет низших ценностей над высшими. Согласно Ницше и Шелеру, социальные условия, благоприятные для возникновения ресентимента в узком смысле, – это отношения угнетенности, зависимости, подчиненности господству, когда они внутренне не принимаются и от них хотели бы, но не могут реально освободиться, не смея даже показать свое недовольство. Поскольку негативные аффекты не получают выхода и разрядки не происходит, они обращаются вовнутрь. Эмоциональное напряжение между влечением к благу и бессилием или невозможностью его получить становится невыносимым, и ресентимент оказывается тем иллюзорно-спасительным средством, которое это напряжение снимает, избавляя от душевых мук, которые могут переходить даже в физическую боль. Происходит это путем того, что ненависть превращается в свою противоположность – в особого рода «любовь» к объектам, олицетворяющим низшую (часто зеркально-перевернутую) ценность, к объектам, вызывавшим вначале естественное отвращение и антипатию. По образному выражению Шелера, ресентимент – это «яд, отравляющий душу», ибо он нарушает естественное чувствование ценностей, или «ценностное чувство». Понятие ресентимента оказалось в центре философско-религиозной полемики Шелера с Ницше…» [Малинкин, 2021, с. 373]. См. также комментарий 12.

Специфику «англо-протестантского ресентимента» Шелер объяснял особенно сильным влиянием кальвинизма на протестантские конфессии Англии.

[28] Partie honteuse (фр.) – позорная часть.

[29] Ceteris paribus (лат.) – при прочих равных условиях.

[30] Бердслей (Бёрдсли, Бирдсли), Обри Винсент (1872-1898) – английский художник-график, иллюстратор, декоратор, поэт, один из виднейших представителей английского эстетизма и модерна 1890-х годов.

[31] «…В повреждении известной суфражисткой “Венеры” Тициана».

Шелер имел в виду случай, который произошёл 10 марта 1914 в Лондонской национальной галерее. Тогда суфражистка Мэри Ричардсон предприняла попытку – удавшуюся лишь частично – изрубить мясной тяпкой картину Диего Веласкеса «Венера с зеркалом». Свой поступок в 1914 г. она объяснила так: «Я хотела уничтожить портрет самой прекрасной женщины в мифологии в знак протеста против правительства, которое уничтожает миссис Панкхерст – самого прекрасного деятеля в современной истории». Но подлинные мотивы были сложней, во всяком случае, часть их она точно скрыла. «…В 1961 году, в интервью Би-би-си Ричардсон расскажет, что выбрала для атаки “Венеру с зеркалом”, поскольку считала, что она дает повод для объективации женщин, и видела, как “мужчины пожирают это полотно глазами”» [Кокшарова, 2021].

[32] Перевод этого фрагмента приводится по изданию: [Шоу, 1979, с. 49]

[33] In genere (итал.) – в общем, вообще.

[34] «Знаменитый “флирт” (когда-то Америка была настолько свободна от лицемерия, что к старому английскому феномену привязала скандалон особого наименования)…».

Вероятно, Шелер был уверен в американском происхождении слова «флирт», хотя его этимология не вполне ясна и однозначна (оснований считать его галлицизмом в английском и других языках примерно столько же, сколько оснований считать его англицизмом во французском и других языках).

Скандалон (греч. skandalon) – здесь: соблазн.

[35] Перевод этого фрагмента приводится по изданию: [Шоу, 1979, с. 6].

[36] «…Подобно тому, как дамы и господа при дворе Луи XVI, незадолго перед тем, как их головы покатились по грязной мостовой, находили весьма забавным «Contrat social» Руссо»

Луи XVI – Людовик XVI, Луи-Огюст (1754-1793) – король Франции.

«Contrat social» (фр.) – общественный договор. Имеется в виду главное социально-политическое произведение Ж.Ж. Руссо «Об общественном договоре, или принципы политического права» (1762).

[37] «…И его жизнь, его страдания, его смерть – смерть в маленьком уголке в Париже, который он, как и король Эдуард, покорил когда-то своей любезностью, ещё станут, наверно, страшным символом судьбы Англии».

О. Уайльд скончался в Париже в гостинице «Эльзас» от энцефалитного менингита, вызванного ушной инфекцией (причиной заражения стала хроническая болезнь правого уха, которую он «заработал», отбывая тюремный срок за гомосексуальную связь: там он упал и сильно повредил барабанную перепонку). За несколько дней до этого он потерял дар речи и мог общаться исключительно жестами. Смерть была мучительной из-за сильных болей. Агония наступила 30 ноября 1900 г. в 05-30 утра и не прекращалась до момента смерти в 13-50.

Очевидно, Шелер имел в виду удачный дипломатический визит короля Англии Эдуарда VII в 1903 г.

Оскар Уайльд неоднократно посещал Париж, где у него сложился круг знакомств.

ЛИТЕРАТУРА

Кант И. (1966) Характер народа / Соч. в 6 т. Т.6. – М.: Мысль. С. 562-573.

Кокшарова, Саша. (2021) «Убийца Мэри»: британская суфражистка боролась за права женщин, 9 раз голодала в тюрьме, изрубила картину Веласкеса и стала фашисткой / Esquire. 10.03.2021 URL: (https://esquire.ru/hero/247463-ubiyca-meri-britanskaya-sufrazhistka-borolas-za-prava-zhenshchin-9-raz-golodala-v-tyurme-izrubila-kartinu-velaskesa-i-stala-fashistkoy) (дата обращения: 20.04.2022).

Малинкин А.Н. (2021) Рессентимент / Summa culturologiae. Энциклопедия: в 4 т. Том 3. Репринтное воспроизведение текста издания 2007 г. / Главный редактор и автор проекта С.Я. Левит. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив. – 622 с.

Ницше Ф. (1996) По ту сторону добра и зла. Прелюдии к философии будущего. – Пер. Н. Полилова / Ницше Ф. Сочинения в 2 т. Т. 2. / Сост., ред. и авт. примеч. К.А. Свасьяна; Пер. с нем. – М.: Мысль. – 829 с.

Солопова M.А. (2001) Майевтика / Новая философская энциклопедия в 4 томах / Под ред. В.С. Стёпина. Т. 2. – М.: Мысль. С. 475.

Уайльд, Оскар. Упадок искусства лжи. URL: (https://royallib.com/book/uayld_oskar/upadok_iskusstva_lgi.html) (дата обращения: 20.04.2022).

Шелер М. (1999) Ресентимент в структуре моралей. / Пер. с нем. А.Н. Малинкин. – СПб.: «Наука», «Университетская книга». – 231 с.

Шоу Б. (1979) Человек и сверхчеловек. Комедия с философией. – Пер. Е.Д. Калашниковой. / Бернард Шоу. Пьесы. – М.

Александр Николаевич Малинкин (lo_zio@bk.ru) Институт социологии ФНИСЦ РАН, Москва, Россия Изображения предоставил автор https://cameralabs.org/

Кто наследник Российского престола?

__________________