Коллекционеры Игорь Качурин, Яков Зак, Илья Зильберштейн и Александр Мясников, Феликс Вишневский и Валерий Дудаков, сценарист Эмиль Брагинский, Осип Бескин, Никита Хрущёв, Валентин Фалин, Игорь Грабарь и другие в воспоминаниях Игоря Светлова.

Игорь Евгеньевич Светлов — доктор искусствоведения (1990), профессор (1994), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2013), почётный член Российской академии художеств (2012), заслуженный деятель культуры Польши (1981), ведущий научный сотрудник НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, профессор МГАХИ им. В.И. Сурикова, руководитель межинститутской научной группы «Европейский символизм и модерн».

Обычно пишем вступление к материалу очень легко: впечатление от встречи помогает собраться и, уже закончив беседу, продолжить и зафиксировать обобщение. Сейчас немного сложнее: Игорь Евгеньевич Светлов (И.С.) — научный руководитель Михаила Тренихина (М.Т.), вместе с которым мы в гостях и беседуем за чаем. Но разговаривая с учителем не удаётся забыть его статус. Конечно, прошло время и у Игоря Евгеньевича полно своих проблем. Может быть он чем-то поделится? Вдруг у него проблемы на службе? Так бывает, что специалисты в возрасте становятся лишними и т.д. А может он нам и не расскажет. А может и расскажет, а мы опустим это, лишив беседу плавных переходов.

Напомним, что Игорь Евгеньевич Светлов с 1958 по 1961 годы был первым Главным хранителем и фактически одним из основных создателей Государственного музея А.С. Пушкина. Общался и с известными художниками, с искусствоведами и коллекционерами. А для многих (и заслуженно) Игорь Евгеньевич — человек-эпоха.

Алексей Сидельников

Игорь Евгеньевич Светлов

А.С.: Игорь Евгеньевич, Вы — заслуженный деятель культуры Польши. Как Вы ей заинтересовались?

И.С.: Я был заинтересован не только Польшей, у меня стран, которыми я занимаюсь, целый ряд. Я и Венгрией занимался, большей чем Польшей, защищал диссертацию по искусству в Венгрии, дело тут не в Польше. Я занимался Восточной Европой, выступал по болгарской живописи восьмидесятых годов XX века, когда подъём у них начался.

Игорь Евгеньевич Светлов

А.С.: Маленький мальчик, в жизни какие-то проблемы, почему именно искусствоведение Вас увлекло? Это какой-то момент расчёта или жизнь сложилась, что другого варианта не было?

И.С.: Другого варианта не было, это вы правильно говорите, лучше быть искусствоведом, чем доносчиком. Меня с самого раннего детства интересовала история международных отношений, интересовало это, как, например, Бисмарк действовал. К двенадцати годам, я всю русскую литературу по европейским проблемам XIX века прочитал. Более того, я встречался с профессором Иерусалимским, который был знатоком Германии, и я ему задавал вопросы. Была возможность такая, я задавал. Увлечение сопровождалось шахматами, это игровое может не имеет значения, но я так балансировал.

А.С.: А кто был любимым шахматистом?

И.С.: Никто не был. Эмиль Брагинский [1921—1998, советский и российский прозаик, драматург и сценарист — прим. ред.], приходил в гости тогда. Он мне диктовал из соседней комнаты ходы. Начали с того, что он мне оставлял ферзя, как вору, потом туру (ладью). Потом офицера (слона). Потом дошли до того, что он мне давал пару пешек как фору. Ходил в шахматную школу Дворца Пионеров – лучшая на тот момент. Играл с мастерами в ничью.

На первом месте была история международных отношений, я был готов ради некоторых книг куда угодно ехать. Меня и брата брали на открытие памятника в Вязьме генералу Ефремову. У меня это рождало определённый интерес. К девятому классу, я решил что пойду на историю международных отношений, МГИМО проще говоря. Нам организовали встречу со студентами МГИМО. Они сказали: «У нас все доносят друг на друга». Я так не захотел. В десятом классе произошёл разрыв с отчимом [скульптор Евгений Викторович Вучетич — прим. ред.] и нам попросту негде было жить, хотя мать была известным в Москве человеком, она занималась подготовкой Дворца Советов [Сарра Самуиловна Валериус — прим. ред.]. Со всего Союза свозили мозаики, ткани и пр. Я тогда подумал: «Что делать, пойду попробую в университет на искусствоведение». Тогда был высокий отбор. Я получил 24 из 25 баллов. Искусством я заинтересовался на втором курсе МГУ.

А.С.: Выставка в Манеже, на которую приезжал Хрущёв, они как-то говорили, освещали как-либо?

И.С.: Значит был невероятный период подготовки выставки, он занял 10-12 дней, это будет своего рода апофеоз всего. Реабилитация людей 1920-1930-х годов. Я там играл «двадцать пятую роль», но, тем не менее, играл. Помогал там расставлять и подбирать скульптуру, поскольку я тогда ей недавно начал заниматься, писал статьи. Я ездил к Лазареву и Алпатову [советские искусствоведы Виктор Никитич Лазарев (1897–1976) и Михаил Владимирович Алпатов (1902—1986) — прим. ред.].

А.С.: Это выставка отдельная искусствоведческая?

И.С.: На выставке художественной была выставка искусствоведческих книг и статей, специально было выделено помещение в Манеже. Я видел атмосферу невероятного подъёма. Многие люди занимались этой выставкой. Я, например, приходил к театральным декораторам. И все считали, что делают главное дело жизни. А после того, как Хрущёв пришёл, это было срежиссировано, выставку везде по радио и телевидению заклеймили, как позорное явление.

А.С.: Говорили, что после отставки Хрущёва, он общался с этими художниками и принёс извинения за свои слова, было такое?

И.С.: Нет, чушь. Два года он ещё управлял до отставки.

Приходил Андрей Васнецов [Андрей Владимирович Васнецов (1924–2009), народный художник СССР — прим.ред.]. Позвонила газета Правда и они попросили написать статью про молодых художников. «Молодые художники служат народу» — не власти, не СССР, а именно народу. Выставка в мире получила больший отклик, нежели чем в Москве.

От Манежа до Бульдозера: вехи становления неофициального искусства в СССР

А.С.: Если бы не разогнали бульдозерную выставку, её авторы не были такими популярными, Вы согласны?

И.С.: Да, я с этим соглашусь. Там были талантливые люди, например, Олег Новозонов [советский художник-иллюстратор — прим. ред.]. Но там же были и слабые художники.

А.С.: Салонный художник, это в большей степени отрицательное значение?

И.С.: Да, в наше время это было так, хотя сейчас пытаются разобраться в этом. Это пошло ещё с антибуржуазной идеи. Но если вспомнить историю искусств — не все художники носили такой отрицательный подтекст, например, Густав Моро, был салонным художником.

А.С.: Вообще художественные группы выигрывают от того, что их начинают «прессовать»?

И.С.: Вы знаете борьба обостряла, но смешиваются много разных факторов. Подъёма сейчас нету. Где-то это помогало в шестидесятые годы. Но то что ты всё время должен искать формы противостояния, чтобы твои работы взяли на выставку, чтобы она была антидогматичной, антисоциалистической. Она должна была задавать масштаб. Прозевали мы момент когда можно подначить систему. Например, Александр Дейнека, писал в 1930-е годы картины про колхоз, а в 1960-е годы стремился стать президентом Академии художеств, но ему не удалось. Пытался вписаться в «суровый стиль», а не вышло, получилось грубо.

Игорь Евгеньевич Светлов

М.Т.: Что за человек был Бескин? Как он ударил по обществу художников.

И.С.: Это были мысли не первого сорта. Конечно, когда он написал книгу «Формализм в живописи», ставшую пятном на его фигуре – одна сторона. Был на мелких делах, занимался редактированием. Потом он реабилитировался. Он был хорошим оратором и критиком.

М.Т.: Третьяковская галерея организовывала выставку Грабаря к его 150-летию. Что можете о нём сказать?

И.С.: Знаете, этот вопрос, сугубо личный. Игорь Эммануилович Грабарь для меня предстаёт в разных измерениях. Во-первых, начнём с искусства, мне оно нравится. В начале века он был видным человеком. Другой вопрос, когда он стал удобной фигурой для партийной верхушки. Поэтому чуть что — дадут денег то из Третьяковки, то из Академии художеств. Если нужно, картину сначала объявить великой, а потом где-то продать, а вывесить вместо неё копию. Это тоже было, в 1930-е. Ещё война шла, в 1944 году был создан Институт искусствознания. Я когда туда пришёл, там была моральная атмосфера, которую я называю «атмосфера государственного холодильника». Каждый сам за себя. И мне кажется, что это пошло от Грабаря. Никого не интересует, что с тобой и как. Для кого-то Грабарь величина. Но звали его «Угорь Обмануилович ГрОбарь» в советское время. Но и писал талантливо.

Игоря Эммануиловича Грабаря звали «Угорь Обмануилович ГрОбарь»

М.Т.: Но и у Вас с творчеством Грабаря есть своя история.

И.С.: Моя история с ним связана косвенно, благодаря его статье. В ноябре 1957 года Грабарь написал статью об импрессионизме. Никто не приглашал академика в «Правду», там, как и в других официозных газетах, импрессионизм воспринимали как безыдейное буржуазное течение, какие бы яркие индивидуальности к нему ни принадлежали. Статью Грабаря напечатали в «Литературной газете», которую в ту пору читала гуманитарная интеллигенция. Смысл статьи Грабаря, как тогда ее многие оценили, состоял в восприятии импрессионизма как одного из способов поэтического видения мира. Грабарь писал увлечённо, но продуманно и осторожно. Среди молодёжи, особенно студенчества, его статья вызвала совершенно исключительный резонанс. Как староста Научно-студенческого общества при кафедре истории искусств я предложил организовать обсуждение публикации в этом кругу. Первым, с кем я поделился этим замыслом, был Алексей Александрович Фёдоров-Давыдов [(1900—1969), советский искусствовед — прим. ред.]. Он сразу же почувствовал, чем чревато подобное предприятие. Более того, быстро понял, как без особых трений сорвать предполагаемую дискуссию. Точно в то же время, когда она намечалась, он повёл весь наш курс и некоторых ребят с младших курсов на необычную выставку бельгийского изобразительного искусства. Я об этом ничего не знал, потому что не пошёл на лекции, готовясь к вечерней акции. Ведь заведующий кафедрой прямо не запретил планируемое мною студенческое собрание. Я заранее связался со студентами из ВГИКа и театральных вузов, факультета журналистики МГУ, а также несколькими самостоятельно мыслящими историками. Часам к пяти вечера к нашему зданию на улице Герцена пришло человек 50-60 молодых людей. Никаких официальных приглашений у них не было. Но об отступлении не могло быть и речи. Как у нас часто водится, их пытались не пустить, но возбужденная толпа преодолела сопротивление охраны. Моя мать всегда говорила: «Если у тебя сложная ситуация, иди ва-банк, прямо обращайся к тому, кто тебе не сочувствует». Я так и сделал — пригласил участвовать в обсуждении нашего парторга Юрия Константиновича Золотова [(1923—1996), советский и российский искусствовед — прим. ред.]. Пусть видит – собралось не тайное общество, не любители бить стекла, а участники дискуссии по актуальным творческим вопросам. Часа через два, когда закончилась первая часть обсуждения, я подошёл к нему и спросил: «Юрий Константинович, как вам кажется этот разговор?». «Ну, что, уже к этому моменту многие договорились о полной независимости искусства от политики» — заметил он. Действительно, первоначальные рассуждения об импрессионизме и более современных направлениях постепенно всё чаще перемежались политическими призывами. Что касается искусства, то, по убеждению аудитории, оно должно быть абсолютно свободным в своей стилистике и художественной концепции. Запомнилось несколько интересных выступлений, касающихся творческих процессов ХХ века, но также чаще звучали требования освободиться от диктата партии в области культуры. Было уже около одиннадцати вечера, когда группа студентов решила идти на Красную площадь с этими заявлениями. Отчётливо понимая, что все они попадут под пулемёт (а была зима, снежно и я очень живо эту картину представил), я с трудом убедил собравшихся составить и в ближайшие дни передать наши требования в ЦК и Министерство культуры, внятно объяснив, что вопрос о свободе искусства не решается ночью на Красной площади.

А.С.: Представляли себя, как Светлов, серьёзный человек, что вы чувствовали?

И.С.: То что я серьёзный человек — почувствовал ещё в 1960-е годы. Это я готов принять. Но серьёзный в том смысле, что готов вдумываться и отстаивать свою позицию. Но самовосхвалений за этим я не имею ввиду. Что знаю, что меня интересует — про то говорю, то оцениваю.

А.С.: Много ли людей вы можете назвать своими учениками, я не имею ввиду в прямом смысле, а в смысле по методологии, подходу и т.д.?

И.С.: Я вам скажу так, есть люди, которые не мечтают иметь последователей и их большинство. Но я хотел бы чтобы так было, равноправных коллег у меня предостаточно, а учеников нету. Есть те, на кого я повлиял. Группа «Символизм и модерн» — тут я чувствую, что взаимодействую, влияю, да и сам у кого-то учусь. Это похоже на какую-то полезную «вибрацию». Если ты чей-то ученик (а сейчас можно говорить «я — ученик такого-то»), то вопрос, а что ты сам привнёс? Вопрос сложный.

А.С.: В советское время удавались ли общаться с частными коллекционерами?

И.С.: У меня был «всплеск» такого общения в связи с работой в музее Пушкина [ГМП — прим. ред.]. Считалось, что крупным коллекционерами не может быть сотня людей. Но у меня масса коллекционеров была в блокноте записана, они были разного масштаба. Кто что собирал — люстры, графику, разные вещи. Это был полузакрытый круг. Они не очень допускали к себе. Уже в позднесоветские годы Валерий Дудаков был председателем общества коллекционеров. Я когда с ним познакомился, он показывал свою коллекцию подробно, развеска с пола до потолка.

Благодаря музею Пушкина я вышел и на большой круг художников (на который не очень собирался выходить), и на коллекционерство. Редкие случаи, когда организовывались выставки из частных собраний. Русский пейзаж, например. Но редко и как акции для немногих, такие рафинированные встречи. И Фёдоров-Давыдов, о котором я говорил выше, он от студентов требовал: «Вы занимаетесь такой-то темой, а Вы на выставке частных коллекционеров были? Нет? Всё, два!». Значит Вы как исследователь — ноль.

М.Т.: Что в 1960-е собирали коллекционеры? Это больше живопись или что-то из вспомогательных исторических дисциплин?

И.С.: В шестидесятые жили бедно. Что молодёжь бедно жила, это нормально. Она всегда бедно живёт. Но я помню, у меня пятака на метро не было порой. Никто роскошеством не занимался. Почему я об этом говорю? Потому что подыгрывали какой-нибудь газете «Труд» что-то вроде: «В то время, пока люди еле-еле сводят концы с концами, находится коллекционер, которому деньги некуда девать и он, например, собирает картины». Вот такой-то и такой-то. В массовом ощущении было так, что это люди зажравшиеся и зарвавшиеся. Но настоящий коллекционер не будет обращать внимание на то, чтобы кто-то аплодировал. Ты выбрал то, что тебе интересно и ты это делаешь, формируешь коллекцию. И пусть приходят и интересуются из разных организаций. А ты продолжаешь. Это выбор. Мне в этом отношении повезло с музеем Пушкина. И одно из первых знакомств было с Феликсом Евгеньевичем Вишневским (1903—1978). Незабвенным совершенно. Это был абсолютный аскет. Он два бутерброда с колбасой за день съедал и этого было ему достаточно. Был он во френче двадцатых годов в шестидесятые. Вытянутое лицо. Трижды он то сидел, то на лесопилке. Меня с ним познакомил Александр Зиновьевич Крейн (1920—2000), основатель и первый директор Государственного музея А.С. Пушкина (1958—1983). Я пришёл с самого начала работы музея, через два месяца. И вот Вишневский был романтик. Он мог с тобой на какие угодно темы разговаривать, но его мысли были вокруг коллекционирования: куда поехать, что посмотреть какую проверить вещь. Ему уже к семидесяти, наверное, было. И такое подвижническое начало. «Надо ехать в Тамбов!». И он поехал туда и там нашёл альбом уездной барышни Бакуниной — первая любовь Пушкина. Там её карандашный набросок.

Но, естественно, кроме знаний была нужна интуиция, чутьё. Глядя на Феликса Евгеньевича, трудно сразу было открыть в нем человека одержимого искусством, проникнутого зовом искательства. Он всё время находил новые географические и человеческие пункты своего и музейного коллекционирования. Не боялся высказывать нам свои предположения о местонахождении картин, акварелей, миниатюр, творений известных и пока неизвестных художников. К вопросу авторства он относился трепетно. Не мог смириться с тем, что иногда не удаётся это уточнить. Жизнь художественных произведений для него всё время продолжалась. Великий нюх у него был! Шаг за шагом он создал Музей Тропинина и крепостных художников. Так назвал специально. Чтобы открыть музей — надо было пройти все круги. Он нашёл человека, который завещал ему весь этот дом. Четверть коллекции по русскому искусству XVIII — середины XIX веков — его. Он стал директором там и мне всё показывал. И приходили многие. Например, член коллегии МИДа СССР Валентин Михайлович Фалин (1926—2018), впоследствии ставший нашим послом в ФРГ. Он приходил советоваться с Вишневским по коллекционным делам. И тут контраст. Элегантно одетый, изящный и сдержанный в манерах Фалин, оторваться нельзя, как изысканно выглядел, а Вишневский в этом сером затёртом френче. Но готов был советовать. И говорил: «Вы не виноваты, что живёте в такое время, что не учат Вас стилям, что Вы не знаете цитаты Мольера XVIII века, Вы много не знаете». Приглашал к себе, клуб ДК Москва, Лосиный остров. И объяснял. Рассказывал так увлекательно, всегда используя зрительные демонстрации, что мы испытывали постоянное ощущение счастья. Он собирал нас у себя дома и на примере собственной коллекции вёл рассказ о стилях мебели и бронзы, своеобразии пейзажа конца XVIII — начала XIX века. В другой раз он доставал веера, бисерные вышивки, табакерки — русские, французские, немецкие. Через какое-то время мы стали отличать бронзу парижской фирмы от работы русских мастеров, вдумчиво сравнивать различные школы миниатюрного письма и т.д. Вишневский воспринимал всё, что отвлекает от искусства, собирательства, приближения к живописи, как досадную помеху. Даже когда все параметры той или иной картины определялись и гипотезы в основном подтверждались, он настойчиво искал упоминание о ней в печатных изданиях, пытался восстановить историческую принадлежность вещи. Порой в открытии авторства полотна или миниатюрного портрета Вишневский, как нам казалось, проявлял излишний романтизм, но большинство его атрибуций оказались верными.

Вишневский воспринимал всё, что отвлекает от искусства, собирательства, приближения к живописи, как досадную помеху.

Как тогда говорили, «при царе» он был сыном известного в предреволюционные годы владельца бронзолитейной фирмы «Вишневский и сын». Солидная фирма имела в Москве авторитет и заказы. Я видел её печатную рекламу. После революции, как рассказывал Вишневский-младший, многие особо ценные изделия были зарыты в земле. Три раза он терял. Три раза все вещи канули. Третий раз, лесоповал — заново начал собирать. И ему вменяют тут. Было т.н. вымороченное имущество [в гражданском праве имущество, которое осталось после умершего лица и на которое никто не претендует или не может претендовать ни по завещанию, ни по праву наследования — прим. ред.]: посадили человека, а имущество его отняли и перевели в специальный разряд. И в нескольких случаях (мне это известно пунктирно) — всё равно либо выбросят, либо сожгут, либо непонятно кому отдадут — «лучше я возьму». За небольшие деньги это получал. Одно время в печати его шпыняли. Посадили директора комиссионного магазина на Арбате. А ему процент по лучшим вещам платил кто? Вишневский. Это было опубликовано в центральной печати. Как-то меня спросили: «А сколько вещей принёс Вишневский? Раза в три меньше, чем Вы!». Но он собирал и свою коллекцию, а Музею Пушкина помогал, я тогда не собирал ничего и работал прицельно для музея. Но его роль колоссальна. Иногда он мне звонил: «Немедленно идите на Арбат! Там пока стоит и я просил, чтобы до двух часов вазу с изображением Царскосельского лицея». Попробуйте выйти в Москву и найти такую вазу! Может и за полгода не найдёте. Этот комиссионный магазин на Арбате был таким «пульсирующим» моментом! Например, Феликс Евгеньевич там сумел увидеть в загрязненном графическом листе, выставленном во втором ряду, дипломную работу выдающегося русского скульптора ХVIII века Федота Шубина! Это национальный раритет! Надо знать много. Я писал об этом мастере курсовую работу в МГУ, проводил какие-то сопоставления с французской школой скульптурного портрета. Но знать реальную художественную фактуру произведений разных эпох это, как говорится, совсем другое дело. Так вот эта ваза, надо купить до двух часов, потом не сможешь и не найдёшь. Набрал как-то у всех денег и купили.

Вишневский сумел увидеть в загрязнённом графическом листе, выставленном во втором ряду, дипломную работу выдающегося русского скульптора ХVIII века Федота Шубина!

М.Т.: А на закупки ничего не выделялось?

И.С.: Выделялось. Но нужно собрать закупочную комиссию, это я делал много раз. Но это долго. Пока они оценят. А у тебя остаётся два часа на приобретение вещи! Про Вишневского я могу рассказывать долго. Но были и другие персоны. Я познакомился с Ильёй Самойловичем Зельберштейном (1905—1988). Это был человек холодный и рациональный, со своими взглядами. На его коллекцию всё время ссылались и показывали. Стал тогда стал известен общественно благодаря рисункам декабриста Бестужева. Это стало известным и его приветствовали очень. Я пришёл к нему на Лесную и посмотрел эти вещи. Их потом выставляли. Он помог реально. Приобрели экземпляры литографированной панорамы Невского проспекта работы В. Садовникова. Сорок листов документировали мельчайшие подробности городского быта: экипажи, гуляющие по проспекту пары, несущие свой товар купцы, садовники, поливающие газоны вблизи театральных зданий. Многие и многие петербургские постройки, связанные с жизнью Пушкина: дом, в котором отмечались лицейские годовщины; кафе Вольфа-Беранже, откуда поэт отправился на дуэль с Дантесом. Сам Пушкин на фоне книжного магазина. Обе приобретенные нами серии с изображением Невского проспекта были чёрно-белыми. А как найти вариант в авторской раскраске Садовникова? Как раз помог известный Илья Самойлович. По его совету к нам обратилась пожилая дама и предложила приобрести ящик из карельской берёзы, в котором по принципу шарманки была смонтирована панорама. Но цена была за панораму, конечно… Зильберштейн этим всегда отличался. 12.000 рублей для той поры — это была грандиозная цифра! Я как главный хранитель 100 рублей, директор — 300-400 рублей. Но мы без разговоров смогли купить шедевр. У той же подосланной Зильберштейном дамы мы приобрели совершенно фантастическую вещь, получить которую тайно мечтали, но со временем перестали надеяться, — знаменитый лист Александра Бенуа из иллюстраций к «Медному всаднику» — убегающая фигура Евгения и несущаяся за ним конная статуя.

Встретился я и с лечащим врачом Сталина — Мясниковым [Александр Леонидович Мясников, 1899—1965 — прим. ред.]. Он был коллекционером высокого ранга. Дело врачей, кажется, его не коснулось. Он собирал Петрова-Водкина. И узнавал, что в Париже на каком-то аукционе есть ранний Петров-Водкин. А он его хочет в коллекции иметь. И он либо сам выезжал — это была феноменальная редкость (кроме двух десятков людей), или кого-то подсылал. И покупал. Он коллекционировал с помощью искусствоведов, с консультантами.

Бывало и так, что сам коллекционер не мог предложить что-то для нас интересное, но «наводил»: у такого-то есть что-то. Можно много рассказывать. Был такой Качурин (Игорь Васильевич Качурин, 1921-1987), он собирал рисунки. Большой удачей для нас стало знакомство с его другом, собирателем гравюр, связанных преимущественно с пушкинской темой, Яковом Григорьевичем Заком (1905–1971). У него были и раритеты, и вплоть до марок с изображениями памятников Пушкину, не гнушался массовой графики. Но найти изъян в коллекции было сложно. Мы стремились увеличить наше гравюрное собрание. Конечно, тягаться с Заком было не по силам, но важны были энергия и последовательность. Зак знал все коллекции гравюр в Москве. Зак знал, на каком балу какая дама уронила платок и Пушкин его поднял. Вот она изображена. Феноменально знал невероятные подробности. Правда, тот изобразительный комплекс, на который вывел меня знаменитый иллюстратор пушкинского «Онегина» Николай Васильевич Кузьмин (1890—1987), нельзя было назвать коллекцией. Передо мной было огромное количество папок с массой никак не сортированных гравюр и литографий — портреты царей, придворных, деятелей культуры, сельские пейзажи, виды городов. Нужно было провести тщательную селекцию, выявить то, что относится к пушкинскому времени и так или иначе связано с жизнью поэта. На первых порах я пытался делать это сам, используя обретённую у Зака выучку и ясно представляя, что уже находится в фондах музея. Из раза в раз приходя вечером, до глубокой ночи я обозревал папку за папкой, отбирая из этого бесконечного множества то, что, способно обогатить наше собрание. В один из таких просмотров мне попался гравюрный портрет одесской приятельницы и возлюбленной Пушкина Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой. К этому моменту было известно только три экземпляра гравюры — в Библиотеке имени Ленина и два в Ленинграде. Никто из этих хранилищ нам, естественно, их отдавать не собирался. И вот в папке лежит несколько экземпляров этого портрета. Я увидел, Зак был со мной и тоже увидел. И обомлел. По музейному закону я должен был взять три экземпляра [для смены листов в экспозиции, предохраняющих их от выгорания на свету — прим. ред.]. Но я взял два в музей и один отдал ему в коллекцию, потому что Зак очень много помогал. У него отлегло, он годами не мог найти Елизавету Ксаверьевну. Страсть! Испепеляющая страсть!

Был и эпизод, который я описывал в книге моих меморий. Этот случай был раннее опубликован в статье с названием «В шкуре вора».

А.С.: А мы дадим эту главу у нас!

Цена первой пушкинской публикации

Хотя я был главным хранителем музея и фактически заведующим фондами, собирательство книг вел специальный отдел, возглавляемый Марией Ивановной Костровой. Похоже, просто собирали редкие книги ХVIII — начала ХIХ века, преимущественно иностранные. Что-то из них Пушкин читал или мог читать. При этом, в отношении изданий самого поэта были заметные лакуны. И чтобы их восполнить, порой приходилось брать на себя достаточно рискованные предприятия. Во время командировки в Ярославль, вместе с двумя крупными собирателями — Яковом Григорьевичем Заком — знатоком пушкинской гравюры и Игорем Васильевичем Качуриным, коллекционировавшим прежде всего рисунки, мы обнаружили в фондах областного художественного музея скатанные в трубки портреты представителей дворянских фамилий. По предварительным данным, эти изображения соприкасались с несколькими лицами из окружения Пушкина. К сожалению, этот просмотр ничем не кончился: местные музейщики встретили московских визитёров холодно и насторожено. Тогда возникла мысль поехать в Рыбинск, где было большое книгохранилище. В конце пятидесятых годов этот странный по своей конфигурации, без каких-либо видимых признаков культурной жизни город производил грустное впечатление. На пьедестале с картушами, оставшимися после снятия памятника Александру II, высилась митинговая фигура Ленина. Жители спрятались в домах. Пойти было решительно некуда.

Но, когда на следующее утро мы увидели полукилометровый сарай, в котором на полках, воздвигнутых прямо на сыром земляном полу, стояли старые издания почти всех русских классиков ХIХ века, то просто замерли в молчании от удивления. Помещение не отапливалось. Невероятная сырость и холод буквально уничтожали книги. Не хочу обидеть работников библиотеки: в условиях, далеких от каких-либо норм хранения, они делали что могли. И всё же было ясно: большинство собранных здесь книг обречено на гибель. Мы вступили с сотрудниками хранилища в переговоры об обмене (к этому времени в нашем музее уже было около четырех тысяч книг, в том числе и немало в обменном фонде). Все наши предложения не встретили понимания. Местный патриотизм был просто убойным.

И совершилось мое единственное в жизни хищение

Вдруг на одной из полок я увидел издание, которое мы тщетно искали в разных местах и без которого музей было открывать невозможно, – альманах «Вестник Европы» за 1814 год с первой публикацией Пушкина – стихотворением «К другу стихотворцу». И совершилось мое единственное в жизни хищение. Закрыв книгу полой плаща и оставив в сыром хранилище экземпляр гравюры Н. Уткина с изображением Пушкина, сделанной при его жизни, а также несколько ценных книг, я и мои спутники покинули это странное помещение.

История продолжалась, приобретая новые детективные повороты. Как внедрить обретённую столь не корректным образом книгу в хранение музея? Это была слишком заметная находка, чтобы передать ее просто так, «без легенды». Один из друзей музея предложил найти подставное лицо, которое могло бы преподнести это издание с известной непосредственностью. Директор музея А.З. Крейн очень любил дары от различных по положению людей. Он считал их истинным выражением массовой любви к Пушкину. Как и было задумано, к директору пришёл седовласый полковник и с приличествующими случаю трогательными словами передал в дар экземпляр первой публикации Пушкина». Однако, Крейн что-то заподозрил. «Не нравится мне этот человек, – сказал он мне. – Откуда у него такая редкость?» Я сослался на написанную полковником краткую «историю вещи». «Пусть придет еще раз» – резюмировал директор. Опять пришлось уговаривать злополучного «владельца раритета». Только с третьей попытки альманах был окончательно принят в состав фондов и дано разрешение вписать его в инвентарную книгу.

На первых порах кроме арбатских переулков мы весьма успешно «разрабатывали» Подмосковье. Часть тамошних музеев находилась тогда в хаотическом состоянии. Так было, в частности, в музее города Дмитрова. Кстати, сегодня это очень привлекательный музей с хорошо отреставрированным помещением и оформленной экспозицией. Тогда же там было свалено на полатях большое число портретов ХVIII – первой половины ХIХ века, записанных как «неизвестный портрет работы неизвестного художника». Мы не ставили целью быть художественным музеем, специально собирать Рокотова или Тропинина. Другое дело, когда шла речь о пушкинском круге. Несколько интересных портретов такого рода мы оттуда вывезли. Директор музея в Дмитрове сидел за изящным ломберным столом и всё время жаловался, что за ним невозможно работать. Мы привезли ему крепкий современный стол. Обмен состоялся. Все остались довольны, а ломберный стол, когда открылся наш музей, нашел свое место в разделе «Пиковой дамы» вместе с миниатюрой, которая должна была дать представление об образе старухи графини.

Из Дмитрова пришли и сотни книг пушкинской поры на французском языке — ведь мы старались собрать как можно более полно круг чтения Пушкина, а он был поистине огромным. На одной из книг работники нашей библиотеки нашли автограф дяди поэта — Василия Львовича.

Светлов И.Е. Рельеф памяти. М.: Канон-плюс, 2017. С. 122—124.

И.С.: Вот этот Зак, интереснейший был, живой человек. Остроумный, массу анекдотов знал, ему нравилось быть в атмосфере создания музеев, девицы какие-то интересовали, в общем всё вместе. Но он всегда мне говорил так: «Что вам теперь нужно на этом этапе?» (из пушкинской огромной тематики). «Если виды городов, — там Казани, а у нас нет, и ни какая-то Казань, а соответствующего времени или близ того времени, хотя бы, — то тогда это у моей первой жены хранится». И так было, это не сказки какие-то, я был там. «А если вам нужны друзья Пушкина, это у второй жены. Значит, там вы можете получить то-то, там то-то, а здесь она директор молочного магазина вы можете творог получить». А я думаю ё-мое, мне бы получить вещь. Не, ну он дурака валяет. В общем, у него эта коллекция, он жил везде и нигде, понимаете? Вот такой вот был человек, очень рано умер, по-моему в 52 года, что-то такое. Но по гравюрам и литографиям был великолепный специалист. Так вот, мы тогда много раз смотрели, несколько раз, представляете, какое количество было? Вот кто-то собирал, у кого-то было много денег и он не знал, что с ними делать, и решил собирать. Десятки тысяч этих гравюр и литографий, буквально. Это не коллекция, это сборище. А у этого была коллекция, лист к листку лежал. В общем, понимаете, очень разные люди, с которыми я знакомился.

Кто-то меня познакомил с таким Денисовым. Денисов это был сын начальника всех обществ за границей, дружбы за границей [Андрей Иванович Денисов (1906—1984) председатель Всесоюзного общества культурной связи с заграницей (ВОКС) в 1948—1957 годах — прим. ред.]. Ну у него деньги от отца были, но сам он не дурак был, и с определенным интересом. И к нему приходишь, у него стоят сотни папок, он графику собирал, только графику. Спрашивает, хотим ли посмотреть? «У меня три папки неизвестной графики Дейнеки». То есть казалось бы, XX века. Ну Дейнека меня тогда не очень интересовал, в то время. В отличие от сегодняшнего времени, когда выясняется там много любопытных вещей, и особенно в конце 1920-х годов. «Ну а кого хотите?». Ну вот в том числе, он приобрёл тогда, среди первых, скульптуру Тышлера [Александр Григорьевич Тышлер (1898—1980), советский живописец, график и театральный художник, скульптор — прим. ред.]. А с Тышлером я был знаком. А как так оказалось? Он пришёл в музей Пушкина ко мне туда, и говорит: «У меня есть два рисунка к «Цыганам» и я готов их продать». Я посмотрел, хорошо, люкс, рисунки отменные, к спектаклям не то Еврейского театра, что-то такое. Ну и мы познакомились, он говорит: «Ну что вы платите ничтожные деньги…». Я отвечаю: «Что поделать, все мы жили не очень, существуем еле-еле». Нет, ну такие деньги ещё никто не платил. Я говорю, что во имя Пушкина.

С именем Пушкина на устах он грабил и убивал

Во имя Пушкина, потом появилась газета у меня дома, сделал мой брат, художник, оформитель книг и театра Вася Валериус. Я стою с топором и написано: «С именем Пушкина на устах он грабил и убивал». Почему возникло такое? Потому что я подходил буквально к каждому человеку, у которого было что-то связанное, серьёзно связанное с Пушкиным. Какое-нибудь издание, например, 1848 года, не прижизненное, но все-таки. Я говорю: «Завтра позвоним, подходи с этой книгой, и подаришь, принесёшь». На что мне говорили: «Зачем? Я абсолютно не хочу, мне она нравится». Но в 90 процентах случаев мне удавалось убедить, что надо нести и сдавать без всяких разговоров. Один приходил ко мне, со словами: «Я знаю, что вам нужен Жуковский, а мне он тоже нравится, это портрет Гильдебранда, довольно известного живописца середины XIX века, очень приличный, не совсем ваше время». Действительно, не совсем наше, но лучше иметь портрет на десять лет позже, чем совсем никакого не иметь. А это подлинник Жуковского подписной. Ну я его пригласил на раскладку будущей экспозиции. Говорю: «А вот тут мы место оставили для вашего портрета Жуковского». И так работал. Но я должен отметить, нам тогда все помогали. Мне везло на помощников.

А.С.: Спасибо за интересную беседу. Ещё продолжим!

Игорь Евгеньевич Светлов и Михаил Тренихин

Интервью подготовили Алексей Сидельников, Михаил Тренихин Фотографии: Алексей Сидельников 28 мая 2023 года

В ночь с первого на второе января 2024 года на 89-м году скончался известный искусствовед, профессор Игорь Евгеньевич Светлов.

Игорь Евгеньевич был удивительно ярким человеком, исследователем, преподавателем.

Не любил в отношении себя слово «учитель», хотя следовало бы писать с большой буквы — «Учитель».

Прощание с доктором искусствоведения, профессором, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, почётным членом Российской академии художеств Игорем Евгеньевичем Световым состоится 8 января в 11:30 в Прощальном зале крематория по адресу Москва, ул. Россолимо, 12, стр. 1 (станция метро «Парк Культуры»).

Выражаем соболезнования родным, друзьям и коллегам покойного.

Светлая память!

Игорь Евгеньевич Светлов похоронен старом Хованском кладбище (участок 48д).

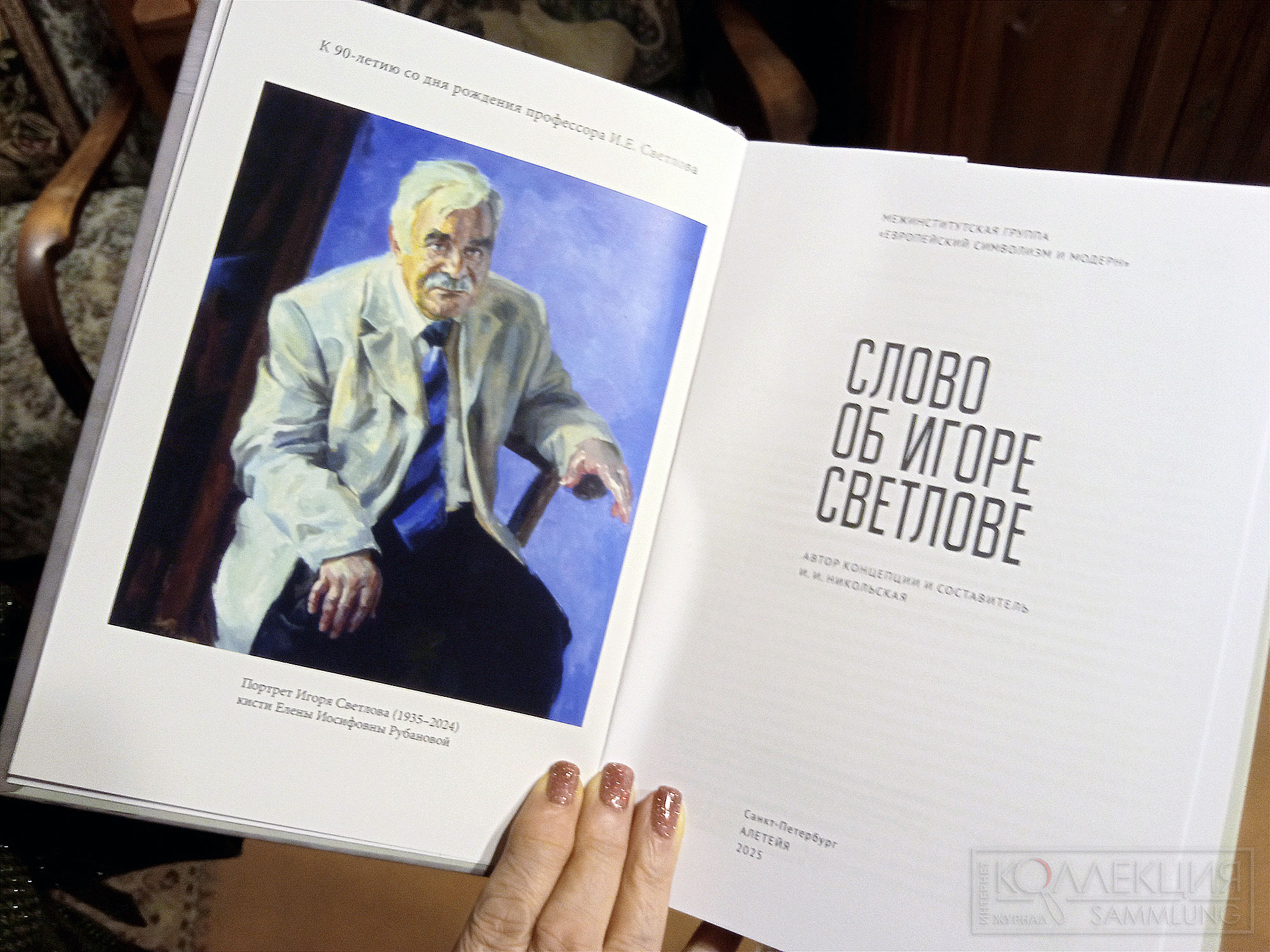

Издана книга памяти искусствоведа Игоря Евгеньевича Светлова (1935—2024), профессора, доктора искусствоведения, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, Почётного академика Российской академии художеств.

Слово об Игоре Светлове / сост. И.И. Никольская; отв. ред. В.Ш. Хаирова. — СПб.: Алетейя, 2025. — 464 с.: ил. ISBN 978-5-00165-922-8

Издательская аннотация: В книге об Игоре Евгеньевиче Светлове, в её первом и втором разделах печатаются воспоминания близких людей и соратников по изучению различных творческих идей. В последующих разделах помещены научные работы, отражающие основные научные интересы профессора Светлова. В издании участвуют как маститые учёные, так и молодые искусствоведы. В приложении читатель найдёт неопубликованные работы Игоря Евгеньевича.

По своему тематическому наполнению сборник можно отнести к новаторским проектам, содержащим новые, порой неожиданные ракурсы в подходах и к искусству символизма, и в монументальной и станковой скульптуре.

В книге имеется и сокращëнный вариант нашего интервью с Игорем Евгеньевичем: Сидельников А.А., Тренихин М.М. И.Е. Светлов. Музей и частные коллекционеры // Слово об Игоре Светлове / сост. И.И. Никольская; отв. ред. В.Ш. Хаирова. — СПб.: Алетейя, 2025. С. 42—50.

От Манежа до Бульдозера: вехи становления неофициального искусства в СССР

__________________