В Садовом вестибюле Михайловского дворца Русского музея открылась выставка «Пётр Иванович Нерадовский (1875–1962). К 150-летию со дня рождения». Экспозиция посвящена выдающемуся музейному деятелю и художнику, чья профессиональная и человеческая судьба на протяжении более двадцати лет была неразрывно связана с Русским музеем. На выставке — редкая графика Нерадовских, отца и сына, а также уникальные архивные документы и фотографии.

Пётр Иванович Нерадовский (1875–1962).

К 150-летию со дня рождения

Будущий глава Художественного отдела Русского музея императора Александра III Пётр Иванович Нерадовский родился в семье художника Ивана Диомидовича Нерадовского (1837—1881) в Москве.

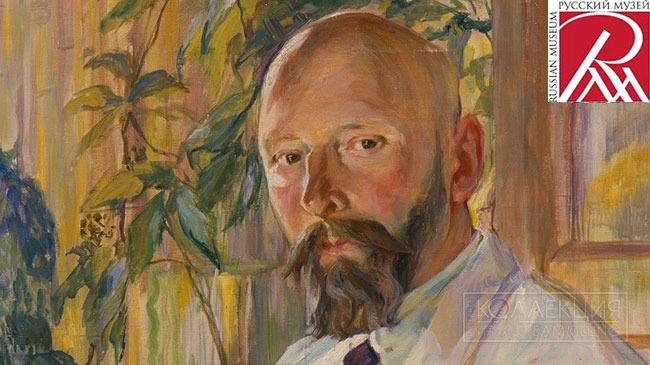

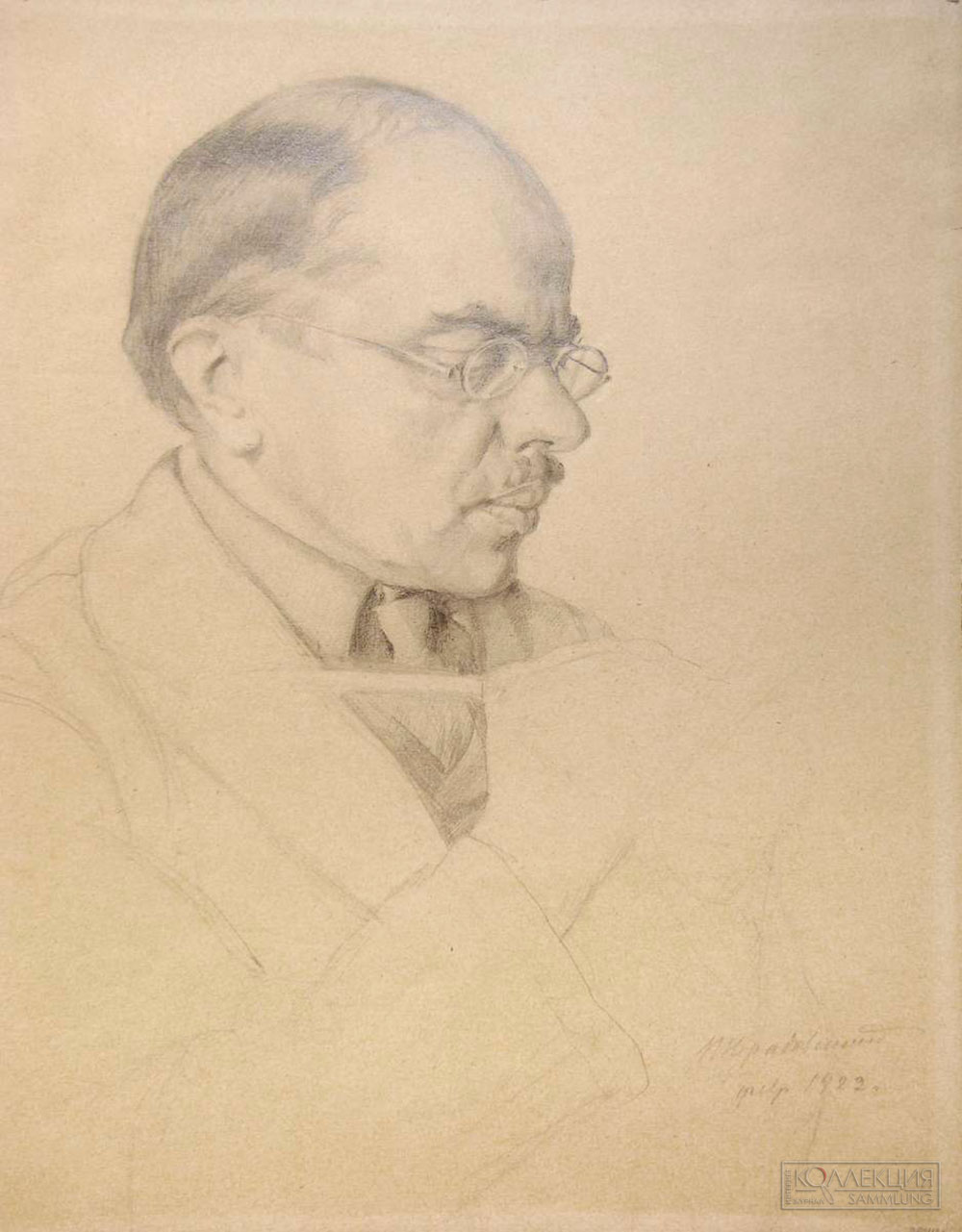

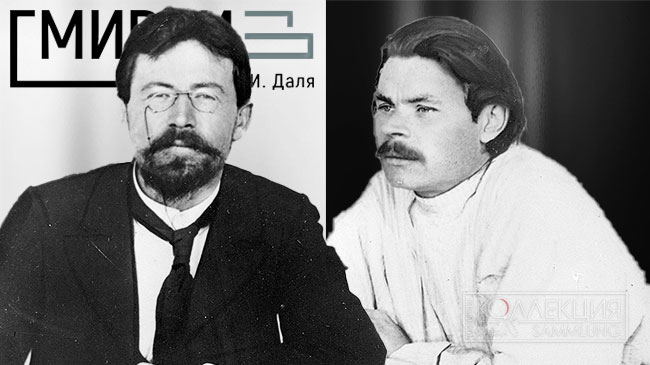

Унаследовав от отца талант к рисунку, Пётр Иванович поступил в Императорскую Академию художеств, где обучался у Ильи Репина. Его дипломная работа «Песня» (не сохранилась) привлекла внимание неординарной трактовкой сюжета и по окончании Академии Нерадовский плодотворно и добросовестно трудился в Новом обществе художников. Он создал целый ряд графических портретов представителей современной русской художественной интеллигенции. Среди них – искусствовед, научный сотрудник Русского музея Николай Пунин, художник и заведующий отделением гравюр и рисунков Русского музея Дмитрий Митрохин, известные художники Виктор Васнецов, Константин Юон, Сергей Чехонин и многие другие.

Все вы хорошо знаете Государственный Русshy;ский музей в Ленинграде. Так вот Пётр Иванович Нерадовский – его фактический создатель.

Игорь Грабарь

Несмотря на свой художественный талант, в историю искусств он вошёл прежде всего как гениальный музейный деятель. Круг его служебных обязанностей был очень широким и разнообразным. Он создал новые отделы: древлехранилище (ныне отдел древнерусского искусства), библиотеку, фототеку, а также стоял у истоков создания научного архива. При нём возросло количество экспедиций по России, по результатам которых фонды Русского музея обогатились произведениями народного искусства.

- Нерадовский П.И. Портрет Н.Н. Пунина. 1916. ГРМ

- Нерадовский П.И. Портрет С.В. Чехонина. 1922. ГРМ

Деятельность Нерадовского была высоко оценена коллегами – так, в день 80-летия Петра Ивановича Нерадовского, торжественно отмечавшегося 21 апреля 1955 года в московском Союзе советских художников, академик Игорь Грабарь сказал: «Все вы хорошо знаете Государственный Русский музей в Ленинграде. Так вот Пётр Иванович Нерадовский – его фактический создатель. И я счастлив напомнить об этом сегодня».

В память о Петре Нерадовском с 1999 года в Русском музее проводится конференция «Нерадовские чтения», на которой специалисты музейного дела со всей страны обмениваются опытом в вопросах научных методов исследования памятников искусства и обсуждают проблемы их сохранения и экспонирования.

Посетить экспозицию можно по входному билету в Михайловский дворец. Выставка открыта до 25 августа.

Пресс-служба ГРМ 3.07.2025

Нерадовский Пётр Иванович

Нерадо́вский Пётр Ива́нович [14(26).4.1875, Москва – 20.12.1962, там же], российский музейный деятель, историк искусства, реставратор, художник, действительный член Императорской Академии художеств (1914).

Брат (по отцу) Ю. А. Олсуфьева (официально – сын художника Ивана Дмитриевича Нерадовского, 1837–1881). Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1889–1896) у С.А. Коровина и Л.О. Пастернака, в Императорской Академии художеств (1896–1903) у И.Е. Репина. Член Нового общества художников в Москве (1903–1917), Комитета по увековечиванию памяти битвы на Куликовом поле (1902–1908; один из устроителей храма Святого Сергия Радонежского, 1913–1917) и др. Изучал памятники искусства и музеи в Австрии, Италии, Франции, Германии (1911). Во время Первой мировой войны в 1914–1916 гг. служил в санитарном поезде.

Работал в Русском музее (далее ГРМ): хранитель (1909–1912) и заведующий (до 1929) художественным отделом; в 1910 г. создал первую в стране музейную реставрационную мастерскую древнерусской иконописи; пополнял коллекцию икон (в том числе способствовал покупке собрания Н. П. Лихачёва в 1913); в 1930–1933 гг. заведующий отделением искусства 18–19 вв. и реставрационными мастерскими. После 1917 г. также член Комиссии по охране памятников искусства и старины, Коллегии по делам музеев и охране памятников искусства и старины при Народном комиссариате просвещения и др.; принимал активное участие в охране памятников Петрограда и его окрестностей.

Один из ведущих создателей принципов научной реставрации; руководил реставрационной мастерской в Новгороде (1919–1922). Исполнял также портреты (преимущественно карандашные и акварельные, например портрет А. Блока, 1920, Государственный литературный музей, Москва; среди живописных – портрет графа А.В. Олсуфьева, 1906, ГРМ).

Трижды был репрессирован (1932; в 1933–1936 отбывал срок в Караганде и других лагерях, затем жил в Тарусе; в 1938 вновь осуждён и до 1943 находился в лагере под Каргополем, затем работал на заводе в посёлке Коммунар Горьковской области). В 1944 г. получил разрешение жить в Москве; в 1945 г. переехал в Загорск, где был заведующим отделом архитектуры в музее Троице-Сергиевой лавры (1945–1947) и заведующим филиалом Государственной центральной художественной реставрационной мастерской (1945–1948). Руководил реставрацией росписей Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры (1949–1954), где впервые реализован принцип дополнения утрат по аналогиям; исследовал и реставрировал иконы и живопись. В 1956 г. реабилитирован, с 1958 г. жил в Москве.

Кызласова Ирина Леонидовна Большая российская энциклопедия, 2013

Государственный русский музей

Садовый вестибюль Михайловского дворца

Санкт-Петербург, Инженерная ул., 4

25 июля – 25 августа 2025 г.

Купить билет в Русский музей

Посетить экспозицию можно по входному билету в Михайловский дворец

__________________