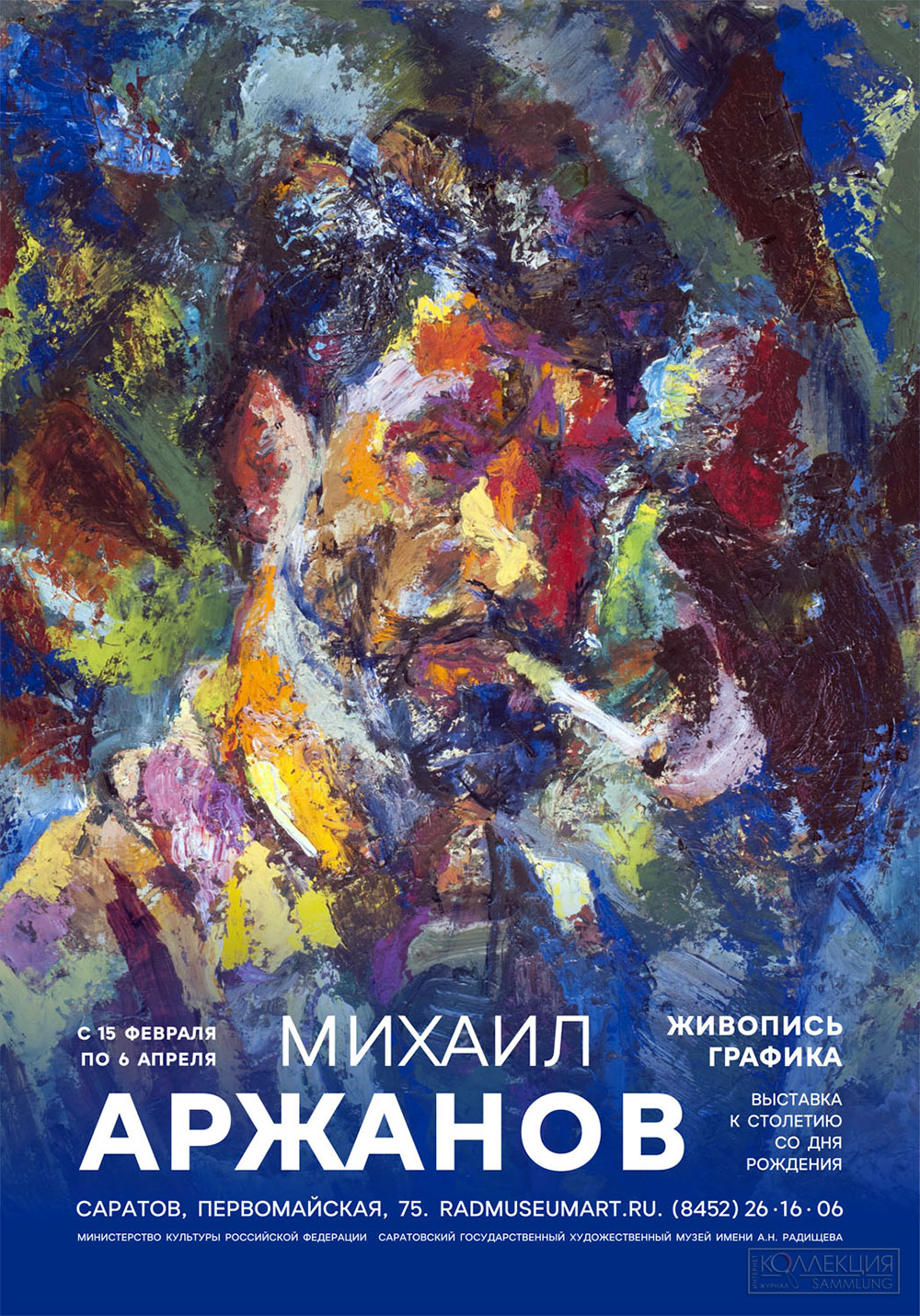

Выставка Саратовского художественного музея им. Радищева «Михаил Аржанов. Живопись. Графика. Выставка к столетию со дня рождения художника» показала ранее не знакомого нам, но интереснейшего художника, работа и творчество которого связаны с Радищевским музеем. Нам понравились не только работы художника, но и общий подход Радищевского музея к автору, коллеге и земляку, которые не забыт, а является важной частью музея до настоящего времени. Интервьюер Михаил Тренихин, заместитель главного редактора журнала «Коллекция», кандидат искусствоведения встретился и побеседовал с куратором выставки Еленой Дорогиной, заведующей отделом современного искусства ФГУК «Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева», кандидатом искусствоведения.

М.Т.: Аржанов для Вас лично — художник из истории искусства / из богатого прошлого, или же это Ваш современник, а, возможно, и друг?

Е.Д.: Михаил Аржанов для меня, в первую очередь, замечательный художник, яркий представитель неофициального искусства моего родного города, и шире, российского неофициального искусства. Он рано ушёл из жизни – в 1981 году, поэтому я с ним знакома не была, но мне посчастливилось довольно близко общаться с его кругом, который вошёл в историю искусства как «круг Гущина».

М.Т.: Стиль художника, что это на Ваш взгляд? Тут есть и традиционный русский импрессионизм в духе Коровина, а есть и экспрессионизм Зверева. Он для Вас какой? Или сравнения не верны и он, скорее, «западник» и ориентировался ментально на зарубежных художников?

Е.Д.: Стиль творчества Михаила Аржанова сложно отнести к какому-то одному направлению. Он вобрал в себя многое из местной художественной традиции и пластических достижений импрессионизма и модернизма. Как я уже сказала, Аржанов ушёл очень рано, в 56 лет – в самом расцвете творческих сил. Если внимательно проследить его путь, то в самом начале – во время обучения в Саратовском художественном училище и вскоре после его окончания, стиль художника формировался под влиянием саратовской живописной школы, берущей своё начало в творчестве Виктора Борисова-Мусатова, Павла Кузнецова, Петра Уткина, Александра Савинова и получившей продолжение в художественной практике следующего поколения саратовских мастеров. Именно в училище, одним из педагогов Аржанова был Иван Никитич Щеглов – ученик Савинова. В ранних работах художника можно ощутить, как тонко он воспринял традиции саратовской школы, насколько они ему были органичны. Это чувствуется и в выборе мотивов, и в колористическом решении работ, построенных на мягких тональных переходах, сближенных цветовых отношениях, и в общем строе произведений. Затем произошла судьбоносная встреча с приехавшим из Франции в Саратов художником-репатриантом Николаем Михайловичем Гущиным – романтиком и символистом, работавшим в экспрессивной живописной манере. Это также повлияло на Михаила Аржанова. В период их близкого общения (до 1965 года), стиль художника начал меняться: он стал более темпераментным, экспрессивным, цвет – более форсированным, контрастным. На следующем этапе, хотя разделение на этапы довольно условное, с середины 1960-х по 1981 гг., синтезируется, обобщается всё найденное ранее. По композициям, созданным в это время, видно, как Михаил Аржанов органично воспринял и переработал многое из пластических достижений модернизма и его голос приобрёл сильное, самостоятельное звучание. Это отчётливо читается и в конструктивных натюрмортах, построенных на сопоставлении геометрических первоэлементов; и в пленэрных импрессионистических пейзажах, демонстрирующих, как чутко художник воспринимал идущие от натуры цветовые импульсы и передавал их точно найденными колористическими отношениями; и в выразительных, экспрессивных портретах близких людей, написанных на контрастных сочетаниях цветовых пятен. Так что здесь – скорее полистилизм.

М.Т.: Выставка человека, который работал в музее, а не просто отвлечённого автора — это сложно, или, наоборот, легко и почётно? Или же, для куратора нет здесь никакой разницы?

Е.Д.: Конечно, для меня как куратора, имело большое значение, что Михаил Аржанов работал в музее и многое для него сделал. Он был сначала реставратором, затем – заведующим реставрационной мастерской, инициатором создания отдела древнерусского искусства. Благодаря организованным им экспедициям, музейная коллекция пополнилась первоклассными памятниками. Его работа в музее – часть нашей истории. Я уже говорила, что Михаил Аржанов был неофициальным художником. Его путь в искусстве был очень сложным. Все представители «круга Гущина» – это сам Николай Гущин, Михаил Аржанов, Владимир Солянов, Виктор Чудин, Вячеслав Лопатин и Людмила Перерезова, занимали особое положение в художественной жизни Саратова. Их искусство, не отвечающее канонам соцреализма, не вписывалось в установленные эстетические границы, и как следствие, они не были приняты в Союз художников, не имели возможность выставляться, не получали заказов, то есть были «отрезаны» от публичного художественного поля. Многие из представителей этого круга неофициальных художников работали в нашем музее реставраторами: сначала сам Николай Гущин, за ним пришёл Михаил Аржанов, затем – Владимир Солянов и Вячеслав Лопатин. Радищевский музей сыграл большую роль в их жизни, а они – в жизни музея. И мы должны сохранить эту память. Поэтому, для меня было особенно важно сделать эту выставку как дань уважения и памяти прекрасному художнику, жизнь которого была связана с музеем.

М.Т.: Вы ориентировались на подобные выставки в других музеях, где также уважительно помнят своих коллег? Есть ли такие выставки? Может быть, у вас такие уже были?

Е.Д.: Я не ориентировалась на выставочную деятельность других музеев. Я думала о нашей истории. У нас уже не раз проходили выставки, посвящённые творчеству художников этого круга. Именно музей и был инициатором проведения подобных выставок, начиная с 1980-х годов. И здесь я хочу назвать имена своих прекрасных коллег, очень много сделавших для сохранения памяти об этих мастерах. Это Людмила Васильевна Пашкова, Ирина Николаевна Пятницына, Галина Михайловна Кормакулина, Тамара Викторовна Гродскова, Лидия Петровна Краснопёрова, Ольга Николаевна Бельская, Галина Анатольевна Беляева.

М.Т.: Работы художника, сколько их сохранилось до наших дней?

Е.Д.: Мне сложно назвать точную цифру. Работы Михаила Аржанова сохранились, в первую очередь, благодаря семье. Его жене – Маргарите Александровне Богадельщиковой и сыновьям художника – Егору и Николаю Аржановым. Наследие мастера очень масштабно. На выставке мы показали далеко не всё. Если живопись представлена довольно объёмно, то в графике ещё очень многое осталось «за кадром»

М.Т.: Это в основном живопись, или графика?

Е.Д.: И живопись, и графика. Михаилу Аржанову очень повезло с семьёй, которая так бережно хранит работы, осознаёт их ценность. Надеюсь, что в будущем будет издан альбом-каталог произведений – дело очень важное и нужное.

М.Т.: Нет ли планов сделать выставку «гастролирующей» по другим музеям, по разным регионам? Можно ли объяснить коллегам, если так можно выразиться, её «конкурентное преимущество» перед другими проектами? (Мы видим, что художник прекрасный, но как это продвигает музей?).

Е.Д.: Планы такие есть. Пока не буду раскрывать секреты, но есть интерес со стороны других российских музеев. Я с Вами абсолютно согласна – творчество Аржанова очень хочется показать за пределами Саратова, он этого достоин. Сейчас как раз, мы будем открывать выставку Николая Гущина в Московском Доме русского зарубежья, в планах сделать выставку художников «круга Гущина» – как явления в российском неофициальном искусстве. Сначала сделаем выставку у нас в музее, а дальше – посмотрим.

Сейчас как раз, мы будем открывать выставку Николая Гущина в Московском Доме русского зарубежья

М.Т.: Существуют выставочные проекты музея на ближайшее будущее с вашим участием?

Е.Д.: Да, такие планы есть и их много. О выставке в Доме русского зарубежья я уже рассказала. Она открывается совсем скоро – 10 апреля. На День рождения музея, в июне, а у нас в этом году юбилей – 140 лет, планируется масштабная выставка «Миры саратовских художников», на которой будет представлено изобразительное искусство Саратова, начиная с Виктора Борисова-Мусатова, Павла Кузнецова до наших дней. Это совместный проект коллекционера Игоря Викторовича Аскасева и Радищевского музея. Из собрания музея будут экспонироваться живописные произведения (ретро-часть), а современное искусство будет представлено арт-объектами, выполненными более 200-ми художников по инициативе коллекционера. Такую интересную авторскую идею, поддержанную музеем, мы скоро представим и надеемся, что выставка прозвучит. Это – самые ближайшие планы.

М.Т.: Личный момент. Есть план, а есть особенно близкие сердцу проекты. Выставки за последние пять лет — что запомнилось более всего? Что лично для Вас самое ценное?

Е.Д.: Я очень стараюсь, чтобы выставочный план совпадал с внутренним, «личным» желанием. К счастью, это удаётся. Из кураторских выставок, которые состоялись за последние пять лет, любимые все. Каждая по-своему. Но назову некоторые. Если говорить о саратовском контексте, то это выставка «Дабы возвысить образовательное дело юношества…», посвящённая истории нашего Художественного училища – 1897-2024. Мы попытались представить историю Училища через творчество его педагогов: от тех, кто стоял у самых истоков до работающих сейчас. Это была настоящая исследовательская работа в архивах, мастерских, фондах. Впервые мы показали произведения художников-педагогов, до этого ни разу не представленных публике, иногда, буквально, возвращали имена из небытия. Очень любимый проект – «Под одним небом». Французская и русская живопись второй половины ХIХ – ХХ вв». Эту выставку мы делали совместно с московским фондом «In Artibus» и показали более 100 работ крупнейших русских и французских художников, выраставших «под одним небом», на почве единой европейской культуры. Нам было важно сделать этот проект, поскольку с Францией были связаны жизнь и творчество многих мастеров, сыгравших огромную роль в судьбе изобразительного искусства Саратова. Мы показали рядом Эдуара Вюйара и Виктора Борисова-Мусатова, Адольфа Монтичелли и Алексея Боголюбова, Андре Дерена и Павла Кузнецова, Жоржа Руо и Валентина Юстицкого. Мы привезли в Саратов Оноре Домье́, Жоржа Сёра́, Одилона Редо́на, Анри Руссо́, Альбера Марке́ и других. Этот проект был поддержан Российским фондом культуры, и мы смогли сделать разнообразную программу, посвящённую русско-французскому взаимодействию в разных сферах искусства: музыки, поэзии, театра, кинематографа. Это был замечательный опыт. Не могу не назвать и выставку «Александр Родченко. Новое Мироздание», где я выступала одним из кураторов. Да, не надо думать, что я работала над этими выставками одна. Это всегда группа единомышленников, хочу отметить, в первую очередь, Галину Беляеву, и всех сотрудников моего отдела, с которыми я имею счастье работать.

М.Т.: А если оттолкнуться от текущих дел, какие планы самые для Вас интересные? А, может быть, самые сложные и трудозатратные выставки?

Е.Д.: Большинство масштабных выставок трудозатратные, так как хочется, чтобы они, по возможности, сопровождались изданием каталогов. Мы стараемся это делать. Ведь выставка – это проект, который существует во времени. Но очень важно, чтобы событие было зафиксировано и осталось в истории. Это важно для сохранения культурной памяти. Сейчас как раз, мы работаем над созданием каталога выставки «Миры саратовских художников», которая должна состояться совсем скоро. Эта работа целой группы сотрудников, дизайнера, издательства.

М.Т.: Что-то кроме выставок из текущих дел. Архивные поиски, экскурсии, какая-то музейная «рутина» — что занимает Ваше время?

Е.Д.: Музейная деятельность очень интересна тем, что позволяет работать сразу в нескольких направлениях. Вот сейчас, одномоментно, я готовлю программу по выставке Михаила Аржанова. Она состоит из кураторских экскурсий, лекций о неофициальном искусстве Саратова. Вместе с Николаем Аржановым, а он тоже художник, размышляем о Вечере памяти Михаила Николаевича: смотрим фотографии, отбираем фрагменты из фильмов, воспоминаний. Параллельно с этим, занимаюсь организацией выставки Николая Гущина в Доме русского зарубежья. Продолжаю очень важную для меня работу над подготовкой к изданию своей книги «Николай Гущин и его круг. Истоки формирования неофициального искусства Саратова». Это, из самого значимого на данный момент…

Продолжаю очень важную для меня работу над подготовкой к изданию своей книги «Николай Гущин и его круг. Истоки формирования неофициального искусства Саратова»

М.Т.: Какие проекты коллег Вас привлекли за последнее время? Может быть, Вы просто приехали в другой музей, зашли на выставку… И обомлели. Или такого уже не случается?

Е.Д.: Ну, как же. Ещё как случается. Я всегда с огромным интересом смотрю, что делают мои коллеги и у нас в музее, и за пределами Саратова. И очень радуюсь и горжусь их работой. В нашем музее очень сильный коллектив, который делает классные проекты. Совсем недавно у нас прошла прекрасная выставка основателя нашего музея Алексея Петровича Боголюбова. Скоро открывается экспозиция в отреставрированном Доме Виктора Борисова-Мусатова, это большая и значимая работа сотрудников. Всегда радуют выставки в Доме-музее Павла Кузнецова, с нестандартным, творческим подходом. Не могу не вспомнить выставку «Возвращённые имена», посвящённую творчеству репрессированных саратовских художников. Из последних выставок вне Саратова, которые мне удалось посмотреть, большое впечатление произвела выставка «Москвичка» в музее Москвы, «Квадрат и пространство» в ГЭС-2, выставка Франциско Инфанте в Третьяковской галерее и «Люба. Любочка. Любовь Сергеевна Попова» в Еврейском музее и центре толерантности.

М.Т.: Молодёжь. Случается работать с молодыми коллегами? Или со студентами-практикантами? Этот вопрос лично для нас несколько болезненный: чувствуем разрыв поколений, и надеемся, что у Вас таких проблем нет, а молодёжи в профессии много и она квалифицирована и заряжена энергией? Или мы слишком оптимистичны?

Е.Д.: Мне не просто случается работать с молодыми коллегами, я это делаю постоянно) В отдел, который я возглавляю, два года назад пришли прекрасные молодые сотрудницы, с которыми мы вместе осуществили уже ряд замечательных проектов. Мне с ними очень интересно, я многому учусь у них. Они, как Вы говорите, заряжены энергией, любят искусство, тонко его чувствуют, не боятся свободно и нестандартно мыслить. Вообще, у нас много прекрасной молодёжи: в разных сферах музейной деятельности. И это очень здорово. Так что, связь не прерывается, и я очень надеюсь, что интерес к музейной работе у них будет только увеличиваться со временем. Ведь музей – это удивительное неповторимое пространство, это редкая возможность соприкосновения с настоящим искусством и людьми искусства, это способ жизни, мышления, выстраивания себя.

Интервью организовали и подготовили материал Никита Гулаков специалист по связям с общественностью Пресс-службы Саратовского художественного музея им. Радищева и Алексей Сидельников Главный редактор журнала "Коллекция"

Саратовский художественный музей им. Радищева принадлежит к числу старейших музеев России и является первым общедоступным музеем в провинции. Музей был торжественно открыт 29 июня 1885 года стараниями внука А.Н. Радищева, художника-мариниста А.П. Боголюбова, передавшего в дар городу свою коллекцию произведений искусства.

Коллекция насчитывает более 30 тысяч единиц хранения.

Начиная с 2000 года, один за другим открылись для публики два отдела музеефикации: «Усадьба В.Э. Борисова-Мусатова» и «Дом Павла Кузнецова» (г. Саратов). В конце 2002 года приказом Министерства культуры Российской Федерации к музею присоединены филиалы, находящиеся на территории Саратовской области: «Мемориально-художественный музей К.С. Петрова-Водкина (г. Хвалынск) и «Энгельсская картинная галерея» (г. Энгельс), которые прибавились к художественной галерее в г. Балаково, являющейся филиалом музея с 1977 года.

Саратовский художественный музей им. Радищева

Саратов, Первомайская ул., 75

14 февраля – 6 апреля 2025 г.

Купить билеты в Радищевский музей

__________________