Столько вокруг профессиональных смертей! Теперь меньше, конечно. А вот совсем недавно… Электриков бьёт током; рабочие перегреваются от усердия и падают без признаков жизни; водители гибнут в авариях и при ремонте этих же машин; служащих косит инфаркт (ну, несколько десятилетий назад точно так и было); спортсмены едят, что не надо, и уходят безвременно; новогодние Деды Морозы спиваются, а Снегурочки… (читают дети, так что подробности опустим); медики пропадают без вести и т.д. Ну а что же художники? Думаете они всегда только и стремились застрелиться или отрезать себе уши? Нет и ещё раз нет! Если бы! Художник без ушей остаётся самим собой со своим умением или не умением рисовать. А уровня Ван Гога художников сегодня пойди найди. Но всё же и художников раньше косила страшная неведомая профессиональная смерть…

Воспользуемся не рядовой выставкой «Язык мечтаний. Цветовой код шедевра», проходящей в музее В.А. Тропинина в Москве, где можно увидеть и узнать много интересного, а может немного и разобраться в нашем вопросе.

Технический прогресс не стоит на месте. Он всегда движется вперёд. И только от людей зависит на благо или на горе будут приняты его достижения.

А что может быть достижением для художников? Конечно, удобные мольберты, новые холсты, кисти, грунт и краски. Краски… Краски, как не удивительно, постоянно совершенствуются. Меняется не только их состав и технология изготовления. Одним из важнейшим прогрессивным шагов вперёд стало изобретение тюбиков для красок, позволяющим постоянно иметь краски в рабочем состоянии под руками. Появление толпы художников с 1830-х годов под командованием Теодора Руссо в небольшой деревне Барбизон позволило за тридцать лет развиться массовой пленэрной живописи, ведь теперь все делающие могли таскаться по окрестным лесам и лугам с красками и небольшим холстом, часто даже и не думая о работе в мастерской. При этом многие сразу забыли, что художник, работающий на улице совсем недавно вызывал удивление в любой стране. У каждого из них была куча тюбиков с купленной магазинной краской, бутылка с водой и палитра. Но, как утверждают знатоки, особенно важные краски некоторые художники всё же не ленились и продолжали делать сами.

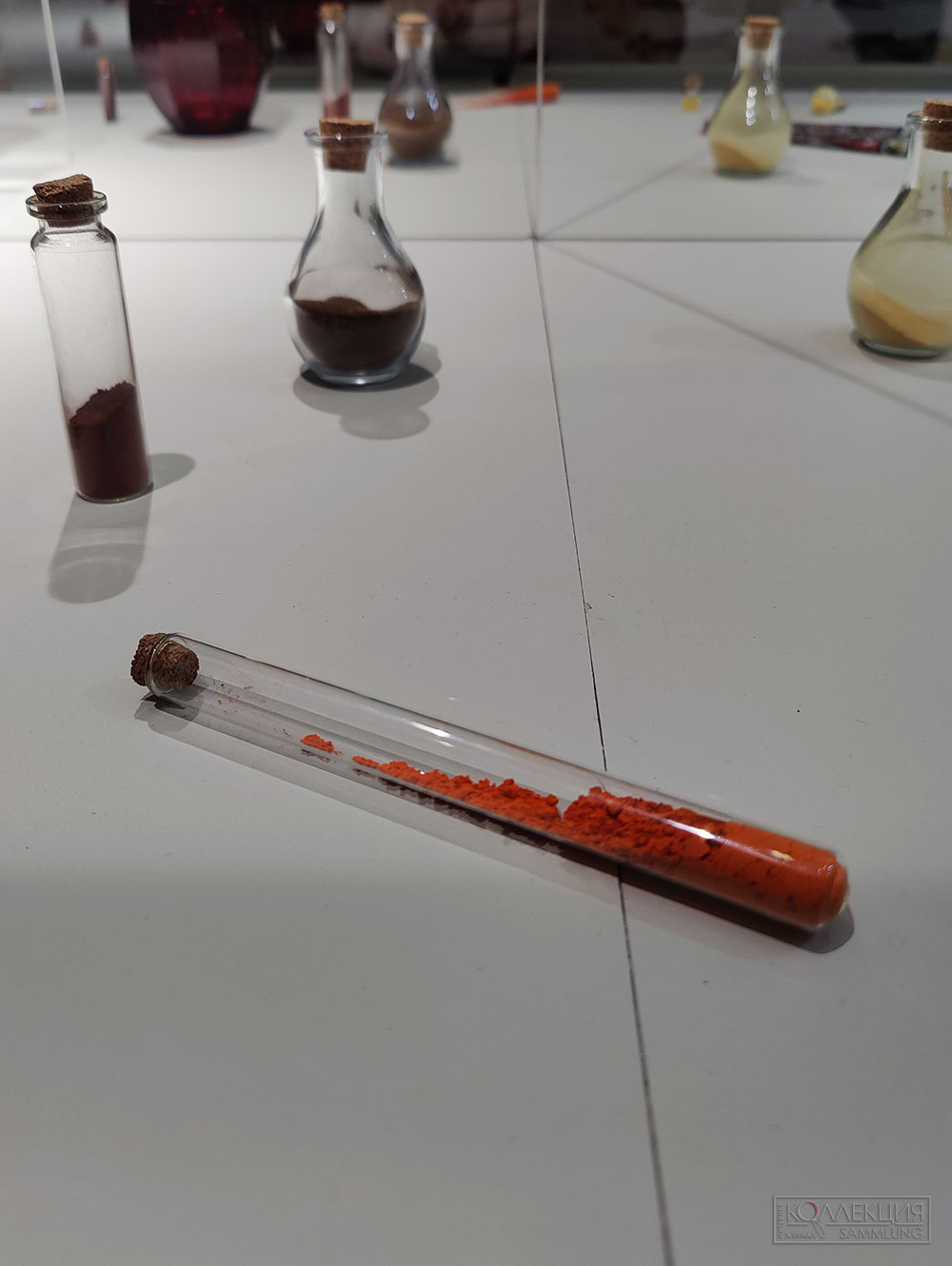

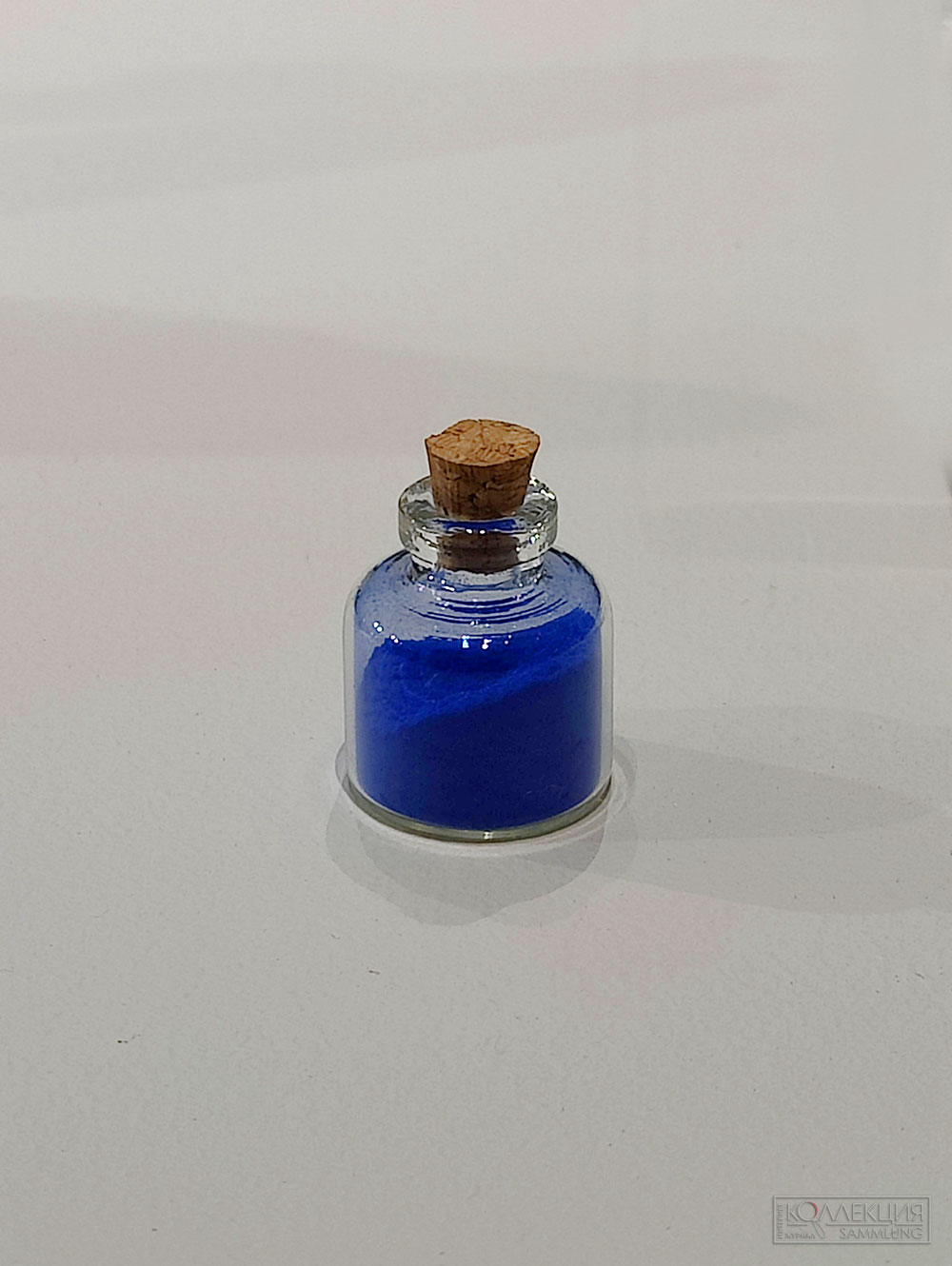

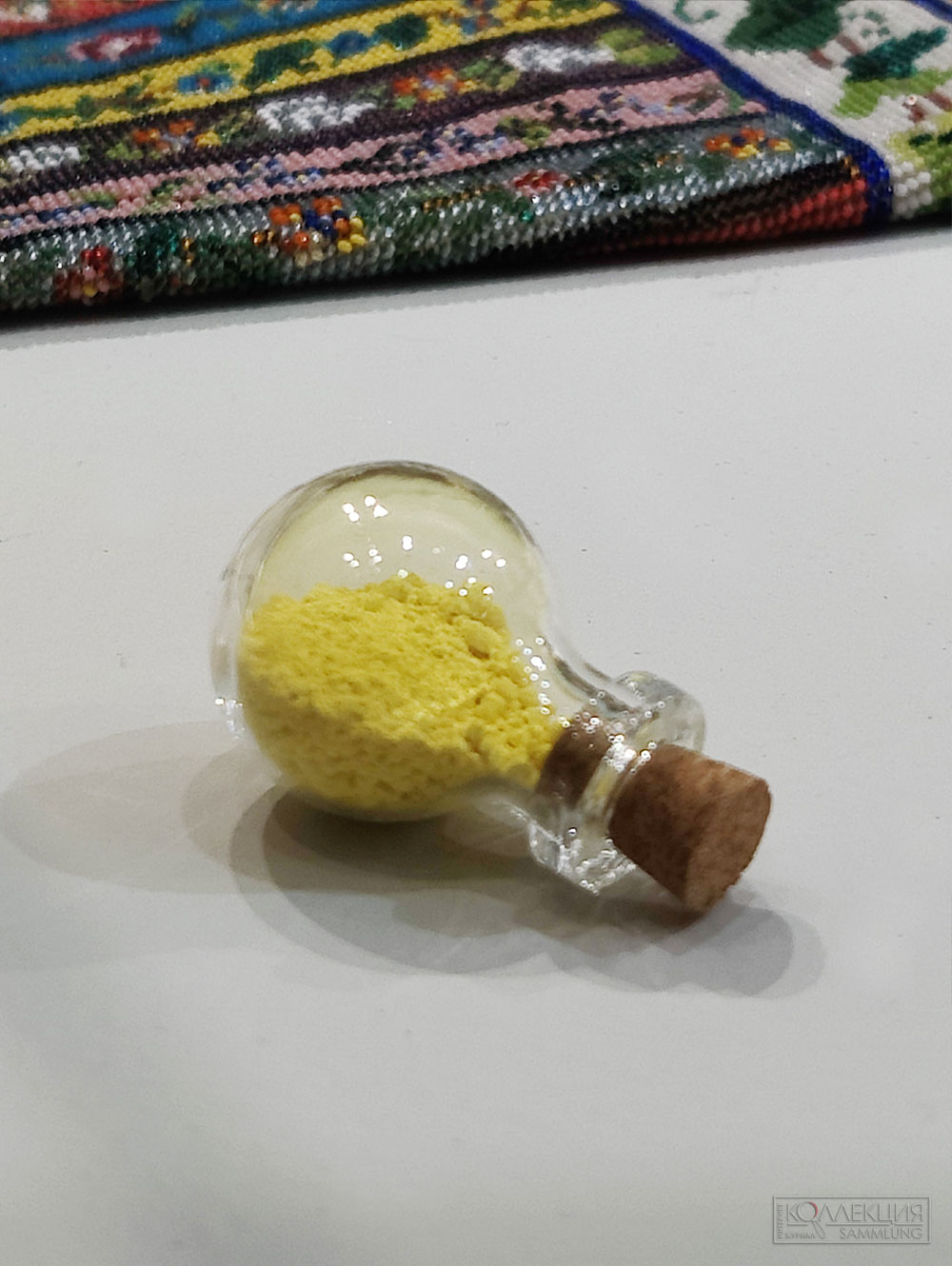

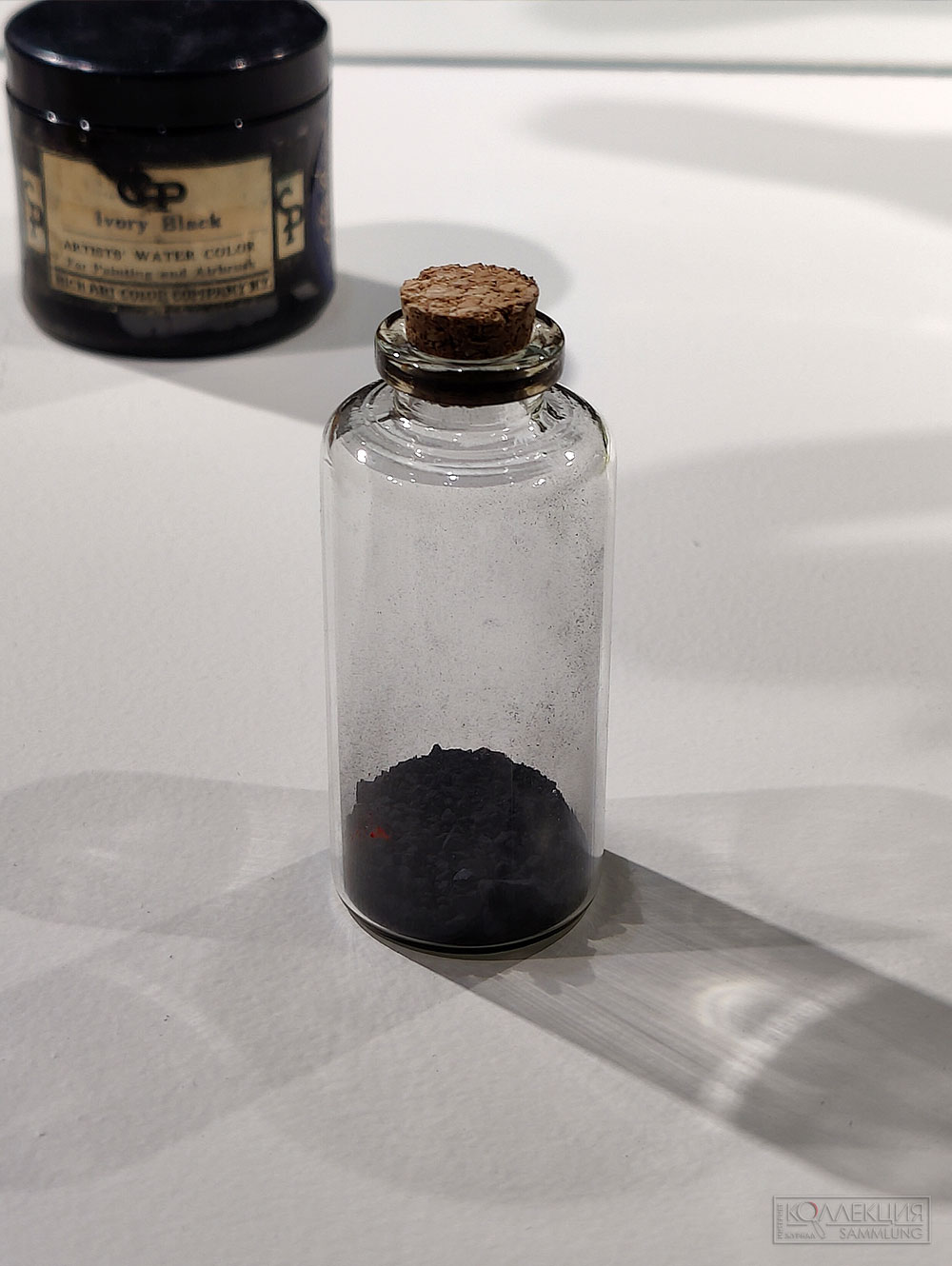

Когда краски приходилось делать самостоятельно, существовала сложность: как добиться определённых цветов краски, необходимых для написания? А всё очень просто — нужно посоветоваться со старшими товарищами или почитать не распространённую, но имеющуюся, часто рукописную, литературу. После чего можно зайти к аптекарю и начать колдовать. И вот новая чистая краска уже ждёт кисть.

Сколько же мы видели картин, которые первоначально привлекают внимание какой-то деталью. Обычно это цвет использованной краски. Именно на нём задерживается взгляд. Именно цвет становится тем магнитом, который заставляет погрузиться в созерцание всего полотна.

Какие цвета были популярны? На этот вопрос ответ дают сами картины. Различные картины одного времени или направления изображения могут иметь сходство в определённых цветах краски. Ну а краску, как мы уже поняли, многие сами себе создавали. Вот только основа рецепта часто была одна и та же. Соответственно, вскрытие могло показать общую причину смерти художников.

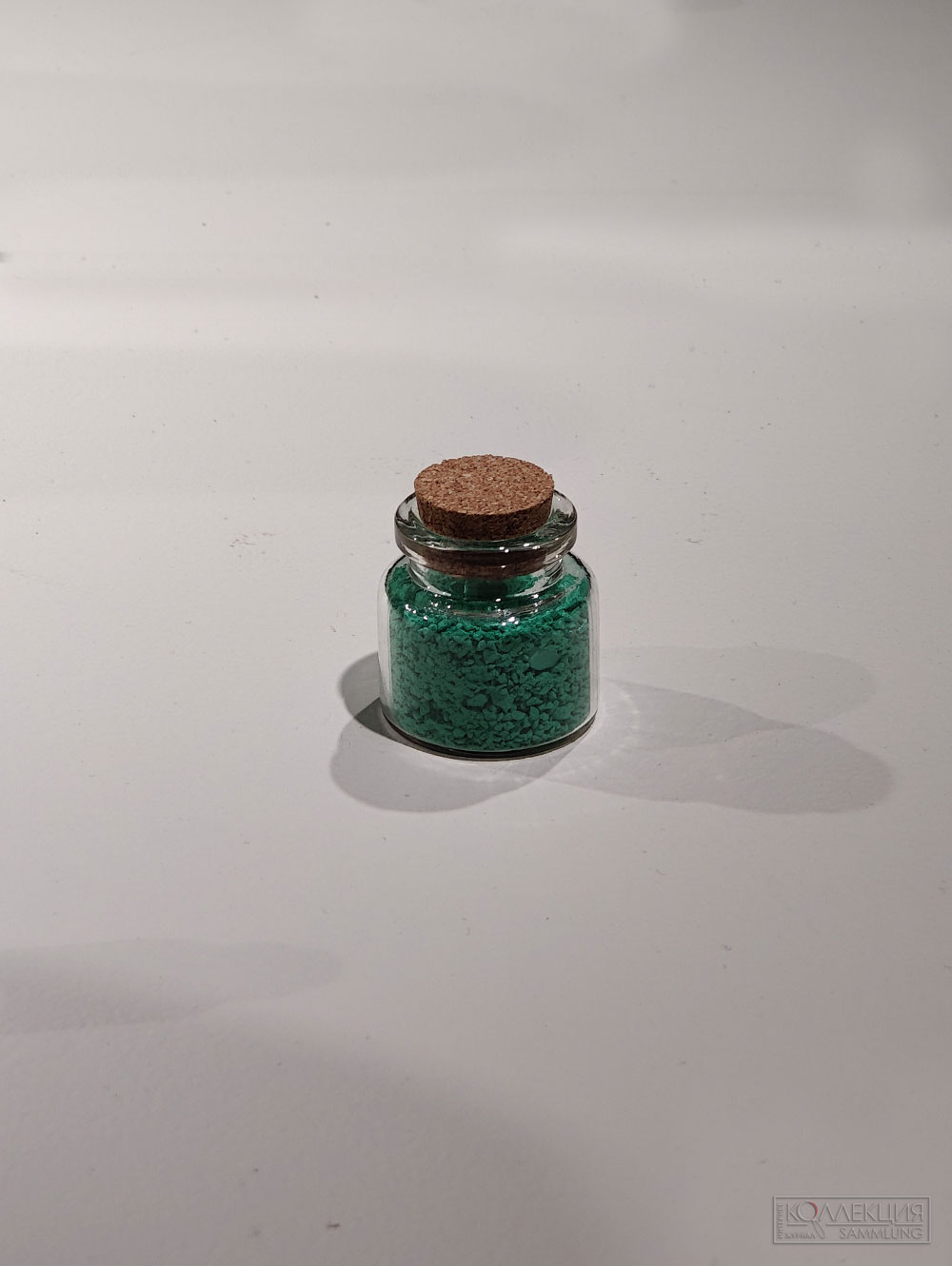

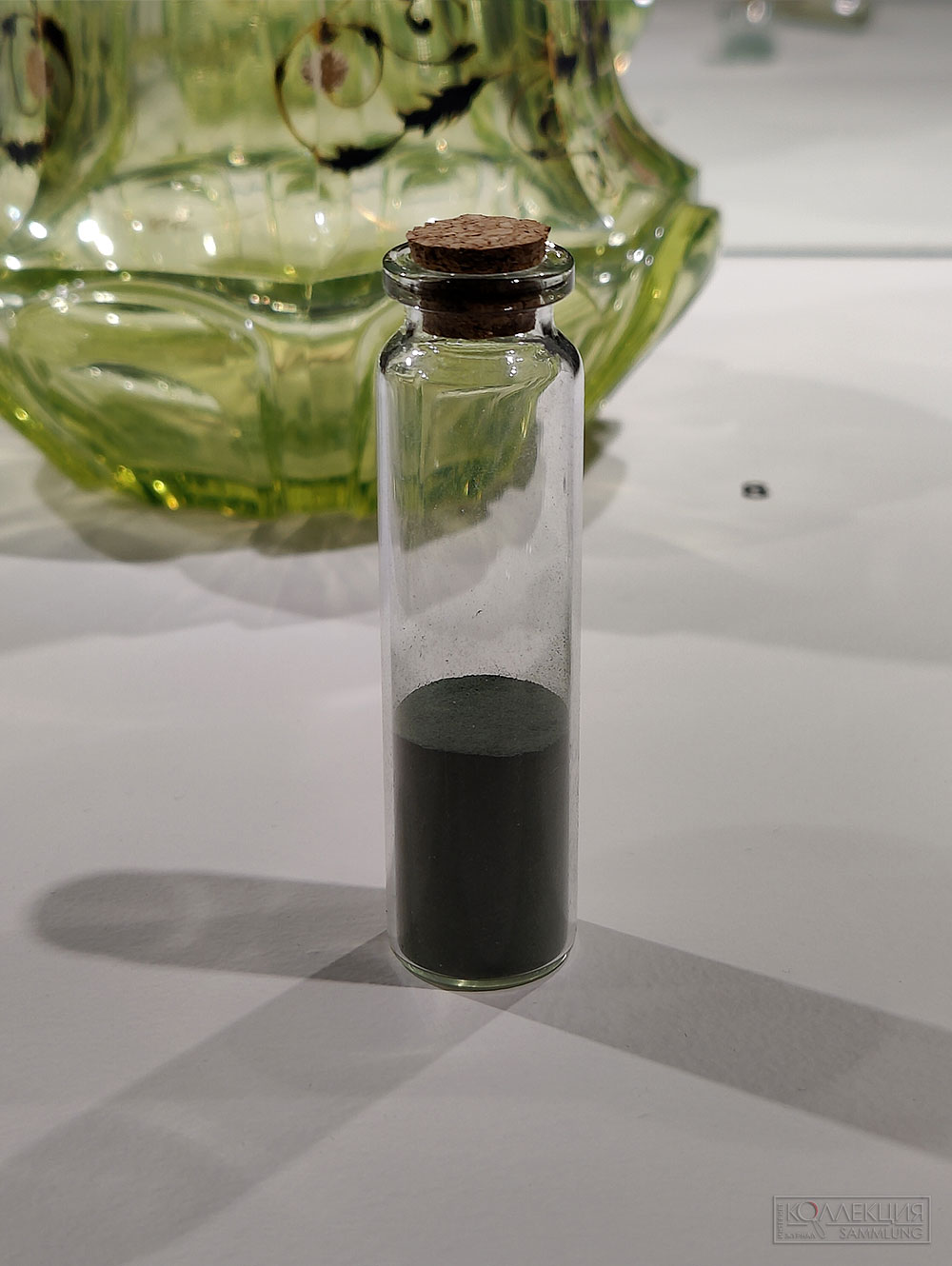

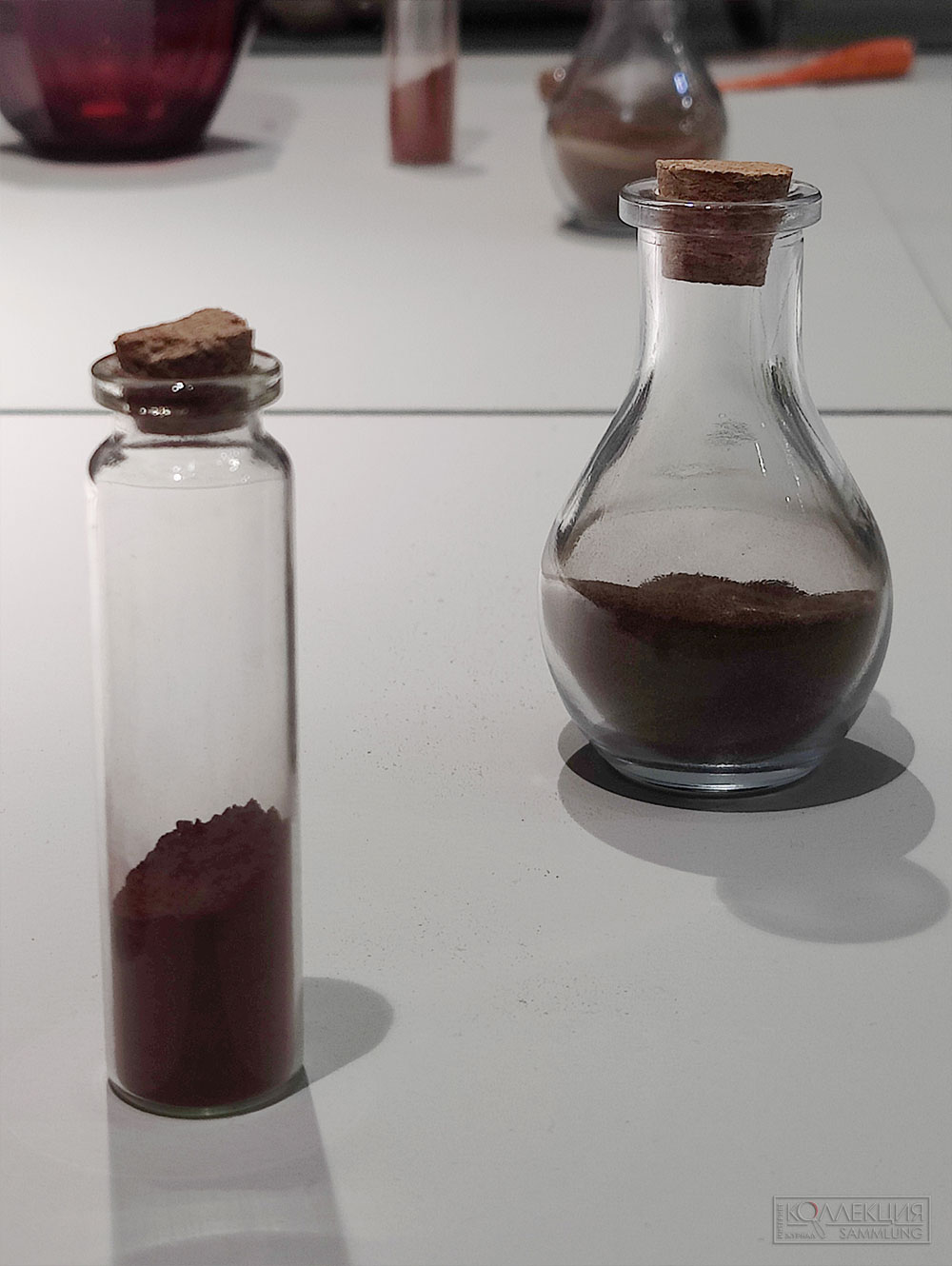

Какой же цвет всё же был модным? Первым вспомним сухой, минеральный пигмент «Зелень Шееле». Потрясающий зелёный цвет умопомрачительных кристаллов (для химиков это гидроарсенит меди), до сих пор украшающий картины. Автором этого замечательно цвета стал в 1775 году немецкий фармацевт в Швеции Карл Вильгельм Шееле (1742-1786). Как любой талантливый учёный он специально не собирался открывать зелёную краску, занимался чем-то другим, но случайно замеченный эффект ему понравился и он его запустил в творческий народ. Кстати вспомним, что Шееле также придумал хлор, который погубил столько народа, что и не сосчитать! Но он бы не был сам собой если бы и от краски народ не косили направо и налево. Головастый немец придумал использовать для получения этого, превосходящего другие зелёные пигменты своего времени… мышьяк. Ну а что же ещё?! Всё в лучших немецких традициях. Собственно, его изобретения его же самого погубили: нанюхался и отправился к немецким праотцам рассказывать о своих открытиях. По легенде, декорируя спальню опального императора Наполеона Бонапарта на острове Святой Елены, стены облагородили красивыми зелёными обоями, которые помогли ускорить его встречу с почившим фармацевтом. Наверняка при встрече с Шееле он спросил: «Тебе-то я что сделал?». А тот ответил: «Мамой клянусь, Ваше величество, это не я!». Но ведь «Зелень Шееле» действительно более яркий, долговечный и блестящий зелёный, чем другие его предшественники. И из-за этого он разошёлся в разных сферах: им красили обои, игрушки, ткани, воск и даже добавляли в кондитерку и конфеты. И позднее на его основе вывели «Парижский зелёный», естественно, тоже с мышьяком.

- Дамон Ортолани Д.Б. Портрет княгини Екатерины-Каролины Александровны Долгоруковой. 1804. Холст, масло. Музей Тропинина

- Федотов П.А. Вдовушка. 1852. Холст масло. Музей Тропинина

Зелёная лихорадка охватила Европу на целое столетие. Конечно, этот зелёный пусть и более токсичный, чем его предшественники, но он и более долговечный и красивый. Но прогресс, прогресс сначала губит, а потом старается сам от себя избавить. А сосчитать умерших невозможно.

И всё же несмотря на доказанную опасность этого пигмента, художники XIX века продолжали уверенно использовать зелёную краску на его основе из-за полюбившегося зрителям колорита. Среди таких художников был и Клод Моне, который из-за токсичности красок приобрёл двойную катаракту и скорее всего рак, сведший его в могилу.

Вот теперь представьте, что барбизонскому художнику, собравшемуся из полей идти в деревню, вдруг пришло в голову добавить один сверхважный мазок краской на полотно. Будет художник доставать воду, разводить краску на палитре? Послюнявит кисточку и рисует. Потом стоит рядом, смотрит и вникает. А в него вникает мышьяк. Затем притащит пейзажик домой, соберёт толпу народа в комнате и хвастается, типа, вот я какой предвестник импрессионистов. А у них даже могучих марлевых масочек нет. Короче, вы поняли.

Ещё есть Ки́новарь и свинец, но только «Зелень Шееле» является предметом сегодняшнего рассказа.

Увидеть кристалл «Зелени Шееле», а также картины с красивым зелёным цветом, можно на выставке «Язык мечтаний» в музее В.А. Тропинина и московских художников его времени.

Но не нужно бояться: «Зелёного Шееле» на выставке нет. За стеклом кристалл аурипигмента. Ну а картину никто не разрешит трогать руками.

Мария Кузнецова искусствовед, заведующий экспозиционно-выставочным отделом Музея В.А. Тропинина Алексей Сидельников Главный редактор журнала "Коллекция"

Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени основан 8 января 1969 года, с 11 февраля 1971 года открыт для посетителей. Созданный на основе личной коллекции произведений русского искусства 18-19 вв., дарован городу Москве вместе со зданием №10 в Щетининском переулке Феликсом Евгеньевичем Вишневским, известным коллекционером, энтузиастом и знатоком русской живописи.

Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени основан 8 января 1969 года, с 11 февраля 1971 года открыт для посетителей. Созданный на основе личной коллекции произведений русского искусства 18-19 вв., дарован городу Москве вместе со зданием №10 в Щетининском переулке Феликсом Евгеньевичем Вишневским, известным коллекционером, энтузиастом и знатоком русской живописи.

Собрание музея В.А. Тропинина и художников его времени насчитывает около 3000 единиц живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Большинство произведений создано в период первой трети XVIII — середины XIX века.

Музей обладает одним из самых значительных собраний произведений В.А. Тропинина — основоположника «московской школы» живописи, любимого портретиста Москвы 1-й половины XIX века, а также работ выдающихся художников прошлого: И.Я. Вишнякова, И.П. Аргунова, А.П. Антропова, Ф.С. Рокотова, Д.Г. Левицкого, В.Л. Боровиковского, С.Ф. Щедрина, С.С. Щукина и др.

Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени

Москва, Щетининский переулок, 10, стр. 1

2 января — 27 апреля 2025 г.

Купить билеты в Тропининский музей

__________________