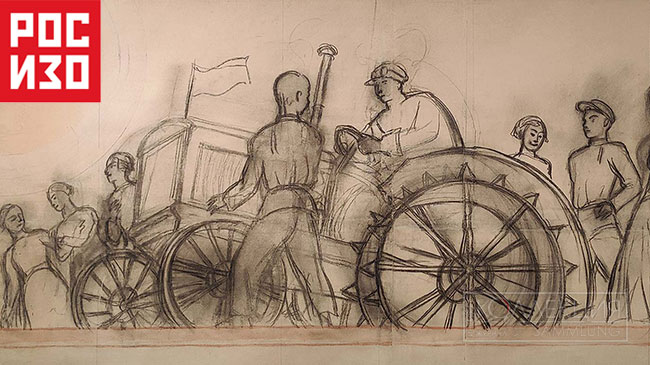

Скоро заканчивается выставка «Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы», созданная трудами РОСИЗО в Провиантских складах на Парке Культуры в столице, где теперь размещается Музей Москвы.

Много сказано об этой выставке, рассмотренной с разных точек зрения, но сегодня хочется внести свой небольшой вклад и поговорить о том, что упустили устроители или просто это не являлось их задачей.

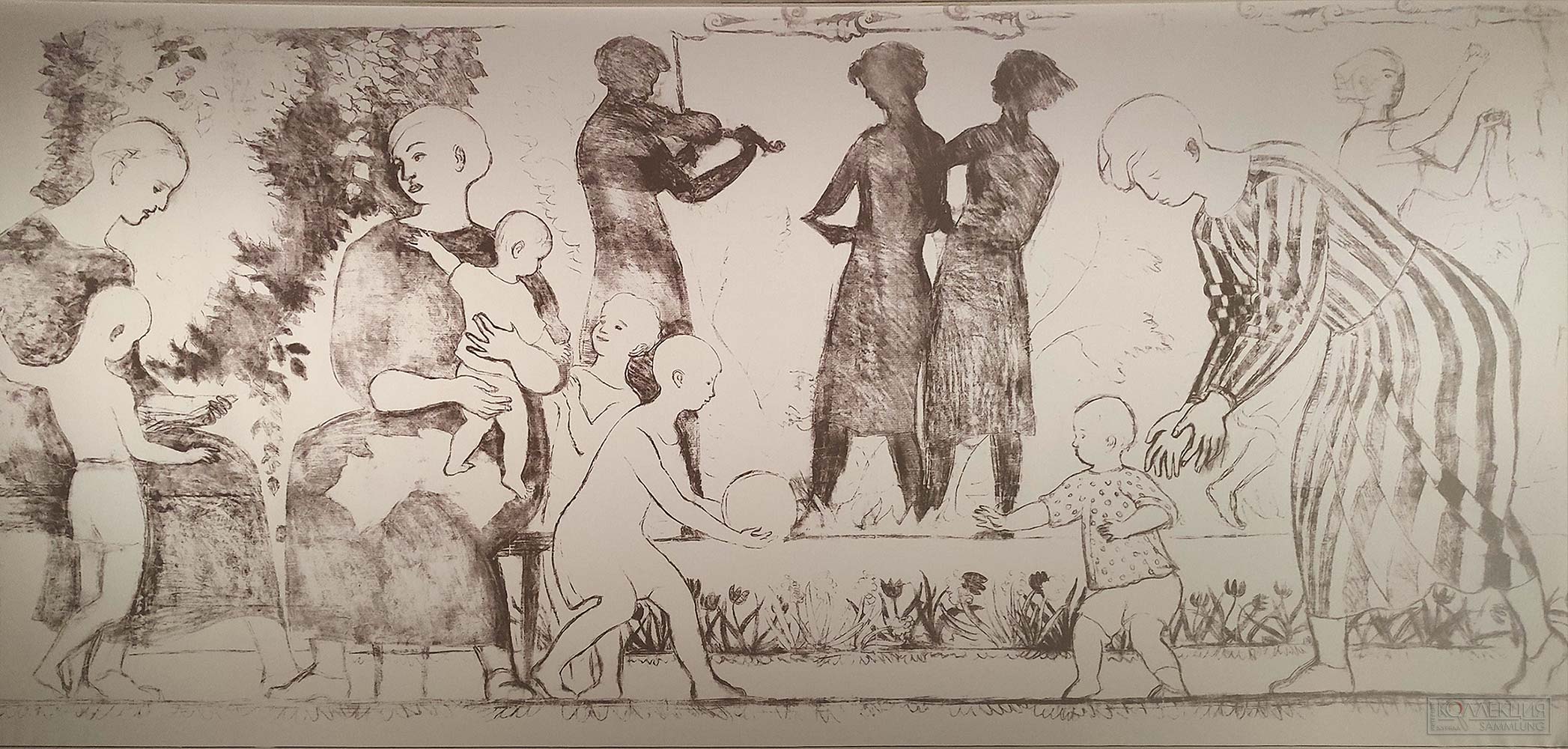

В центре зала висит работа, которую можно видеть с двух сторон. Это достаточно интересно. Ведь как бы мы не смотрели на этот эскиз, но обратите внимание, что скрипач в любом случае держит скрипку правой рукой, а смычок — левой. Остальные фигуры также могут быть ориентированы в любую сторону.

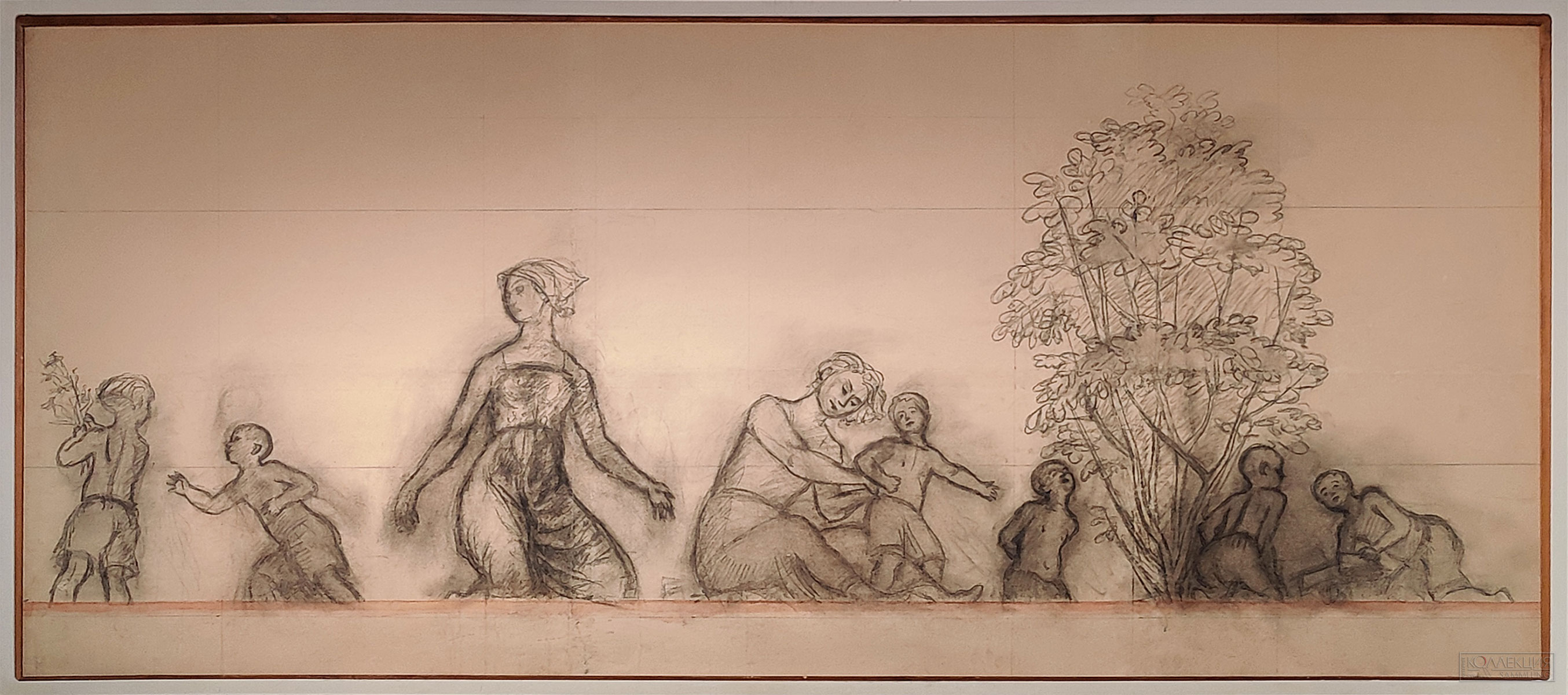

Фаворский В.А. Картон «Матери с детьми» для сграффито в Доме моделей. Центральная сторона. 1935. Бумага, уголь. ГМИИ им. А.С. Пушкина. Репродукция, цифровая печать на ткани

В начале выставки находятся работы Владимира Андреевича Фаворского (1886-1964), который прославился как живописец и график, иллюстратор книг, удивительно выигравших от его вдохновенных ксилографий. Нам кажется, что среди многих именитых учителей юного Фаворского наиболее значительное влияние на него оказал волею судьбы оказавшийся в России Шимон Холлоши (Hollósy Simon, 1857-1918), у которого он учился в начале 1900-х. «…Он требовал от нас прежде всего наброска, в котором были бы схвачены основные моменты движения, отношения масс… Главным моментом, на котором останавливалось наше внимание, это была цельность. Цельное видение натуры… пространственная выразительность». Именно эту цельность он и применял в своём творчестве. Работая над книгами он следовал своей теории, что внешнее книжное оформление подчёркивает книгу как вещь, а внутреннее должно строго подчиняться литературному содержанию, подчёркивая стиль автора. Одноцветные чёрные гравюры Фаворского для этого подходили как нельзя лучше.

Но Владимир Андреевич сумел свою теорию применить и к монументальному творчеству, где он учитывал цельность изображения и архитектуры.

Цельность — это слово важное, мы должны стремиться к цельному изображению — к цельности, и, кроме того, мы надеемся, что цельность связана с красотой, которая нам крайне нужна.

В.А. Фаворский

То есть цельность связанная с красотой на базе принятия в изображение основных моментов. Мы говорим сейчас не о картинах, а о больших монументальных формах, которые на выставке представлены семьёй художника.

Если помните как проработал Фаворский своё понимание симметрии, то это также можно увидеть на выставке. Благодаря авторам выставки мы можем увидеть подобную симметрию. Она, конечно, показана в проработанных эскизах и в развеске его работ.

Как-то Фаворский говорил о симметрии у Тинторетто в картине «Чудо святого Марка»: «Фигуры как бы совершают танец и приобщают к композиции не только самих себя, а и те пути, которые их соединяют. Это апогей симметрии». Посмотрите на изображения: автор старался следовать этому же принципу. Удобно взглянуть на картон «Матери с детьми», который выше показан с двух сторон, чтобы убедиться в симметрическом расположении фигур как бы находящихся под полукругом.

Ну и добавим, говоря о монументальной живописи, что важно понимание места применения и технология выполнения готового изделия по разработанному наброску. Технология сграффи́то принятая многими авторами для больших форматов как нельзя лучше подошла к творчеству Фаворского, работавшего для архитектурных объектов, где, ровно как в книгах его работы также были цельными.

Сейчас небольшое отступление от темы искусства, навеянное выставкой.

Почему мы столько времени говорим о важности цельности, указанной Фаворский и его работах на выставке РОСИЗО? Дело в том, что монументальные и теоретические работы Владимира Андреевича напрямую связаны с сегодняшним днём, а в частности, с наружной рекламой, одно время заполонившей Москву, затем отступившей, но сегодня вновь набирающей силу, чтобы повторить свой крестовый поход.

Реклама — двигатель торговли — этот замечательный лозунг не устарел. И никогда не было и не будет иначе. Изменяются и совершенствуются методы подачи информации. Теле- и Интернет-реклама неотступно следуют за нами дома и на улице.

И вот теперь вопрос: в одной и той же вы одежде дома и на улице? Дома — одно, а на улице — это совсем другое. Также и в рекламе: экран перед носом — это одно, а улица — совсем другое. Но дети, называющие себя дизайнерами, которые делают компиляции на компьютерах, одну и туже картинку пихают и в экран перед новом и на улицы на большой формат. Можно уверенно сказать: в стране практически нет плакатчиков. Компьютерных художников много, хороших, грамотных и современных. Но плакатчиков нет. Понимающих монументальный размер авторов не найти. Скульпторы делают настольные поделки, опираясь на компьютерные эскизы. Разрешения на изготовление и оплату дают совершенно безграмотные в этом отношении люди. Сегодняшние авторы не различают компьютерные виды (проработки, эскизы) и размещение вещи в пространстве.

Подобное разделение делали и хорошие художники прошедших годов, в т.ч. Владимир Фаворский. Если хотите ещё пример, то вспомните до сих пор поражающую зрителей работу Веры Мухиной для павильона СССР на международной выставке в Париже в 1937 году, которая теперь установлена у ВДНХ с Москве, и, например, статуи новомодных мастеров, не учитывающих их воплощение в большом окончательном размере, а не эскизы и настольные варианты, подаваемые для утверждения не менее не следующим чиновникам. Вы помните статую заводского уровня Михаилу Тимофеевичу Калашникову на Садовом кольце в Москве? Нелепость на нелепости.

Но цельность предполагает сложность; только сложное цельно. И не простую сложность. Сложность такую, которая предполагает синтез противоположностей.

В.А. Фаворский

Так вот работы Фаворского на выставке РОСИЗО показывают как надо художнику видеть пространство и вписывать в него свою работу, чтобы всё было гармонично. Да, для этого нужно понимать, что смотреть будут снизу и нужно фигуру сделать с определёнными отклонениями от подлинника и именно тогда она будет идеальной. Вы видели дорожные знаки, нарисованные на асфальте идущих вверх дорог? Они всегда вытянутые. Но гаишные инженеры (извините, не знаем, как они называются) грамотно учитывают точку, откуда водитель будет смотреть и приложили массу знаний чтобы помочь водителям понимать дорожную обстановку.

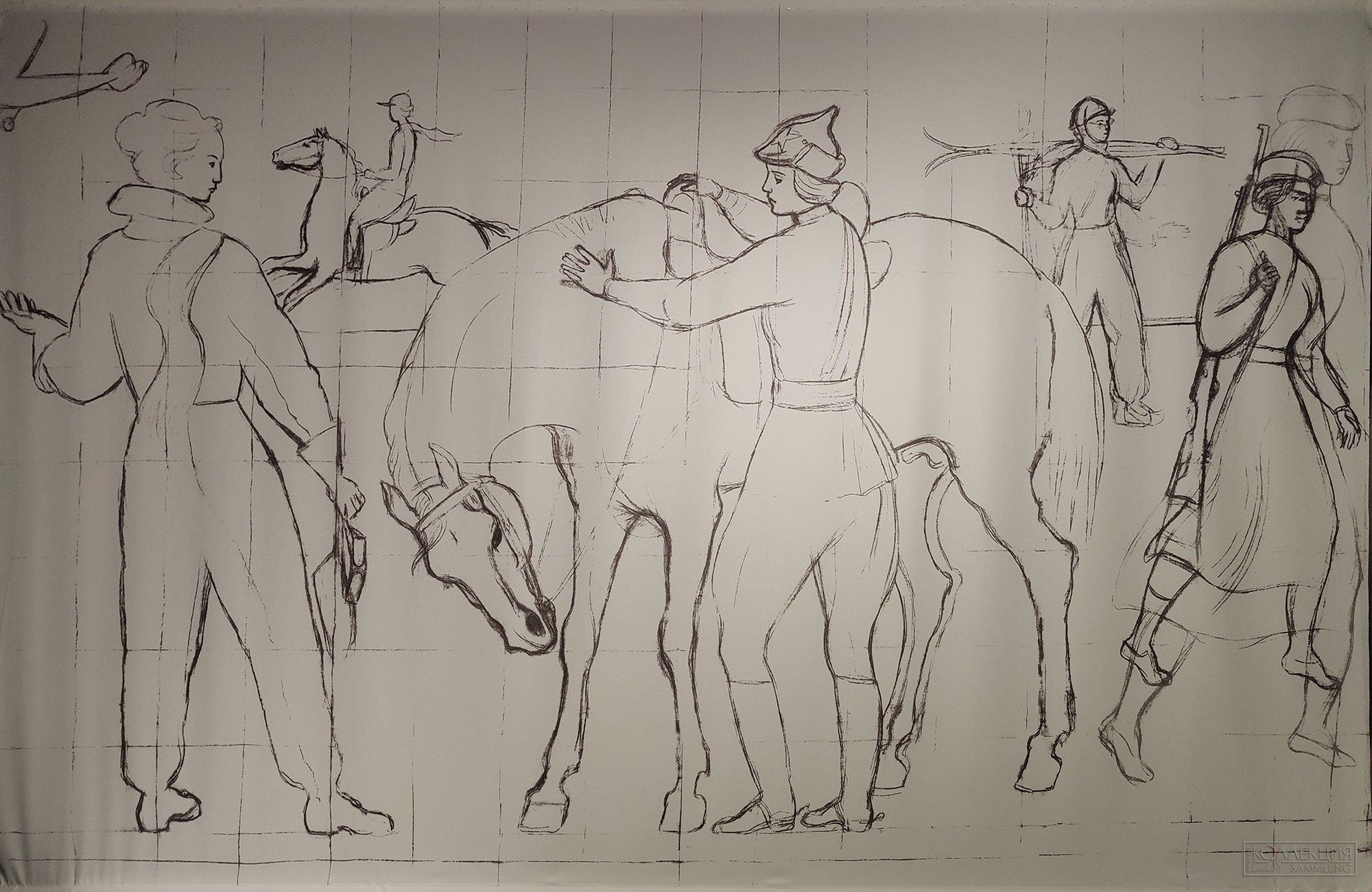

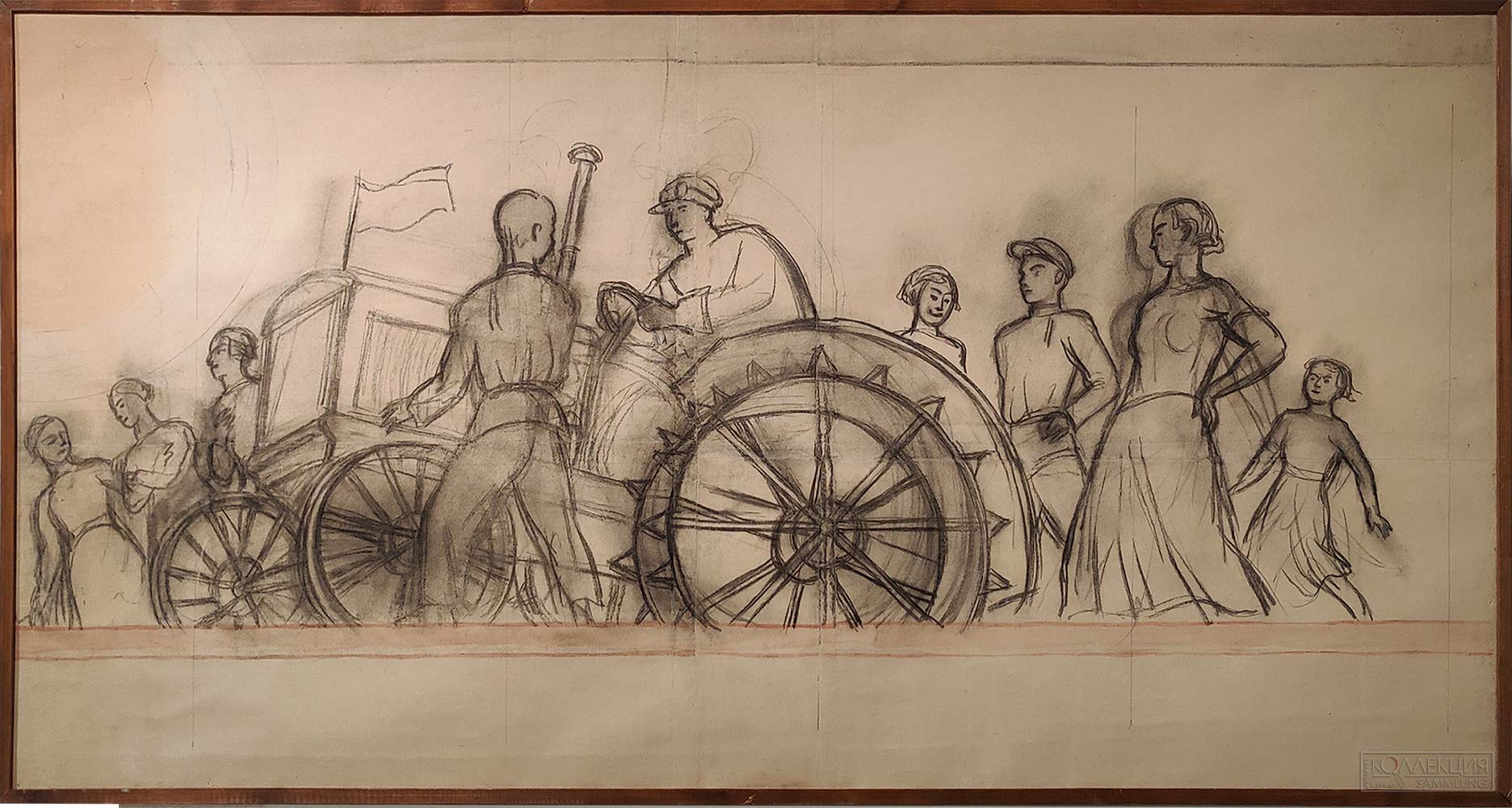

Так и Фаворский делая эскизы, висящие высоко на стенах, учёл, что на какие-то из них смотреть будут снизу, находясь достаточно близко. Соответственно, изменение в эскизах пропорций, бросающееся в глаза, сделано при поиске наиболее удобного для восприятия. Заметно на эскизе с изображение девушки в будёновке (Прим. ред. для новых поколений — будёновка, красноармейский головной убор). Он переделывал эскизы, меняя положения тел и их размеры.

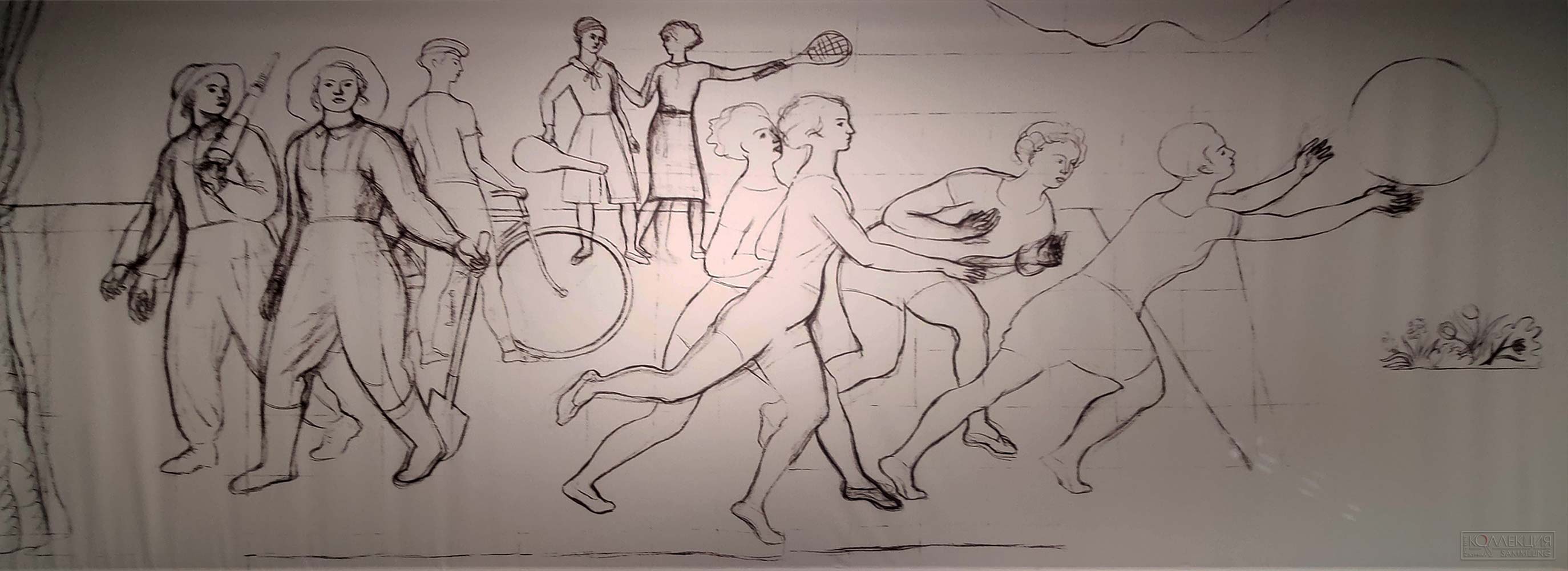

- Фаворский В.А. Картон «Примерочная» для сграффито в Доме моделей. Левая сторона. 1935. Бумага, уголь. ГМИИ им. А.С. Пушкина. Репродукция, цифровая печать на ткани

- Фаворский В.А. Картон «ОСОАВИАХИМ» для сграффито в Доме моделей. 1935. Бумага, уголь. ГМИИ им. А.С. Пушкина. Репродукция, цифровая печать на ткани

Посмотрите на Картон «Танец» к росписи плафона демонстрационного зала Дома моделей. Фигуры находятся выше уровня глаз зрителя и мы смотрим на них несколько снизу. У них особый ракурс.

Но тут мы уже можем сказать и о ещё одном важном элементе работ Фаворского. Этот элемент — отсутствие лишнего, отсутствие лишних предметов. Т.е. Фаворский на эскизах учёл, что многие существующие элементы, обязательно находящиеся у действующих лиц его работ, будут лишними и при изготовлении и никак не повлияют на общее восприятие его идеи, заложенной в изображениях. Это не минимализм, а полнота в разумном минимуме. При этом всегда можно выделить театральную условность его работ, и конструктивное единство организации визуального сценического пространства, ограниченного рамками сцены, рамой картины, полями книги. Он монументален, основателен и весом даже в ксиллографиях.

Владимир Андреевич Фаворский был профессором Вхутемаса-Вхутеина (1920-1030), Полиграфического института (1930-1934), института изобразительных искусств (1934-1938), института прикладного и декоративного искусства (1942-1948) в Москве. Среди учеников: А.Д. Гончаров, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов, М.И. Пиков (в т.ч. один из иллюстраторов издательства «Academia» и автор монументальных работ), И.В. Соколова.

В заключение отметим то, что также на выставке бросилось в глаза и на что не обращали внимание: монументальные произведения Владимира Андреевича очень отличаются от книжной графики своим динамизмом. Хочется сказать, что практически 100-процентное движение героев изображений. Их остановил только миг, который нам дал автор. Миг!

… другое, когда предмет становится центром всей композиции. Он не шевелится, не жестикулирует, а организует пространство — все кругом и в себе.

В.А. Фаворский

Конечно, сам он видел движение в графических работах. Знаем, что он очень чётко разделял движение переднего плана с главным героем или его статику и движение фона. Но это не так видно, как в монументальных вещах, в частности в представленных огромных эскизах.

В заключение обратим внимание на то, что мы не увидели в представленных работах Владимира Андреевича и чего, скорее всего он или избегал, или ему просто не потребовалось, но что он отлично знал.

Плоскость открывается планами в глубину, причём мы можем выбрать, какой план главный и как другие ему подчиняются. Произведения есть разные — мы можем подчинить первый план второму, третьему или задний подчинить переднему. Для этого нам нужно двинуть задний вперед, так создаётся обратная перспектива.

В.А. Фаворский

А обратная перспектива — это одна из особенностей православной иконописной традиции, когда персонажи второго плана могут выглядеть равными по размеру первому. Подобного не увидели. Но было бы интересно посмотреть.

Эскизы Фаворского — очень интересный исторический документ, показывающий авторский поиск. Тут можно объявить коллегам из РОСИЗО благодарность, что они узнали о существовании, нашли и договорились с владельцами о получении этих эскизов для выставки.

Извиняемся, но зал с работами Владимира Андреевича Фаворского навеял много мыслей, напрямую не относящихся к выставке, но касающихся сегодняшнего времени и будущего.

А теперь скажите, стоит ли такую выставку пропустить?

Алексей Сидельников

P.s. Кстати, работы В.А. Фаворского из серии «Самарканд» 1942-1944 годов можно сейчас увидеть в Музее Востока в Москве на выставке, посвящённой 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.

P.p.s. И постоянно припоминается, что монументальные работы Фаворского уничтожены или скоро пропадут…

РОСИЗО — это многопрофильная организация, занимающаяся разработкой и реализацией выставочных проектов, самостоятельно и в партнёрстве с ведущими мировыми музеями и культурными институциями.

Фонд РОСИЗО насчитывает более 45000 произведений искусства.

РОСИЗО осуществляет все музейные функции: от хранения, изучения, реставрации и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций до культурно-просветительских программ и международного культурного сотрудничества.

Одна из главных задач РОСИЗО — популяризация художественного наследия России и современного российского искусства.

РОСИЗО

Музей Москвы, Зубовский бульвар, 2 корпус 1

31 января — 13 апреля 2025 г.

Билеты можно приобрести на сайте https://www.mos.ru/afisha/event/328985257/

_________________