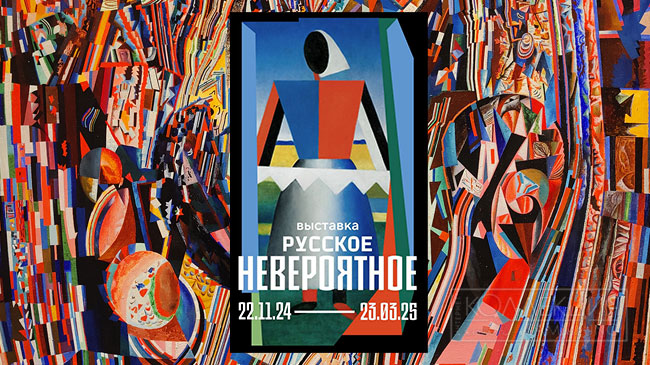

Последний день вам предоставлена возможность посетить выставку «Русское невероятное» в Центре «Зотов». Проект предлагал исследовать феномены в культуре, которые нашли отражение в методах конструктивизма. Экспозиция объединила произведения отечественного искусства от Средних веков до наших дней: древнерусскую живопись и кинетизм, конструктивизм и нонконформизм, авангард и современное искусство.

Конечно, мы должны были попасть на эту выставку, но, по ряду объективных причин, попали только под закрытие. Перечисленные искусства нас заинтересовали, как заведомо интересные и важные для нас. Но вот «современное искусство» внушало опасения, которые оправдались.

Общее впечатление от выставки одно: очень хорошая профессиональная выставка, которую интересно посетить. Нам хотелось увидеть работы Петрова-Водкина, Клюна, Матюшина и Лабаса. Пожалуй, именно они только и интересовали. Но работы Виктора Некосова, Виктора Пивоварова, Николая Суетина, Давида Штеренберга, Евгении Эвенбах, Георгия Нисского, Владимира Немухина, Павла Филонова, Соломона Никритина, Натальи Гончаровой, Якова Чернихова, Александра Гронского надолго привлекли внимание. Просим учесть, что указываем тех авторов, кого запомнили.

Несколько работ предоставлены Государственным русским музеем (Санкт-Петербург), Государственной Третьяковской галереей (Москва), Музеем современного искусства (Москва), Ярославского художественного музея (Ярославль) и др. Это говорит о том, что центр «Зотов» становится значительной институцией в музейном мире и уже набрал солидный вес, как площадка.

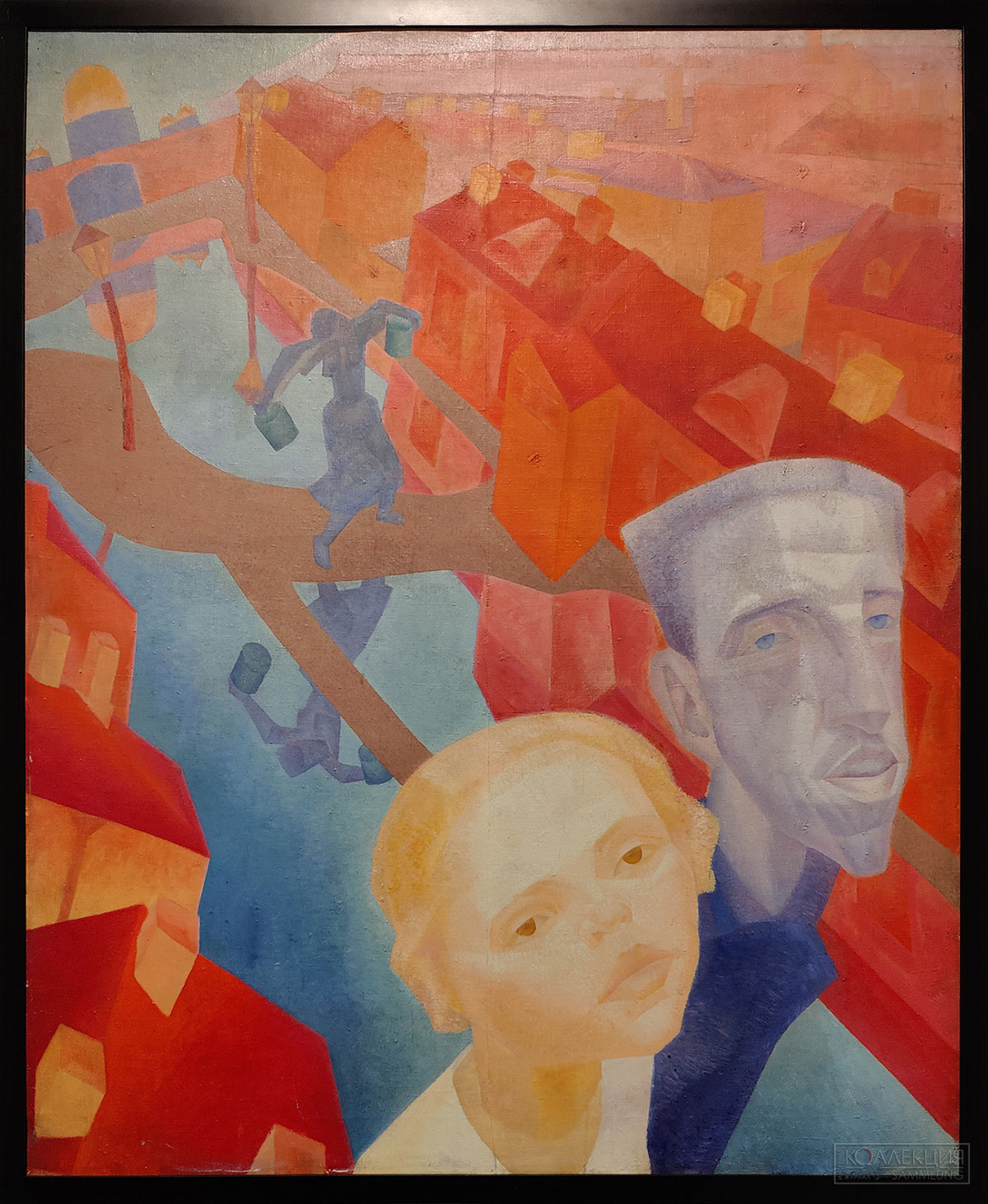

- Соломон Никритин. Городской пейзаж с каркасом здания. 1942. ГТГ

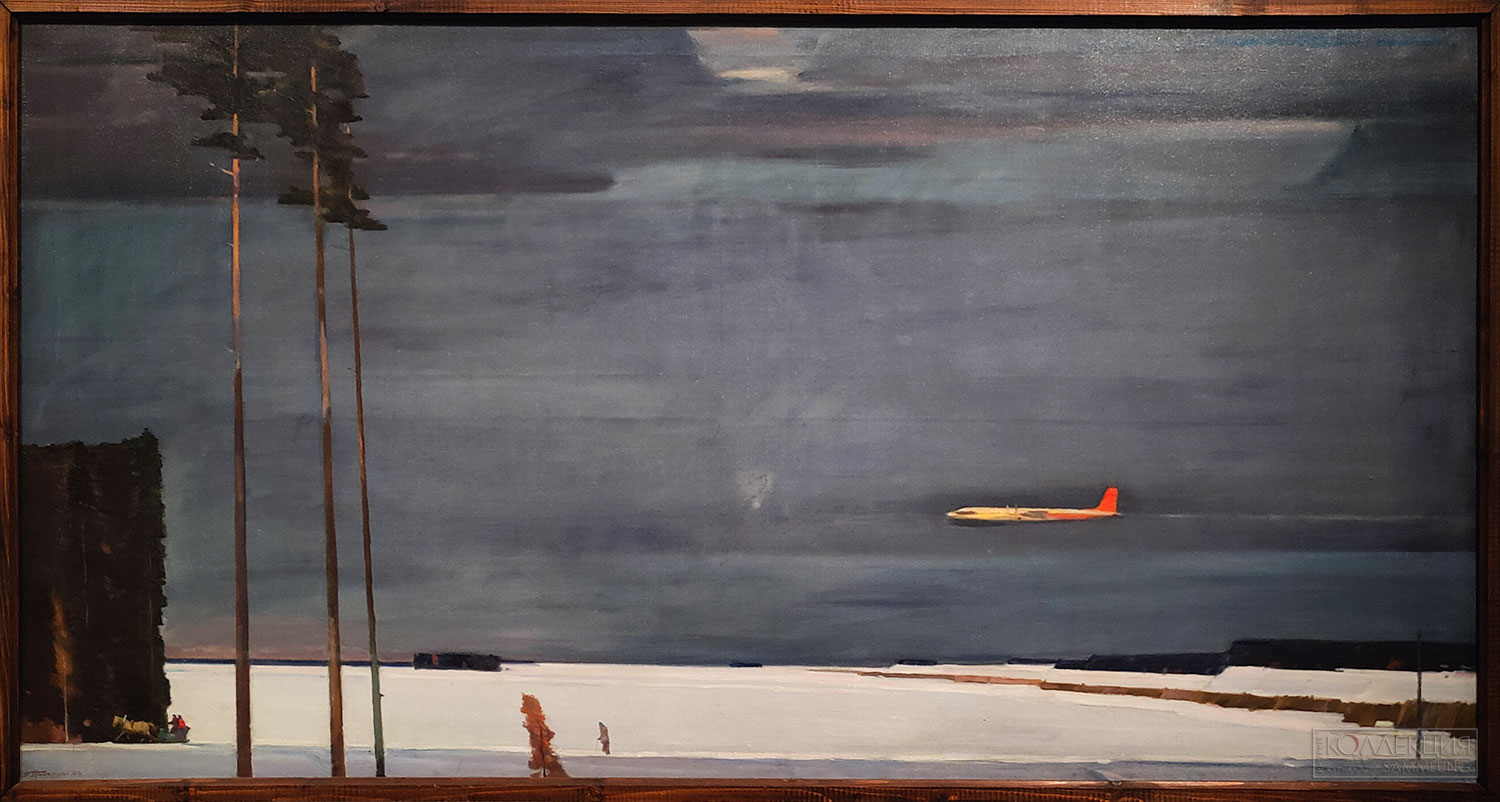

- Александр Лабас. Летят. Из серии «Авиация». По эскизам 1928 года. 1979. Ярославский художественный музей

- Павел Филонов. Без названия. 1923. ГРМ

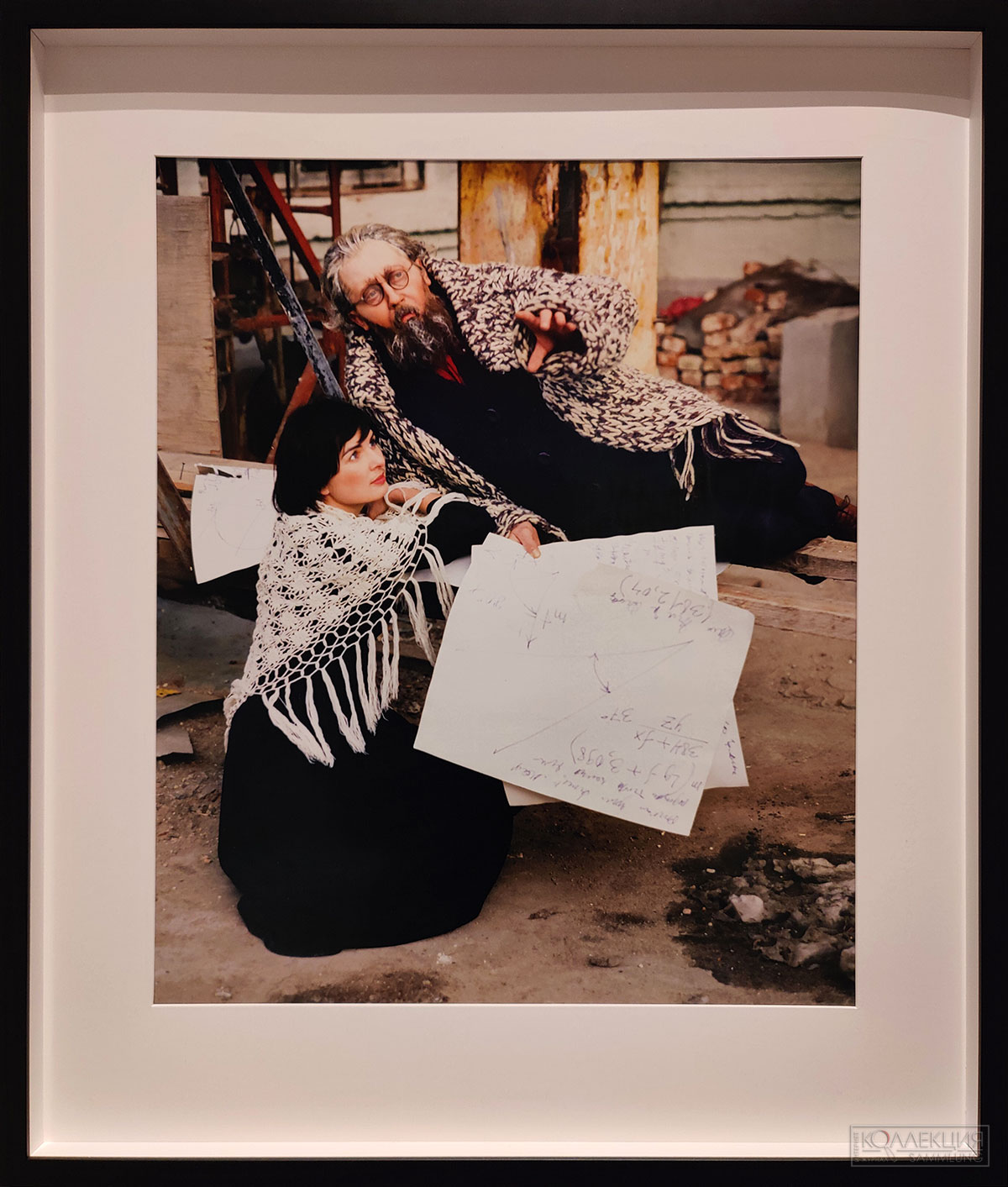

- Елена Губанова (р. 1960). Иван Говорков (р. 1949). Движение символа. 1991. ГРМ

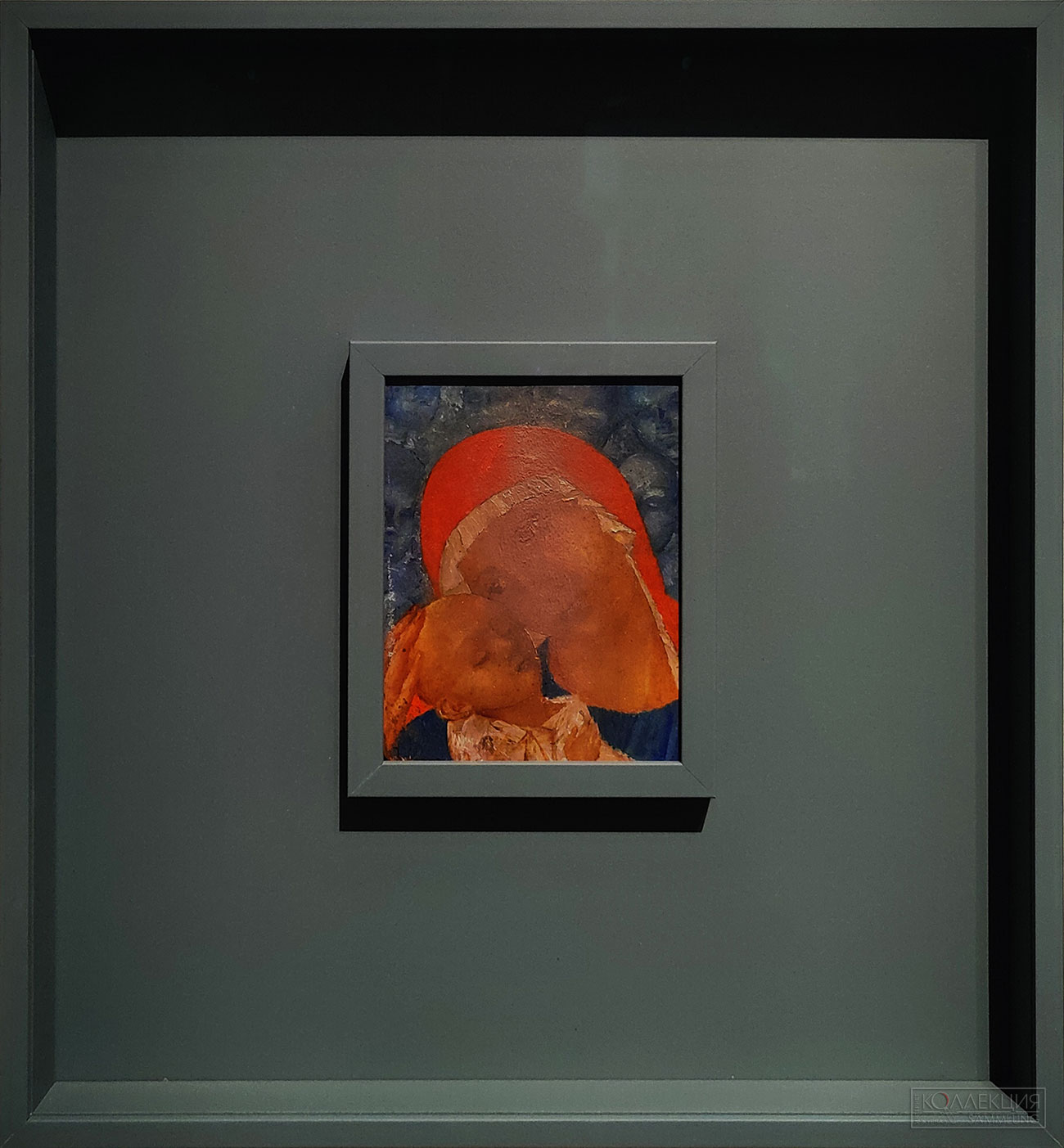

- Владимир Стерлигов. Вознесение, геометрическая композиция. 1967-1969. Собрание Сосковского музея современного искусства

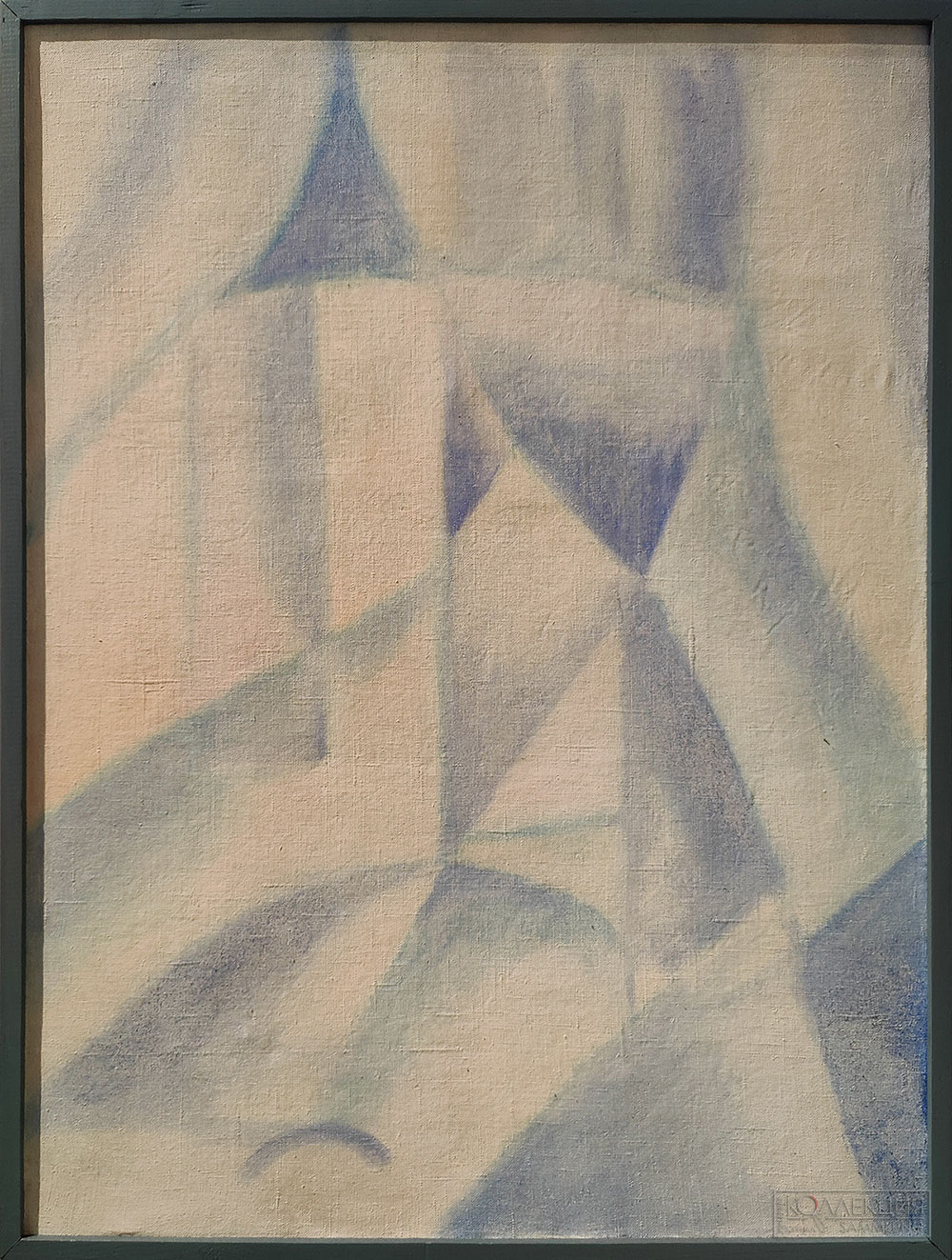

- Михаил Матюшин. Геометризация пространства (кристалл). 1918-1919. ГТГ

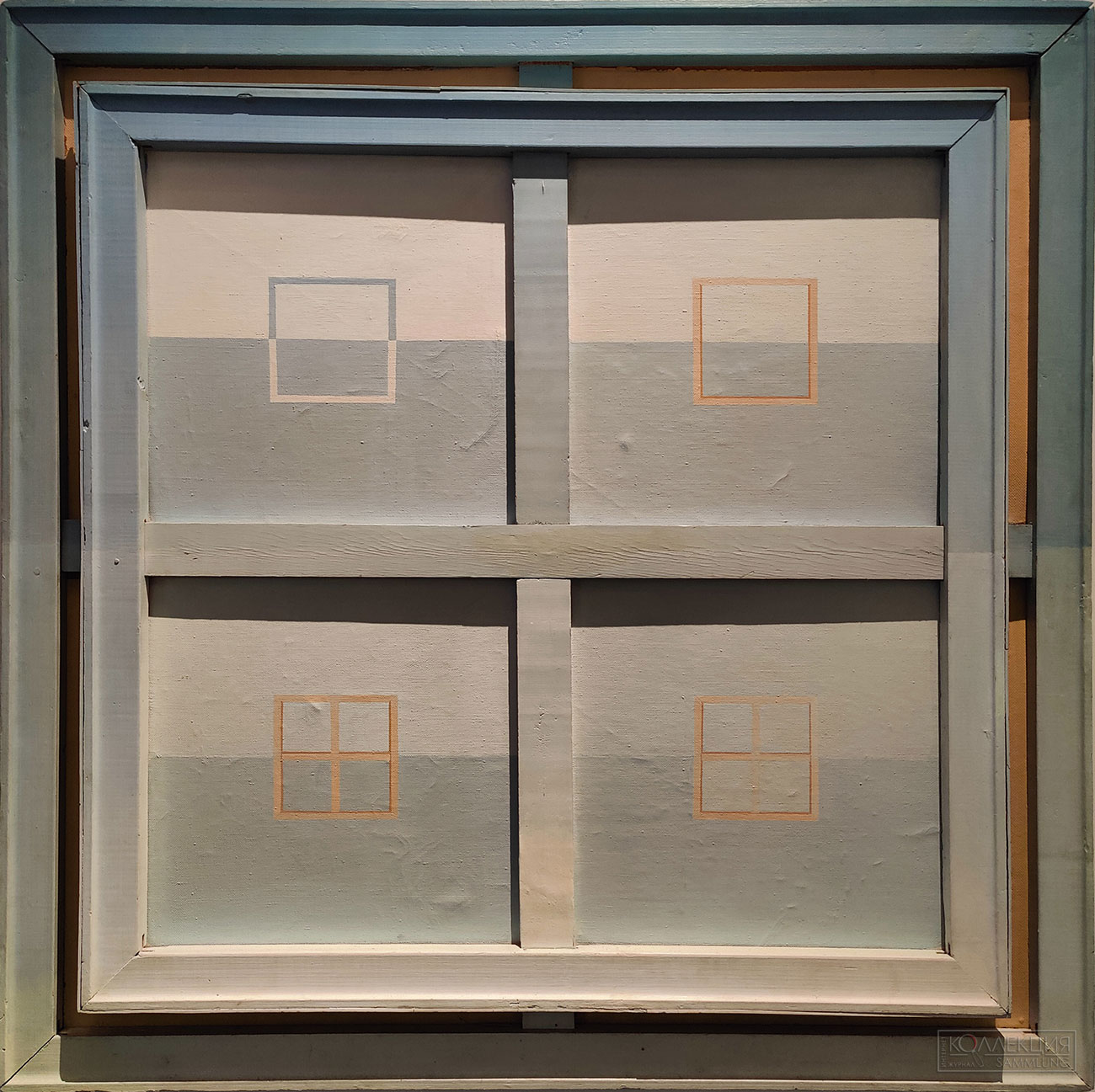

Ниже двухсторонняя картина Ивана Васильевича Клюна. Одна сторона — автопортрет, а вторая — беспредметная композиция. Размещение в «окне» удачное и встречается для показа подобных работ.

- Иван Клюн. Автопортрет. 1909-1910. ГТГ (на обороте беспредметная композиция)

- Иван Клюн. Беспредметная композиция. 1917. ГТГ (на обороте Автопортрет. 1909-1910. ГТГ)

Летающие объекты — довольно занятные на вид, помогли сделать выставку трёхмерной. Они отлично вписались. Вообще выставка достаточно воздушная — много разных летательных аппаратов, особенно сильно выглядящих на произведениях первой трети прошлого века.

- Василий Купцов. Дирижабль. 1933. Центральный музей Вооружённых сил Российской Федерации, Москва

- Александр Лабас. Дирижабль и детдом. 1930. ГРМ

Икона «Троица Новозаветная» из Государственного музея истории религии в Санкт-Петербурге, выполненная в особой технике три в одном в 1812 году — это удивительное произведение искусства!

Икона «Троица Новозаветная». 1812. Государственный музей истории религии. Санкт-Петербург

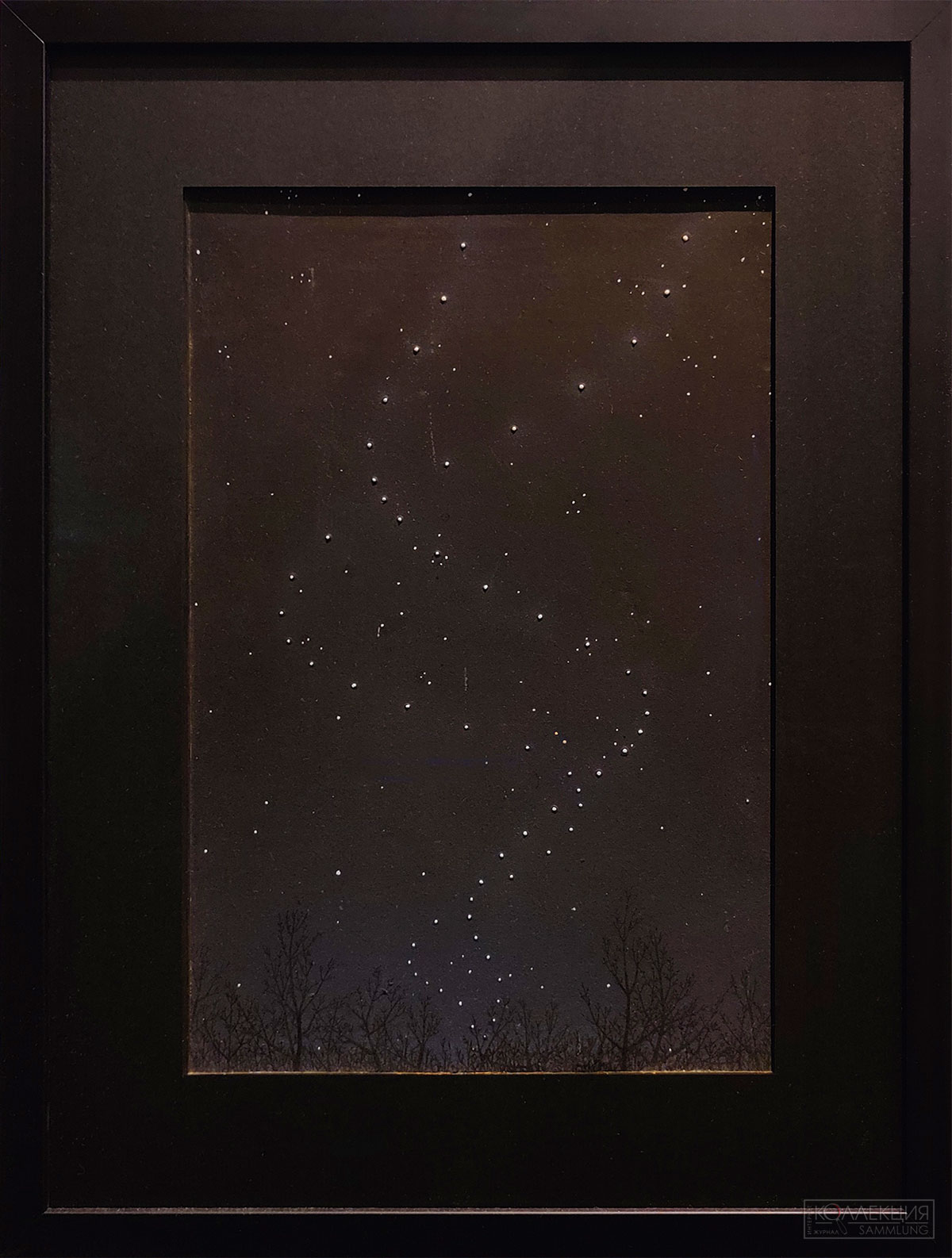

Из недавних работ обратила на себя работа 2017 года Александра Гронского. Пожалуй, если её не называть произведением «современного искусства», а просто «хорошей работой», которую можно рассматривать и подумать над увиденным, то это будет вернее.

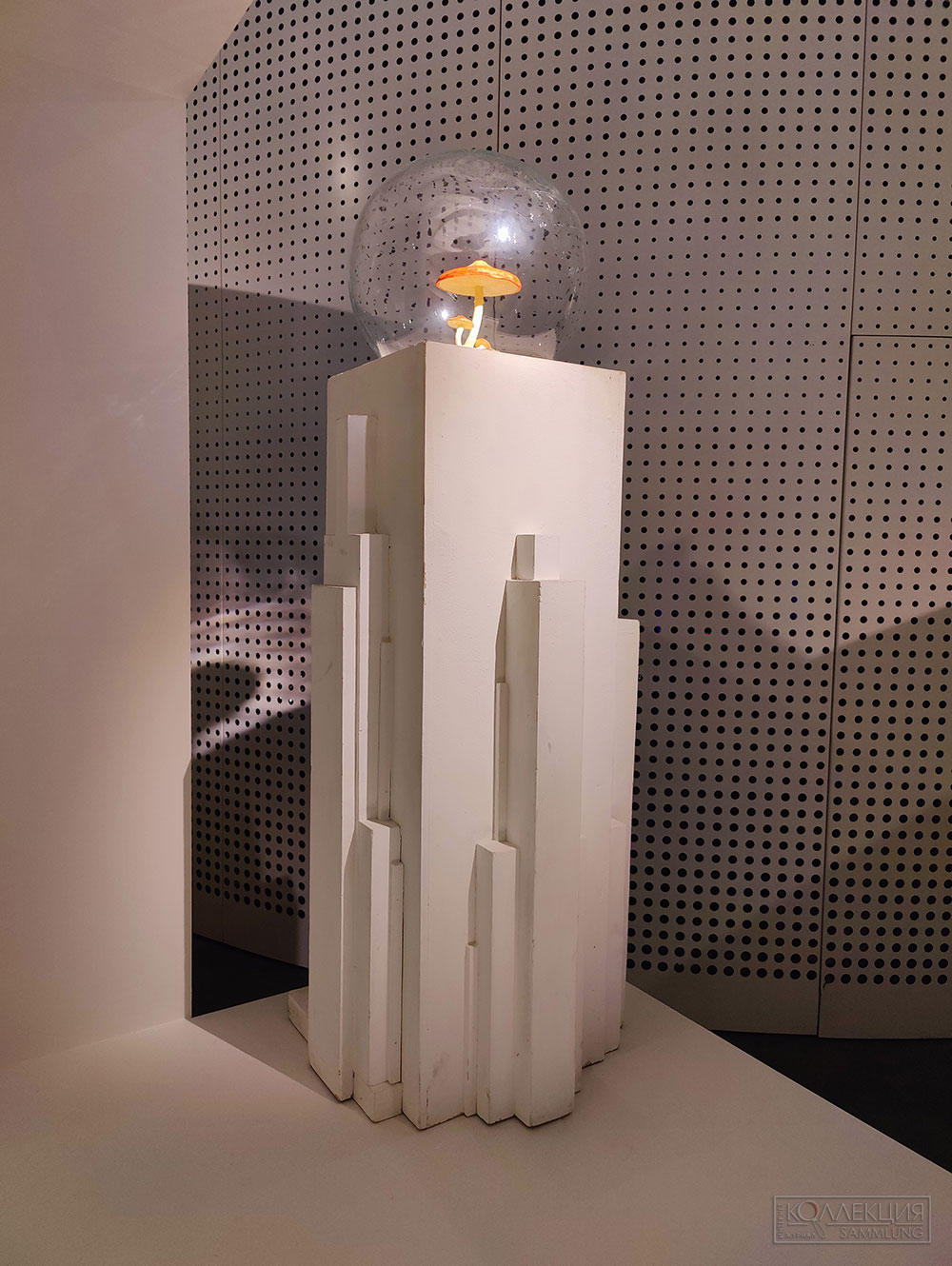

Ну и не пройти мимо «Грибов русского авангарда» Елены Елагиной и Игоря Макаревича. Они на выставке выглядят очень уместными, хотя стоят немного не удобно — хотелось бы их обойти вокруг и посмотреть на стеклянный купол поближе. Вещи достаточно идейная и совмещает в себе и разную технику, и разновременной взгляд на проблему.

Неожиданность стал огромных Мстёрское художественное панно «Обряды и праздники советского села» Владимира Некосова. Такая потрясающая работа, выполненная на основе иконописных традиций и ощущений советского человека, сформировавшихся к 1980-м годам.

Непременно отметим работу кураторов и архитекторов выставки: получили удовольствие от вашей воплощённой идеи именно так собрать произведения искусства и несколько вещей «современного искусства».

Куратор

Кураторы: Анна Замрий, Татьяна Шулика, Андрей Чернихов, Александр Ермолаев.

Архитекторы

Архитекторы выставки: архитектурное бюро DD:A|D.

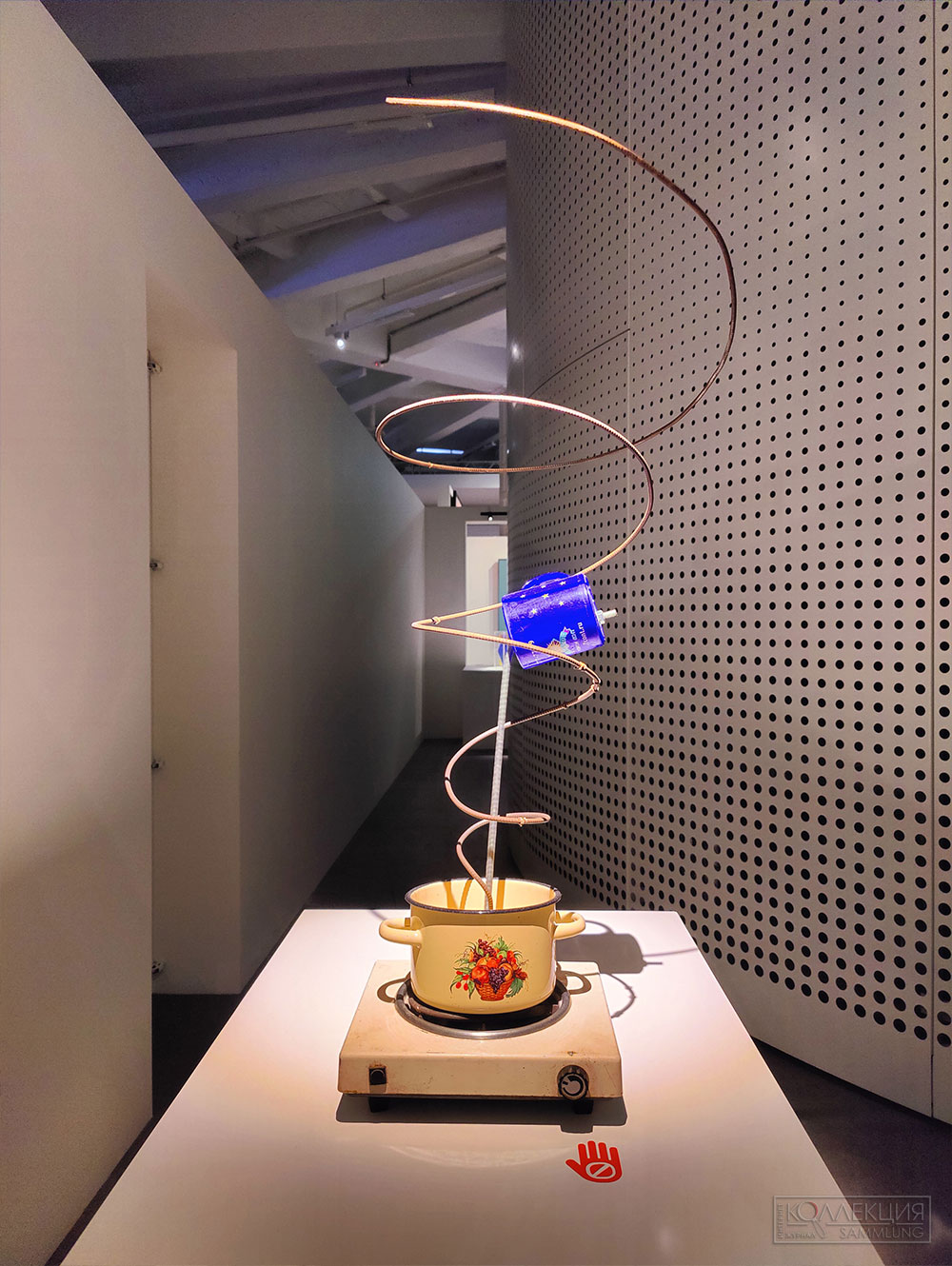

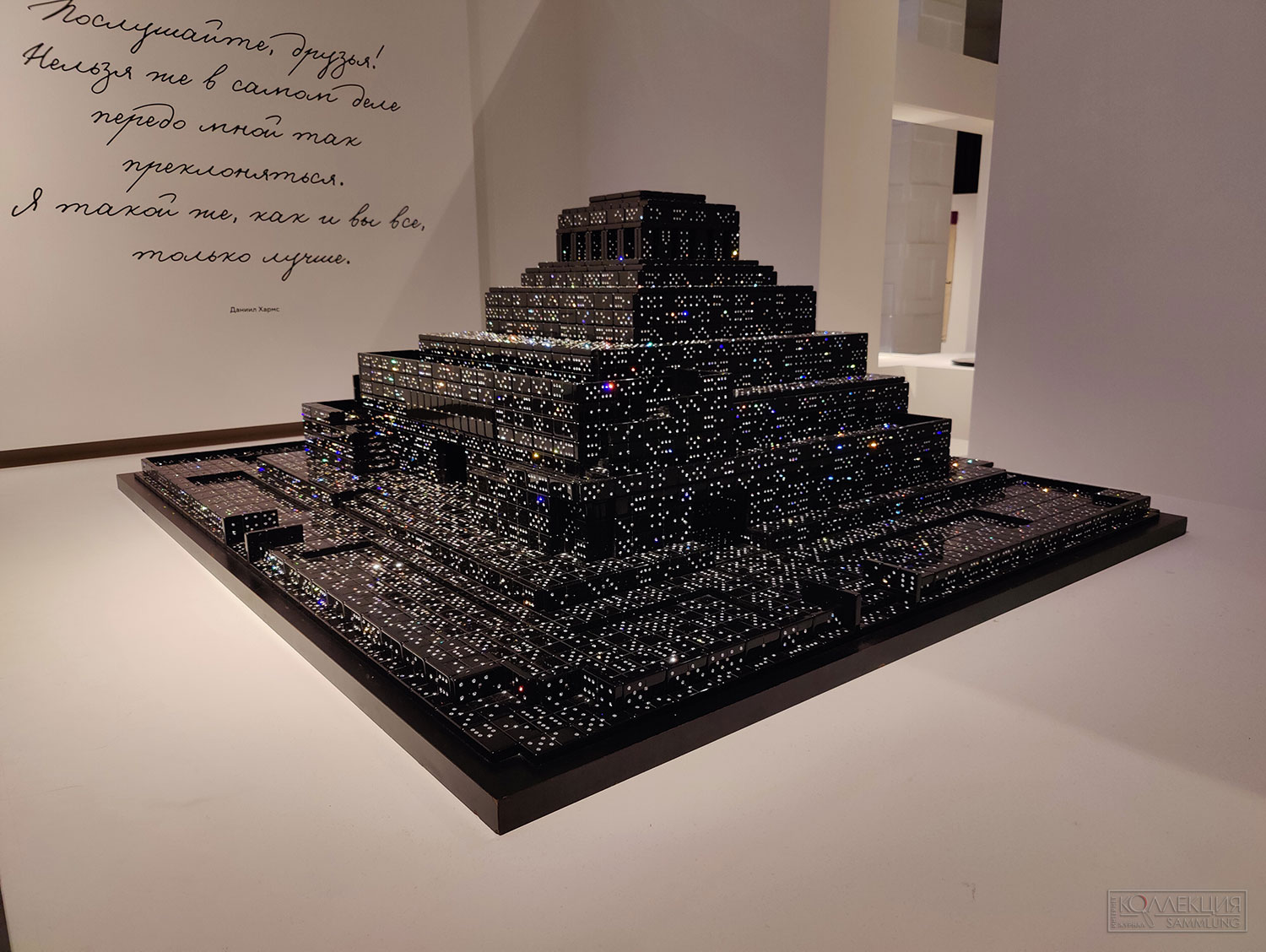

Всё же именно современное искусство, которое постоянно появляется в разных местах, удивляет. Но удивляет не само по себе, не останавливает на себе взгляд, не вызывает интерес как идея, а только вопрос: зачем. Зачем это показывают нам и тем более за деньги? Но без него теперь никуда. Мы послушали о высокой идее подвешенных на верёвочках красных палочках, посмотрели на старую электроплитку с кастрюлькой и торчащей из неё спиралькой, а также увидели Мавзолей из доминошек (почему автор его не сложил, например, к Олимпиаде-80, а только в 2008 году, как Лабас по эскизам 1928 года выполнил картину «Летят» в 1979-м?), и поняли — это кураторы показывают всё это, чтобы зрители посмотрели на все эти нелепые поделки рядом с работами мастеров и, наконец-то, поняли, что есть что. Так что кураторам ещё один респект.

Так что напомним, что вы пропустили отличную выставку, если не смогли её посетить.

Центр «Зотов» — благодарим за выставку.

Отдельная благодарность Ольге Журавлёвой направившей нас на эту выставку!

Вот как-то так, ребята.

- Алексей Сидельников, главный редактор журнала «Коллекция»

- Андрей Соловьёв, специальный корреспондент журнала «Коллекция»

Алексей Сидельников Андрей Соловьёв

Центр «Зотов»

Москва, Ходынская улица, 2 стр. 1

Окончание выставки 23 марта 2025 г.

__________________