К 40-летнему юбилею музея-заповедника «Царицыно» в Большом дворце и Хлебном доме открывается выставка «Люди и фонды. Коллективный проект сотрудников музея-заповедника “Царицыно”». Над её созданием трудились сорок три куратора. Сорок три нынешних и бывших сотрудника — от смотрителей до директоров — отобрали предметы из коллекции и рассказали свою историю музея.

На выставке представлены все коллекции «Царицына»: живопись, графика, старинные книги, скульптура, мебель, деревянный архитектурный декор, произведения из керамики, фарфора, стекла и текстиля, археологические артефакты, а также золотые и серебряные предметы, инкрустированные драгоценными камнями. Среди выбранных кураторами предметов — массивный деревянный наличник 1885 года, проекционный аппарат «Магический фонарь» начала ХХ века, гобелен «Слава Баженову» и шамотный кирпич с нарисованной на нем голубой розой, произведший фурор в 1973 году на Международном конкурсе керамики в итальянском городе Фаэнца.

«Царицыно — это и есть люди и фонды. Именно люди определяют уникальный характер музея и его место в культурной жизни страны. Многообразие коллекции полностью отражает этапы сорокалетней истории «Царицына». Музей создавали люди: формировали, сохраняли и представляли на выставках. Юбилейная выставка получилась очень необычной: во-первых, предметы не будут сгруппированы в одном пространстве, а дополнят собой уже существующие экспозиции, а во-вторых, у выставки не один куратор, а сорок три. За каждым предметом в экспозиции стоит человек, чья жизнь оказалась связана с “Царицыным”, и из суммы личных историй формируется единая история большого музея»

Елизавета Фокина, генеральный директор музея-заповедника «Царицыно»

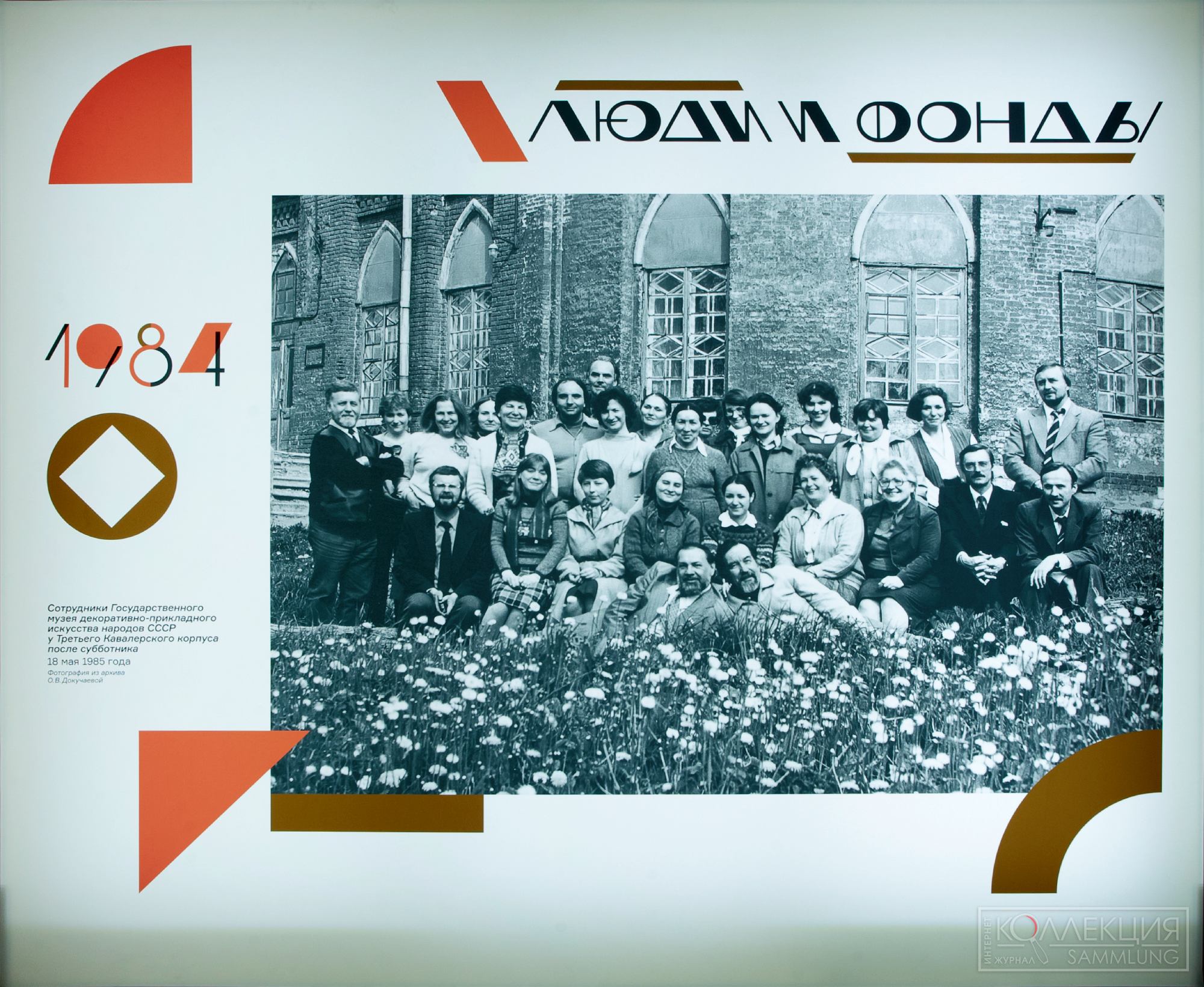

«Наша цель — объединить в одном проекте бывших и нынешних сотрудников вне зависимости от должностей и наличия ученых степеней. Участники были допущены в святая святых музея, в хранилище, где выбрали понравившиеся предметы. Кто-то выбрал экспонаты, которые помнит по проектам середины 1990-х годов, кого-то заинтересовали совсем новые поступления. Для «Царицына» эта выставка станет прекрасным юбилейным событием и одновременно командным творческим процессом, собравшем всех в столь нестандартном проекте»

Ольга Докучаева, главный научный сотрудник Дирекции музея-заповедника «Царицыно»

В выставке принимают участие три бывших директора музея-заповедника: Виктор Егорычев, Александр Безруков и Наталья Самойленко. Все трое представляют не предметы, а целые архитектурно-музейные ансамбли. К примеру, Виктор Васильевич рассказывает, как устанавливали в Екатерининском зале скульптуру Екатерины II; Александр Сергеевич — как в музее появился Атриум Хлебного дома и орган; а Наталья Юрьевна — об Оперном доме, как самом изящном и изобретательном строении Василия Баженова в Царицыне. Получается, что у директоров экспонат больше, чем просто предмет, а виденье всего музея в целом.

Каждый куратор написал эссе, в котором признался, какие события подтолкнули их к принятию решения работать в музее, почему они выбрали именно «Царицыно» и чем ценно происхождение предмета, который они выбрали для экспонирования. Эссе можно прочитать на выставке «Люди и фонды».

Музей декоративно-прикладного искусства в «Царицыне» был образован в 1984 году распоряжением Совета Министров СССР. Подлежащий реставрации дворцовый ансамбль стал домом для тысяч произведений авторского декоративного (предметов из стекла, керамики, фарфора, дерева, текстиля) и наивного искусства второй половины XX века. Позднее коллекция пополнилась живописью, скульптурой, гобеленами и мемориальными предметами XVII-XVIII столетий. И спустя сорок лет неустанной работы нескольких поколений сотрудников, в экспозициях и хранилище музея находятся более шестидесяти тысяч предметов.

Сокураторы выставки: Светлана Бакалова, Александр Безруков, Ольга Владимирова, Александра Герасимова, Екатерина Дворникова, Ольга Докучаева, Вера Дормашева, Виктор Егорычев, Екатерина Елисеева, Павел Ермолов, Надежда Иванова, Юлия Иванова, Дарья Каверина, Светлана Калинина, Елена Карасёва, Юлия Киселёва, Ольга Копейчикова, Ирина Коротких, Андрей Кулик, Ирина Курдачёва, Алексей Лизунов, Жаклин Никифорова, Кирилл Никишин, Елена Офицерова, Екатерина Павлова, Ксения Паршина, Александр Першин, Виктория Петухова, Светлана Поликарпова, Людмила Романова, Наталья Самойленко, Ирина Селезнёва, Ольга Соснина, Анастасия Стальная, Дмитрий Стальной, Михаил Тренихин, Кристина Тростьянская, Ирина Фролова, Алина Ходаковская, Ольга Храброва, Людмила Шемракова, Елена Шишкина, Вера Ярилина.

Пресс-служба ГМЗ "Царицыно" 06.06.2024

Приведём некоторые эссе сотрудников музея: заместителя генерального директора Виктории Петуховой (служба экспозиционно-выставочных, научно-исследовательских и экскурсионных программ), а также постоянных авторов журнала «Коллекция», научных сотрудников музея-заповедника «Царицыно» — Александры Герасимовой, Павла Ермолова и Михаила Тренихина.

Выбор Виктории Петуховой, заместителя генерального директора по научной и экспозиционно-выставочной деятельности

Музей «Царицыно» — живой и сложный организм. Любой, кто попадает в его орбиту, будь то сотрудник или посетитель, оказывается перед необходимостью вступить в диалог с многогранностью и парадоксальностью его образа: это архитектурный шедевр XVIII века и коллекция декоративно-прикладного искусства эпохи СССР; музей произведений рук человеческих в центре природного заповедника; дворец с 250-летней историей и молодой музей, которому всего 40 лет.

Каждый может выбрать, с какой ипостасью этого чудесного места ему говорить. Мне нравятся все! Вот уже девять лет я работаю здесь, делаю выставки на разные темы, и бесконечность возможностей, которые даёт Царицыно для историка искусства, всё еще удивляет меня. Сейчас мой пристальный интерес прикован к тому, что имеет долгое и сложное название —«декоративно-прикладное искусство». За ним скрываются произведения подлинно высокого искусства, созданные художниками, масштаб которых сопоставим с мастерами живописи или скульптуры, имена которых, в отличие от прикладников, известны всем. Почти у каждого на слуху Валентин Серов, Виктор Васнецов или Иван Айвазовский. А многие ли слышали о Викторе Шевченко, Михаиле Копылкове или Алексее Воробьевском?

Декоративно-прикладное искусство работает с образами изначально вполне утилитарных предметов: домотканый ковёр для утепления стен, керамический сосуд для воды, бронзовое украшение для ритуального действия. В ХХ веке в этом виде творчества произошла настоящая революция: художники-прикладники преодолели утилитарность бытовых вещей и превратили их в художественные объекты, артефакты. И ваза стала скульптурой, ковёр — картиной или панно.

Они самодостаточны, они нужны для любования, для разгадки смыслов, погружения в атмосферу прекрасного.

Примером для иллюстрации этого явления я выбрала композицию «К солнцу» Виктора Шевченко, художника-классика в области художественного стекла, лауреата огромного количества премий, в том числе международных, изобретателя новаторских техник обработки и декорирования стекла. Произведения Виктора Шевченко хранятся в государственных музеях и частных коллекциях. Композиция «К солнцу» состоит из объектов, которые можно было бы назвать вазами, хотя вряд ли кому-то придёт в голову поставить в них цветы. По сложности исполнения это шедевр: так «вылепить» стеклянную массу и создать переходы цвета под силу только мастеру. Но кроме того, это законченная многофигурная художественная композиция, где сбалансированно всё: количество элементов, цветовая гамма, разнообразие форм. А ещё художник учитывает, как отразится игра света на стекле его произведений. Но даже если не знать все нюансы создания композиции и не понимать богатство художественных приёмов, невозможно не заметить её красоту: она очевидна, рассматривать этот шедевр можно почти бесконечно.

Выбор Александры Герасимовой, руководителя научно-исследовательского отдела, кандидата искусствоведения

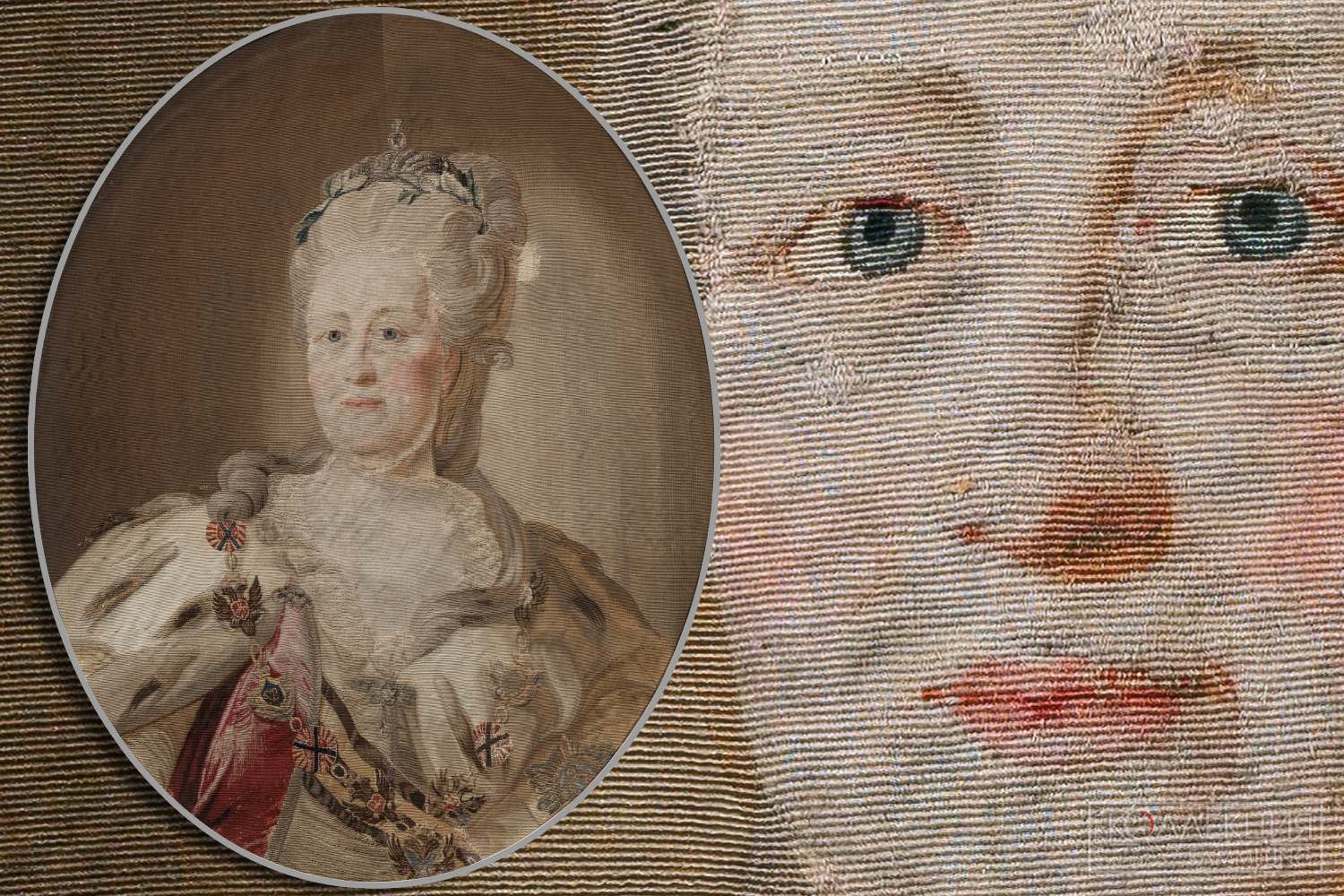

До прихода в музей «Царицыно» я больше занималась историей европейского изобразительного искусства и отечественной архитектуры. Шпалера для меня стала путём в мир декоративно-прикладного искусства и в коллекцию нашего музея. Царицыно я воспринимала прежде всего как великолепный архитектурно-парковый ансамбль, а вот отношение к коллекции, хранящейся в дворцовых стенах, у меня было отстранённое. Это отчуждение смогла «пробить» шпалера.

Шпалера (у нас её часто именуют гобеленом в честь известной французской мануфактуры Гобеленов) — это особое произведение художественного ткачества — полотно с вытканными на нём сюжетными или декоративными изображениями.

В собрании музея «Царицыно» хранится обширная коллекция гобеленов. Её ядро составляют произведения российских и советских мастеров XX–XXI веков, но есть и прекрасные образцы старинных шпалер. Это произведение выполнено по живописному портрету кисти Фёдора Степановича Рокотова. Образ настолько понравился императрице, что она рекомендовала другим художникам ориентироваться на него при создании её портретов. Было создано множество копий этого полотна. В данном случае мы имеем дело с повторением, выполненным на Императорской шпалерной мануфактуре в Санкт-Петербурге. Искусство гобелена сложное и необычайно трудоёмкое. Поэтому шпалеры были не только дóроги, но и достаточно редки, становились достоянием королевских дворов и аристократии. В России гобеленовое производство появилось при Петре I — после того, как в 1717 году царь посетил знаменитую Королевскую гобеленовую мануфактуру во Франции. Петру удалось договориться о переезде в Россию нескольких её мастеров, и в том же году близ Петербурга был основан Шпалерный мануфактурный двор. Сначала копировались французские образцы, но вскоре мастера стали создавать изображения на основе императорской живописной коллекции, а также придумывать свои сюжеты и декоративные композиции. Уже к 1740-м годам здесь работало более 40 российских мастеров. Качество исполнения приблизилось к стандартам лучших европейских мануфактур.

В екатерининское время русская шпалера обрела свой характер. В годы правления Екатерины II виртуозность мастеров шпалерной мануфактуры достигла такого уровня, что стали создаваться тончайшие тональные переходы. Это позволило шпалерному искусству обратиться к реалистичным изображениям малых форматов. Именно портретные гобелены стали визитной карточкой Императорской шпалерной мануфактуры — тем, что выделяло её продукцию среди всех европейских производств.

Портрет из собрания музея, возможно, был создан, чтобы украшать покои императорского дворца и поражать иностранных визитёров, а может быть, должен был стать дипломатическим подарком. К сожалению, со временем под воздействием света нити потускнели, но и сегодня мы поражаемся удивительно тонкому и сложному переплетению и плавным переходам оттенков цвета. Для меня очень важно, что выставочный проект, созданный к 40-летию музея, дал возможность показать этот образ Екатерины II — свидетельство расцвета шпалерного искусства в России.

Выбор Павла Ермолова, старшего научного сотрудника, кандидата искусствоведения

Я старший научный сотрудник музея, в штате с декабря 1996 года. Годы пролетели мгновением, даже не заметил, как из молодого сотрудника превратился в старожила…

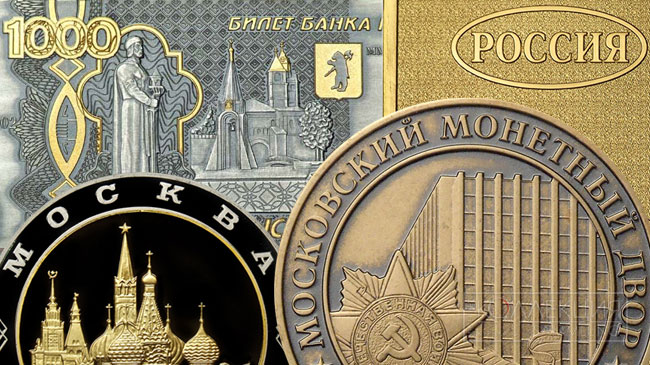

Для проекта «Люди и фонды» я мог бы выбрать много интересных вещей, но остановился на одной монете из нашего собрания. Я с детства неравнодушен к нумизматике. История нашего музея насчитывает всего несколько десятков лет, и долгое время у нас не было ни одного интересного предмета нумизматики. На удивление мало монет отложилось в фондах в результате археологических раскопок на территории музея-заповедника. Некоторое количество монет музей приобрёл моими стараниями, немного было передано московскими археологами.

Поэтому, когда в 2007 году археологи Москомнаследия предложили мне и другим нашим сотрудникам приехать и принять в фонды музея предметы, найденные во время раскопок в Замоскворечье, я прыгнул в музейный фургон с огромным энтузиазмом. Ведь нам обещали большой клад, найденный в 2004 году строителями при рытье котлована в Среднем Овчинниковском переулке. Мы привезли монеты вместе с белоглиняной кубышкой — специальным кувшином, в котором в XVII веке хранили деньги люди самых разных сословий. Особая ценность этих 9647 маленьких серебряных монеток была в том, что они представляли собой единый кладовый комплекс. Как предположил исследователь Москомнаследия С.П. Петухов, клад был сокрыт в правление царя Михаила Фёдоровича купцом, который торговал с северными землями русского государства.

Монеты этой эпохи называют проволочными копейками, а на нумизматическом жаргоне — ещё и чешуёй. Заготовки для монет делали из кусочков разрезанной и расплющенной проволоки: по ним били штемпелем, и получались «чешуйки» — блестящие монетки неровной формы. Правительство охраняло своё право на чеканку денег. Монеты иных стран к обращению не допускались, не разрешалось и вывозить наши мелкие, но высокопробные монетки. Казна получала значительную прибыль от передела серебра в копейки.

Надо вспомнить, что русское государство пережило в начале XVII века тяжелейшее Смутное время. В 1613 году молодой царь Михаил Фёдорович принял в наследство разорённую смутой державу. Рынок страны был наводнён поддельными монетами, низкопробными и легковесными, часть из которых чеканили шведские интервенты. Даже Дания, далеко не первостатейная европейская держава, в правление короля Кристиана IV пыталась проникнуть на русский север. В Дании с 1619 года был налажен выпуск деннингов — монет, имитировавших русские проволочные копейки. Делалось это для того, чтобы потеснить царские деньги и наживаться, помимо северной торговли, ещё и на монетной чеканке. Первоначальные выпуски были от имени короля Кристиана IV, а в дальнейшем датчане просто подделывали русскую монету, незаконно ставя на ней имена русских царей. Выбранный мной деннинг относится к ранней серии этих монет с готической надписью на старонемецком языке: Van G[ottes] Genaden Christian der IIII Konic in Dennemarc — «Божьей милостью Кристиан IV, король в Дании».

На вид невзрачная, эта редкая монетка стараниями учёных-нумизматов теперь способна рассказать о датских мошенниках, торговых войнах и драматической истории русского государства в XVII веке.

Выбор Михаила Тренихина, научного сотрудника, кандидата искусствоведения

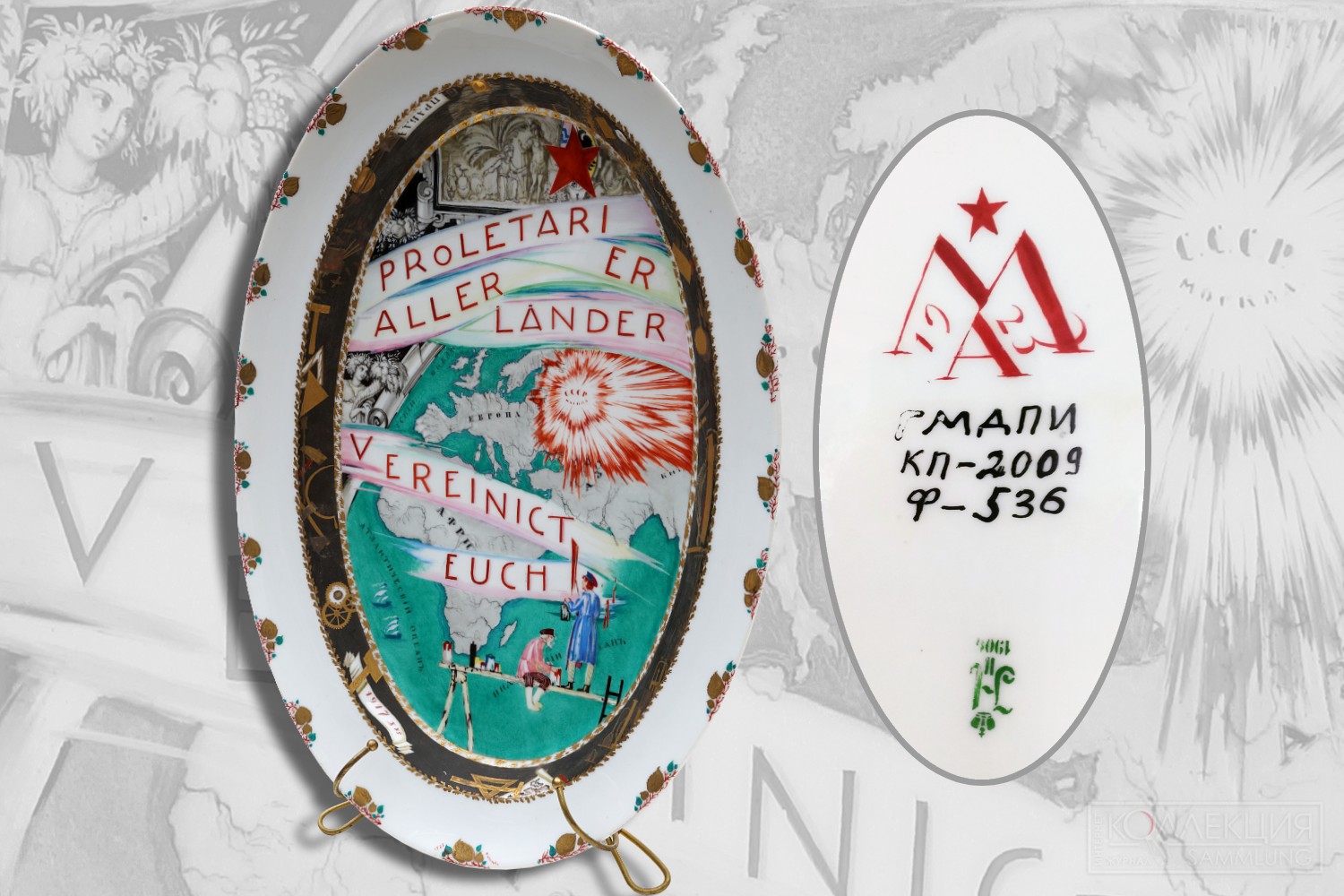

Oдин из наиболее «цепляющих» меня экспонатов нашего музея — блюдо Михаила Адамóвича. И объясняют это несколько факторов.

Во-первых, агитационный фарфор — уникальное и яркое явление в отечественном искусстве, часть национальной художественной культуры. Но если в прошлом важна была именно агитация, то сегодня эти произведения воспринимаются без идеологического подтекста — просто как искусство. В век интернета пропагандировать произведениями искусства сложно. Сегодня работают короткие ролики, сообщения в соцсетях и разного рода картинки-демотиваторы. Но их нельзя считать искусством. Да и останется ли от них что-то через сто лет?

Теперь непосредственно про само блюдо. И это — второй момент. Создано оно было в 1923 году на Государственном фарфоровом заводе Петрограда (сегодня — Императорский фарфоровый завод, старейший в России и третий завод, построенный в Европе). Что увидит на блюде зритель? Новое и старое. И это новое, прямо скажем, подавляет старину. Красная звезда (новое) поверх двуглавого орла и гравюры с античным сюжетом (старое). Карта Европы, Африки и Азии; на территории СССР полыхает костёр мировой революции. Двое мужчин поверх карты наносят краской надпись: «Proletarier aller länder, vereinigt euch!» («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»). Зачем эти мужчины пишут по-немецки? Агитационный фарфор не стал массовым искусством, для его создания нужны были высококлассные художники. Победившему народу агитфарфор оказался не по карману. А значит, быть средством пропаганды новых идей и образа жизни, нового отношения к учёбе и труду он мог только для ограниченного круга советских граждан. Зато на Западе эти работы пользовались огромной популярностью, и основная часть фарфора с агитационной символикой шла на экспорт. Вот это царицынское блюдо — повторение блюда 1921 года, выполненного Михаилом Адамóвичем для выставки в Берлине.

Третье, что обращает на себя внимание, — необычная деталь. На обороте блюда — две монограммы: последнего российского императора «Н II» (марка Императорского фарфорового завода образца 1894–1917 годов) и авторская монограмма Адамóвича (оборот посетителю не виден, но я-то знаю, какой он!). Дело в том, что в первые годы советской власти использовали оставшееся от царских времён «бельё», нерасписанные фарфоровые заготовки.

Этот артефакт попал в царицынские фонды благодаря стараниям Лидии Владимировны Андреевой (1930–2018), знакового для нашего музея человека, блестящего специалиста. Проходя через зал, где выставлено это блюдо, я каждый раз мысленно благодарю Лидию Владимировну — и за пополнение коллекции музея, и за то, что работаю в одном из самых романтических мест Москвы и наслаждаюсь этим вот уже более шести лет. Ведь именно она, зная, что я руководил галереей Императорского фарфорового завода, пригласила меня работать в «Царицыно». А теперь я провожу в музее Андреевские чтения — конференцию, посвящённую её памяти.

Подробно об этом блюде см. статью Тренихин М.М. Фарфор как агитация. Истории столетней давности // Московское наследие, 2023. №5. С. 96—108.

Виктория Петухова, Александра Герасимова, Павел Ермолов, Михаил Тренихин

«Люди и фонды. Коллективный проект сотрудников музея-заповедника “Царицыно”»

11 июня 2024 г. — 12 января 2025 г.

Большой дворец, Хлебный дом

Государственный музей-заповедник «Царицыно»

Москва, улица Дольская, дом 1

Купить билет в Царицыно

_________________

>>><<<