Сегодня искусство соцреализма интересно многим. Отчасти потому, что прошло значительное время, у кого-то из-за ностальгии. А кто-то просто гуляет по ВДНХ, или рассматривает станции метро. И неизменно возникнут образы представителей разных национальностей, титульных народов республик СССР. Это и плакаты, и фонтан «Дружба народов», и фарфоровые барельефы работы Натальи Данько[1] на станции Театральная. И на каждой большой выставке должны были быть представлены художники от каждой республики. Некий баланс, или хотя бы его видимость, пытались соблюдать.

В этом ряду можно назвать и серию произведений Василия Михайловича Погорелова. Но прежде хотелось бы рассказать о самом авторе. Скульптор прожил долгую жизнь – родился в 1895 году, а скончался уже в 1980-м. Сведения о биографии наиболее полно (хотя и с неточностями) представлены в буклете посмертной выставки в Москве 1987 года.[2]

Родился 30 июля 1895 года в селе Подгородная Каменка Симбирского уезда [ныне г. Ульяновск]

1918 Окончил Казанскую художественную школу. Преподаватели Н.И. Фешин, П.П. Беньков. Работал над праздничным оформлением, Симбирска к демонстрации трудящихся 1 Мая. Оформил здание Большого театра в Симбирске для Губернского съезда РКП(б).

1918–1920 Воевал в рядах Красной Армии

1920–1923 Преподавал рисование в школах Симбирска (ныне Ульяновска), организовал декоративно-художественную мастерскую при Сибирском уездном отделе народного образования

1923 выл направлен учиться Симбирским ГУБКОМом РКП(б) в Московский ВХУТЕМАС.

1929 Окончил ВХУТЕМАС (преподаватели В. И. Мухина, М. С. Белашов, И. С. Чайков). Вступил в АХР.

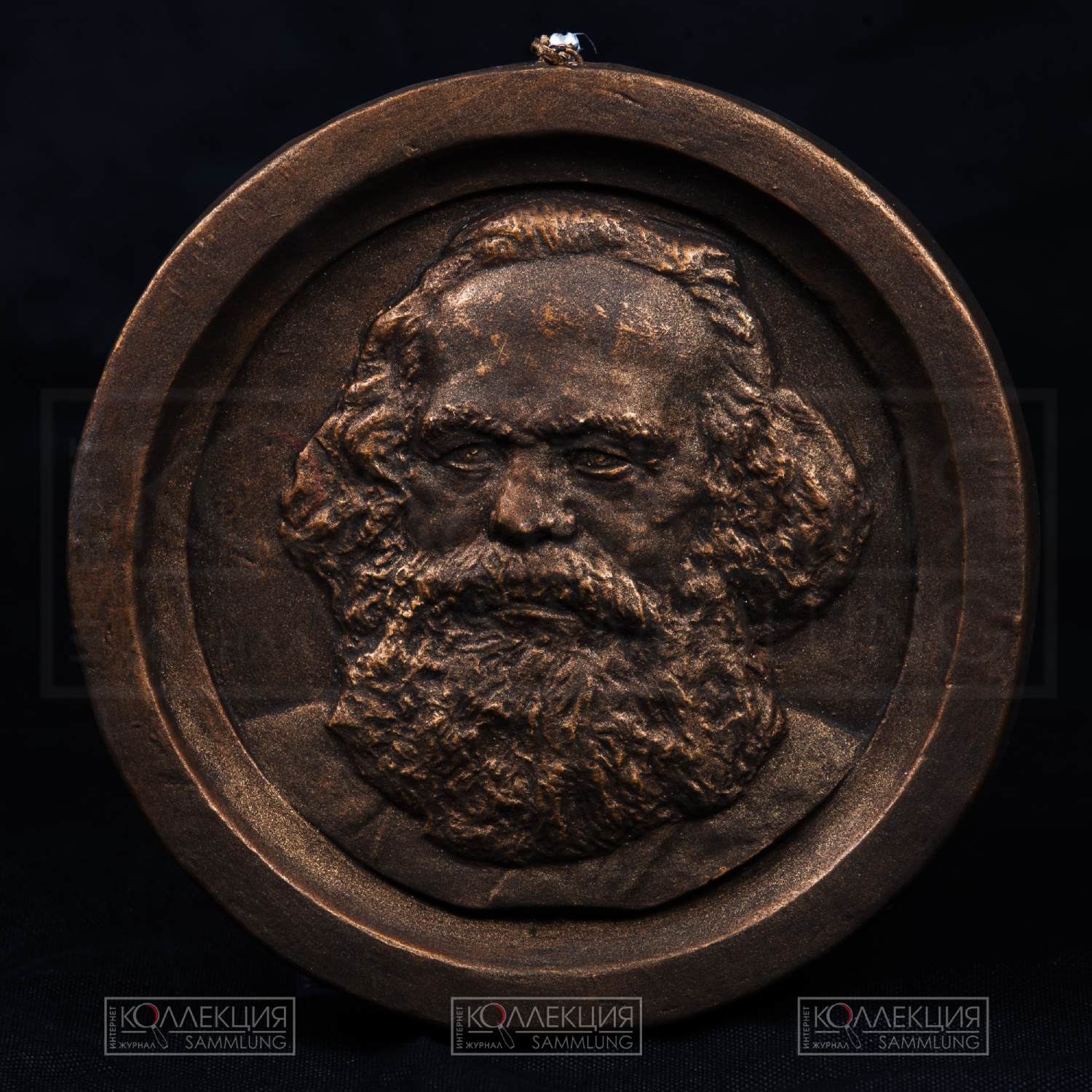

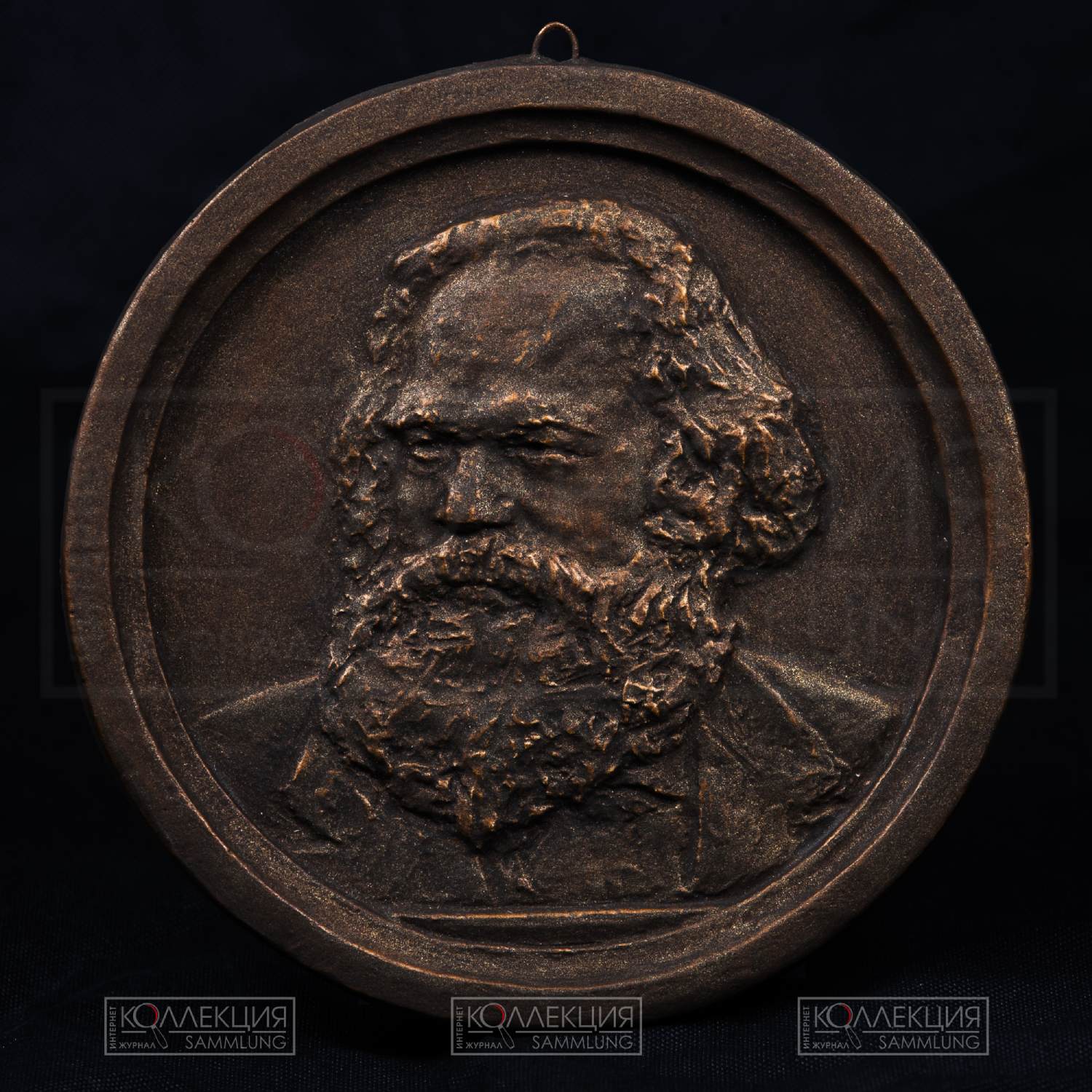

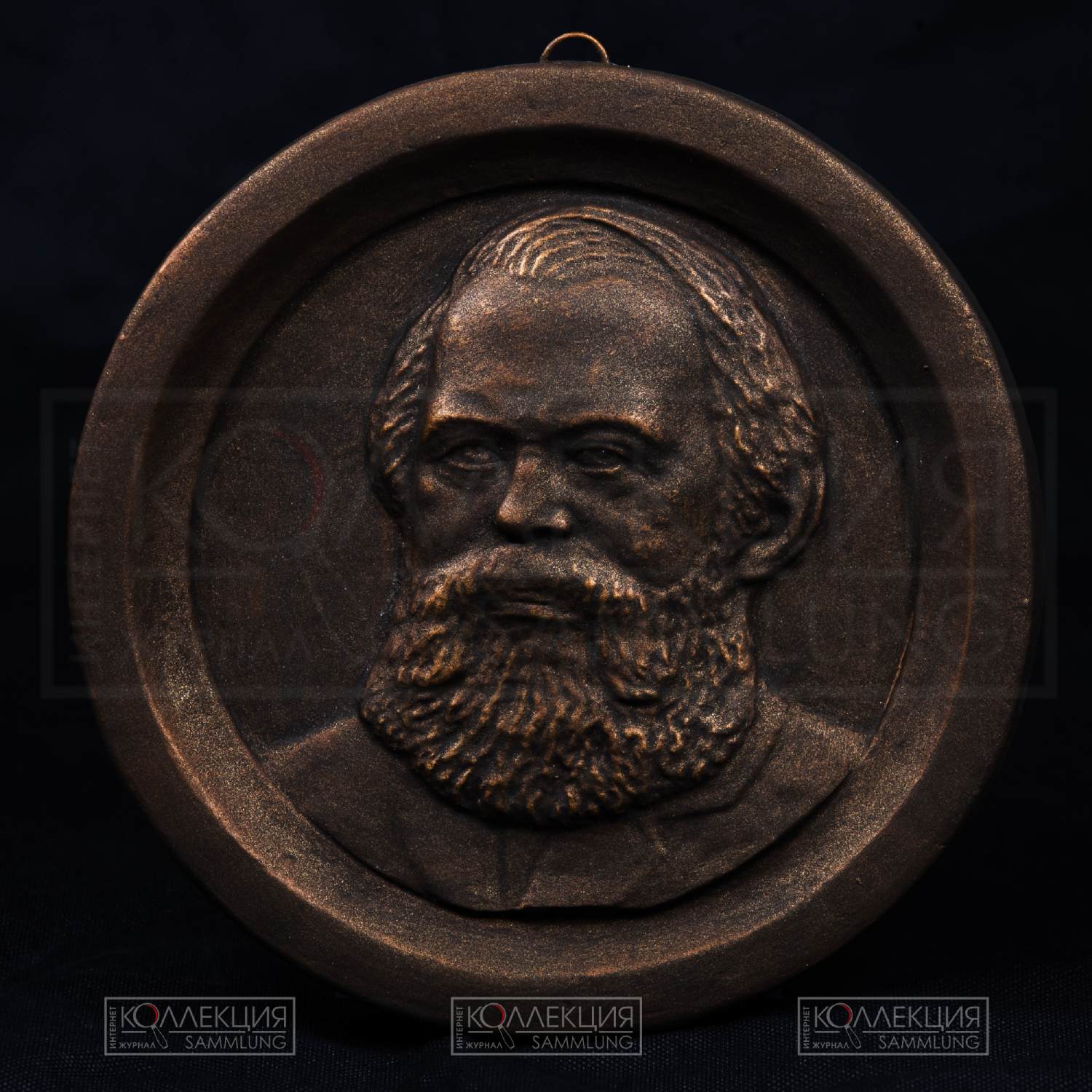

1929–1930 Принимал участие в конкурсах на лучший эскиз памятника «Восстание 1905 года», лучшую работу для торговой палаты. Работал над образами красноармейцев в скульптуре. Барельефы «К. Маркс», «Печатница», «Ударник» получили 1-ю премию АХР за 1930 год. Бюст «Ударник труда орденоносец Н. С. Шумский» был установлен в Аллее ударников в Парке культуры и отдыха им. М. Горького.

1931 Был командирован в коммуну им. В. И. Ленина на Северном Кавказе. Написал тематические картины «Сдача хлеба государству», «Сбор урожая в коммуне», «Последняя копна», «В ненастье», созданы скульптурные композиции «Коммунары», «Стрижка овец», «Овцевод». Оформил клуб, партконференцию и праздник Великой Октябрьской социалистической революции в коммуне им. В. И. Ленина.

1932 Вступил в Союз художников СССР.

1933 Занимался в аспирантуре студии им. Андреева у профессора А.Т. Матвеева.

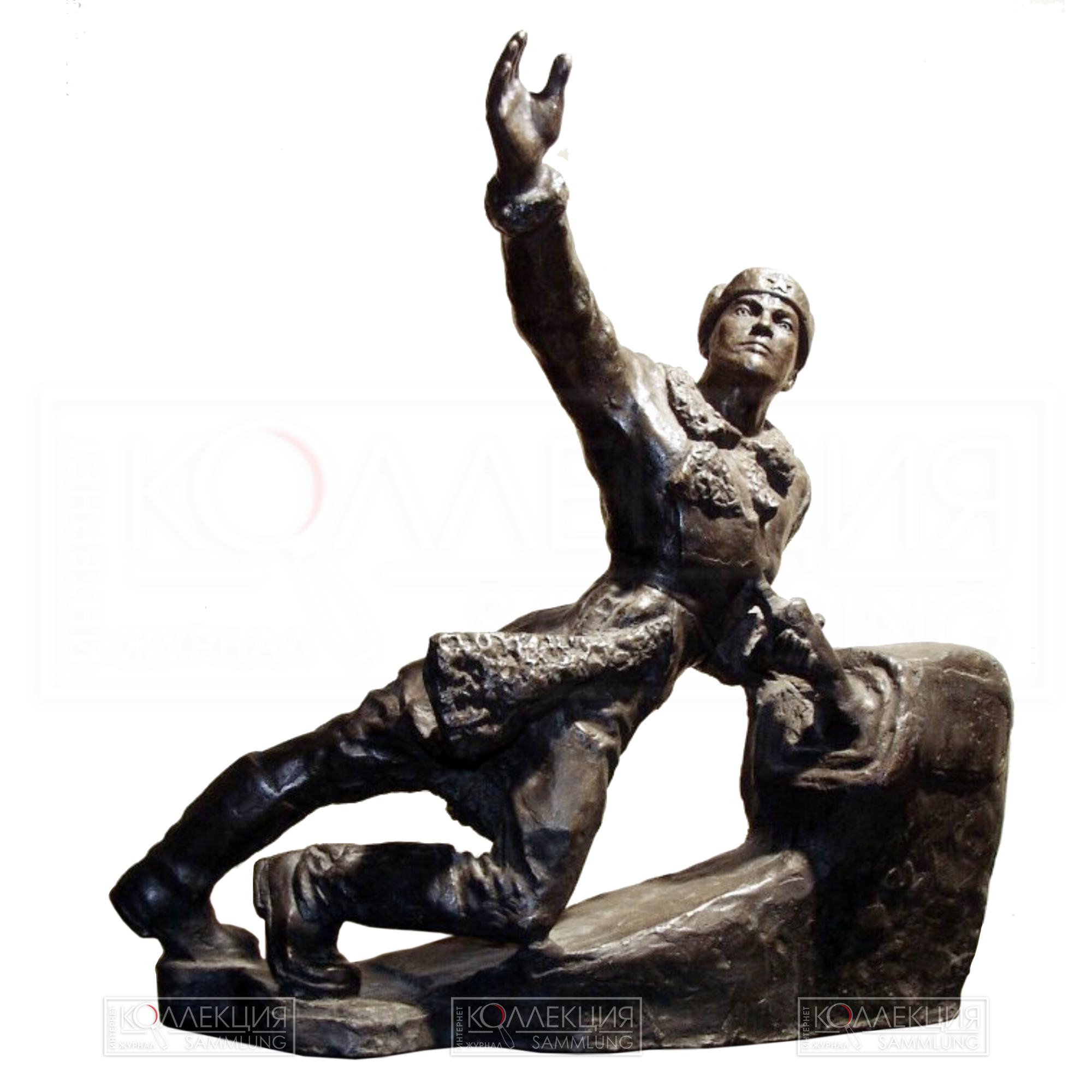

1934–1936 Работал над скульптурами «Красноармейцы», «Парад на Красной площади», «На страже СССР», барельефом «Батарея отдельной Краснознаменной Дальневосточной Армии на позициях».

1937–1968 Создал скульптуры «Союзные республики» [тут неточность, минимум с 1935 года – прим. М.Т.]

1939 Создал барельефы «Индустрия», «За 8 миллиардов пудов хлеба».

1939–1940 Принимал участие в конкурсах «Образы вождей в скульптуре», «Памятник М. Горькому», «Скульптурное оформление фасада Концертного зала им. П. И. Чайковского».

1940–1941 Работал над памятником В. И. Ленину в Мало-Ярославце (установлен в 1941 году).

1941–1942 Работал в ГМИИ им. А.С. Пушкина и ГТГ над упаковкой произведений искусства для эвакуации, реставрировал в Измайловском парке 18 скульптур, пострадавших от артобстрела, рисовал плакаты для «Окон ТАСС», создал скульптурный портрет И.В. Панфилова, композицию «Подвиг А. Матросова» [что не соответствует времени, т.к. Матросов погиб при совершении подвига в 1943 году — прим. М.Т.], ряд графических портретов бойцов в госпиталях Москвы. Участвовал в создании оборонительных рубежей на подступах к Москве.

1942–1944 Воевал в рядах Красной Армии, был пулемётчиком.

1944 Демобилизован по инвалидности.

1946–1947 Преподавал скульптуру в Московском городском художественном училище.

1950-е Создал скульптурные портреты и композиции, посвящённые участникам Великой Отечественной войны: «Подвиг М. Алиева», «Ветеран войны», «Солдатская песня», «В блокадном Ленинграде», «Красноармеец».

1960-е Работал над образами К. Маркса, Ф. Энгельса, В, И. Ленина.

1970-е Создал скульптурные портреты деятелей литературы и искусства А.С. Пушкина, А.П. Чехова, В.И. Немировича-Данченко, М. Горького.

1980 Умер в Москве.

Скульптуры Погорелова «Союзные Республики» созданы вполне в духе середины 1930-х годов, когда, например, писался новый учебник истории России и СССР. Историю тогда было решено «использовать как мощное средство целенаправленного формирования общественного исторического сознания и воспитания патриотических чувств. <…> 20 марта 1934 года вопрос об учебнике стал предметом обсуждения на расширенном заседании Политбюро. <…> На заседании был сформулирован важный тезис о роли русского народа в отечественной истории. В этой связи Сталин заметил: “Русский народ в прошлом собирал другие народы. К такому же собирательству он приступил и сейчас”. <…> 9 июня передовая статья “Правды” возвела в ранг высших общественных ценностей понятия “Родина” и “патриотизм”. <…> По сталинской футурологии русские должны были стать своеобразным цементом “зональной” общности советских народов».[3] Этим идеям вторили и строки новой Конституции СССР 1936 года: «Изменился в корне облик народов СССР, исчезло в них чувство взаимного недоверия, развилось в них чувство взаимной дружбы и наладилось, таким образом, настоящее братское сотрудничество народов в системе единого союзного государства». Вопрос о том, насколько тезис о дружбе народов соответствовал действительности опустим (рекомендуя на эту тему цитировавшуюся выше книгу А.И. Вдовина «СССР. История великой державы», где подробно рассмотрены все противоречия и сложности на разных этапах существования Советского Союза), но отметим, что произведения искусства создавались с оглядкой на воспитательно-идеологический аспект. Что не означает, безусловно, принудительный характер творчества.

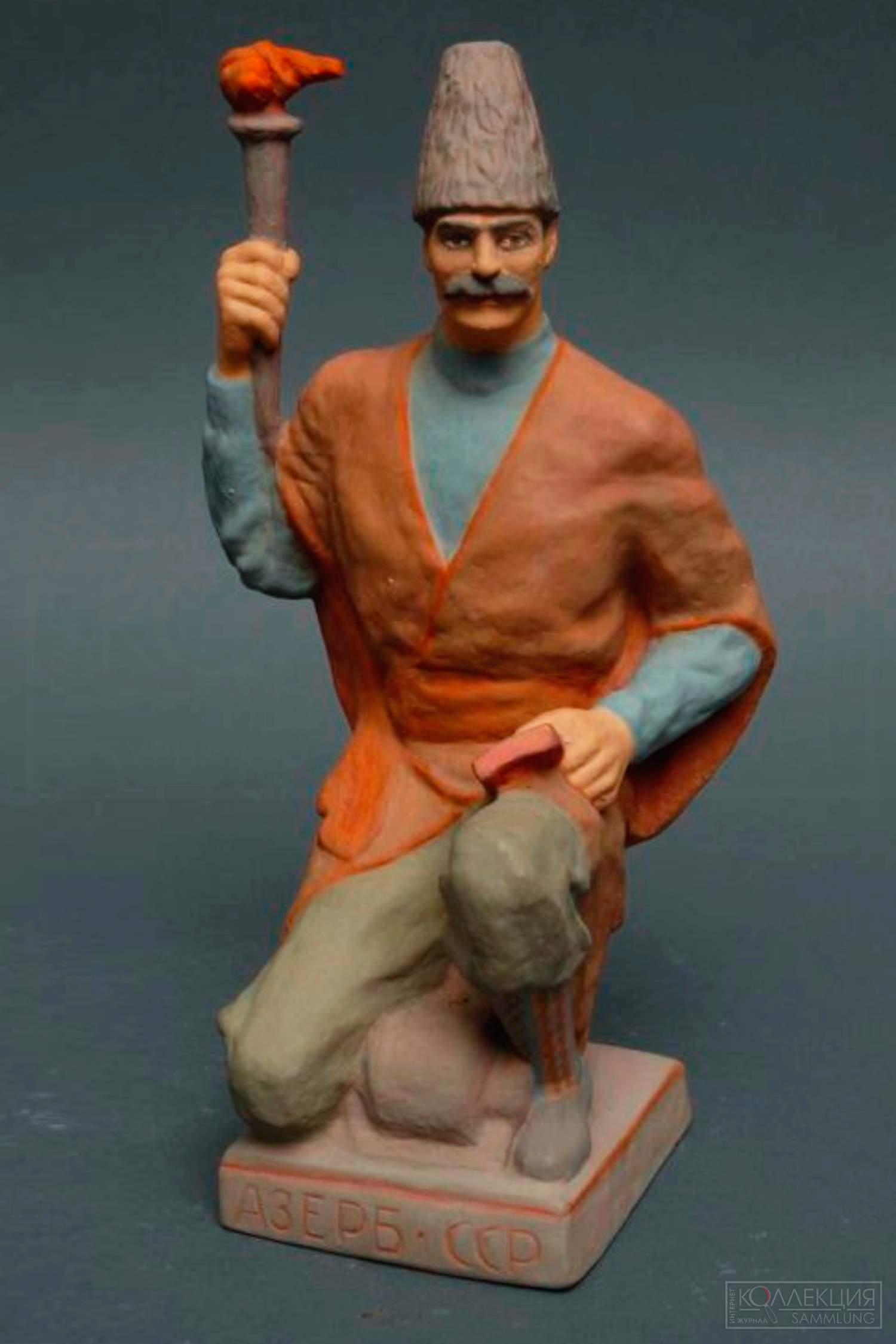

- Погорелов В.М. Скульптуры аналогичного вида «Закавказская ССР» (до 1936) из собрания Царицыно и «Азербайджанская ССР» (после 1936) из собрания Кусково. Керамика, роспись ангобами

Серия скульптур с изображением аллегорий республик СССР в этом отношении довольно интересна. Увидеть их живьём читатель сможет в музее «Кусково» на выставке «Территория керамики» в Большой каменной оранжерее (5 сентября 2024 – 7 сентября 2025 года).[4] Так представлены «Украина», «Россия», «Таджикистан», «Белоруссия», «Туркмения», «Азербайджан», «Армения», «Узбекистан». Аббревиатуры союзных республик сделаны на постаментах. Сами скульптуры изображают мужчин «титульных национальностей». В этом отличие от фонтана 1950-х годов «Дружба народов» на ВДНХ – там республики представлены в образе девушек. Интересно, что в фондах музея-заповедника «Царицыно» есть четыре скульптуры[5], соответствующие тем, что представлены в «Кусково»: «РСФСР», «БССР», «УССР»… а вот четвёртая фигура отличается именно аббревиатурой – не «Азерб.ССР», а более ранний «Зак.СФСР». Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика существовала в составе СССР с 1922 года по 5 декабря 1936 года, кстати, одна из республик-учредителей СССР. Но после разделения на Армянскую, Азербайджанскую и Грузинскую республики Погорелов сделал ту же самую фигуру «усреднённого» кавказского мужчины азербайджанцем, аллегорией «Азерб.ССР». Неизвестно, чем Погорелов пользовался для изображения костюмов, но, к примеру, замечательная серия рисунков немецкого художника Макса Тильке[6], выполненная по заказу ещё императорской власти в 1910 году, была репродуцирована в 1936–1938 годах в серии из 36 открыток «Народы Кавказа в национальных костюмах. Государственный музей Грузии» тиражом по 75.000 штук каждая. Тема была в середине–конце 1930-х годов популярна.

Собственно, именно наличие аббревиатуры «Зак.СФСР» и указывает на неточность датировки создания серии в буклете выставки 1987 года «1937–1968 Создал скульптуры “Союзные республики”», потому что уже в 1936 году Закавказская СФСР была ликвидирована как административная единица. Так что можно утверждать, что первые работы были созданы не раннее 1935 года.

- Погорелов В.М. Скульптура «РСФСР» из научного архива ГМЗ «Царицыно». Ракурсы. Раскрашенный гипс. Фото Д. Щёлокова

Но ещё интереснее, что в научный архив музея-заповедника «Царицыно» поступили авторские образцы, которые стали основой для создания тиражной керамической продукции – раскрашенные гипсовые модели – предметы уникальные! Такие образцы создавались для утверждения на художественных советах. Собственно, по ним комиссии был понятен размер и цветовое решение произведения. И только после утверждения работы могли уйти в тираж.

Среди скульптур-пробников – «РСФСР» в раскрашенном варианте, «Узбекская ССР» и «Армянская ССР» под цвет терракоты, слегка тонированная «Туркменская ССР» и «Таджикская ССР» в белом цвете. Остановимся на изображении советской России. Сразу же вспоминается другой образ, сопоставимая по размеру скульптура – «Великоросс Рязанской губернии» из серии Павла Каменского «Народности России»[7], созданной на Императорском фарфоровом заводе в 1907–1917 годах. Но та серия включала около 150 моделей, и мужские и женские фигуры самых разных национальностей, подчёркивала богатство и разнообразие жителей империи и их культур. И они были этнографически достоверны, образцами для художников служили экспонаты и манекены Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого и этнографического отдела Русского музея императора Александра III. В 1930-е годы разнообразие ограничивалось республиками, которые характеризовали титульные нации (для примера в 1936 году было объявлено, что в Советский Союз входит «около 60 наций, национальных групп и народностей», несмотря на то, что перепись населения 1926 года зафиксировала в три раза больше национальностей, проживающих в стране).

Но вернёмся к скульптуре «РСФСР». Мужская фигура, но уже не крестьянина, как у Каменского (и, кстати, как на золотом червонце 1923 года), а сельхозрабочий машинно-тракторной станции (о чём говорит сумка для гаечных ключей и прочего инструмента). Таким образом это с одной стороны образ пролетаризации села, с другой – символический синтез рабочих и крестьян в одной фигуре – обратим внимание на шикарно исполненный сноп пшеницы. Но тут речь уже не об этнографии и культурном разнообразии, а об индустриализации. У прочих фигур вроде бы больше этнографии, но тут же вспоминаем про образ Закавказской ССР и понимаем, что это всё равно колоссальное обобщение.

- Погорелов В.М. Скульптура «Узбекская ССР» из научного архива ГМЗ «Царицыно». Раскрашенный гипс. Фото Д. Щёлокова

- Погорелов В.М. Скульптура «Армянская ССР» из научного архива ГМЗ «Царицыно». Раскрашенный гипс. Фото Д. Щёлокова

- Погорелов В.М. Скульптура «Туркменская ССР» из научного архива ГМЗ «Царицыно». Раскрашенный гипс. Фото Д. Щёлокова

- Погорелов В.М. Скульптура «Таджикская ССР» из научного архива ГМЗ «Царицыно». Раскрашенный гипс. Фото Д. Щёлокова

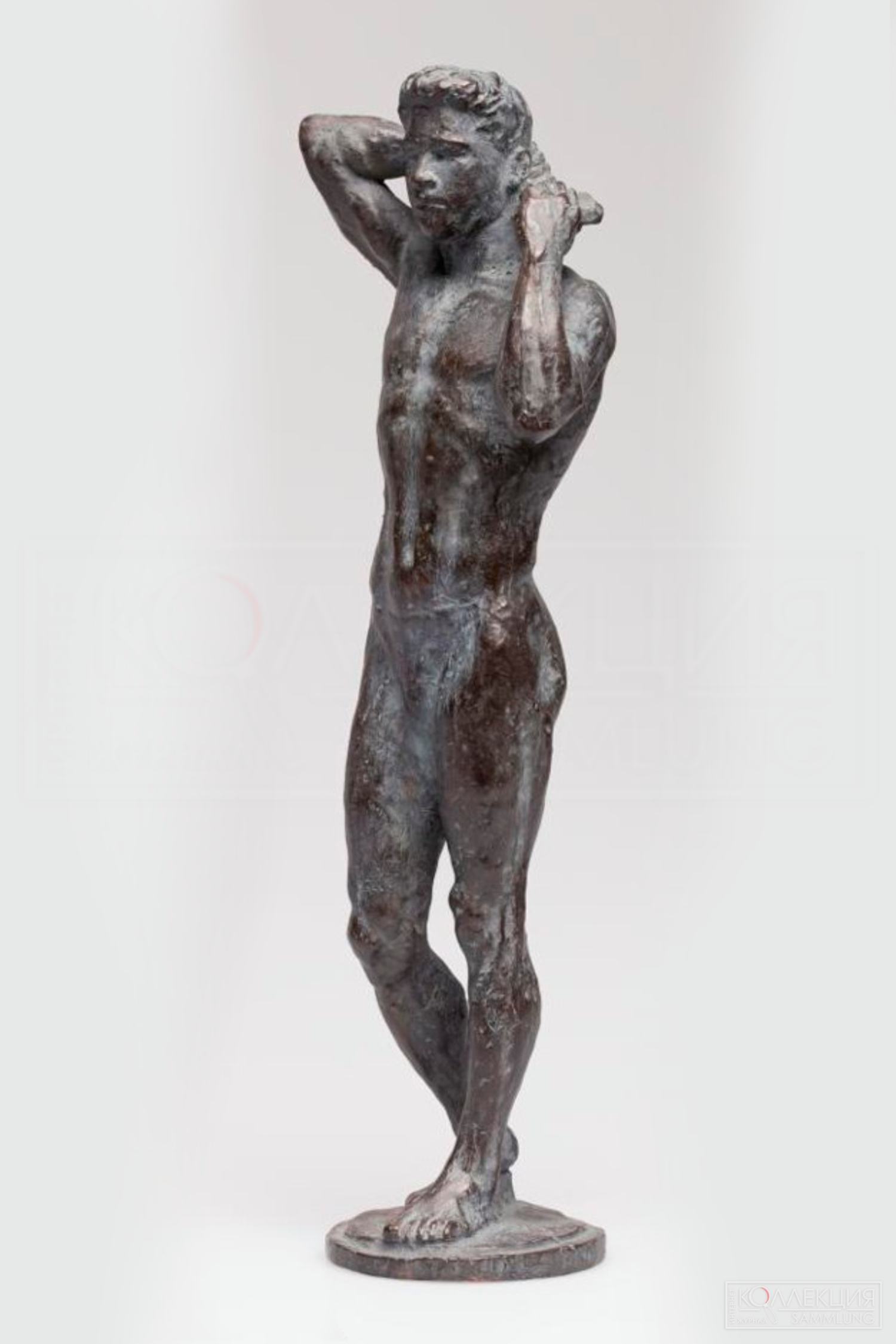

Вместе с тем, нельзя не отметить пластические поиски Погорелова. Его серию «Республик» не назовёшь сухим соцреализмом, или натурализмом. Вспомним, у кого он обучался, тут важны влияния. Вначале у двух русских импрессионистов Николая Фешина и Павла Бенькова из Казани.[8] А в Москве у Заслуженного деятеля искусств РСФСР скульптора Александра Матвеева (1878–1960). А то был мастер Серебряного века, который описательность и повествовательность в произведениях не приветствовал и умел создавать поэтические обобщения. Да и членство в художественных объединениях «Мир искусства» (1910–1924), «Четыре искусства» (1924–1931), «Общество русских скульпторов» (1926–1932) говорит о многом. То были течения, не идущие в ногу в простоватой трактовкой Ассоциации художников революционной России, «понятной народным массам». Матвеев вошёл в историю русского искусства как мастер большой формы с врождённым абсолютным чувством пластичности, «не побоялся обратиться к классическим формам, к тем традициям, которые подвергались критике со стороны “новаторов-левых” и борцов с “обветшалым хламом буржуазного искусства”».[9] Такого учителя выбрал себе Погорелов.

Хотя, в отличие от учителя, он как раз был членом АХРР с 1929 года, а в 1932 году вступил в созданный единый Союз художников СССР. И тут вопрос не в сюжетах, а в манере исполнения и стилистике. Тут сразу же вспомним рельефы с вождями, созданные в 1960-е годы, которые в народе едко называли «лысеющим марксизмом» – вот уж Маркс, Энгельс и Ленин действительно сделаны сухо, чтобы не сказать протокольно (хотя один из «марксов» скульптурно вполне неплох!). Но это уже значительно позже.

- Погорелов В.М. Рельефы «Карл Маркс» (варианции), «Фридрих Энгельс», «Владимир Ленин» из научного архива ГМЗ «Царицыно». 1960-е. Раскрашенный гипс. Фото Д. Щёлокова

В середине 1930-х годов при этом не было стилистического единства в уже единой Союзе художников. Несмотря на ликвидацию других художественных группировок группы и борьба тенденций внутри союза сохранялись вплоть до 1941 года. «В 1936–1937 годах в Московском и Ленинградском союзах художников прошли дискуссии о состоянии изобразительного искусства. На них поднимались вопросы о групповщине, о формализме и натурализме, о тематике в сопряжении с проблемами соцреализма. Отмечалось, что в соцреализме есть свои проблемы, что его формула оказалась недостаточной. Вместе с тем обособление по группам свидетельствовало о непреодолённых пережитках направлений. Существовавших до соцреализма, в частности простого реализма и ряда авангардны и стилизаторских течений <…> Столкновение понятий формализма и натурализма в спорах о соцреализме явилось продолжением в новых условиях извечной борьбы АХР и РАПХ с другими группировками (ОСТА, ОМХ, “4 искусства”, Цех живописцев и др.) Борьба эта не утихала д начала Великой Отечественной войны. Но так или иначе советское искусство отдало предпочтение отображению новой жизни в реалистическом и близком к нему исполнении».[10]

Наш герой, по всей видимости, обошёл данные общественно-политическо-художественные коллизии. Его произведения охватывают период от 1920-х до 1970-х годов.

Стоит отметить и серию скульптур «республики СССР» тиражировали уже после войны, в середине 1950-х на скульптурно-художественной фабрике №1 (Потылиха). Керамический цех в Потылихе был создан в конце 1940-х годов. Название остановочного пункта Потылиха происходит от слободы Тыла, которая к концу XIX в. стала дачным поселком Потылихой. Фактически, Потылиха – это небольшой квартальчик совсем рядом с Третьим Транспортным кольцом. Основные улицы – Сетуньские проезды (всего их 4). Целый ряд известных и молодых скульпторов представили публике работы, исполненные на Скульптурно-художественной фабрике №1: А.А. Арендт, А.В. Ассанова, Р.Г. Бадова, Т.И. Берент, В.В. Беленков, Н.В. Богушевская, В.А. Ватагин, Э.П. Визин, Э.М. Гинстлинг, А.Н. Загорбинин, Н.Ф. Капоти, Г.Н. Кретова, З.Б. Кунц, Т.П. Лойк, Д.Ю. Митлянский, Е.Г. Морозова-Эккерт, С.А. Осипянц, Т.В. Позднякова, М.В. Попова-Персиянинова, А.И. Посядо, С.Б. Прессман, М.А. Рабинович, Н.И. Розов, И.Г. Фрих-Хар, Р.М. Цузмер, И.С. Чураков и др. Напомним, что в 1965 году построено новое здание Экспериментального творческо-производственного комбината[11], куда вошли скульптурный и керамический цеха «Потылихи», мастерские по обработке стекла, ювелирного и декоративного металла.

На «Потылихе» создавали предметы для быта, которые, например, ярко показаны на выставке «Территория керамики» в Кусково. И скульптуры Погорелова с образами республик удачно вписались уже в стилистику конца 1950-х. Хотя, время и стиль уже начали меняться.

Что касается наличия произведений Погорелова в музеях – это в основном бронза: произведения на тему Великой Отечественной войны и её геров, образы рабочих, спортсменов, не обошёл скульптор вниманием и Александра Сергеевича Пушкина. Кроме Кусково и Царицыно – в Третьяковской галерее[12], Государственном историческом музее, Музее Победы, Музее обороны Москвы, музее А.С. Пушкина, региональных музеях. Но встречаются и «республики»: согласно данным Госкаталога музейного фонда РФ, гипсовая скульптура «РСФСР» есть в собрании Брянского областного художественного музейно-выставочного центра, а гипсовая «Армянская ССР» имеется в историко-художественном музейном комплексе города Новочебоксарска Чувашской Республики.

- Погорелов В.М. Проект памятника «Освобождённый труд». 1920-е. Бронза, литьё, патинирование. Государственный исторический музей. Инв. № 110926. Источник: goskatalog.ru

- Погорелов В.М. Диптих «Утро». Фигура девушки и юноши. Погорелов Василий Михайлович. Конец 1920-х – начало 1930-х. Бронза, литьё, чеканка, патинирование. Государственный исторический музей. Инв. № 110927/1-2. Источник: goskatalog.ru

- Погорелов В.М. Защитник. 1941. Государственный музей обороны Москвы. Инф. № ГМОМ 3585. Источник: goskatalog.ru

- Погорелов В.М. Портрет генерала И.В. Панфилова. 1941–1942. Бронза, литье. Государственный музей обороны Москвы. Источник: goskatalog.ru

Было бы интересно увидеть и другие «республики», ведь пока авторам не попадались аллегории половины из них. А если они, судя по буклету 1987 года выпускались в керамике до 1968-го. И неизвестно, сколько в конечно итоге их было, но точно должна быть появившиеся в 1936 году Грузинская, Казахская и Киргизская союзные республики. Вероятно, могут найтись аллегории Погорелова на появившиеся в 1940 году Карело-Финскую (1940–1956), Молдавскую, Литовскую, Латвийскую и Эстонскую республики.

Поиски продолжаются.

Михаил Тренихин кандидат искусствоведения Александра Герасимова (Стёпина) кандидат искусствоведения

Примечания

[1] Тренихин М.М. Образы народов СССР в фарфоре: монументальные произведения Императорского фарфорового завода // Вестник Московского дома национальностей. 2016. № 2. С. 73–76.

[2] Василий Михайлович Погорелов (живопись, графика, скульптура). Вера Андрониковна Смиренская (живопись, графика) [Изоматериал] : [Буклет] / Московская организация Союза художников РСФСР. – Москва, 1987.

[3] Вдовин А.И. Национальная политика // СССР. История великой державы (1922–1991 гг.) – Москва: РГ-Пресс, 2018. С. 200–201.

[4] Пучнина О. Территория керамики [Электронный ресурс]. // Журнал «Sammlung/Коллекция». Дата публикации: 06.09.2024. Режим доступа: https://sammlung.ru/?p=79103. Дата обращения: 30.09.2024.

[5] Авторская керамика XX – начала XXI века. Книга II. Л–Я: [Генеральный каталог]. Серия I. Авторское декоративное и прикладное искусство XX–XXI веков. Генеральный каталог ГМЗ «Царицыно» / Авт. вступ. ст.: Л.Ф. Романова; Авт.-сост.: Л.Ф. Романова, О. А. Копейчикова; М.: Государственный музей-заповедник «Царицыно», 2020. С. 92. Вероятнее всего, в датировке, согласно учётной документации, была допущена неточность и скульптуры не могут датироваться серединой 1920-х, а относятся к середине 1930-х.

[6] Макс Тильке. Костюмы народов Кавказа. Составители Тамар Геладзе, Бонни Нейфе-Смит, Эльдар Надирадзе. Национальный музей Грузии. – Тбилиси, 2005.

[7] Хмельницкая Е.С. «Фарфоровая Россия» П.П. Каменского. М. 2014. 600 с. Тренихин М.М. Императорский фарфоровый завод. Коллекция скульптур «Народности России» // Вестник Московского дома национальностей. 2015. № 3. С. 58–60. В 2013 году скульптуры и костюмы, с которых их создавали встретились на выставке «Образы народов России» Российского этнографического музея и Кунсткамеры.

[8] В 2019 году работы двух друзей художников можно было увидеть на совместной выставке. См. Место под солнцем. Беньков / Фешин: [каталог выставки, 4 июня – 24 сентября 2019]. Авт. ст.: Тигран Мкртычев и др.; сост.: Дарья Урядова, Галина Тулузакова. Москва: Музей русского импрессионизма, 2019.

[9] Манин В.С. Искусство и власть : борьба течений в советском изобразительном искусстве 1917–1941 годов / В. С. Манин. – Санкт-Петербург : Аврора, 2008. С. 221.

[10] Манин В.С. Искусство и власть : борьба течений в советском изобразительном искусстве 1917–1941 годов / В. С. Манин. – Санкт-Петербург : Аврора, 2008. С. 317, 321.

[11] Макаров К.А. Экспериментальный творческо-производственный комбинат Худфонда РФ (ЭТПК) // Русская художественная керамика. VIII–XXI века. Иллюстрированная энциклопедия / автор-составитель и научный редактор М.А. Некрасова. – М.: Academia, 2017. С. 689–692. Тренихин М.М. ЭТПК – московская кузница значков // Московское наследие, 2022. №4. С. 116–125.

[12] Государственная Третьяковская галерея (Москва). Каталог собрания. Серия, Скульптура XVIII–XX веков. Т. 2: Скульптура первой половины XX века. 2002. С. 356, 464.

__________________