Обычно на страницах нашего журнала рассказ об атрибуции портретов неизвестных основывается на запечатлëнных на них наградах. Но что делать, если наград на портрете вовсе нет? Искать, в надежде, что однажды удача все же улыбнётся. И когда, спустя года безрезультатных поисков, ответ, наконец, удаётся обнаружить (как всегда – совершенно случайно), непременно хочется поделиться с читателем не только историей той персоны, чей образ отразил художник на живописном полотне, но и радостью от неожиданной, оттого вдвойне приятной находки.

Тёзка декабриста

(Атрибуция «портрета военного» кисти А.И. Гебенса)

Гусары все, как на подбор, с усами, а сей корнет… А.К. Гладков. «Давным-давно».

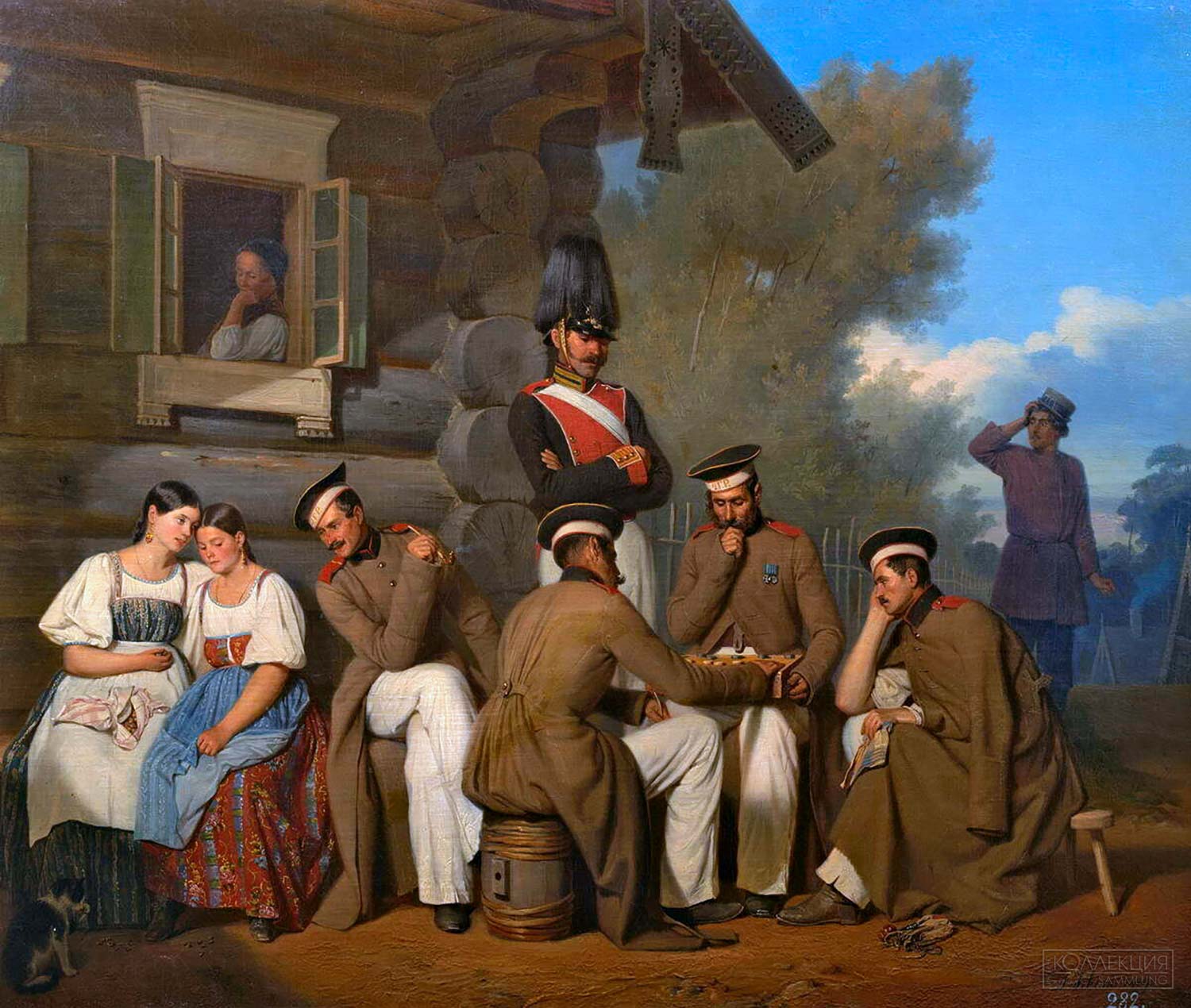

Тема творчества «Армейских будней летописца» Адольфа Ивановича Гебенса (Йебенс; Adolf Jebens; 1819 – 1888) близка автору не первый год. Достаточно сказать, что за несколько последних лет удалось вернуть имена почти двум десяткам персонажей на полотнах этого художника[1].

А.И. Гебенс, прославился именно своими «батальными» полотнами. Ранние его работы, на субъективный взгляд, наиболее яркие и натуральные – запечатлели рутину солдатской жизни русской Гвардии позднего Николаевского царствования. Тогда как его небольшие полотна второй половины XIX века можно назвать образцовым примером униформологии, однако же «натуральности» в них поубавилось.

В различных государственных музеях нашей страны хранится несколько десятков живописных произведений, автором которых является А.И. Гебенс. Также не исключено, что ряд его работ пока что еще не получили должную атрибуцию. Во многом, внимание к личности и деятельности этого художника привлёк кандидат культурологии начальник военно-исторического отдела Государственного музея-заповедника «Царское Село» Георгий Эдишерович Введенский (1954 – 2021), выпустивший в 2006 году книгу «Армейских будней летописец. Художник А.И. Гебенс»[2].

Портреты же, однако, по сравнению с батальными сценами, составляют не столь значительное количество работ Адольфа Ивановича. Из наиболее эффектных и удачных портретов, созданных Гебенсом, допустимо назвать, к примеру, блистательный портрет корнета Кавалергардского полка Светлейшего князя Льва Алексадровича Чернышёва (1837 – 1864).

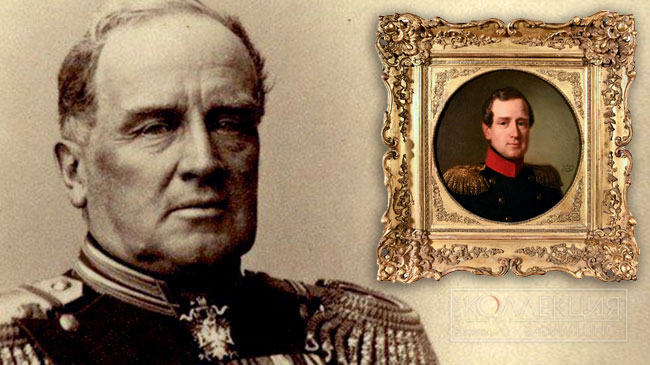

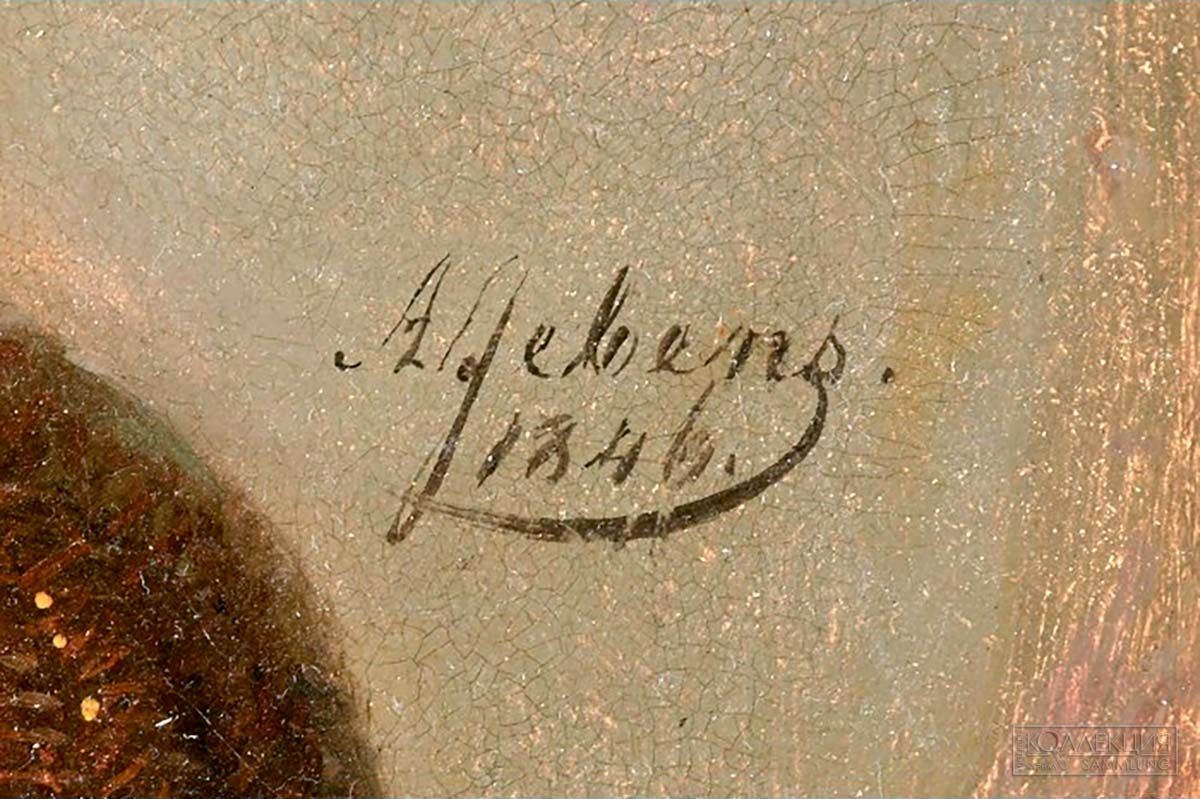

А несколько лет назад на сайте Антикварной галереи «Русские сезоны» был выставлен «портрет военного» кисти Адольфа Ивановича Гебенса, исполненный художником в 1846 году. Рядом с левым (для зрителя – справа) плечом неизвестного живописец оставил свою подпись и дату создания портрета: «A. Jebens. / 1846.».

В 2016 году портрет проходил исследование в центре Научно-исследовательской независимой экспертизы (НИНЭ) имени П.М. Третьякова, в результате которого и было подтверждено авторство художника Гебенса[3].

После этого портрет был в коллекции Антикварной галереи «Русские сезоны»[4]. В данный момент веб-страница с портретом удалена с сайта галереи, вполне возможно, что сам портрет в очередной раз сменил владельца.

Для начала, стоит сказать, что форма портрета – тондо, вписанное в квадрат – достаточно редкая для русской иконографии XIX века. Неизвестный – человек средних лет, с рыжими волосами и голубыми глазами, запечатлён в обычном, совершенно стандартном сюртуке с генеральскими эполетами. Его чин первоначально можно установить лишь условно, так как звёздочек на поле эполет не видно, то предположение, что это генерал-майор, допустимо сделать лишь на основании относительно молодого возраста персоны на живописном полотне.

Поскольку до 1851 года при сюртуке обычно вовсе не носились какие-либо ордена[5], то с фалеристической точки зрения портрет абсолютно ничем не примечателен. А вот во внешности все же можно выделить одну характерную деталь: офицер совершенно не носит ни усы, ни баки. Тогда как в Николаевскую эпоху, когда усы стали гордостью и честью русского офицера, неотъемлемой частью его образа, лишь незначительная часть офицерского корпуса, из числа тех, у кого усы росли плохо или не росли вовсе, предпочитали начисто брить лицо.

Учитывая дату создания портрета, можно предположить, что неизвестный точно должен был «оставить свой след» либо в «Списке генералам по старшинству»[6] за 1844 год, либо же в «Списке полковникам по старшинству»[7] за тот же год. Однако, поскольку из нескольких сотен генералов, одномоментно служивших в Русской Армии, до наших дней дошло не столь большое число их иконографических изображений, то герой портрета мог навсегда затеряться среди тех, внешность которых так никогда и не была запечатлена. В XIX веке в России даже генеральский чин, получавший очень приличное жалование, за всю свою жизнь вполне мог так и не озаботиться созданием даже одного своего портрета – пустые рамы в Военной галерее Зимнего Дворца служат тому наглядным примером.

Случай, скорее всего, был абсолютно безнадежный, но все же стоило попытаться. На протяжении последних четырёх или пяти лет автор этих строк неоднократно перебирал сотни изображений офицеров и генералов, всматриваясь в лица давно ушедших в небытие людей, в тщетной попытке найти хоть какое отдалённое сходство.

Внешнее сравнение (некоторые не вполне корректно используют термин «угадывание») всегда было и остается наименее авторитетным способом определения неизвестного на портрете. Если в финальной части процесса атрибуции, после подтверждения теории сразу по нескольким признакам, таким, как униформа, награды, провенанс (происхождение), возможность самой встречи портретируемого и художника и многое другое, сравнение внешности является заключительным и решающим аргументом, то при отсутствии каких-либо зацепок внешнее сходство может трактоваться по-разному.

Тем более, что ни для кого не секрет, в отдельных случаях, даже за небольшой временной промежуток лицо человека способно столь серьезно постареть и измениться, особенно в результате серьезных болезней или моральных потрясений, что даже близким родственникам непросто опознать в седовласом старце, некогда цветущего и пышущего здоровьем мужчину, хотя период времени, за который произошли радикальные изменения, может быть вовсе незначительным.

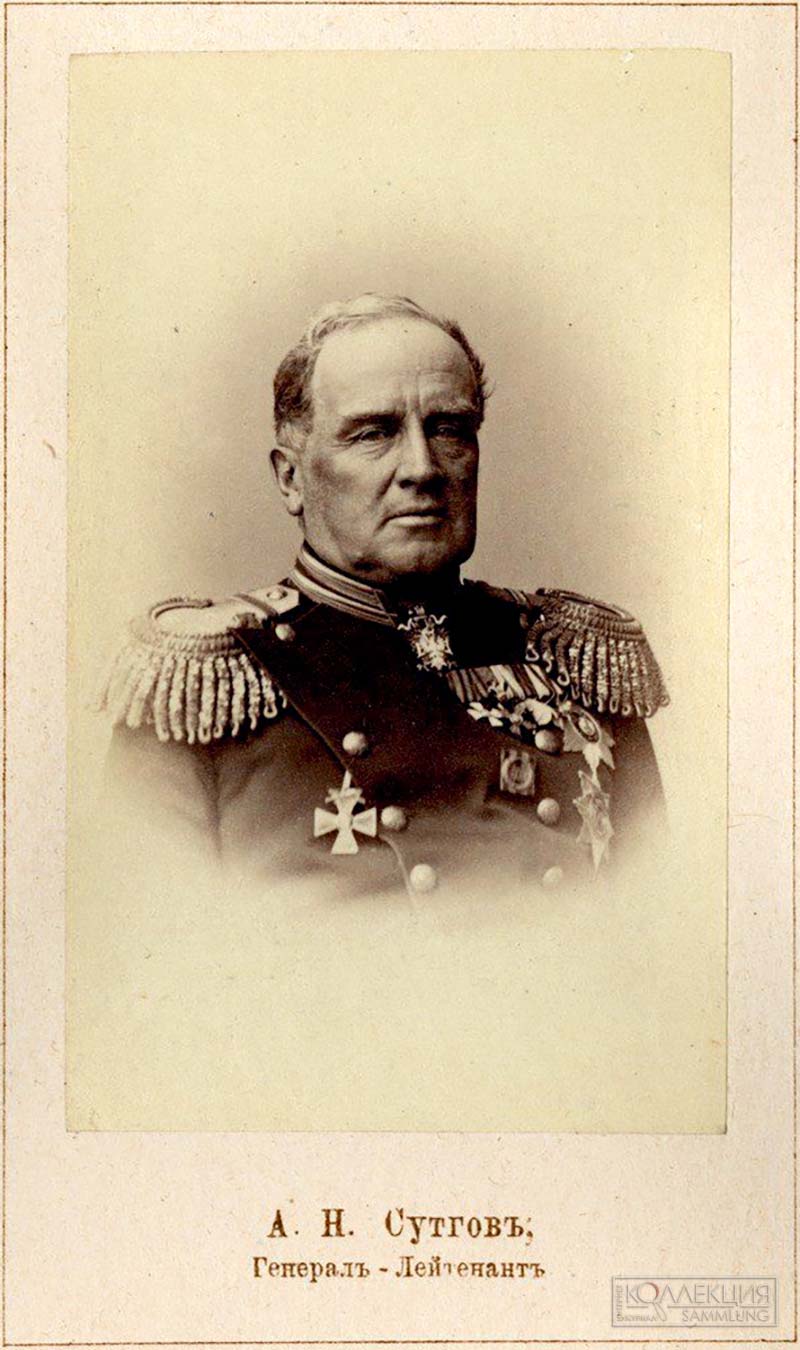

Наконец, стоит вновь это повторить, никто не гарантировал, что у неизвестного на портрете Гебенса вообще осталось еще хотя бы одно изображение. В таком случае, поиск был заранее обречён на провал. И вот, в очередной раз, при погружении в бескрайние недра Госкаталога в глаза бросилась литография генерал-майора Александра Николаевича Сутгофа[8] из Эрмитажа, созданная в 1850 году: квадратные брови, спокойное, холодное выражение лица, ямочка на подбородке… Нет, определённо, этот взгляд был хорошо знаком! Тут же в памяти всплыло тондо кисти Гебенса…

Волосы поредели, а сама причёска потеряла аккуратность, исчезла большая прядь, из-за чего лоб стал казаться более высоким, добавляя фигуре «ума». Лицо генерала немного осунулось, чуть потеряло прежний гвардейский лоск, однако приобрело выражение спокойной мудрости человека, окончательно осознавшего своё место в жизни.

В такие торжественные моменты высок риск форсировать события и поддаться соблазну, объявив о своём открытии раньше, чем проверены все факты. Однако, отступив на шаг от основной темы повествования, отдельно стоит упомянуть: те, кто считает, будто бы атрибуция портрета равна использованию функции «поиск по картинке» в веб-браузере, глубоко ошибаются. Действительно, в ряде отдельных случаев можно найти схожее изображение, не тратя время на утомительный поиск вручную. Но, даже при такой редкой удаче, это лишь первый, самый начальный этап процесса. Ведь наиболее важно не просто сравнить внешность на двух изображениях, но и дать убедительное обоснование атрибуции. А искусственный интеллект, несмотря на все его стремительное развитие, пока что – на начало 2025 года не способен найти все нужные доказательства за живого специалиста. Иными словами, только лишь найти схожее изображение – не равно собрать весомый корпус аргументов, фактически и логически подтверждающих атрибуцию.

Первым делом, сравнив даты создания портретов, необходимо убедиться в том, что портрет этого человека вообще физически мог быть создан в указанный период. Кроме того, важно найти подтверждение того, что знаки различия обозначают тот же чин, который имел предполагаемый кандидат в период написания портрета, а запечатлённый набор наград совпадает с теми орденами, знаками и медалями, которых был удостоен персонаж портрета. Наконец, необходимо убедиться в том, что аналогичных наград не имел кто-то другой, состоящий в том же чине и должности, ко всему прочему, обладающей схожей внешностью. Если же ранее известное изображение персоны было обретено с помощью Историко-предметного метода атрибуции, то, руководствуясь старинным принципом: «доверяй, но проверяй», не лишним будет убедиться в верности первоначальной атрибуции. Случай с исследователем А.М. Горшманом наглядно демонстрирует, к чему может привести стремление во что бы то ни стало поставить очередную «зарубку» в неформальном индивидуальном зачёте определенных персон.

Сама приводимая выше схема атрибуции, разумеется, довольно условна и варьируется от случая к случаю, требует индивидуального подхода[9]. В тех нечастых, увы, моментах, когда судьба особенно благосклонна к исследователю, все необходимые сведения отыскиваются с первого же раза, без каких бы то ни было усилий. Однако нередко данные либо разрозненны и неполны, либо противоречат друг другу, либо отсутствуют вовсе. В этой ситуации приходится временно откладывать принятие итогового решения, подчас, на многолетний срок, пока искомые данные не будут обнаружены в процессе исследовательского поиска или же не будут опубликованы во «Всемирной паутине».

Возвращаясь к портрету кисти Гебенса, стоит подчеркнуть, что Высочайшим приказом от 22 июня 1845 года командующий Школой гвардейских подпрапорщиков и юнкеров, полковник Лейб-гвардии Московского полка А.Н. Сутгоф 1-й был произведен в генерал майоры, с утверждением командиром таковой школы и назначением состоять по Армии[10], то есть, с отчислением из Гвардии по причине занятия новой должности. Иными словами, в 1846 году новопроизведенный генерал-майор Сутгоф вполне мог заказать у молодого 27-летнего художника Гебенс небольшой портрет, к примеру, в честь производства в генеральский чин, также приурочив и к своему 45-летию.

Не стоит, кстати, путать генерала Александра Николаевича Сутгофа (1800–1874) с его полным тезкой-декабристом Александром Николаевичем Сутгофом (1801–1872). В отличие от безусого генерала, декабрист Сутгоф на портрете, созданном другим декабристом Николаем Александровичем Бестужевым (1791 – 1855), запечатлен с усами[11].

Писатель и журналист Аркадий Васильевич Эвальд (1834 или 1836 – 1898) описал несколько забавных эпизодов, происходивших на его глазах во время обучения в Главном инженерном училище, главным действующим лицом в которых был генерал Сутгоф. Один из них содержит, помимо описания невинной шалости, еще и чрезвычайно важное, в контексте атрибуции, описание внешности Сутгофа, а именно цвета его волос:

«В царствование Николая I все военно-учебные заведения Петербурга стояли каждое лето лагерем в Петергофе, образуя самостоятельный отряд, под общим начальством (в мое время) директора школы подпрапорщиков и юнкеров, генерала Сутгофа.

Это был человек небольшого роста, с рыжими волосами, выстриженными под гребенку, не носивший ни усов, ни бакенбард. Голос он имел неприятный, какой-то особенно резкий, скрипучий, а манерами напоминал скорее светского фата, чем генерала-воспитателя. Мы, инженеры, терпеть его не могли и не упускали ни одного случая сделать ему какую-нибудь неприятность. Этого Сутгофа кадеты прозвали – Капфик. Что это было за слово – я не знаю, но оно привилось, и в разговорах никто из нас иначе не называл его. Помню по этому поводу следующий случай: в одной из газет было напечатано объявление такого содержания: „пропал рыжий кобель, кличка Капфик, с красным ошейником. Доставившему его в школу гвардейских подпрапорщиков, в квартиру диктора, дано будет щедрое вознаграждение“.

Основываясь на этом объявлении, собачники начали приводить Сутгофу разных собак, называя их Капфками. Сутгоф, конечно, знал о прозвище, данном ему кадетами, и понял, что это проделка с объявлением – дело их рук»[12].

Также Эвальд достаточно подробно рассказал и о характере генерала Сутгофа, выставив, однако, того, во многом, как человека, отражающего Николаевскую эпоху: честно служащего своему Отечеству, искренне радеющего за дело, но, при этом, не вполне компетентного в ряде вопросов, особенно в части психологии и педагогического подхода к воспитанникам, будущим офицерам:

«С нами он не имел прямых отношений, и если мы не любили его, то более, так сказать, теоретически, чем за что-нибудь существенное. Нам только нравилось дразнить его на ученьях небрежным исполнением фронтовой службы и доставляло большое удовольствие, когда он горячился и выходил из себя. В особенности мы выводили его из терпения, когда он затевал делать репетиции перед царскими смотрами»[13].

Непосредственно перед одним таким смотром, незадолго до приезда Императора, генерал Сутгоф решил дополнительно проинспектировать строевую подготовку, вышедший из этого конфуз непременно достоин упоминания:

«Но вот прибежал Сутгоф. Ему, в сущности, на этом чисто инженерном смотру, ровно нечего было делать и, хотя на этот раз он мог бы оставить нас в покое. Но как ему было не порисоваться перед таким блестящим собранием иностранцев и как не показать им, что вот и он, маленький генерал Сутгоф, играет тут некоторую роль. И вот он, ни с того, ни с сего, начал нас дрессировать.

— Смирно! На пле-чо!

Разумеется, мы вскинули ружья кое-как.

— Что это значит? – кричал он. – Полковник Скалон! Да как же вы представите такую роту государю? Что это за приемы? На краул!

Мы отшлепали еще хуже.

— Да это невозможно! – волнуется Сутгоф. – Помилуйте! Рекруты, только что приведенные из деревни, сделают лучше. А какое рвение?

Он подбежал к левому флангу и начал оттуда равнять.

— Третий с правого фланга – грудь вперед. Второй взвод – подайся назад. Равнение направо. Как вы ружья держите, господа? Да это ужасно что такое! Бабы, идя на сенокос, ровнее грабли держат, чем вы ружья.

Но чем он более горячился, тем мы делали хуже и хуже. Он подбегал то к нам, то к Скалону, то к зрителям из свиты, которым, видимо, жаловался на нас; снимал каску, вытирал пот со лба, опять подбегал к нам, опять к свите и хлопотал одним словом так, как муха в басне хлопотала с упавшим возом»[14].

Не утомляя читателя лишними подробностями, стоит сказать, что смотр закончился для инженеров самым блестящим образом, вызвав положительную реакцию Государя, а все переживания Сутгофа оказались совершенно напрасными[15].

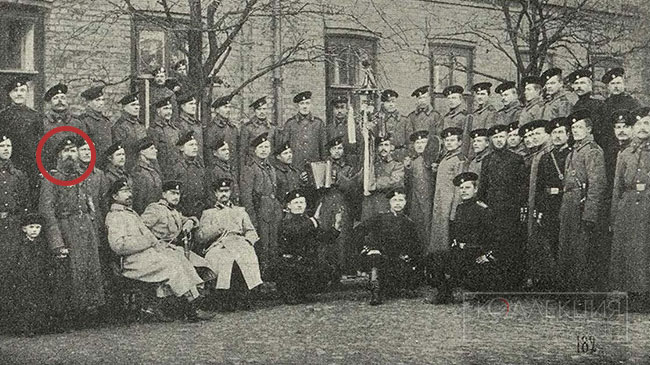

И все же характеристика Эвальда не совсем справедлива, и не стоит думать о генералах Николаевской эпохи совсем уж стереотипно. На своей должности генерал Сутгоф проявил себя, как весьма талантливый воспитатель и педагог, старавшийся вникнуть в потребности своих воспитанников. Вот какое описание дается в издании «Исторический очерк Николаевского кавалерийского училища. Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. 1823 – 1873»:

«С назначением генерал-майора Сутгофа командиром школы внутренняя жизнь в ней изменилась вследствие того, что отношения начальствующих лиц к воспитанникам, до тех пор имевшие преимущественно служебный и формальный характер, стали более мягкими. Обращено было серьезное внимание на воспитательную часть, ввиду чего руководители питомцев школы, не ограничиваясь формальными требованиями службы, ближе входили в быт и нужды своих подчиненных и вызывали с их стороны большую отзывчивость и более доверчивое к себе отношение»[16].

Совсем смело, в контексте все тех же стереотипов о годах правления Николая I, звучит и следующая характеристика:

«Александр Николаевич Сутгоф принимал меры с целью приохотить молодых людей к серьезным занятиям и полезному чтению, в особенности к чтению политико- и военно-исторических сочинений, которыми, благодаря ему, значительно обогатилась библиотека школы. Кроме того, он постоянно заботился о приобретении необходимых учебных пособий. Воспитанники были снабжены достаточным количеством учебников, физический кабинет ежегодно пополнялся новейшими аппаратами, а иппологический кабинет, учрежденный в 1851 году со введением преподавания иппологии, как отдельного предмета, обогатился превосходными моделями»[17].

Конечно же нельзя обойти более пристальным вниманием и биографию персонажа атрибутированного портрета.

Александр Николаевич Сутгоф (09.12.1800 – 24.05.1874)[18] – родился в Санкт-Петербурге в семье доктора медицины действительного статского советника и лейб-медика Николая (Иоахима) Мартыновича Сутгофа (1765 – 1836) и Гедвиги-Катарины, урожденной Крейс. Общее образование он начал получать в 1812 году в Главном немецком училище Святого Петра – одном из старейших учебных заведений в России, основанном еще в 1709 году, также широко известно другое его название – «Петришуле». В дальнейшем молодой Сутгоф поступил в Институт Корпуса инженеров путей сообщения, по окончании которого 9 июня 1818 года получил производство в чин инженер-прапорщики с зачислением по Корпусу.

Однако инженерная карьера продлилась недолго: уже в следующем году Сутгоф поступает 4 августа 1819 года подпрапорщиком в Лейб-гвардии Московский полк, со временем получает чины прапорщика (1820 год), подпоручика (1822 год), поручика (1824 год), штабс-капитана (1825 год), участвует в Русско-турецкой войне 1828 – 1829 годов, удостаивается чина капитана (1829 год).

При подавлении Польского восстания 1830 – 1831 годов отличился при штурме Варшавы и был награждён орденом Святого Владимира IV степени с бантом[19].

Но уже в 1832 году Сутгоф вышел по прошению в отставку, с мундиром и чином полковника и осенью того же года поступил на службу в Министерство финансов чиновником особых поручений, получив прикомандирование в канцелярию по кредитной части[20]. Однако 4 декабря 1834 года он покинул гражданскую службу и вновь был определен капитаном в Лейб-гвардии Московский полк. Через год Александр Николаевич стал полковником и был переведен в Лейб-гвардии Измайловский полк, в котором прослужил до 1841 года, повторно выйдя в отставку, но уже генерал-майором.

15 марта 1842 года Сутгоф вернулся на действительную службу, вновь полковником, получил назначение состоять при главном начальнике военно-учебных заведений Его Императорском Высочестве Великом князе Михаиле Павловиче, а в 1843 году был назначен на должность командующего Школой гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров[21], впоследствии ставшей именоваться Николаевским кавалерийским училищем. Одним из самых известных выпускников этого элитного военно-учебного заведения был Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 – 1841).

6 декабря 1844 года, командующий Школой гвардейских подпрапорщиков и юнкеров полковник Лейб-гвардии Московского полка Сутгоф: «во уважение особых заслуг», был пожалован орденом Святой Анны II степени, причем сразу с Императорской короной[22]. Примечательно, что эту награду Сутгоф получил, также минуя и орден Святого Станислава II степени (с Императорской короной или же без таковой)[23].

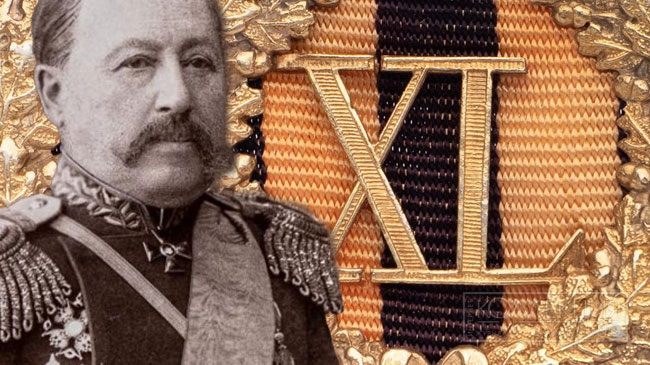

Получив 25 июня 1845 года производство в генерал-майоры и став из командующего – командиром Школы, над которой начальствовал целых два десятилетия – до 1863 года, Сутгоф начал постепенно удостаиваться, одной за другой, новых наград, сперва относительно невысоких для генерала, «базовых», вроде ордена Святого Владимира III степени (1846 год)[24] и ордена Святого Георгия IV степени за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах (26 ноября 1847 года)[25], а после – старших и высших орденов.

В первый день 1849 года генерал был удостоен своей первой «ленты» – ордена Святого Станислава I степени. Высочайшая грамота за подписью Императора Николая I гласила:

«Командиру Школы Гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, Нашему Генерал Майору Сутгофу.

По засвидетельствованию Его Императорского Высочества, Главного начальника Военно-учебных заведений об отлично-усердной и ревностной службе вашей, желая вознаградить вас, в особенности, за примерное попечение о воспитанниках Военно-учебных заведении, составлявших в прошедшем году под начальством вашим лагерный отряд, Всемилостивейше жалуем вас кавалером Императорского и Царского ордена Св. Станислава первой степени, коего знаки при сем препровождая, пребываем к вам благосклонны»[26].

В 1851 году Сутгоф получил орден Святой Анны I степени (Императорская корона к этому ордену пожалована в 1853 году)[27], 30 августа 1855 года был произведен в генерал-лейтенанты[28], а в 1862 году получил в награду табакерку с портретом Его Величества, украшенным бриллиантами[29], в 1863 году Александр Николаевич был назначен членом Военного совета и инспектором военно-учебных заведений[30]. После чего постепенно удостоился орденов:

— Святого Владимира II степени с мечами над орденом (1858 год);

— Белого Орла (1860 год);

— Святого Александра Невского (1865 год)[31].

20 мая 1868 года Сутгоф получил производство в генералы от инфантерии[32]. А самой старшей наградой в карьере генерала стали алмазные знаки к Александровскому ордену, которых он был удостоен 28 августа 1869 года. Грамота, подписанная Императором Александром II, гласила следующее:

«Нашему генералу от инфантерии, члену Военного Совета, Александру Сутгофу.

В изъявление особенного благоволения Нашего к вам за пятидесятилетнюю отлично-усердную и полезную службу вашу Престолу и Отечеству, милостивейше пожаловали Мы вам, препровождаемые при сем, знаки Императорского ордена Нашего Св. Благоверного Великого Князя Александра Невского, с алмазными украшениями. Пребываем к вам Императорскою милостию Нашей благосклонны»[33].

Кроме этих наград, А. Н. Сутгоф имел Знак Отличия Беспорочной службы за XXXV лет (1860 год), Знак Отличия «За Военное Достоинство» IV степени[34], а также серебряные медали «За Турецкую войну» на Георгиевской ленте и «За взятие приступом Варшавы» на ленте ордена Virtuti militari[35].

В последние годы своей жизни Сутгоф был председателем Главного военно-учебного комитета, состоял членом Главного совета женских учебных заведений и советов Патриотического и Санкт-Петербургского Елизаветинского институтов. Умер генерал Сутгоф в Санкт-Петербурге, был похоронен на Волковом лютеранском кладбище[36].

Фотография генерал-лейтенанта Сутгофа, запечатлевшая его на заключительном этапе жизни, вошла в созданный в 1865 – 1867 годах фотографом Андреем Ивановичем Деньером (1820–1892) «Альбом фотографических портретов Августейших особ и лиц известных в России»[37]. Несмотря на почти два десятилетия, прошедшие с момента написания портрета кисти Гебенса, внешность Александра Николаевна на небольшой фотокарточке едва ли не более выразительна и совпадает с живописным образом, выстроенным художником, чем на литографии 1850 года.

Пользуясь случаем, нельзя не сказать, что на фотографии генерал, наконец-то, запечатлен с полным комплектом имеющихся наград: звездами орденов Святого Александра Невского и Святого Владимира II степени с мечами над орденом; на его шее – знак ордена Белого Орла, ниже по борту выпущен крест ордена Святого Владимира с мечами над орденом, которые как раз обозначают награждение IV степенью с бантом за боевые заслуги. В наградной колодке – знаки орденов Святого Георгия IV степени за выслугу 25 лет в офицерских чинах и Святой Анны III степени взамен I степени с Императорской короной. Под колодкой – Знак Отличия Беспорочной службы за XXXV лет на Георгиевской ленте.

В завершение, представляется интересным попробовать ответить и ещё на один вопрос: почему же генерал-майор Сутгоф решил позировать портретисту Гебенсу именно в сюртуке, а не в парадном общегенеральском мундире, украшенном обильным золотым шитьем при полном комплекте наград? Надо признать, достоверно, спустя столько времени, нет никакой возможности установить подлинную мотивацию человека в столь субъективном деле, как заказ портрета. Однако же, и не привести одну из возможных, но, отнюдь, не обязательных версий, тоже было бы упущением. А заключается она в том, что на 1846 год награды генерала были весьма скромны: всего лишь два ордена, обладать которыми вполне могли даже отличившиеся обер-офицеры. Небольшой, приватный формат портрета вполне позволял выбрать неофициальный стиль. Сюртук же, на котором награды не носились, словно бы подчеркивал, что персонаж картины не страдает «орденоманией». Надо сказать, что строгость и лаконичность полотна, не перегруженного деталями униформы и наградных атрибутов, что, в свою очередь, в значительной степени выделяет эту работу живописца Гебенса на фоне других его портретов.

Генерал Александр Николаевич Сутгоф стал двадцатой по счёту персоной, запечатленной кистью живописца Гебенса, чьё имя автору удалось установить благодаря Историко-предметному методу атрибуции.

Вместе с тем, в отличие от батальных полотен, содержащих в себе фигуры, как минимум, нескольких человек, портрет Сутгофа – отдельное самостоятельное произведение, причем относящееся, ко всему прочему, к раннему периоду творчества художника в России. Смотря же на его поздние работы, отличающиеся ремесленной мастеровитостью, но лишённые искры истинного таланта, с сожалением приходится еще раз отметить, что та самая эфемерная искра была им все же с годами растрачена. С другой стороны, пиши и дальше Гебенс портреты, вряд ли бы он вошёл в число одних из лучших и, вероятно, одних из последних художников-баталистов, создававших композиционные образы реальных людей своей эпохи.

С уважением, Сергей Головин

[1] Подробнее см.: Головин С. Н. Полотна Гебенса. По следам Введенского. // Русские портреты XVIII – начала ХХ века. Материалы по иконографии. – Вып. Х. / Ком. по рус. иконографии; [Сост. С. А. Подстаницкий]. М.: Фонд «Русские Витязи». 2021. – С. 166-210.

[2] Введенский Г. Э. Армейских будней летописец. Художник А. И. Гебенс (1819 – 1888). / Г. Э. Введенский. СПб.: Издательство «Атлант». 2006.

[3] Экспертное заключение № ОЖ 9047 от 31.05.2016.

[4] Антикварная галерея «Русские сезоны», Инв. №: L-075.

[5] Только с 1851 года на сюртуках было официально разрешено носить знаки ордена Святого Георгия. (См.: Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание второе. [С 12 декабря 1825 года по 28 февраля 1881 года]: [В 55-ти т. с указ.]. СПб.: Печ. в Тип. II Отд. Собств. Е. И. В. канцелярии. 1830 – 1885. – Т. XXVI. 1851. – Отд. I. – С. 22., № 24798.) Однако уже к концу 1840-х годов некоторые офицеры и генералы все же могли себе позволить носить при сюртуке старший шейный орден (к примеру, см.: Портрет генерал-майора Свиты Его Императорского Величества князя Владимира Андреевича Долгорукого. Художник Иван Кузьмич Макаров. Холст, масло, 115 х 89 см. Около 1849 года. Государственный Эрмитаж, Инв. №: ЭРЖ-216.).

[6] Список генералам по старшинству. Испр. по 17 марта 1844. СПб.: В Военной тип. 1844.

[7] Список полковникам по старшинству. Испр. по 17 марта 1844. СПб.: В Военной тип. 1844.

[8] Кроме того, известно, как минимум, еще одно портретное изображение А. Н. Сутгофа (см.: Портрет полковника Александра Николаевича Сутгофа. Неизвестный литограф. Бумага, литография, 37,9 х 27,7 см. 1840 год. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Инв. №: ГР-17004).

[9] Подробнее о методах и принципах Историко-предметного метода атрибуции произведений портретной живописи см.: Кибовский А. В. Историко-предметный метод атрибуции произведений портретной живописи России XVIII – 1-й половины XIX вв.: диссертация кандидата исторических наук: 24.00.03. / Кибовский Александр Владимирович. [Место защиты: Российский институт культурологии]. – Москва. 2000.

[10] Высочайший приказ о чинах военных от 25 июня 1845 года. // Русский Инвалид. СПб., 1845. – № 141. Среда, 27 июня 1845. – С. 1 (561).

[11] См.: Головачев П. М. Декабристы. 86 портретов, вид Петровского завода и 2 бытовых рисунка того времени. / Пояснит. текст П. М. Головачева; вступ. ст. В. А. Мякотина. М.: Изд-е М. М. Зензинова. 1906.

[12] Эвальд А. В. Рассказы об Императоре Николае I. // Исторический вестник. Ежемесячный историко-литературный журнал. / Изд. А. В. Суворин; ред. С. Н. Шубинский. СПб.: Тип. А. В. Суворина. 1896. – [Т. 65]. [№ 8]. Год 17-й, Август 1896. – С. 322-323.

[13] Там же. С. 323.

[14] Там же. С. 323, 325-326.

[15] Там же. С. 326-330.

[16] Потто В. А. Исторический очерк Николаевского кавалерийского училища. Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. 1823 – 1873. / [В. Потто]. СПб.: В Тип. 2-го Отд. Собств. Е. И. В. Канцелярии. 1873. – С. 75.

[17] Там же. С. 69-70.

[18] Биография генерала от инфантерии А. Н. Сутгофа цит., в том числе, по.:

Некролог. // Русский Инвалид. Газета военная. СПб., 1874. Год 61-й. – № 115. Вторник, 28 мая 1874 года. – С. 3.;

Список генералам по старшинству. Испр. по 1-е апреля. СПб.: В Воен. тип. 1874. – С. 107.;

Ежегодник Русской Армии за 1875 г. СПб.: В Воен. тип. (В зд. Гл. Шт.). 1875. – Ч. II. – С. 69-70.;

Столетие военного министерства. 1802 – 1902. – Т. III. – Отд. IV. Память о членах Военного совета. Портреты и биографические очерки. / Гл. ред.: ген.-лейт. Д. А. Скалон; Сост.: подполк. Н. М. Затворницкий. СПб.: Тип. поставщиков Двора Е. И. В. т-ва М. О. Вольф. 1907.– С. 419-422.;

Сутгоф, Александр Николаевич (генерал-от-инфантерии). // Русский биографический словарь. 1896 – 1913. – Т. XX. Суворова – Ткачев. / Изд. Имп. Русск. Историч. Общ-ва. СПб.: Тип. Гл. Упр. уделов. 1912. – С. 184-185.

[19] Столетие военного министерства. 1802 – 1902. – Т. III. – Отд. IV. Память о членах Военного совета. Портреты и биографические очерки. / Гл. ред.: ген.-лейт. Д. А. Скалон; Сост.: подполк. Н. М. Затворницкий. СПб.: Тип. поставщиков Двора Е. И. В. т-ва М. О. Вольф. 1907.– С. 419-422.

[20] Там же.

[21] Там же.

[22] Санктпетербургские Сенатские ведомости. СПб., 1844. – № 104. Пятница, Декабря 29 дня 1844 года. – С. 4 (744).

[23] О старшинстве пожалования этих наград в 1830-е – 1840-е годы см.: Головин С. Н. Звезду Ивану Андреевичу! Орден Святого Станислава II степени в 30-х гг. XIX в. // Старый Цейхгауз. М.: «Русские Витязи». 2018. – № 3 / 79. – С. 16-23.

[24] Список кавалерам Российских Императорских и Царских орденов. СПб.: В тип. II Отд. Собств. Е. И. В. канцелярии. 1850. – Ч. II. – С. 247.

[25] В память столетнего юбилея Императорского Военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия. (1769–1869 г.). / Сост. В. С. Степанов и Н. И. Григорович. СПб.: В тип. В. Д. Скарятина. 1869. – С. 181., № 7726.

[26] Русский Инвалид. СПб., 1849. Год тридцать шестой. — № 16. Пятница, 21го января 1849. – С. 2 (62).

[27] Список генералам по старшинству. Испр. по 1-е апреля. СПб.: В Воен. тип. 1874. – С. 107.

[28] Там же.

[29] Там же.

[30] Столетие военного министерства. 1802 – 1902. – Т. III. – Отд. IV. Память о членах Военного совета. Портреты и биографические очерки. / Гл. ред.: ген.-лейт. Д. А. Скалон; Сост.: подполк. Н. М. Затворницкий. СПб.: Тип. поставщиков Двора Е. И. В. т-ва М. О. Вольф. 1907.– С. 419-422.

[31] Список генералам по старшинству. Испр. по 1-е апреля. СПб.: В Воен. тип. 1874. – С. 107.

[32] Там же.

[33] Санктпетербургские Сенатские ведомости. СПб., 1869. Год шестидесятый. – № 90. Вторник, 11 ноября 1869. – С. 2 (388).

[34] Список генералам по старшинству. Испр. по 1-е апреля. СПб.: В Воен. тип. 1874. – С. 107.

[35] Столетие военного министерства. 1802 – 1902. – Т. III. – Отд. IV. Память о членах Военного совета. Портреты и биографические очерки. / Гл. ред.: ген.-лейт. Д. А. Скалон; Сост.: подполк. Н. М. Затворницкий. СПб.: Тип. поставщиков Двора Е. И. В. т-ва М. О. Вольф. 1907.– С. 419-422.

[36] Петербургский некрополь. [В 4-х т.]. / Изд. Вел. кн. Николай Михайлович., Сост. В. И. Саитов. 1912 – 1913. – Т. IV. (С – Ѳ). СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича. 1913. – С. 202.

[37] Альбом фотографических портретов Августейших особ и лиц известных в России. 1865 – 1866. [Изоматериал]. / [Г. Демьер]. СПб.: Изд-мый Г. Деньером. [1867].

Головин Сергей Николаевич — фалерист-исследователь, автор научных статей по отечественной и зарубежной фалеристике, наградным системам Российской Империи и стран Европы, а также по атрибуции портретов неизвестных XVIII – начала XX веков в журналах «Sammlung/Коллекция», «Старый Цейхгауз», сборнике «Материалы по иконографии».

Советник ректора Российского государственного социального университета. Автор Телеграм-канала «Награды Отечества».

Провенанс или история бытования: штрихи к выставке «Сокровища полковых музеев»

Награды Российской империи

__________________