Лет этак через сто пятьдесят, коллекционерам старинных, то есть нынешних часов, не позавидуешь. Ну, что они узнают о часах из своей коллекции, кроме примерного срока изготовления, да имени производителя? А чем занимался владелец, в какой стране жил, в каких событиях принимал участие им не узнать никогда. Нам сейчас везет чуть больше.

Какъ подъ грохотъ гранатъ, какъ сквозь пламя и дымъ, Подъ немолчные, тяжкiе стоны Выходили редуты одинъ за другимъ, Грозной тѣнью росли бастiоны... А.Н. Апухтинъ

История одного штурма через историю подарочных часов

(170-летию штурма Карса посвящается)

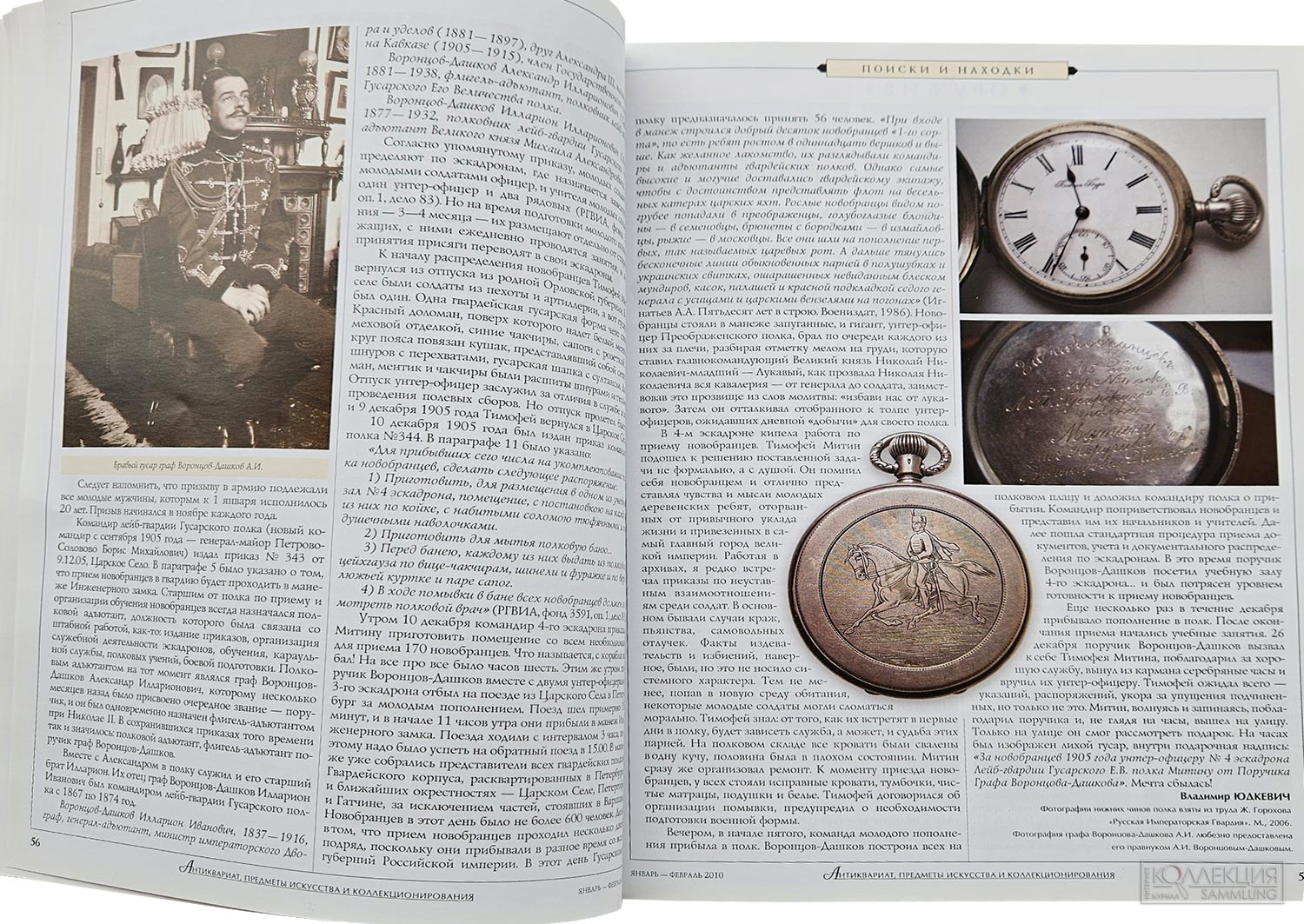

Итак, возьмём старинные карманные часы 165-летней давности и попробуем узнать что-либо об их владельце. Это серебряные часы, завод и перевод стрелок осуществляется специальным ключиком; корпус часов и механизм украшен красивым резным орнаментом. Часы произведены швейцарской фирмой Bertrand из знаменитого города часовщиков Le Locle. Изучение корпуса и механизма позволяет сказать, что часы произведены в период с 1858 по 1870 гг. Кстати, часовой мастер Bertrand упоминается в Женеве в 1861 году. Больше упоминаний о нём я не нашёл.

На верхней крышке изображён всадник в казачьей форме, а на нижней — солдат с ружьём, идущий в атаку.

- Верхняя крышка часов

- Нижняя крышка часов

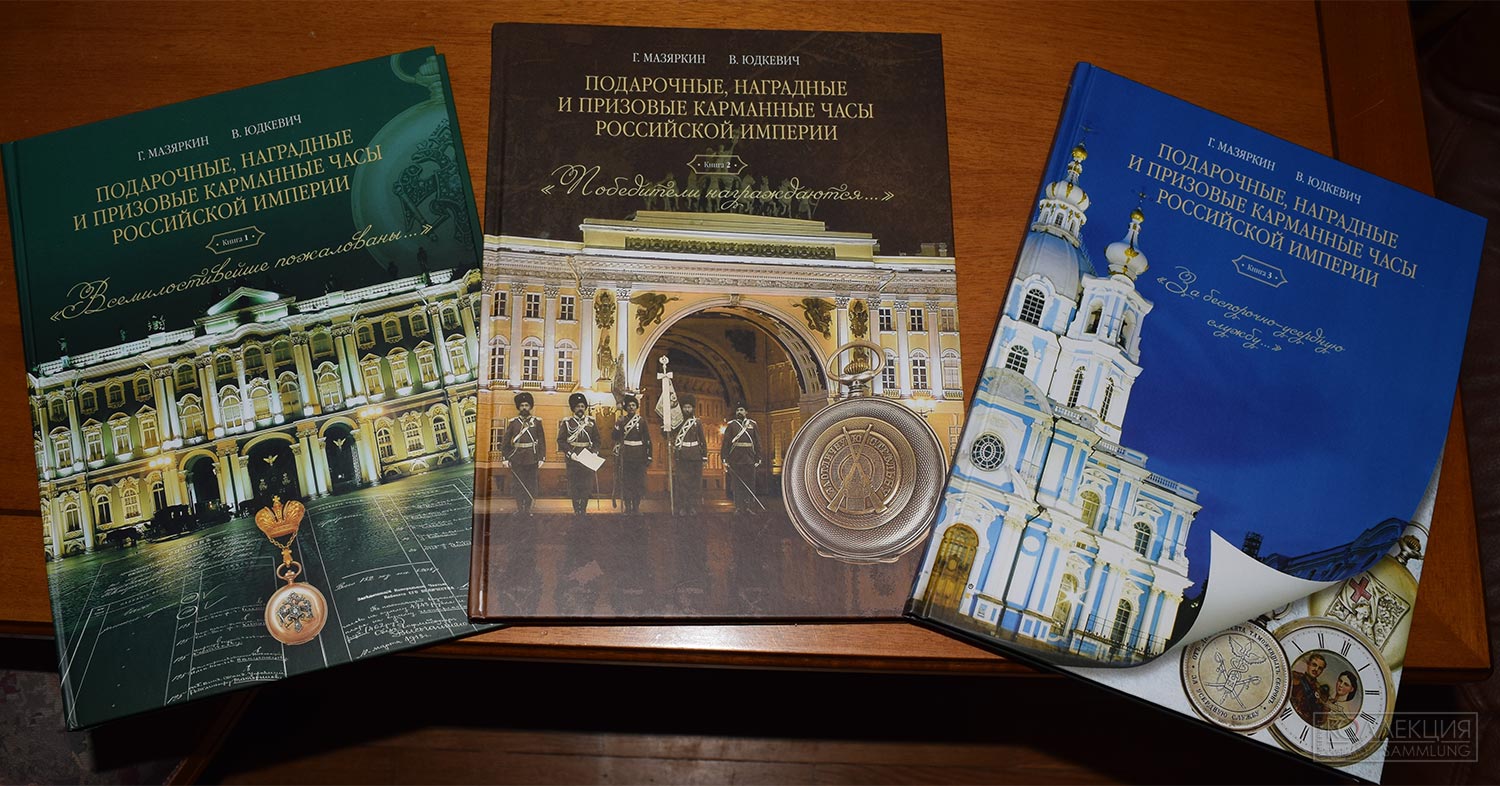

Эти рисунки мы и будем изучать, попробовав узнать историю их владельца, а также, в каких исторических событиях он принимал участие. Можно предположить, что часы были подарены за хорошую службу, или к юбилею. Практика награждать часы в армии зародилась в середине XIX века. Во второй книге Г.Н. Мазяркина и В.Ю. Юдкевича «Подарочные, наградные и призовые карманные часы Российской империи»[1] приведены образцы часов, на крышках которых наносились гравировки боевых событий и памятные места службы награждённого такими часами.

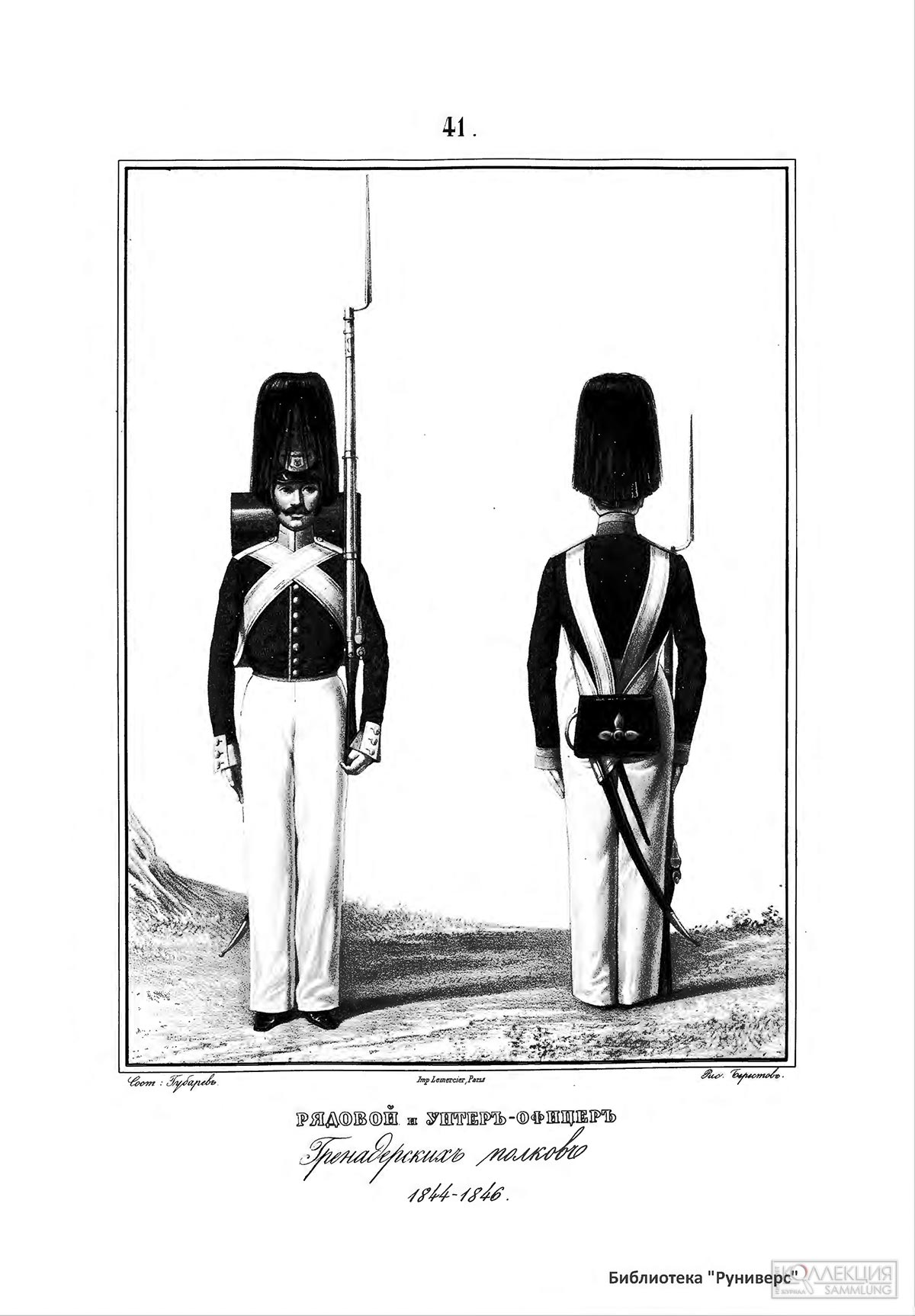

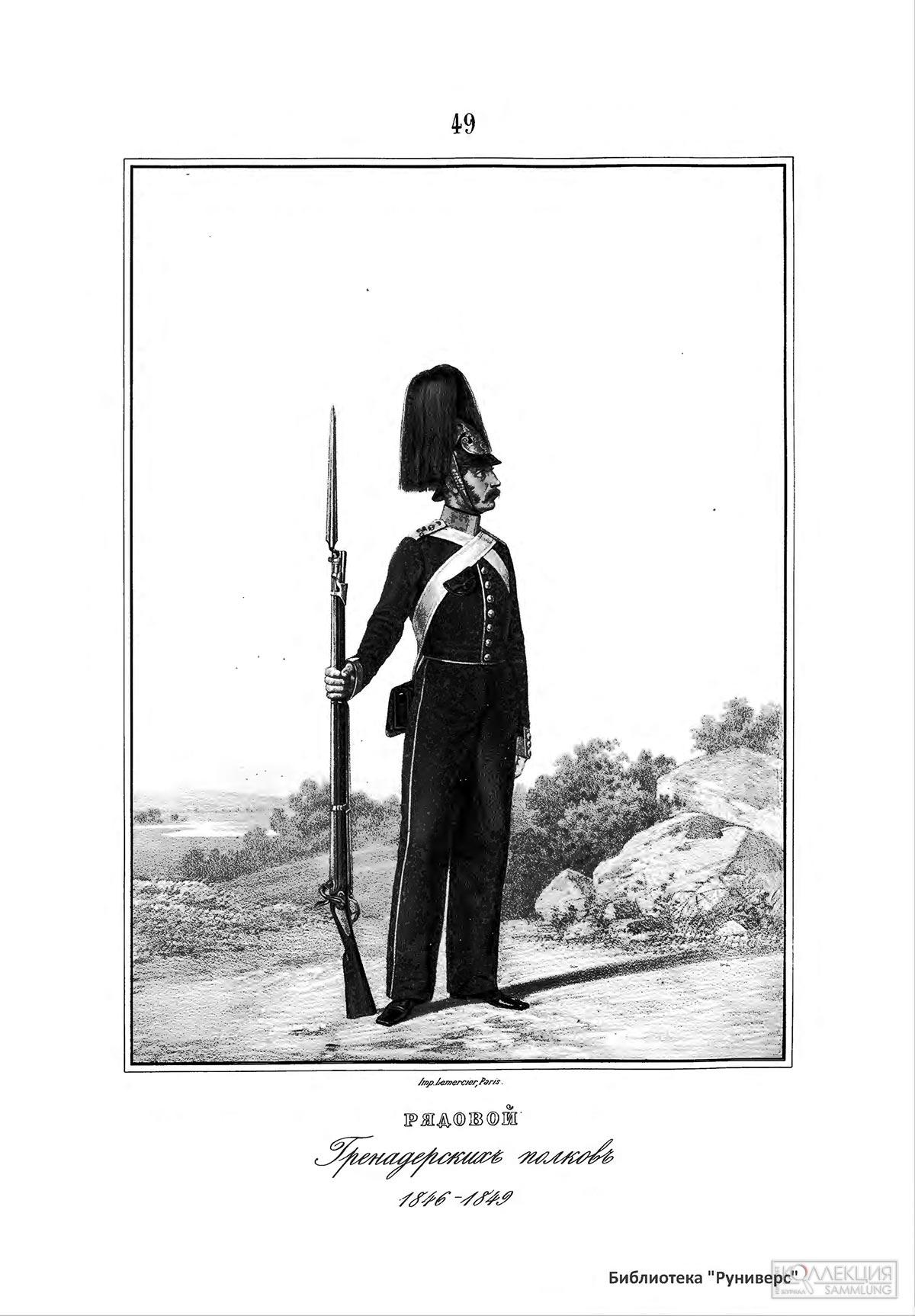

Логично предположить, что последнее место службы владельца как раз и изображено на верхней крышке. Я же начну исследовать часы с нижнего рисунка, на котором, вероятно, изображено одно из главных событий в жизни владельца часов. Для наглядности, привожу рисунки XIX века, изображающие гренадеров периода Крымской войны 1853-1856 гг.[2]

- Рядовой и унтер-офицер гренадерских полков 1844-1846

- Рядовой и унтер-офицер гренадерских полков 1846-1849

Сравните изображение героя на нижней крышке часов с солдатами на рисунках. Они похожи и формой одежды, и экипировкой, и оружием! Итак, первое предположение — владелец часов принимал участие в Крымской (Восточной) войне 1853 – 1856 годов в качестве рядового гренадерского полка: на эту мысль меня натолкнула форма каски бойца. «Гренадеры — солдаты, предназначенные для бросания ручных гранат… К концу XVII в. во всех армиях при пехотных полках находятся особые гренадерские роты, составленные из самых храбрых солдат. Гренадеров назначали на более ответственные места, — в голову штурмовых колонн, на усиление флангов боевого порядка и для действий против кавалерии. Вообще, начало XVIII столетия является самой блестящей эпохой в истории гренадер, как пехоты, имеющей специальное назначение. Но с течением времени увлечение это, вследствие развития огнестрельного оружия, начинает проходить, и гренадеры постепенно превращаются во всех армиях в род войск, который только по своему составу является отборным, не отличаясь в вооружении от остальной пехоты»[3].

Очевидно, что рисунок на крышке часов не будет полностью соответствовать утверждённым образцам формы одежды, тем более что при царях очень любили ежегодно менять правила ношения формы одежды. Тем не менее, общие принципы формы одежды должны быть соблюдены, поэтому мы можем порассуждать. К тому же, необходимо учитывать, что новая форма вводилась на бумаге, а до войск, особенно на окраинах империи, она доходила через несколько лет, пока запасы старой формы не иссякали. Рядовые с 1834 года носили ранцы на перекрещенных на груди ремнях. Привожу описание формы одежды гренадеров:

«1834 Сентября 26 — нижним строевым чинам повелено носить ранцы на двух, крестообразно на груди лежащих, ремнях (Рис. № 25)»[4].

Далее в этом же «Историческом описании…» отмечено:

«1844 Мая 8 – вместо киверов повелено иметь каски, из чёрной, лакированной кожи… К верху трубки припаяно наглухо украшение в виде гренады об одном огне, в которую вставляется султан из чёрного конского волоса…»[5].

Из оружия у рядового гренадера был тесак и кремневое или капсюльное гладкоствольное ружьё со штыком сбоку ствола. После Крымской войны Александр II провел реформу, и такой формы одежды и оружия уже не было в войсках. Но, что там за город на заднем плане часового рисунка? Севастополь? Не похож. И почему солдат идёт в атаку, а не обороняется, ведь Русская армия, в основном, вела оборонительные бои?

Чтобы ответить на эти вопросы, временно оставим в покое этот рисунок и обратимся к верхней крышке часов — на ней явно изображён казак: всадник, одетый в черкеску до колен; на мундире нашиты напатронники-газыри; под треугольным вырезом мундира видится бешмет со стоячим воротником; папаха уменьшенной высоты; шаровары надеты сверху на обувь; бурка. Примечательная деталь — на шароварах просматривается лампас, и появляется версия, что это, говоря современным языком, донской или терский казак, так как кубанские казаки не носили лампасы. Я склоняюсь к версии о терском казаке, анализируя форму одежды и очертания города на заднем плане рисунка. Пейзаж больше подходит Кавказу, чем донским степям. После реформы армии, организованной Александром II, обмундирование рядовых казаков состояло из следующих элементов: папаха – из чёрного курпея, в Терском войске – светло-синий верх (при наличии большого воображения у читателей, кто-то увидит светло-синюю полоску на папахе на верхней крышке часов). Мундир – черкесского покроя, из черного сукна; на груди мундира нашивались напатронники на 10 гнёзд. Верх напатронных втулок в Терском войске затыкался светло-синими пробками. Бешмет шился из шерстяной светло-синей материи, со стоячим воротником, имеющим закруглённые концы, длинной до колен. Вместо шинели казаки носили бурку и башлык произвольного цвета с чёрной тесьмой на швах и по краю.

Немного исторических фактов. В 1832 г. из 5 казачьих полков (Кизлярского, Терско-Семейного, Гребенского, Моздокского и Горского), размещавшихся от устья р. Терек до Моздока, и 5 казачьих полков Азовско-Моздокской линии (Волгского, Кавказского, Ставропольского, Хопёрского и Кубанского) было образовано Кавказское линейное казачье войско. Кавказское линейное казачье войско вместе с Черноморским казачьим войском занимало Кавказскую оборонительную линию от устья Терека до устья Кубани и вместе с Отдельным Кавказским корпусом участвовало в Кавказской и Крымской войнах. Кавказское линейное казачье войско вошло в общегосударственную российскую военную организацию. Линейцам были предоставлены все рыбные промыслы, кроме пяти участков на реке Куме, и все леса, находившиеся на казачьих землях. В том же году был назначен первый наказной атаман вновь образованного войска — генерал-лейтенант П.С. Верзилин. В 1860 году по инициативе генерал-адъютанта князя А.Н. Барятинского, главнокомандующего войсками и наместника на Кавказе, Кавказская линия была разделена на две части — правую (Кубанская область) и левую (Терская область). Новыми центрами административного управления стали города Владикавказ и Екатеринодар. Реформа эта навсегда закрепила существование Терского и Кубанского казачьих войск. Начальники областей одновременно были командующими войсками.

Казаки Терской области составили в 1861 году Терское казачье войско. В военном отношении оно состояло из пяти бригад (первая — 1-й и 2-й Волгский полки, вторая — Горский и Моздокский полки, третья — Гребенской и Кизлярский полки, четвертая — 1-й и 2-й Владикавказские полки, пятая — 1-й и 2-й Сунженские полки), конно-артиллерийской батареи, резерва и Лейб-Гвардии Кавказского Терского казачьего эскадрона Собственного Его Императорского Величества конвоя.[6]

Так что вполне убедительно, что после Крымской войны владелец часов служил в Терском казачьем войске, в одной из упомянутых выше бригад. Но не все так просто и однозначно, поэтому вернемся к изучению рисунка на нижней крышке часов. Выше я предположил, что мой герой был казаком и после Крымской войны служил в Терском казачьем войске. В Крымскую войну он вполне мог служить в пехоте, так как не только в кавалерии служили казаки. В линейных полках первой половины XIX века появился новый тип казака — пехотинца-пластуна́. Но у казаков, служивших в пластунских (пеших) казачьих батальонах, форма и вооружение были казачьи. А на нашем рисунке изображён армейский пехотинец, а, значит, он не был казаком. Как такое могло быть? У меня есть две версии. По одной – владелец часов в Крымскую войну служил в пехоте, а после нее — в 17-м Нижегородском драгунском полку, чья форма одежды похожа на форму казаков. Хотя из пехоты перейти в кавалерию было практически невозможно, тем более нижнему чину. Поэтому я склоняюсь к другой версии, согласно которой, владелец часов после Крымской войны и окончания службы в Кавказском отдельном корпусе, стал приписным казаком и перешёл на службу в Кавказское линейное войско, а впоследствии в Терское казачье войско. Ещё в 1847 г. последовало высочайшее повеление о зачислении желающих из числа нижних чинов регулярных войск Кавказского корпуса, выслуживших свой срок, в Кавказское линейное войско[7].

Крымская война в нашем обществе отожествляется с героической обороной Севастополя, победным сражением под Балаклавой, роковым сражением при Инкермане, Синопским морским сражением, адмиралами Нахимовым, Лазаревым, Истоминым, генералом Тотлебеном, подпоручиком Толстым и матросом Кошкой. Однако, практически забыты, или не упоминаются успехи на другом театре военных действий — на Кавказе, где русская армия имела наибольшие успехи. Знаменитый историк академик Та́рле Е.В. писал: «Неблагодарностью и историческим непониманием согрешит всякий, кто не оценит по достоинству существенную роль, которую сыграл Кавказский фронт в войне 1853-1855 гг.»[8]

К началу боевых действий на Кавказе, Кавказская армия имела более 100 тысяч человек при 232 орудий (128 батальонов, 10 эскадронов драгун, 52 полков казачьих и конной милиции и 23 батареи), разбросанных на обширной территории Кавказа; в Закавказье было всего 19 с половиной батальонов, дивизион Нижегородских драгун и несколько сот милиции. Какой-либо подготовки к войне с Турцией на Кавказском фронте сделано не было, так как наместник Кавказа, светлейший князь Воронцов, не был поставлен в известность о возможности разрыва с Турцией, и открытие последнею военных действий оказалось для него неожиданным… Кроме неприятельской армии, объектами наступательных операций наших войск могли служить турецкие крепости: главный опорный пункт турок Карс, приведённый в порядок после войны 1828-29 гг. в хорошее состояние.[9]

Сложно описать всю историю побед в Крымской войне на Кавказском театре военных действий, так как их было немало. Первая крупная победа русских войск была 14 ноября 1853 г. у крепости Ахалцихе, когда русский корпус под командованием генерал-лейтенанта Андронникова «разбил 18-тысячный турецкий корпус с 13-ю орудиями под командованием Ферила-Али-Паши. Храбрыми нашими войсками отбиты у неприятеля: 12 орудий; 9 зарядных ящиков и 2 зарядные фуры; 5 больших и 12 ротных знамён, 6 значков, 2 артиллерийских парка, 42 бочонка пороха и 160.000 патронов. Сверх того взяты: канцелярия командующего турецким корпусом Али-Паши, лагерь неприятельский, множество оружия, амуниции, лошадей; огромные запасы муки, ячменя».[10]

В битве 19 ноября 1853 г. при Башкадыкларе была разгромлена троекратно превосходившая русские силы войска Ахмед-Паши, взяты 24 орудия, 68 артиллерийских лошадей, 13 зарядных ящиков, полковое знамя, 13 значков, 2 лагеря с палатками и военным багажом, порохом, зарядами и проч. Вещей этих было оставлено неприятелем так много, что колонны наши 20, 21 и 22 ноября едва могли небольшую только часть доставить в русский лагерь: всё остальное было сожжено. В числе отбитых орудий находилась и, так называемая, красная пушка, т.е. медное, 3-х фунтовое орудие на красном лафете. Это орудие было отлито в 1853 году по повелению турецкого султана, с особенными надписями, и дано было главнокомандующему войсками в Азиатской Турции, как залог будущих побед.[11] Не срослось у турецкой армии…

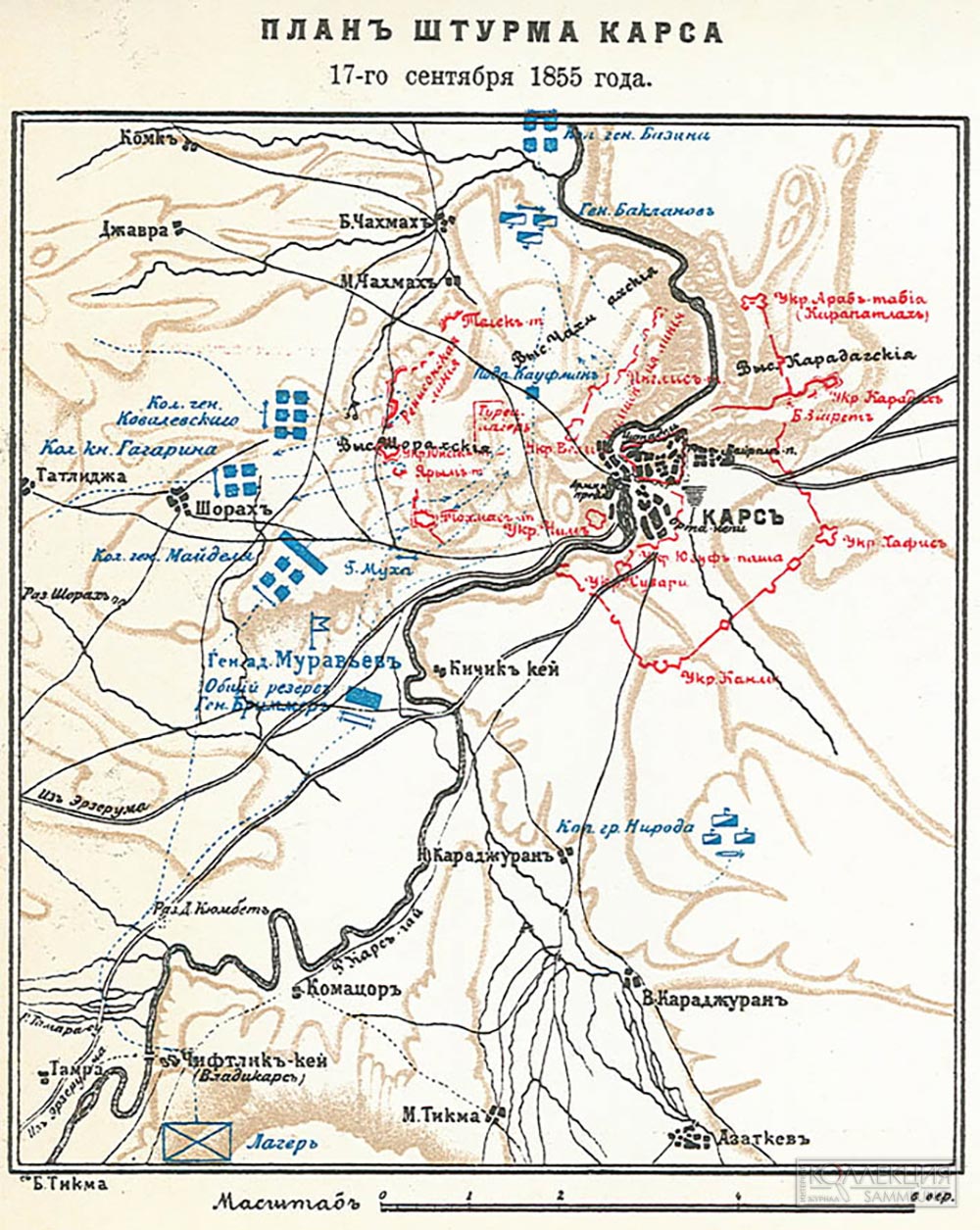

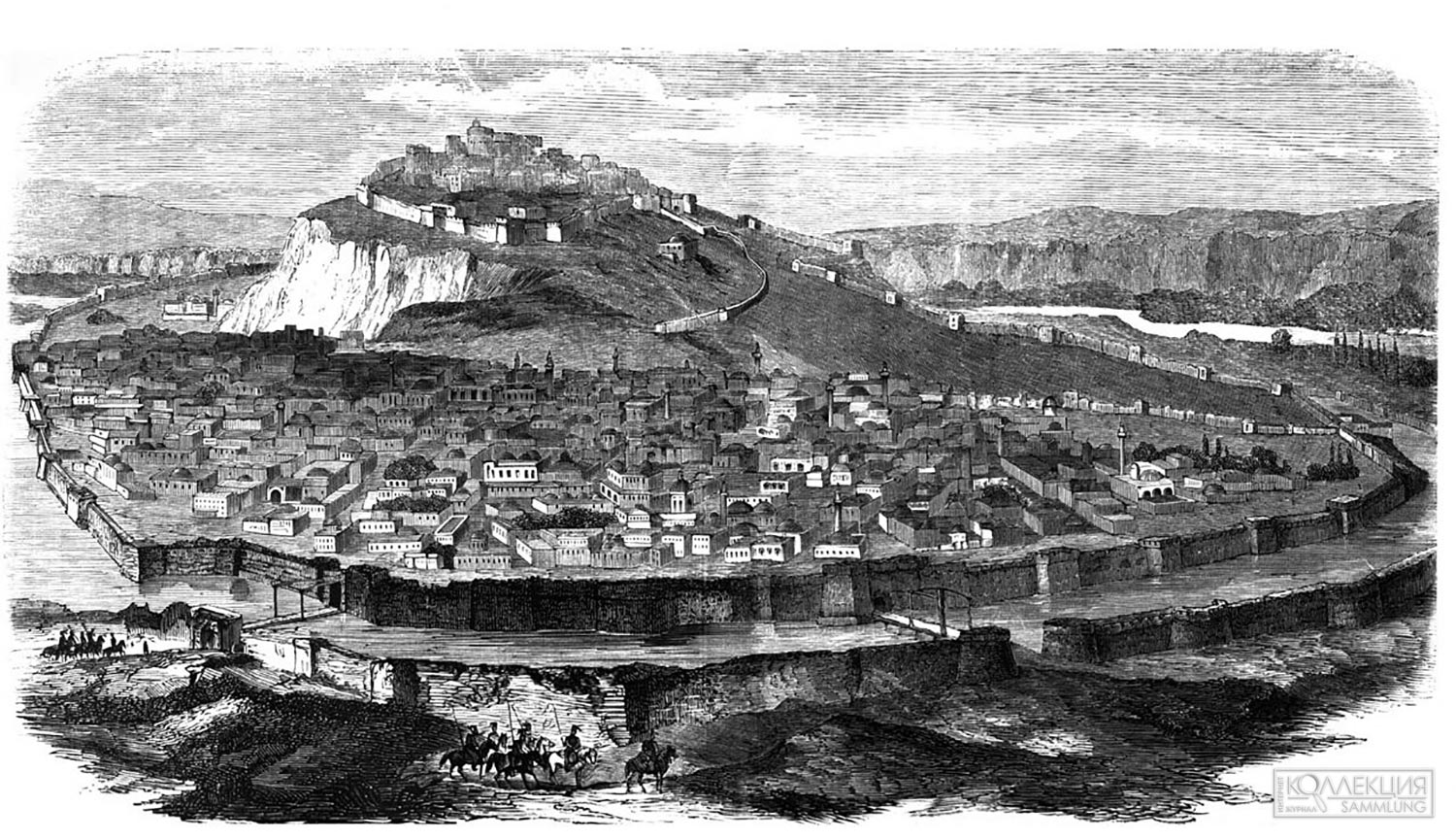

Кульминацией боёв стал штурм крепости Карс 17 сентября 1855 года. На гравировке часов, посвящённой Крымской войне, отчётливо виден крупный город-крепость. Карс очень подходит на эту роль. Мне кажется такая версия убедительной и правдоподобной.

Процитирую русского генерала, участника Кавказской войны и историка Александра Фёдоровича Гейрота:

«Блокада длилась уже около четырёхъ мѣсяцевъ. Потери непріятеля увеличивались съ каждымъ днёмъ; множество Турокъ было побито во время нашихъ разъѣздовъ, посылавшихся почти ежедневно, не мало и бѣжало изъ крѣпости недовольныхъ, голодныхъ, оборванныхъ, грязныхъ, худыхъ, отчасти къ намъ, гдѣ ихъ принимали ласково, кормили и поили хорошею здоровою пищею; многіе же изъ бѣжавшихъ изъ крѣпости Турокъ, разбрелись по окрестностнымъ деревенямъ и селеніямъ. Несмотря на то гарнизонъ Турецкій, все ещё надѣялся на помощь своихъ, всё ещё держался. . . Блокада крѣпости продолжалась и разъѣзды съ каждымъ днёмъ усиливались и постоянно приводили плѣнныхъ Турокъ; перебѣжчики являлись каждодневно понѣскольку человѣкъ и доставляли свѣдѣнія о бѣдственномъ положеніи гарнизона въ крѣпости, высказывая неудовольство на распоряженія англійскаго генерала Вильямса, который убѣждалъ не сдаваться и постоянно обнадёживалъ скорымъ прибытіемъ войскъ въ подкрѣпленіе гарнизону. Дѣйствительно, въ началѣ сентября и въ нашихъ войскахъ получено было извѣстіе о движеніи непріятеля, но куда, объ этомъ, сначала не было вѣрныхъ свѣдѣній. Около 17-го сентября, главнокомандующій кавказскою арміею былъ извѣщёнъ, что Турки усиливаются въ окрестностяхъ Батума и имѣютъ намѣреніе произвести одновременное движеніе въ Гурію и къ Ахалцыху, и съ другой стороны отъ Эрзерума по направленію къ Карсу. Главнокомандующій, генералъ-адъютантъ Н.Н. Муравьевъ рѣшился воспользоваться стѣснённымъ положеніемъ Карсскаго гарнизона до прибытія къ крѣпости подкрѣпленія отъ Эрзерума и, съ этою цѣлію, 15-го сентября собралъ военный совѣтъ, на которомъ всѣ единогласно порѣшили: атаковать крѣпость и штурмовать Шорахскія высоты, какъ наиболѣе слабѣйшія, а между тѣмъ господствующія надъ прочими; надѣялись, что съ занятіемъ ихъ падётъ и Карсъ.

День штурма назначенъ былъ на 17-е сентября.

Войска, назначенныя на штурмъ, были раздѣлены на четыре колонны: Первая колонна, подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта Ковалевскаго, вторая, подъ начальствомъ генералъ-маіора Майделя, третья, подъ командою генералъ-маіора графа Нирода и четвёртая колонна (резервъ), подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта Бриммера; кромѣ того, отдѣльный отрядъ, подъ командою генералъ-маіора Базина, дѣйствовавшій по особому распоряженію».[12]

Далее по тексту Гейрот А.Ф. крупными мазками описывает ход сражения, хотя крепость в тот день русские не взяли, турки сами сдались 16 ноября 1855 года.

«Уронъ нашъ въ этомъ кровопролитномъ штурмѣ, выбывшими изъ строя, ранеными, убитыми и контуженными, состоитъ изъ 6,517 человѣкъ, въ томъ числѣ генераловъ 4 (генералъ Ковалевскій умеръ), штабъ-офицеровъ 33 и оберъ-офицеровъ 220. Изъ числа выбывшихъ изъ строя многіе уже къ 1-му октября, поправившись, возвратились въ ряды войскъ.

Уронъ непріятеля, во время отбитія штурма, также значителенъ; несмотря на то, что Турки находились въ укрѣпленной позиціи, потеря ихъ простирается до 4000 человѣкъ, большею частію побитыхъ холоднымъ оружіемъ. Изъ числа 23-хъ орудій, отбитыхъ у непріятеля, привезено 4, остальные или заклепаны или испорчены; кромѣ того отбито 14 разныхъ знамёнъ и значковъ турецкихъ.»[13]

План штурма Карса[14]

Но, помните, по-моему мнению, на часах изображён гренадер, участник штурма Карса, поэтому нам интересно, где же были гренадеры в атаке на Карс.

«На основании диспозиции для штурма Шорахских высот назначены были две колонны: левая или первая колонна генерал-лейтенанта Ковалевского из 6-ти батальонов, 8 эскадронов, 5 сотен, всего 2850 человек пехоты и 1400 кавалерии, при 16-ти орудиях и 8 ракетных станках;

правая или вторая колонна генерал-майора Майделя в составе 10-ти батальонов, 5 рот стрелков и сапёр, 5 сотен казаков, силою 6000 человек пехоты и 400 человек кавалерии при 20 орудиях. Левая колонна назначалась для атаки Ренисонских линий, т.е. с правой части Шорахских высот, правая колонна для атаки левого фланга, от Тахмас-Табиа до его оконечности.

Мы обратим исключительно внимание на действия второй колонны генерал-майора Майделя в состав которой вошли:

3 батальона…лейб-карабинерного Эриванского его величества полка…

3 батальона трёхротного состава Грузинского гренадерского полка (выд. автором) (лейб-Эриванского полка полковник князь Тархан-Моуравов — командующий)…

В три часа Майдель построил боевой порядок. В первой линии стали: на правом фланге 1-й и 2-й батальоны лейб-карабинерного Эриванского е.в. полка, на левом – 3-й и 4-й Мингрельского полка… Во второй линии находились: 4-й батальон Эриванцев со знаменем и три батальона Грузинского гренадерского полка, все в колоннах к атаке…

Вскоре началось движение вперед… Но турки нас предупредили: едва наши ротные колонны подошли к неприятельским укреплениям на 400 сажень, как грянул пушечный (сигнальный) выстрел с редута Тахмас-табиа и через несколько минут редут Тахмас-табиа и прилежащие к нему окопы увенчались огненною линией выстрелов столь частых, что они сливались в непрерывный гул, покрываемый громом крепостных орудий…

Майдель лично повёл Грузинских гренадер на батарею Ярыман-табию… Генерал Майдель с батальоном Грузинских гренадер бросился влево (к северу от редута Тахмас-табиа), и поручик Пиллар-фон-Пильхау 2-й захватил батарею с четырьмя орудиями…

После того с Ренисонских линий устремился на подкрепление левого крыла Шорахских высот турецкий гвардейский стрелковый батальон, а со стороны туда же стали подходить подкрепления из нижнего лагеря. От сосредоточенного огня штуцерных и батарей с Тамас-табиа, Вели-паши-табиа и Чим-табия Эриванцы и Грузинцы стали нести страшные потери. Майдель раненый в руку бросился на редут Тахмас-табиа. Ранены командиры обоих батальонов лейб-карабинерного полка майор Врангель (1-го) и подполковник Врангель (2-го); ранены также: принявший команду от первого из них майор Рогожин, командиры четвёртых батальонов Мингрельского и Грузинского полков, а командир 2-го батальона Грузинцев убит, убиты или ранены многие ротные командиры и офицеры: солдаты приходили в расстройство и снова собирались с силами по зову сменявшихся одного за другим начальников… Майдель, раненный в грудь, передал… приказание… держаться на занятой позиции до последней крайности и ожидать прибытия резервов… Храбрый полковник князь Тархан-Моуравов, отбросив штыками шедшие на выручку неприятельские войска, схватил знамя 2-го батальона Грузинского полка и бросился с гренадерами и ближайшими ротами Эриванцев на редут. Несколько человек уже вскочили на вал, другие ворвались через выход в редут, но поражённые пали, а знамя изломанное и сбитое во рву, вынесено»[15].

«Штуцерные пули сыпались как град, визжала картечь, свистели ядра, лопались гранаты; но храбрые Кавказцы не пошатнулись»[16]. Из столь краткого описания можно представить насколько тяжёлая была битва, и на нижней крышке часов видны разрывы ядер, гранат и фортификационные сооружения противника.

Уж не о нашем ли владельце часов упомянул генерал Гейрот в этом абзаце: «Во время рукопашной битвы 2-го баталіона Гренадеръ съ непріятельскими баталіонами, Турецкій офицеръ бросился было верхомъ къ баталіоному знамени; но стоявшіе въ знамённыхъ рядахъ, фельдфебель Гренадерской роты Антипъ Ефимовъ и унтеръ-офицеръ Ѳедосѣй Чернецкій закричали ему: «ну, любезный Турка, недожить тебѣ до этого! не слѣдъ тебѣ на святой крестъ тянуться», и Гренадеры штыками сняли дерзкаго съ лошади»[17].

И здесь явно о нашем владельце часов упоминает в своем труде «Блокада и штурм Карса» казачий генерал Бакланов Я.П.: «…Третий редут, тотчас же занятый ротой гренадеров, отделялся от Вели-Табии глубокою лощиною, вдоль которой, со стороны занятых нами укреплений, тянулись завалы, составляющие род траверзов… Таким образом, в исходе пятого часа вся линия Чакмахских укреплений находилась в наших руках, со всею своей артиллерией. Взяты были 15 орудий, два знамени, 12 значков, лагерь и несколько пленных. Будь в это время под рукою три, четыре, свежие батальона, можно было бы сделать попытку противу самой Вели-Табии»[18]. Как всё совпадает с рисунком на часах – город-крепость вдалеке, и русский гренадер штурмует окрестности, не правда ли?

Участие в таких сражениях должно остаться в памяти навсегда. А чтобы ненароком владелец часов не забыл «дела давно минувших дней», друзья подарили ему часы с памятными гравировками.

В заключение статьи захотелось немного помечтать. Если бы мы сейчас использовали часы, на которых наносили эпизоды с мест службы в Афганистане, Чечне, Безречной или Мирной, то нашим потомкам было бы над чем поломать голову.

Владимир Юдкевич, коллекционер царских наградных часов. Изображения предоставлены автором

[1] Г. Мазяркин, В. Юдкевич «Подарочные, наградные и призовые карманные часы Российской империи». Кн. 2. М., 2012.

[2] «Историческое описаніе одежды и вооруженія Россійскихъ войскъ, составленное по Высочайшему повелѣнію. Часть девятнадцатая». Санктпетербургъ. Печатано въ военной типографіи. 1861. Рисунки одежды и вооруженія Россійскихъ войскъ 1825 – 1855. С. 41, 49.

[3] Военная энциклопедия. Т.8. Гренадеры. Петербург. Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1912. С. 483

[4] «Историческое описаніе одежды и вооруженія Россійскихъ войскъ, составленное по Высочайшему повелѣнію. Часть девятнадцатая». Санктпетербургъ. Печатано въ военной типографіи. 1861. С.307

[5] «Историческое описаніе одежды и вооруженія Россійскихъ войскъ, составленное по Высочайшему повелѣнію. Часть девятнадцатая». Санктпетербургъ. Печатано въ военной типографіи. 1861. С.318

[6] Сайт Терского войскового казачьего общества https://terkv.ru/vojskovaya-letopis/

[7] Новый исторический вестник №2 (11). 2004. https://nivestnik.su/2004_2/08.shtml#_ednref28

[8] Тарле Е.В. «Крымская война», в 2-х т. Т.2, Глава XIX. М.-Л.: 1941–1944. С.598

[9] Военная энциклопедия. Карс. Петербург. Тип. т-ва И. Д. Сытина, Т.7. 1912. С.57

[10] А.Ф. Гейрот «Описание Восточной войны 1853-1856 гг.». С-Петербург. 1872. С. 196-202.

[11] А.Ф. Гейрот «Описание Восточной войны 1853-1856 гг.». С-Петербург. 1872. С. 214.

[12] А.Ф. Гейрот «Описание Восточной войны 1853-1856 гг.». С-Петербург. 1872. С. 247-248

[13] А.Ф. Гейрот «Описание Восточной войны 1853-1856 гг.». С-Петербург. 1872. С. 249-250

[14] Военная энциклопедия. Карс. Т.12. Петербург. Тип. т-ва И. Д. Сытина, 1912. С. 417

[15] «История 13-го лейб-гренадерского Эриванского его величества полка за 250 лет. Часть четвертая, Карабинерный полк». С-П. 1895 г. С. 519-522.

[16] «Блокада Карса. Письма очевидцев о походе 1855 года в Азиатскую Турцию». Тифлис. 1856 г. С.86-87.

[17] А.Ф. Гейрот «Описание Восточной войны 1853-1856 гг.». С-Петербург. 1872. С. 244.

[18] Бакланов Я. П. «Блокада и штурм Карса». (Записки войска Донского генерал-лейтенанта Я. П. Бакланова и рассказы прочих участников в событии). 1855 г. / Сообщ. В. А. Потто // Русская старина, 1870. Т. 2. 3-е изд. СПб., 1875. С. 251—294.

Юдкевич Владимир Юрьевич

Коллекционер часов.

Печатался в изданиях «Военная мысль», «Зарубежное военное обозрение», «Антиквариат», «Милитари Крым».

Автор в соавторстве «Подарочные, наградные и призовые карманные часы Российской империи» в 3-х книгах.

Коллекция часов выставляется в музеях.

Призовые часы с редкими медальонами «За отличную стрельбу из винтовки»

__________________