В нынешнее неспокойное время регионы, расположенные на российско-украинской границе, лишены возможности жить привычной жизнью, включающей и события в культурной сфере. Так, музеи Белгородской области оказались перед лицом отмены и переноса многих значимых выставочных проектов, при этом не прекращая работать и принимать посетителей. Эта ситуация, впрочем, стала стимулом для показа выставок из их собраний за пределами области, тем более что за последние несколько лет коллекции музеев региона – в первую очередь художественного и литературного – пополнились значимыми произведениями отечественного искусства ХХ века.

Мастера советской книжной иллюстрации в собрании музеев Белгорода

Белгородский государственный художественный музей (основан в 1983 году, далее — БГХМ) и Белгородский государственный литературный музей (открыт в 1999 году, далее — БГЛМ) – одни из самых молодых музеев России. В 2020 году, благодаря крупной передаче по решению Минкультуры России произведений искусства советского периода из коллекции ликвидированной Международной конфедерации союзов художников (МКСХ)[1], оба музея стали обладателями обширного собрания книжной графики (всего, включая иллюстрации, в музеи было передано около 2000 рисунков, акварелей и эстампов). Так родилась идея совместной выставки «Советская иллюстрация: школы, имена, тенденции», в состав которой вошли как произведения, переданные обоим музеям из коллекции МКСХ, так и поступившие от наследников художников, с которыми музеи успешно работают, а также из других источников. В ноябре 2023 года выставка была представлена в Белгороде – на площадке БГЛМ, а в течение 2024 года ее увидели в Брянске, Рязани и Музее-заповеднике «Абрамцево»[2].

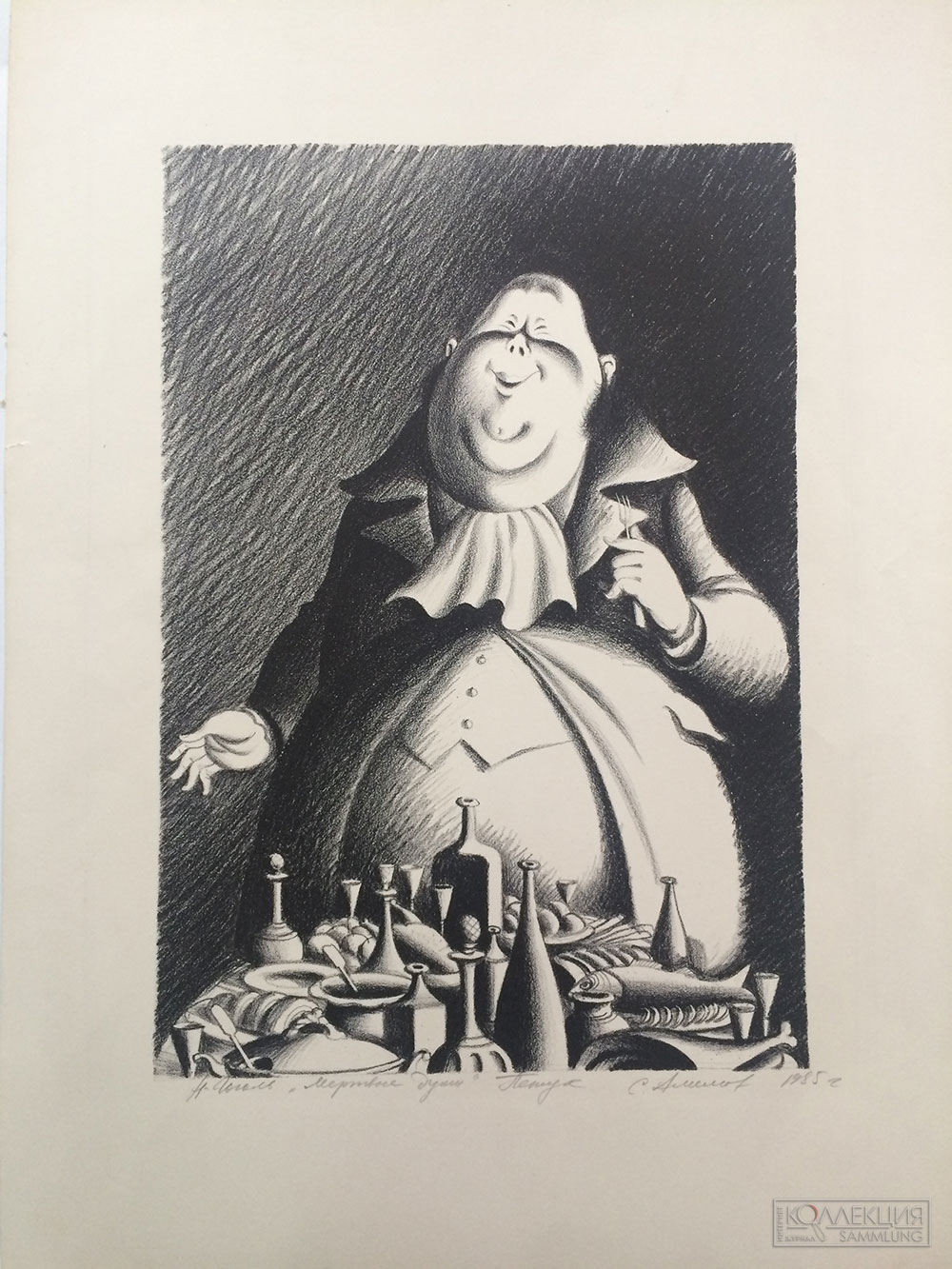

Безусловно, наибольшее внимание советские иллюстраторы уделяли русской классической литературе, и эти иллюстрации составили значительную часть выставки. В первую очередь речь идет о произведениях А.С. Пушкина, проиллюстрированных Владимиром Фаворским, Алексеем Кравченко, Федором Константиновым, Владимиром Бескаравайным, Станиславом Косенковым. Сюжеты Н. В. Гоголя нашли воплощение в творчестве Сергея Алимова и Льва Мюльгаупта. В экспозиции представлены и герои произведений Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Н.С. Лескова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.Н. Островского, А.П. Чехова. Выразительными, хоть и немногочисленными, стали иллюстрации к произведениям русской литературы ХХ века (по мотивам сочинений М.А. Булгакова, В.В. Маяковского, А.П. Гайдара, С.П. Антонова).

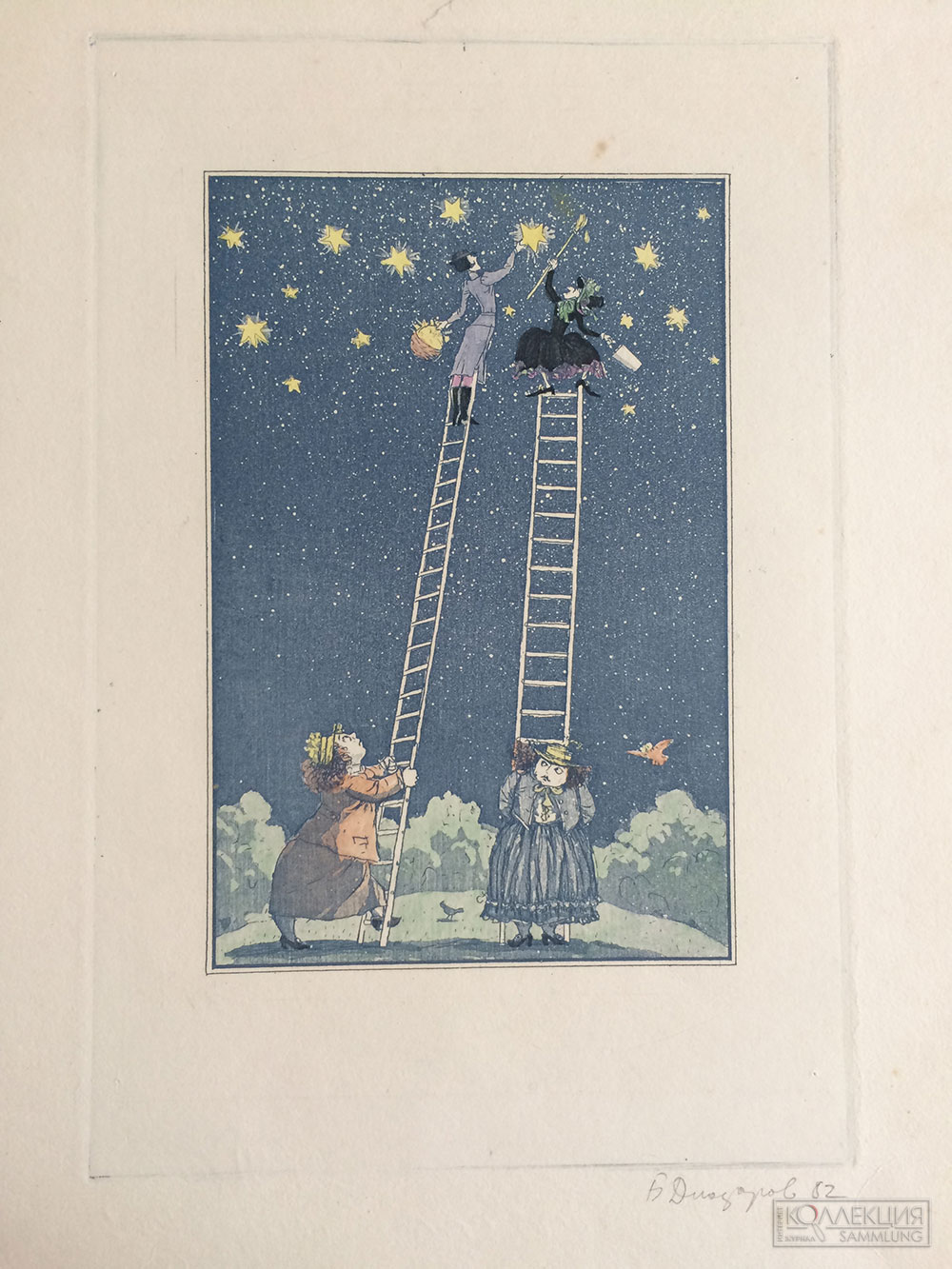

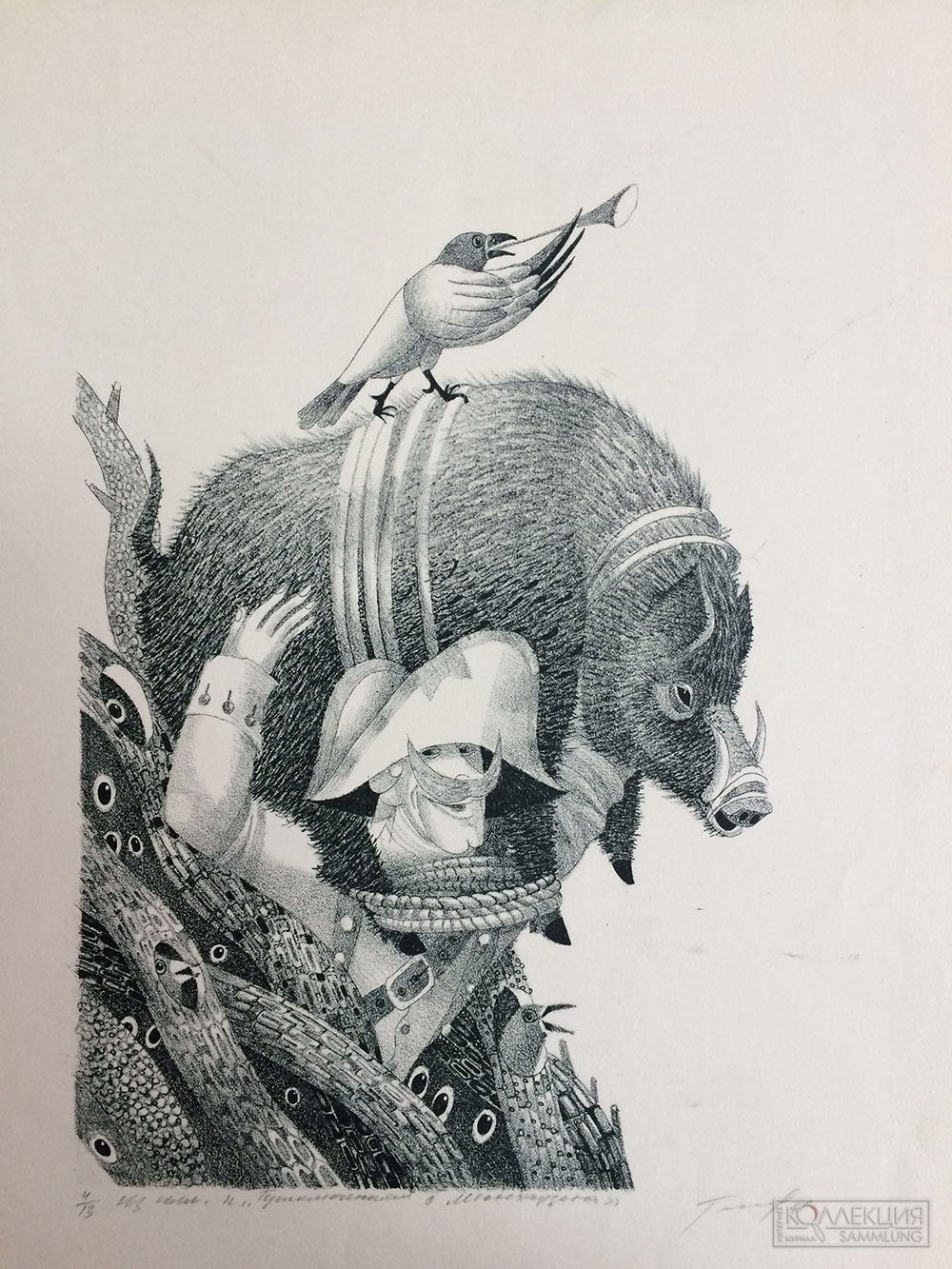

В широком хронологическом диапазоне представлена на выставке и зарубежная литература: от сюжетов средневековой поэзии, воплощённых в офортах свердловского художника Виталия Воловича, до рисунков Рубена Вардзигулянца к книге чехословацкого журналиста Юлиуса Фучика «Репортаж с петлёй на шее». В экспозицию включены работы советских иллюстраторов, обратившихся к поэзии И.-В. Гёте (Иван Кириакиди), пьесам Бернарда Шоу (Александр Васин), роману Г.Г. Маркеса «Сто лет одиночества» (Вячеслав Бегиджанов), художников, иллюстрировавших сказки «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла (Владимир Кизилов), «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагерлёф и «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс (Борис Диодоров), «Спящая красавица» Шарля Перро (Владимир Панов), «Приключения барона Мюнхаузена» Р.Э. Распе и Г.А. Бюргера (Юрий Чарышников).

Ввиду разрозненности как состава художников-иллюстраторов, так и иллюстрируемых литературных произведений, кураторами было принято решение сгруппировать для выставки произведения по техникам, в которых исполнены работы. Так выделились следующие разделы – ксилография, линогравюра, офорт, литография, оригинальная графика. У зрителя, таким образом, была возможность сравнить различные школы и подходы к иллюстрированию литературного произведения, оценить индивидуальность каждого художника, понять, насколько выбранный иллюстратором изобразительный язык соответствует литературному произведению. Ещё одной особенностью выставки стало включение произведений не только известнейших советских графиков, но и художников, связанных непосредственно с Белгородской областью (на её территории родился Л.Р. Мюльгаупт, родился и работал С.С. Косенков).

Ксилография – один из самых древних видов печатной графики, а вместе с ней и иллюстрации. Со времён изобретения книгопечатания ксилография использовалась для создания книжных иллюстраций и репродукций, особенно активно в XIX – начале ХХ вв. А Московская школа ксилографии 1920-х – 1930-х годов заложила основы новых принципов графического дизайна книги и повлияла на развитие печатной графики советского и постсоветского периода. Её расцвет, с одной стороны, связан с тем, что деревянное клише обходилось дешевле цинкового и позволяло сохранять высокое качество печати, с другой, ксилография несла в себе новые выразительные возможности. Лучшие образцы советской ксилографии заключали в себе одновременно уважение к традициям прошлого и новаторство. Их отличали совершенство технического исполнения, одухотворенность, психологизм.

Создание нового стиля книжной гравюры было заслугой народного художника СССР Владимира Андреевича Фаворского (1886–1965), оказавшего огромное влияние на отечественных художников-графиков разных поколений. Художник работал во многих видах изобразительного искусства, но главным делом его жизни была графика, и прежде всего ксилография. По его собственному признанию, он предпочитал работать не над станковыми произведениями, а над «вещами, входящими в какие-то ансамбли […] над книгой в целом, куда должны входить иллюстрации и все так называемые украшения. Как иллюстратор, люблю литературные произведения, проникнутые поэзией. Люблю классику, Пушкина. Предпочитаю гравюру на дереве, так как она очень хорошо входит в книгу»[3].

Для Владимира Фаворского книга была строгой и стройной вещью, разумно организованной для определенной цели. По мнению художников поколения Фаворского, книжная графика их предшественников «мирискусников» была лишена «пластической жизни материала», теперь же упор делался на активную выразительность самой графической техники. Гравюрный штрих давал ощущение чёткой объёмности, весомости фигур и предметов. Гравюра помогала придать книге особое единство.

На протяжении десятилетий Фаворский, преподавая после ВХУТЕМАСа в Полиграфическом институте, Институте изобразительных искусств и Институте прикладного и декоративного искусства, придерживался заложенных ещё в 1920-е годы принципов работы над книжной иллюстрацией.

«Художник возродил классическую черноштриховую гравюру на дереве и создал отечественную школу книжной иллюстрации…… Конструктивность изображений – иллюстраций, виньеток, заставок, органичная связь изображений со шрифтом, который также «конструировали» художники школы Фаворского – создавали оригинальные художественные тропы, особый метафорический язык, сближавший графику и искусство слова», — пишет в статье «Фаворский и ВХУТЕМАС» известный искусствовед Виктор Власов[4].

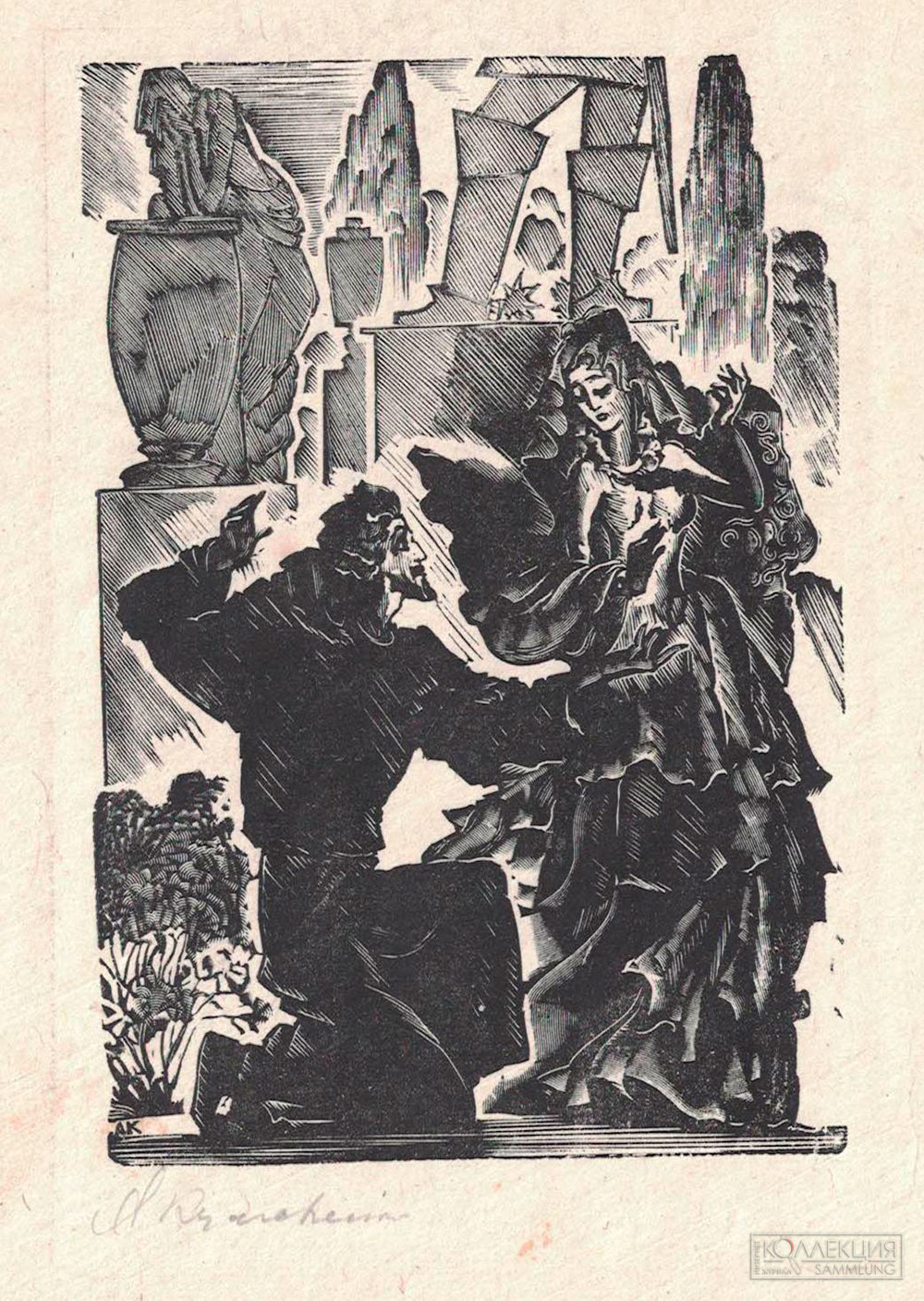

В БГХМ хранятся оттиск знаменитого портрета Ф.М. Достоевского (1929), но большую часть произведений Фаворского из коллекции музея составляют иллюстрации к произведениям зарубежной и отечественной классической литературы: сонетам Шекспира (1948) стихотворениям Генриха Гейне (1954), и, наконец, к подготовленному в 1959 – 1961 годах изданию «Маленьких трагедий» А.С. Пушкина, которое стало одним из лучших образцов книжного искусства XX века. Это последняя крупная работа Фаворского, итог творческого пути мастера. За иллюстрации к «Маленьким трагедиям» и другим произведениям русской классики художник в 1962 году получил Ленинскую премию. Это произведение Фаворский выбрал для иллюстрирования сам. В статье «Как я оформлял «Маленькие трагедии» Пушкина он пишет, что в этих иллюстрациях хотел не изображать события, которые описываются в книге, а «создать то состояние, которое их предваряет»[5].

К пушкинской теме обращались и другие крупные мастера ксилографии, современники В.А. Фаворского – Алексей Ильич Кравченко (1889–1940), создавший цикл иллюстраций к «Маленьким трагедиям», и Фёдор Денисович Константинов (1910–1997), автор иллюстраций к поэме «Медный всадник» (оба автора представлены в коллекции БГЛМ). Романтик А.И. Кравченко стал известен как мастер обострённой выразительности, склонный к повышенной экзальтации чувств, подчёркивавший в своих гравюрах драматизм литературного произведения, напряжённый ритм событий. Ф.Д. Константинов – ученик В.А. Фаворского – тяготел к уравновешенности композиции, до мелочей прорабатывая интерьер или пейзаж. Почерк мастера всегда можно узнать по обилию чёрного цвета, на котором светлая штриховка выглядит несколько зыбкой, волнующейся.

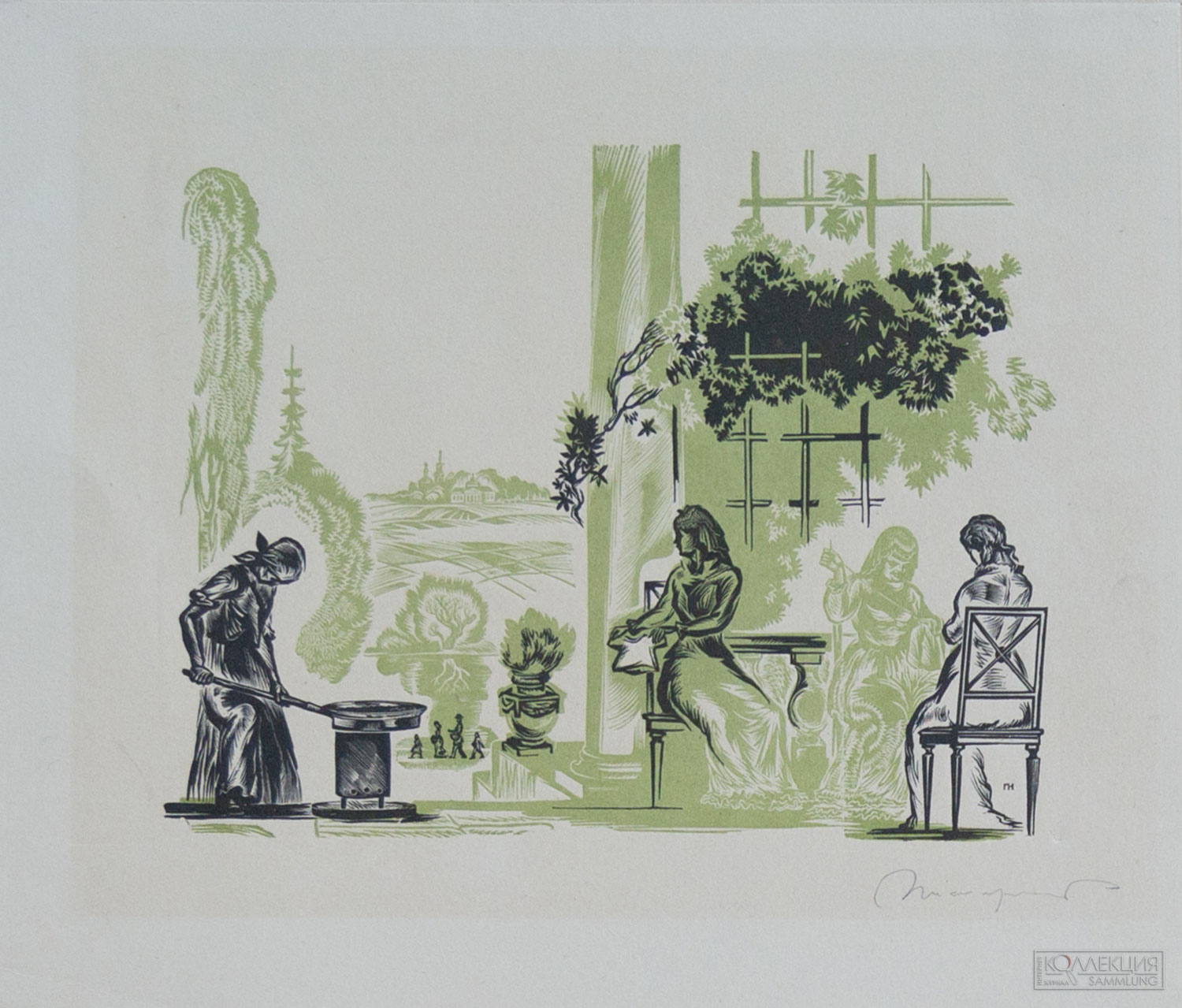

Николай Иванович Пискарёв (1892–1959) – мастер ксилографии, иллюстратор, автор многочисленных обложек, страничных заставок, экслибрисов, марок и создатель оригинальных наборных шрифтов, до сих пор используемых в отечественной полиграфии. Одна из вершин его творчества – полиграфическое оформление романа Льва Толстого «Анна Каренина» (1932 — 1933) и иллюстрации к нему, часть которых хранится в Белгородском художественном музее. В конце 1920-х годов американский «Клуб редких книг в Нью-Йорке» (Limited Editions Club of New York) задумал масштабную акцию: эксклюзивное издание на английском языке в 12 странах Европы по одному произведению классиков литературы этих стран в оформлении их лучших художников. Возникало своеобразное соревнование наиболее выдающихся мастеров европейской книги. В списке приглашенных был и Н. Пискарев, по согласованию с Клубом решивший иллюстрировать «Анну Каренину» и избравший свою любимую технику – ксилографию.

Иллюстрации Н. Пискарева к «Анне Карениной» вызвали полное одобрение Клуба. С его разрешения они были показаны в сентябре 1933 года в Варшаве на 1-й Международной выставке гравюры на дереве, отмечены дипломом и денежной премией. Государственное издательство художественной литературы (ГИХЛ) согласилось издать роман в двух томах, специальное предисловие к книге о мировоззрении Льва Толстого написал А.В. Луначарский. Выполнение ручного отлива бумаги со специальным водяным знаком, набор, печать и переплетные работы, взял на себя «Гознак» — предприятие, отвечавшее за производство разменных и памятных монет, государственных наград, памятных медалей, одна из лучших советских типографий. В конце 1933 года весь тираж книги с подписанными художником колофонами каждого из 1500 пронумерованных экземпляров и 20 ненумерованных книг (для замены возможно поврежденных) были отправлены морем в Америку. Однако Клуб отказался от окончательных расчетов под предлогом, что в одном из букинистических магазинов Москвы якобы был обнаружен в продаже экземпляр двухтомника. Издательство потерпело большие убытки, пострадал и художник, которому Клуб не выплатил второй половины гонорара и не выслал ни одного авторского экземпляра[6]. Таким образом, это издание является библиографической редкостью, в СССР книга не вернулась[7].

С московской школой ксилографии связан также график и живописец Лев Ричардович Мюльгаупт (1900 – 1986), уроженец Белгородчины. Его отец Ричард Иванович был корочанским уездным земским инженером, в 1917 году он перевёз семью в Подмосковье. Лев Ричардович закончил филологический факультет МГУ, был учеником Владимира Фаворского (под его руководством изучал гравюру на дереве) и Льва Бруни (обучение рисунку и акварели). Работал в мастерской Фаворского, был его секретарем, долгое время сохранял его рабочие доски, которые позже были переданы потомкам художника. Среди известнейших работ Мюльгаупта, выполненных в 1930-е годы, — иллюстрации к книге Андрея Белого «Мастерство Гоголя», хранящиеся в коллекции БГХМ. В 2022 году в фонды БГХМ от наследников Льва Мюльгаупта поступило 20 произведений, выполненных с 1919 по 1983 годы, демонстрирующих трансформацию образно-пластического языка художника на протяжении всей его творческой деятельности[8].

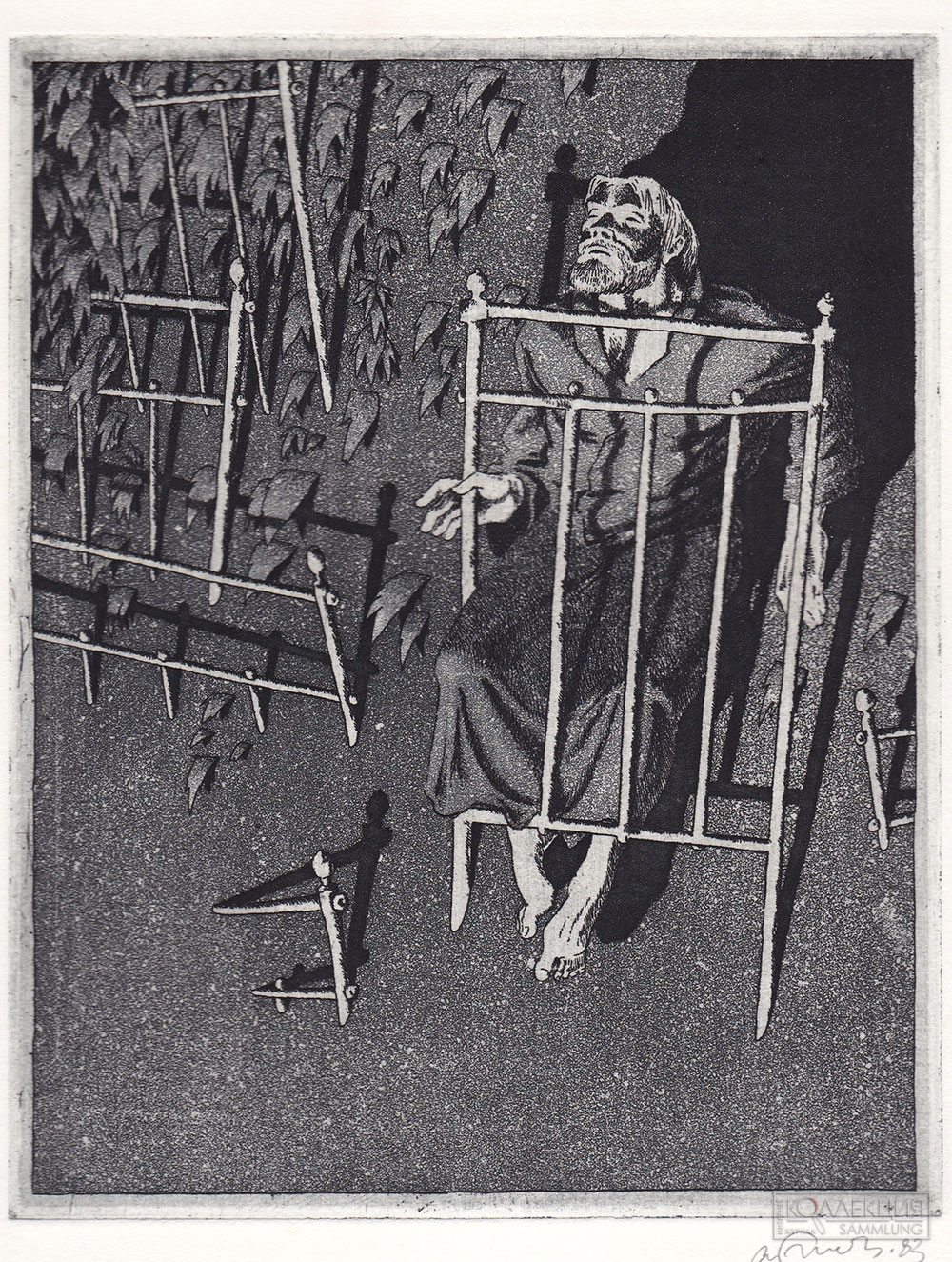

Народный художник СССР Андрей Дмитриевич Гончаров (1903–1979) – один из самых авторитетных и популярных советских мастеров графики, ассистент В.А. Фаворского (с 1924 года), профессор Московского полиграфического института (с 1958 года). Даже ранние работы А.Д. Гончарова отличались уверенным и точным рисунком, высоким уровнем владения техникой. В них достаточно определенно выражался интерес к человеку и его переживаниям. Иллюстрации к пьесам А.Н. Островского (собрание БГЛМ) художник выполнял на протяжении всего своего творческого пути, художественно переосмысливая и развивая эту тему. С годами гравировальная манера А. Гончарова все более тяготела к максимальной аскетической простоте и эмоциональности. Умение вчитываться в литературное произведение и воспринимать его смыслы у художника со временем, кажется, только обострилось. Свидетельство тому – хранящиеся в БГХМ поздние иллюстрации к романам Достоевского «Братья Карамазовы» (1970 – 1975) и «Бедные люди» (1971), где он достигает большой выразительности.

Об этом писал его ученик Дмитрий Бисти: «В его работах последнего двадцатилетия налицо абсолютная свобода владения средствами графического выражения — штрихом, линией, формой, пространством, точность их выбора, интеллектуализм, органично сочетающийся с эмоциональной наполненностью образов. Именно поэтому его иллюстрации мне кажутся самыми лучшими в нашей книжной графике»[9].

Художник Иван Дмитриевич Кириакиди (род. 1940) в своём творчестве избрал путь философско-аллегорического прочтения литературного произведения. В его книжных иллюстрациях ощутимо влияние античного искусства. Художника увлекает не только классическая красота, пластика и гармония, но и экспрессия, ощущаемая в особой статике древнего искусства. Им созданы иллюстрации к произведениям Эсхила, Уильяма Шекспира, И.В. Гёте (хранятся в БГХМ), А.С. Пушкина, А.И. Куприна, а также к многочисленным произведениям восточной литературы.

Вячеслав Эдуардович Бегиджанов (род. 1944), начав в 1960-е годы работать в технике линогравюры, впоследствии обратился к ксилографии. В 1978 году он создал цикл из 25 листов к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», которую критики охарактеризовали как «барочную» визуальную интерпретацию романа. Этим иллюстрации хранятся в коллекции БГЛМ.

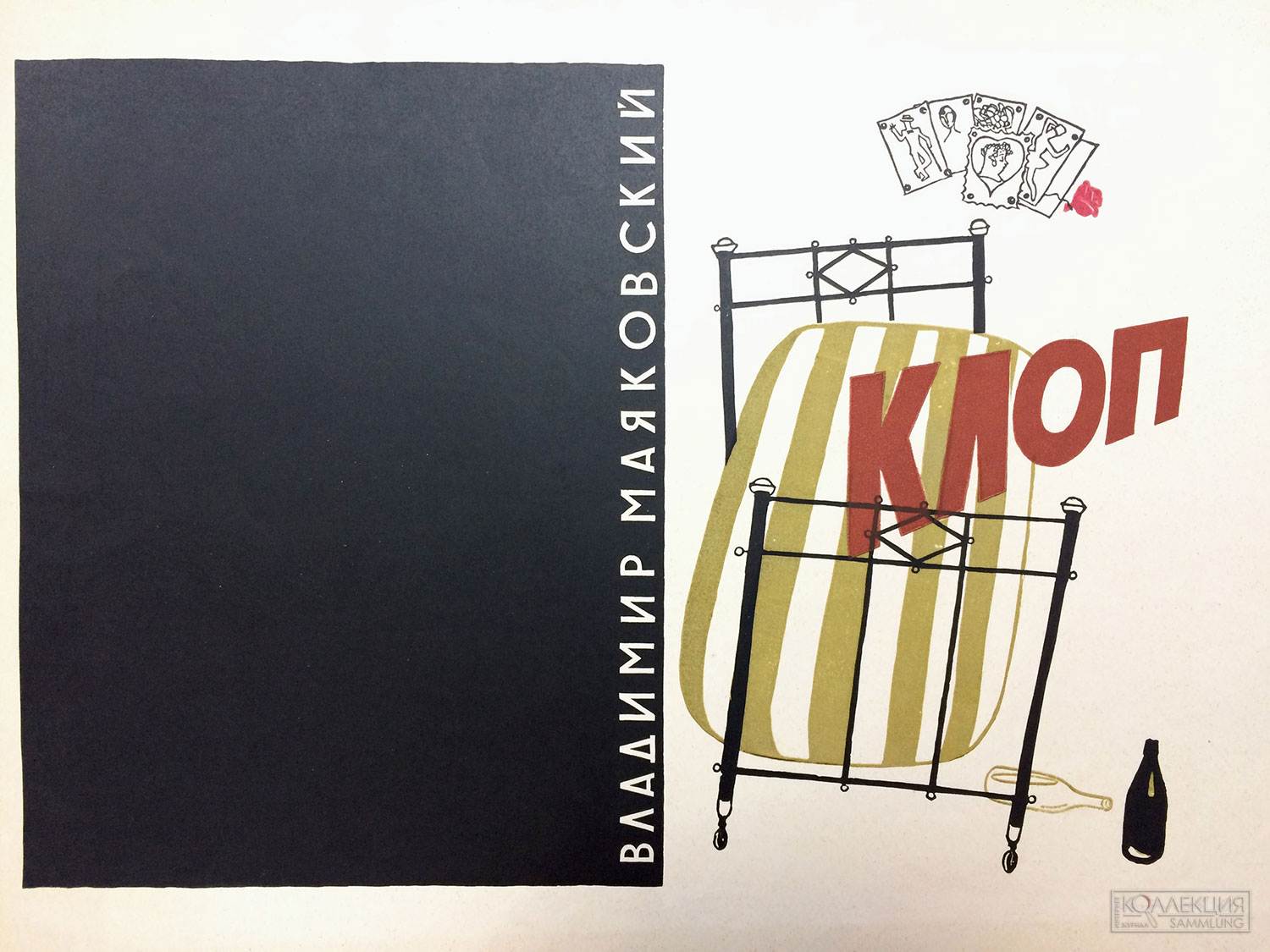

С ксилографией органично связана более поздняя по времени возникновения техника — линогравюра. Её специфические качества — лаконизм художественного языка, резкие контрасты чёрного и белого, сочный, живописный штрих, получаемый благодаря мягкости материала, возможность быстро работать, использовать большой размер листа и цветную печать, высокая тиражность – очень скоро привлекли к себе многих мастеров печатной графики, в том числе ранее начинавший свой творческий путь в ксилографии. Благодаря простоте исполнения линогравюра получила широкое распространение, в том числе в области книжной иллюстрации. В качестве примера на выставке представлены работы Николая Александровича Устинова (1937–2023), выпускника Московского художественного института им. В.И. Сурикова, где он учился на графическом факультете у Б.А. Дехтерёва, Ю.П. Рейнера, М.М. Черемных, П.И. Суворова, занимался гравюрой под руководством М.В. Маторина. Дипломной работой Н.А. Устинова стали иллюстрации к сатирической пьесе В.В. Маяковского «Клоп». Эта серия цветных линогравюр, выполненная в 1961 году и хранящаяся в БГЛМ, перекликается с гротескным стилем графики 1920-х годов.

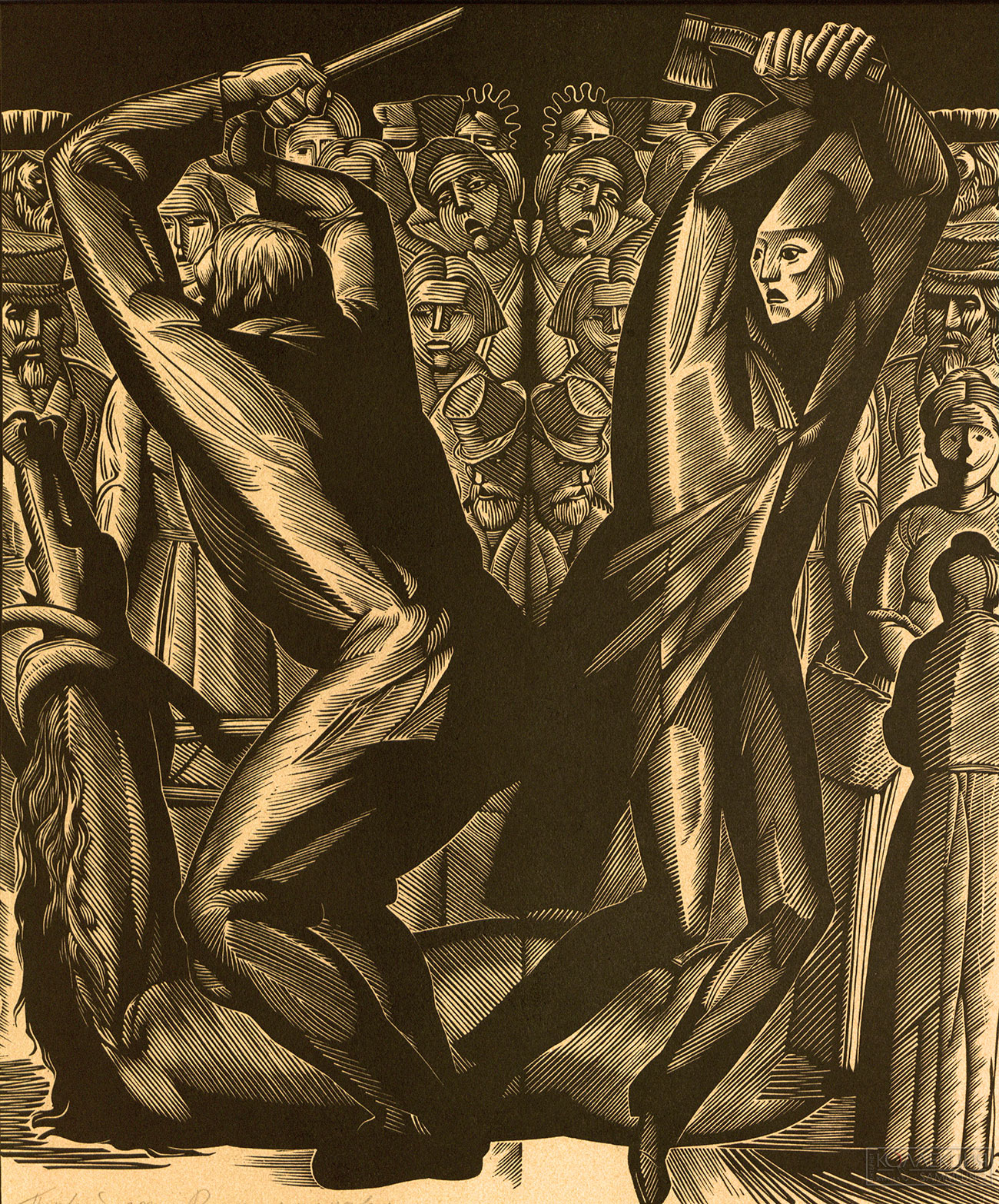

В жизни и творчестве художника-графика, заслуженного художника РСФСР Станислава Степановича Косенкова (1941–1993) – уроженца Белгородчины, книжная графика занимала особое место. Он проиллюстрировал около полусотни книг, среди которых произведения русских и зарубежных классиков, а также современных авторов: А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова, А.Т. Прасолова, В.И. Белова, Е.И. Носова, Е.П. Дубровина, У. Уитмена. Но всемирную известность художнику принесли иллюстрации к роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», который он иллюстрировал в технике линогравюры. Первые шесть листов и шесть заставок к роману были созданы в 1969 году по заказу Центрально-Чернозёмного книжного издательства. Но нравственно-философская проблематика «Преступления и наказания» не отпускала художника. Работа продолжалась почти три года, было сделано свыше 40 чёрно-белых линогравюр, лучшие из которых на международных выставках книжного искусства дважды удостаивались золотых медалей: в Лейпциге (1971) и в Брно (1976). Благодаря этой серии художник вошёл в число самых известных иллюстраторов Ф.М. Достоевского, его произведения хранятся не только в музеях Белгородчины, но и в музеях Ф.М. Достоевского в Москве и Санкт-Петербурге.

Немало иллюстраций в советское время создавалось в технике офорта, известной уже с начала XVI века. В ХХ веке, когда офорт перестал быть преимущественно репродукционной техникой, художники-иллюстраторы стали в полной мере использовать его художественные достоинства. Все офорты, отобранные для участия в выставке, за исключением произведений В. Бескаравайного, хранятся в коллекции БГЛМ.

Интерес к произведениям А.С. Пушкина и одновременно к личности знаменитого предводителя крестьянского восстания Емельяна Пугачёва сопровождал ленинградского художника Владимира Митрофановича Бескаравайного (1930 – 1997) на протяжении всего творческого пути. Ему принадлежит, в частности, серия крупноформатных, полных экспрессии офортов по мотивам пушкинской «Истории Емельяна Пугачёва» (хранится в БГХМ).

Мастер офорта, заслуженный художник РСФСР Виталий Михайлович Волович (1928 – 2018) к книжной иллюстрации обратился сразу по окончании Свердловского художественного училища в 1948 году. Эпоха Средневековья с детства привлекала будущего художника, и в 1970-е годы В.М. Волович создал циклы станковых работ «Средневековые мистерии» и «По мотивам средневековой поэзии», которые строятся на исторических параллелях и иносказаниях.

Выпускник Московского полиграфического института и ученик А.Д. Гончарова Андрей Львович Костин (1947 – 2000) создал немало известных графических циклов и иллюстраций. «Герои Пушкина и Льва Толстого, Гоголя, Гофмана и других классиков отечественной и западной литературы становились не только отстранёнными объектами его книжной графики, но и постоянными персонажами личных воспоминаний, какими бывают образы друзей и давних знакомых. Острота его видения определялась любовью и тоской по ушедшей жизни и неповторимой культуре, вошедших в явное противоречие с тем, что его окружало», – писал о художнике критик Вильям Мейланд[10]. На выставке представлены офорты по мотивам повести Л. Н. Толстого «Детство».

Вячеслав Эдуардович Бегиджанов (род. 1944), выпускник факультета промышленной графики Ленинградского высшего художественно-промышленного училища им. В.И. Мухиной, проиллюстрировал более 20 книг. Художник успешно работает во всех областях графики и в разных техниках, что нашло отражение и в экспозиции этой выставки. Серия иллюстраций к роману Г. Г. Маркеса «Сто лет одиночества» выполнена в технике офорта. Эти работы лишь от части можно назвать иллюстрациями в привычном понимании, главенствует в них не сюжет, а образные аналогии, рождающиеся в диалоге художника и писателя.

Московский полиграфический институт стал важной профессиональной базой для многих художников-иллюстраторов, в их числе А.Д. Бисти и М.А. Кастальская. За иллюстрации к рассказам А.П. Чехова Андрей Дмитриевич Бисти (род. 1953), представитель известной творческой династии, был награждён дипломом и специальным призом Моравского комитета на интернациональной биеннале в Брно в 1984 году. Марина Александровна Кастальская (род. 1948) известна как автор иллюстраций к роману М.А. Булгакова «Жизнь господина де Мольера», погружающих зрителя в эфемерную атмосферу театральности.

Зарубежная литература, к произведениям которой также обращались советские художники-офортисты, представлена на выставке иллюстрациями народного художника России Бориса Аркадьевича Диодорова (род. 1934) к сказкам «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагерлёф и «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс, пользовавшимся большой популярностью у советских детей. Б. А. Диодоров занимается книжной иллюстрацией с 1958 года, в совершенстве владеет уникальной техникой офорта с использованием акватинты и акварели. Более чем за полвека он проиллюстрировал свыше 300 книг, среди которых произведения Г.X. Андерсена, С.Т. Аксакова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого и других. Многие годы Борис Диодоров работал главным художником издательства «Детская литература».

Литография, в 1930-х годах уступившая место офсетной печати как способу тиражирования изображений, стала набирать популярность как техника художественных эстампов. Одно из главных ее достоинств заключается в большой свободе творческих приёмов, позволяющих работать почти с той же непринуждённостью и смелостью, как в обычном рисунке на бумаге. В советском искусстве литография стала одной из ведущих графических техник.

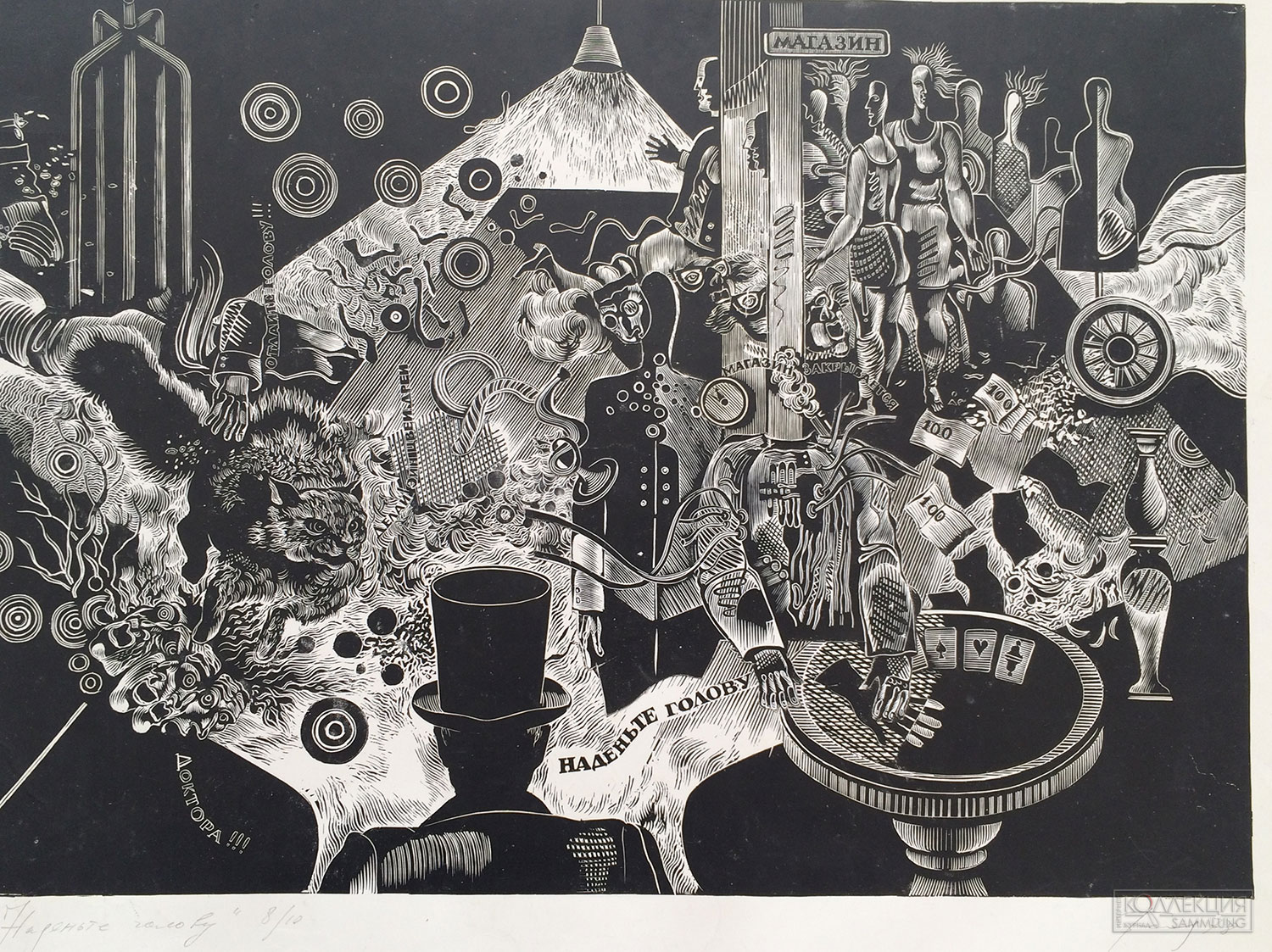

Представитель ленинградской школы литографии Борис Васильевич Власов (1936 – 1981) после окончания в 1961 году графического факультета и мастерской книжной графики Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина активно занимался журнальной и книжной графикой, сотрудничая с издательствами «Детская литература», «Художественная литература» и «Искусство». Художник развивал традиции отечественной графики с её размашистыми ритмами и броскими тональными контрастами, отдавая предпочтение углю, карандашу, литографии. Экспрессивная рисовальная манера, характерная для станковых листов, отличает иллюстрации Б.В. Власова и к поэме «Облако в штанах» В.В. Маяковского, хранящихся в обоих белгородских музеях.

В начале 1960-х годов выпускник Московского высшего художественно-промышленного училища, народный художник РСФСР, один из ярких представителей «сурового стиля» Игорь Павлович Обросов (1930 – 2010) выполнил серию литографий к «Сказке о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове» Аркадия Гайдара (собрание БГХМ). В 1970-х годах они были изданы в виде набора открыток.

Одна из ярких представительниц московской книжной литографии Галина Сергеевна Волхонская (род. 1946) в 1972 году окончила Московский художественный институт имени В.И. Сурикова, где её преподавателями были Б.А. Дехтерёв и Е.А. Кибрик. Г.С. Волхонская известна иллюстрациями к рассказу «Грабёж» Н.С. Лескова, роману «Рудин» И.С. Тургенева, стихотворениям М.Ю. Лермонтова и Ф.И. Тютчева и других (собрание БГЛМ). В общей сложности она оформила более 40 изданий.

Сергей Александрович Алимов (1938–2019) – народный художник РФ, художник мультипликационного кино, график, лауреат Государственной премии РФ (2002). В 1963 году окончил художественно-постановочный факультет ВГИКа, где учился у Ю.И. Пименова. Он автор иллюстраций более чем к 100 книгам, среди которых «Господа Головлёвы» М.Е. Салтыкова-Щедрина (собрание БГХМ) и «Мёртвые души» Н.В. Гоголя (собрание БГЛМ). Эти иллюстрации были созданы в начале 1970-х годов. Первое издание «Мёртвых душ» с пятнадцатью иллюстрациями, выполненными в технике литографии, вышло в свет в 1974 году. С того момента художник создал ещё 25 рисунков, но уже в технике шелкографии. Алимов также известен как художник (в сотрудничестве с Фёдором Хитруком) популярного советского мультфильма «Каникулы Бонифация».

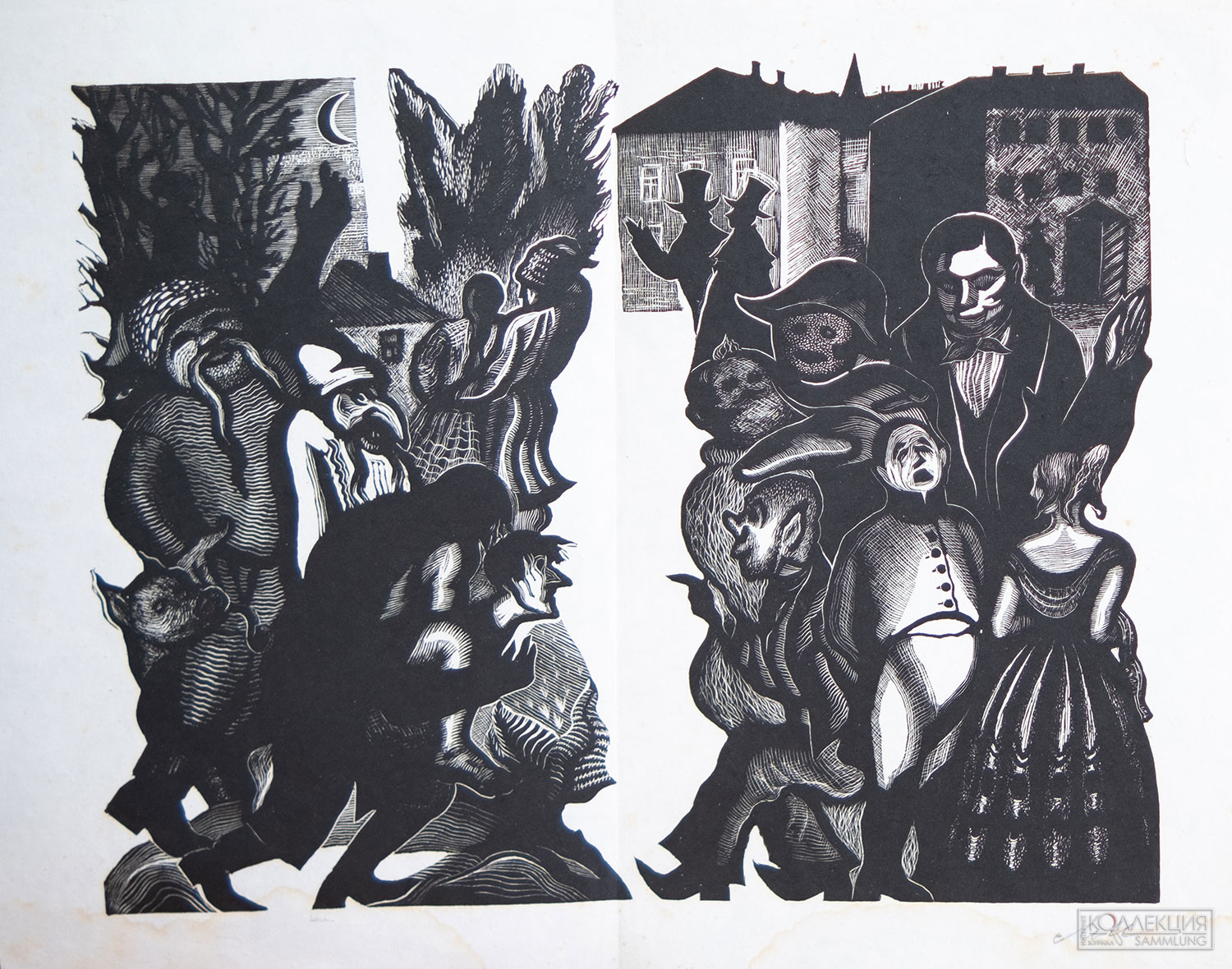

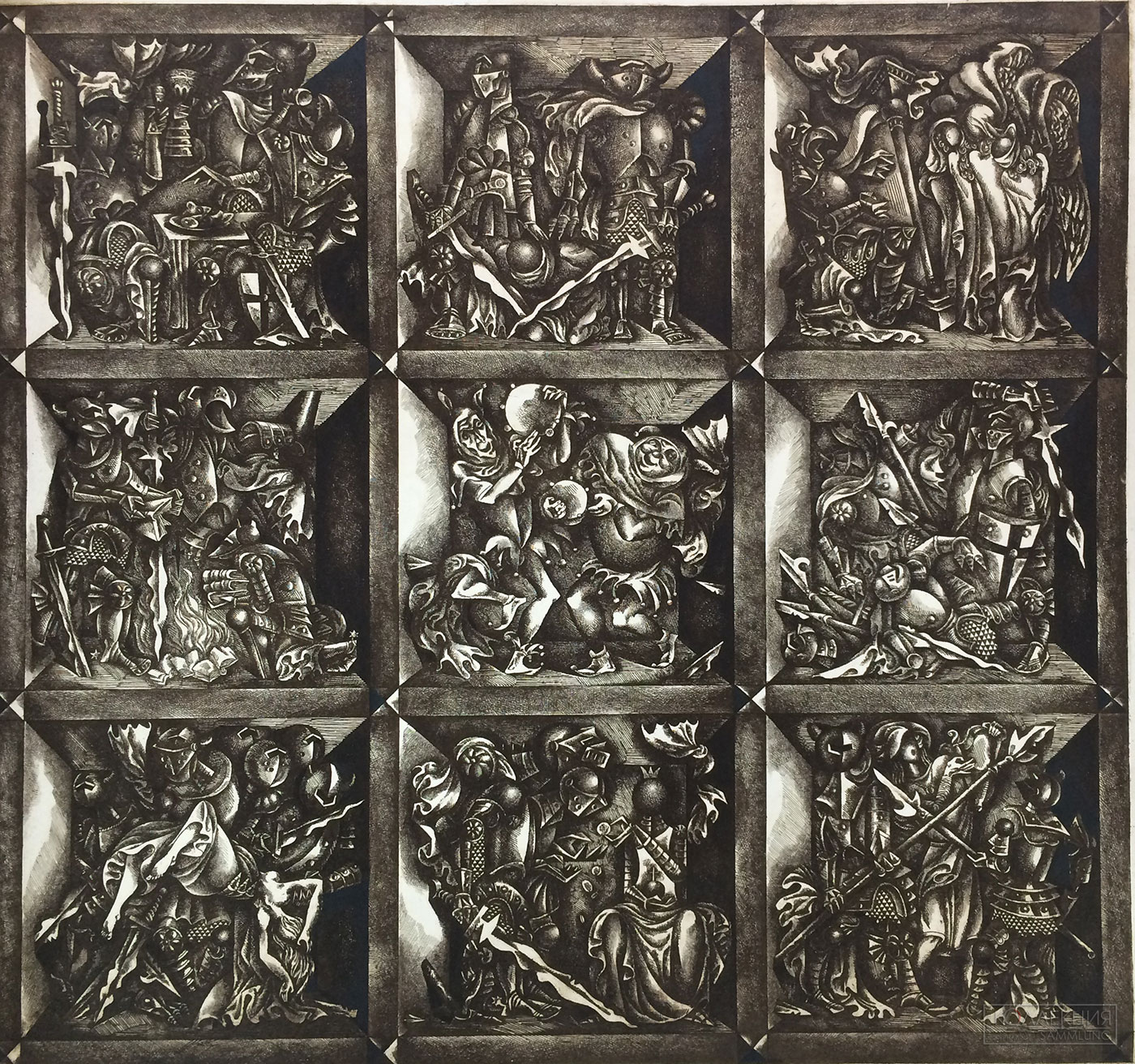

Выпускник Львовского полиграфического института Юрий Иванович Чарышников (1947 — 2022) – всемирно известный художник, гравер, иллюстратор и лектор. В БГЛМ хранится более 30 его литографий. Одна из самых удивительных страниц творчества Ю.И. Чарышникова – литографическая интерпретация «Петербургских повестей» Н.В. Гоголя, работа над которой по заказу издательства началась в 1979 году и продолжалась около пяти лет. «Каждый графический цикл Юрия Чарышникова – это многослойный, технически совершенный и интеллектуально изысканный спектакль-коллаж, сумеречно-мрачный и отчаянно карнавальный одновременно. Автор-режиссёр моделирует вариации сюжетов на вечные темы добра и зла, власти и преступления, смысла жизни и смерти», – пишет искусствовед Наталья Космолинская. Характерным примером творчества Ю.И. Чарышникова служит и цикл иллюстраций к книге Р.Э. Распе и Г.А. Бюргера «Приключения барона Мюнхаузена».

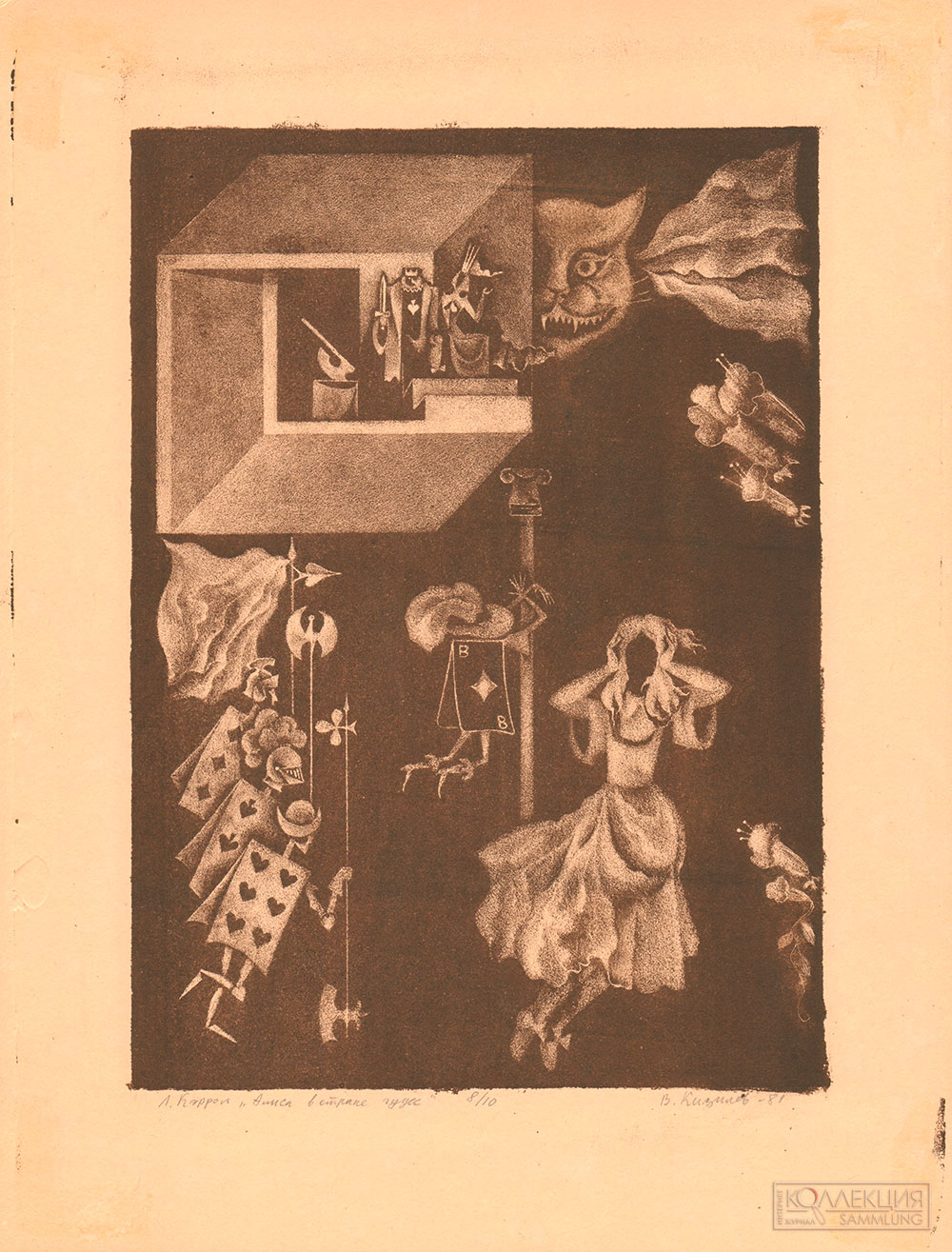

Художник-график, заслуженный художник России Владимир Александрович Кизилов (род. 1952) ещё в годы учебы сосредоточился на графике, попробовав себя в различных её видах, в том числе в литографии и гравюре на дереве. Впоследствии из всех видов графики В. А. Кизилов выбрал для себя офорт, но в начале 1980-х годов создал цикл автолитографий, посвящённых сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» (собрание БГЛМ). Уже в этой ранней работе проявились многие особенности фантастического творческого видения художника, позднее воплощённые в офортах.

Техники оригинальной графики, в которых работали и продолжают работать художники-иллюстраторы, весьма разнообразны: рисунок, акварель, гуашь и многие другие. Лишь некоторые из них были представлены в экспозиции.

Среди произведений из коллекции БГХМ особое место занимают 11 иллюстраций к повестям Н.С. Лескова, выполненные в 1930-х годах народным художником РСФСР Николаем Васильевичем Кузьминым (1890 – 1987). Один из организаторов «Группы 13-ти», мастер тонкого филигранного рисунка, впоследствии он стал известным иллюстратором произведений русской и зарубежной литературы XIX – начала XX века. По словам К.И. Чуковского, Н.В. Кузьмин был «самым литературным из всех наших графиков»[11].

В 1970-е годы к иллюстрированию рассказов А.П. Чехова обратился один из известнейших советских графиков, народный художник СССР Евгений Адольфович Кибрик (1906 – 1978). Примечательно, что в течение двадцати пяти лет он, будучи профессором Московского художественного института им. В.И. Сурикова, руководил мастерской станковой графики Академии художеств СССР, в которой стажировался ряд известных художников.

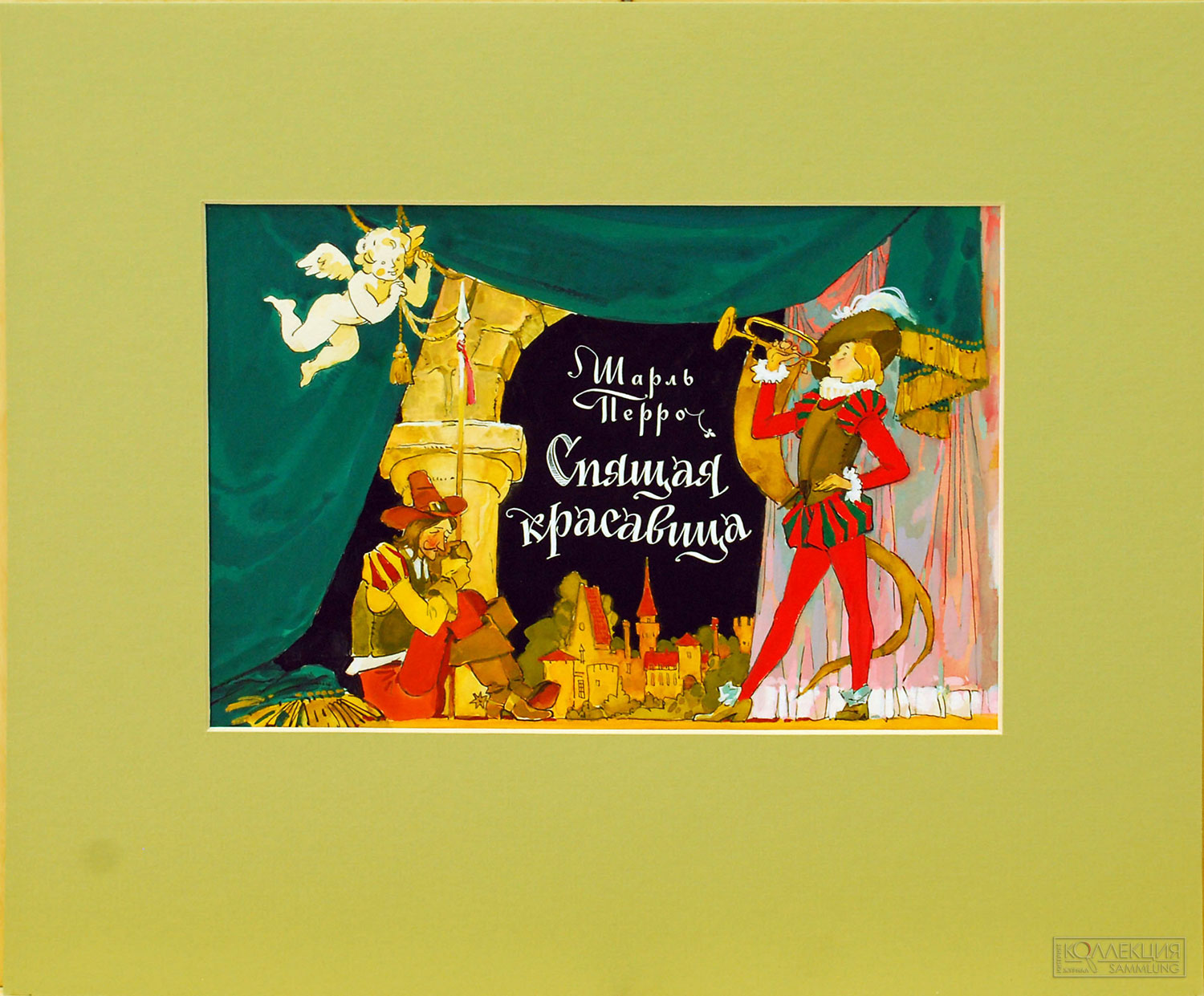

В экспозицию вошли и акварели из серии работ к сказке Ш. Перро «Спящая красавица» (1970-1980-е гг.) заслуженного художника РФ, профессора Владимира Петровича Панова (1937 – 2007). Художник сотрудничал с крупнейшими отечественными издательствами ХХ в. «Детгиз» и «Детская литература». В 1952 году Владимир Петрович окончил Московское художественное училище памяти 1905 года. Под руководством Бориса Дехтерева — художника-педагога, воспитавшего не одно поколение иллюстраторов, окончил факультет графики Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) имени В.И. Сурикова (1958). За свою творческую жизнь Панов проиллюстрировал более 200 книг, среди которых произведения, изданные многомиллионными тиражами.

На выставке можно было познакомиться с творчеством любимого многими поколениями автора – заслуженного художника РФ Германа Алексеевича Мазурина (1932 — 2023), так же обучавшегося у Бориса Дехтерева. Свои иллюстрации он создает в техниках акварели, карандашного рисунка, мягких материалах, офорте, литографии. Первую профессиональную работу в качестве иллюстратора Герман Алексеевич выполнил на третьем году обучения в Московском художественном институте им. В.И. Сурикова, это было стихотворение «Дядя Степа — милиционер» С. Михалкова. Автором проиллюстрировано около 300 книг, на основе его рисунков создано около 14 диафильмов, в том числе по произведениям Корнея Чуковского, Сергея Михалкова, Агнии Барто, Анатолия Алексина, Валентина Катаева, Отфрид Пройслера, Октава Панкуяш, Пьера Годара и других известных авторов.

Заслуженный художник РФ Галина Александровна Макавеева (р. 1936) – удивительный автор, имеющий чистую и непосредственную манеру передачи сложных тем в ярких и динамичных детских иллюстрациях, оформила более семидесяти изданий. Двадцать лет жизни Галина Макавеева посвятила журналу «Мурзилка», вошедшему в Книгу рекордов Гиннеса, как издание для детей с самым длительным сроком существования. С ней, как и с Г.А. Мазуриным, у БГХМ сложились добрые отношения, и теперь в музее хранятся более 100 произведений Г.А. Макавеевой и ее мужа, художника-иллюстратора Ю.И. Копейко.

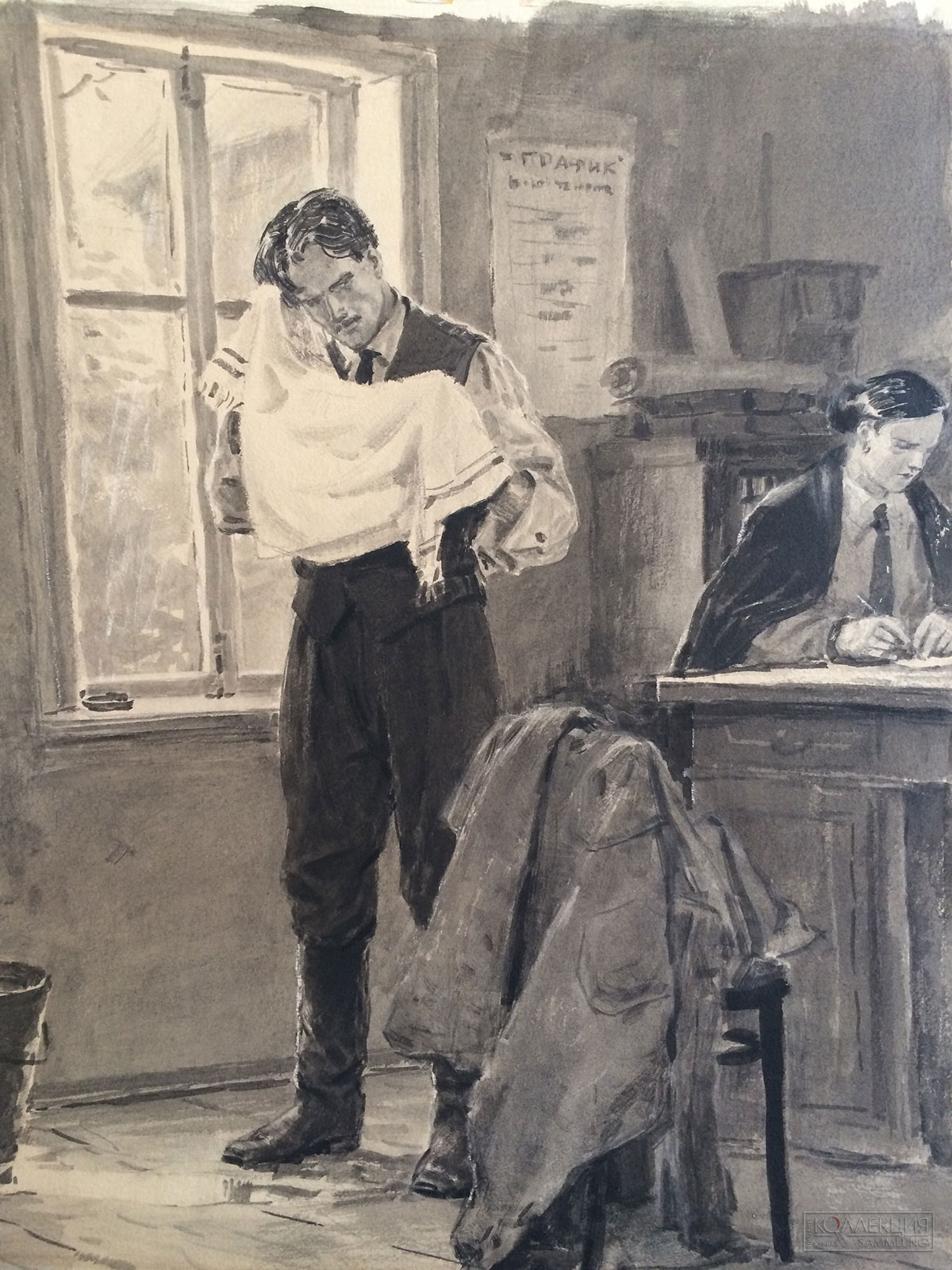

Выпускник Московского художественного института им. В.И. Сурикова, график Давид Александрович Дубинский (1920–1960) широко известен как автор иллюстраций к повести А. П. Гайдара «Чук и Гек», за которые в 1951 году он получил Сталинскую премию. На протяжении многих лет последовательно, с глубокой достоверностью художник раскрывал сюжеты произведений А.П. Гайдара, С.П. Антонова (в коллекции БГЛМ), И.С. Тургенева, А.П. Чехова и других. Постепенно острые, гротескные работы первых лет стали уступать место иллюстрациям, отличающимся психологизмом и тонкой эмоциональностью. Работал Д.А. Дубинский в технике чёрной акварели, которая давала широкие возможности для создания тонально-пространственной иллюстрации, где изображение строится на тонких градациях полутонов. Художник хотя и стремился отказаться от повествовательности, но всё же большинство его иллюстраций выполнены в повествовательно-изобразительной манере, как самостоятельные графические листы.

Художник, книжный график Александр Андреевич Васин (1915–1971) по окончании архитектурно-строительного института поступил в художественный институт им. В.И. Сурикова в мастерскую известнейшего советского графика П.Я. Павлинова. А.А. Васин иллюстрировал произведения русской и зарубежной классики, всякий раз следуя стилистике литературного текста. Среди его лучших работ иллюстрации к произведениям Франсуа Вийона, Бернарда Шоу (в коллекции БГЛМ), Юрия Олеши, Константина Симонова.

Окончил Московский художественный институт им. В.И. Сурикова и Рубен Иванович Вардзигулянц (1919–2016) – живописец, график, иллюстратор, плакатист. В собрании БГЛМ хранятся его иллюстрации к известной книге чехословацкого журналиста-антифашиста Юлиуса Фучика «Репортаж с петлей на шее», написанной в нацистской тюрьме. Эти рисунки отличает стилистика, близкая к плакату.

Выставка «Советская иллюстрация: школы, имена, тенденции» из собрания двух белгородских музеев – художественного и литературного – безусловно, не претендует на полноту освещения этой безграничной темы. Она помогает углубиться в изучение интереснейшего явления советского изобразительного искусства, сыгравшего важную роль в формировании образа Советского Союза как «самой читающей страны в мире». Книжные иллюстрации с их разнообразием техник, выразительностью композиций, эмоциональностью и точностью образных характеристик литературных персонажей помогали воспитать умного, вдумчивого, тонко чувствующего читателя.

Наталья Михайловна Гончаренко заведующая сектором графики отдела хранения и экспозиционно-выставочной работы Белгородского государственного художественного музея, кандидат искусствоведения

Примечания

[1] Эта коллекция формировалась в течение нескольких десятилетий вплоть до «перестройки», благодаря закупкам Союза художников и Министерства культуры СССР с республиканских и всесоюзных выставок, а также из мастерских художников.

[2] На выставке в Белгороде показали работы советских мастеров книжной иллюстрации. – 1.12.2023 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://tass.ru/kultura/19434187 (Дата обращения 1.11.2024).

В Брянске открылась уникальная выставка «Советская иллюстрация: школы, имена, тенденции» // Брянская учительская газета. – 2024. – 18 июня [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://bug32.ru/society/2024/06/18/v-bryanske-otkrylas-unikalnaya-vystavka-sovetskaya-illyustraciya-shkoly-imena-tendencii/ (Дата обращения 11.11.2024).

Трухина Л. Не просто «картинки» // Рязанские ведомости. — №60 (6264). — 9 августа 2024 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://rv-ryazan.ru/ne-prosto-kartinki/ (Дата обращения 11.11.2024).

Иллюстрации к советским изданиям Пушкина и Толстого из собраний музеев Белгорода представили на выставке в музее-заповеднике «Абрамцево». – 27.11.2024 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://culture.gov.ru/press/news/illyustratsii_k_sovetskim_izdaniyam_pushkina_i_tolstogo_iz_sobraniy_muzeev_belgoroda_predstavili_na_/ (Дата обращения 30.11.2024).

[3] Фаворский В. Об искусстве, о книге, о гравюре. – М.: Книга, 1986. С. 215-216.

[4] Власов В.Г. Фаворский и ВХУТЕМАС // Дом Бурганова. Пространство культуры : журнал. – М., 2009. – № 2. С. 170–181.

[5] Фаворский В. Об искусстве, о книге, о гравюре. – М.: Книга, 1986. С. 173.

[6] Горленко Н.А. Николай Иванович Пискарёв. – М.: Изобразительное искусство, 1972. С. 134 – 162.

[7] В 1978 году, к 150-летию Л.Н. Толстого, в московском издательстве «Правда» вышла книга «Анна Каренина» с иллюстрациями Н.И. Пискарева, предназначенными для издания 1933 года.

[8] Розанова, Н.Н. Московская книжная ксилография 1920-х — 1930-х годов / худ. Г. Берштейн. М.: Книга, 1982. С.266.

[9] Малова, Татьяна. Живопись и графика Андрея Гончарова // Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования . – 2005. – Апрель. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://antiqueland.ru/articles/71/ (дата обращения: 1.03.2024)

[10] Мейланд, В. Этот незабываемый Костин // Наше наследие : иллюстрированный историко-культурный журнал / Российский фонд культуры. – 2003. — № 67 – 68. С. 168 – 169.

[11] Руднев А. Б. Щедрота полная угодна небесам // Наше наследие. – №98. – 2011. – С. 10.

__________________