Музей архитектуры имени А.В. Щусева совместно с РАН представляет выставку «Конструкторы науки», приуроченную к 300-летнему юбилею Российской академии наук. В центре внимания проекта – важный для советской науки период интенсивного развития, начавшийся в середине 1950-х годов на фоне перемен в общественной и культурной жизни СССР. Его безусловные символы – освоение космоса, запуск искусственного спутника и поиск путей использования атомной энергии.

Конструкторы науки. К 300-летию Российской академии наук

Расширение научных горизонтов имело и архитектурное измерение. По инициативе Академии наук СССР учёные переезжали в новые просторные здания научно-исследовательских институтов и специально строившиеся для них академгородки, наполненные светом, воздухом и зеленью. Для создания архитектуры науки был организован Всесоюзный проектный и научно‑исследовательский институт по проектированию научно-исследовательских институтов, лабораторий и научных центров (ГИПРОНИИ), деятельность которого оставила яркий след в советской архитектуре 1960-х – 1980-х годов.

Геннадий Красников, президент Российской академии наук, отметил: «300‑летний юбилей Российской академии наук – это важнейшая дата, которую отмечает не только наша страна, но и всё мировое научное сообщество. В истории Академии наук было немало славных страниц, связанных с достижениями наших учёных, их вкладом в развитие страны и мировой науки. Этот же выставочный проект, реализованный совместно с Государственным научно-исследовательским музеем архитектуры имени А.В. Щусева, рассказывает о важной стороне жизни советских учёных – о среде, которая их окружала, городах, в которых они трудились и которые специально создавались для исследователей. Выставка ярко показывает связь науки и архитектуры и, уверен, что она будет интересна самой широкой аудитории».

Наталья Шашкова, директор Музея архитектуры имени А.В. Щусева: «Научное исследование начинается с постановки вопроса. Предложив тему юбилейной выставки, Российская академия наук поставила перед Музеем архитектуры вопрос, поиск ответа на который открыл новую страницу в изучении истории архитектуры. Проектная и строительная практика эпохи модернизма относительно недавно попала в поле зрения специалистов, потому что мало удалена от нас во времени, но до настоящего момента системно архитектурой научных учреждений второй половины ХХ века не занимался никто. Мы сделали первый шаг в этом направлении и благодарны Российской академии наук за новый вызов и новый опыт. Даже в рамках юбилейных торжеств Академия наук выполняет свою высокую миссию – содействовать приращению научного знания».

Выставка представлена в пространстве Анфилады главного здания Музея архитектуры и состоит из пяти тематических разделов. Идея проекта – показать собирательный образ учёного, конструировавшего новый мир и менявшего жизнь советских людей, и рассказать о поисках архитекторов в сфере строительства специализированных зданий и общественных центров для учёных. Расцвет науки совпал по времени с радикальными переменами в сфере архитектурного творчества. Во второй половине 1950-х годов фокус внимания сместился с индивидуального проектирования, сосредоточенного на решении эстетических задач, на вопросы массового и типового строительства. Все достижения и сложности этой эпохи, еще малоисследованной и требующей осмысления, ярко отразились в архитектуре научных сооружений, которые находились в центре общественного внимания.

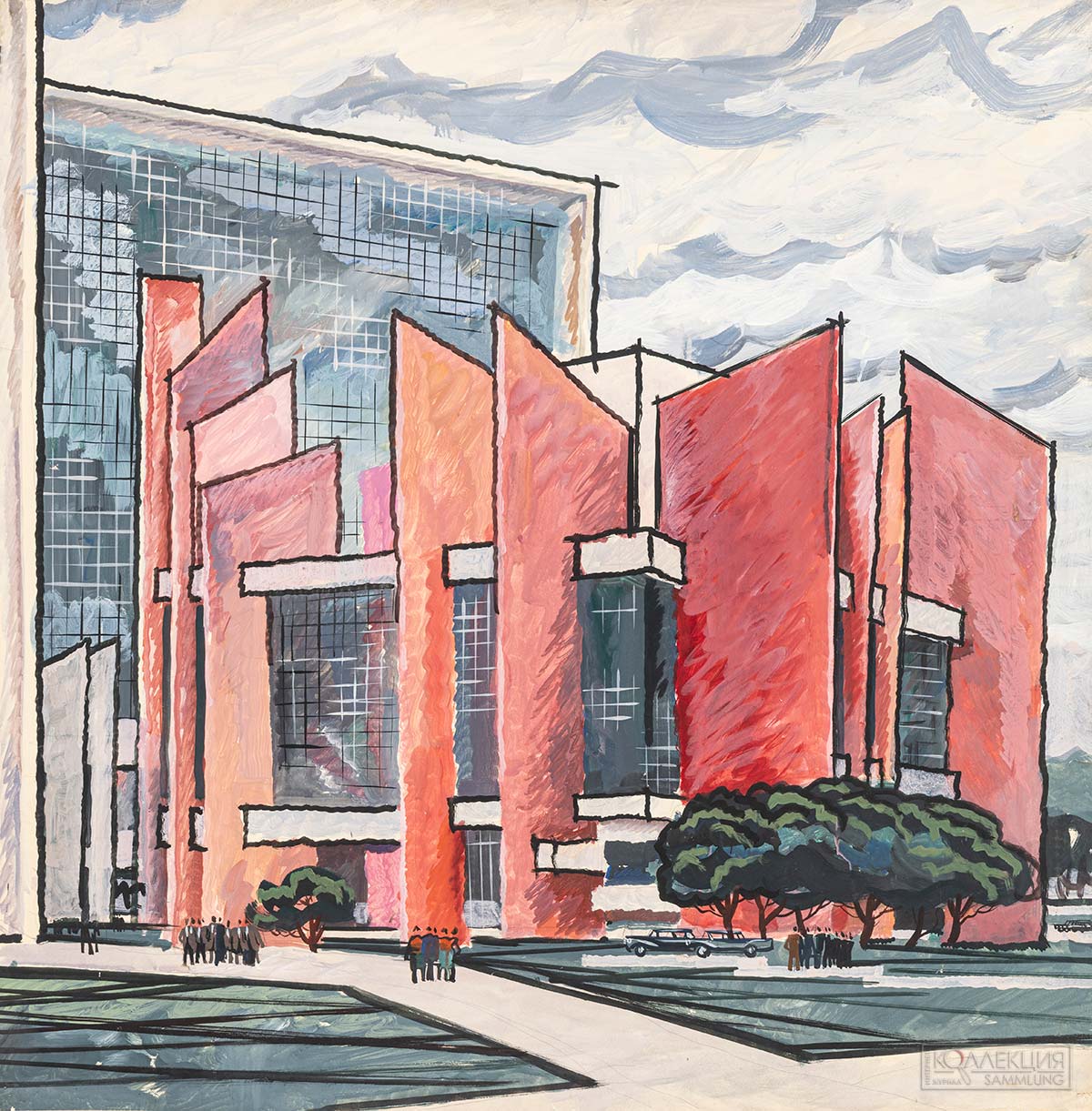

- Ю.П. Платонов, С.А. Захаров, А.Б. Батырева, А.И. Звездин, М.Ф. Марковский (ГИПРОНИИ). Проект здания Президиума Академии наук СССР на Ленинском проспекте в Москве. Вариант «Костер». Перспектива зала заседаний, 1968‒1969. Коллекция Музея архитектуры имени А.В. Щусева

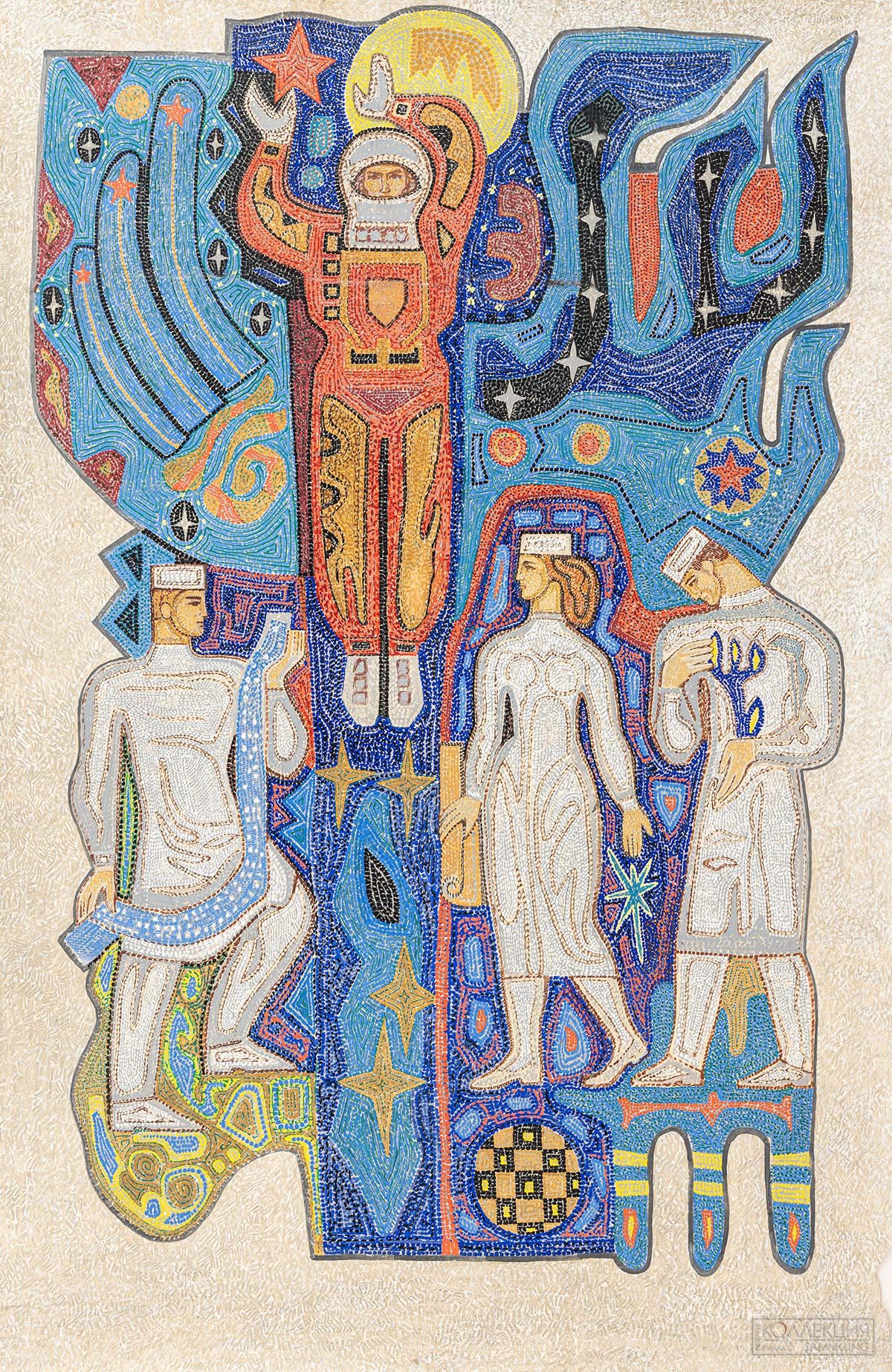

- А.А. Губарев. Эскиз декоративного панно «Космос» для Дворца пионеров и школьников на Воробьевых горах в Москве, 1960Бумага, карандаш, гуашь, белила. Коллекция Музея архитектуры имени А.В. Щусева

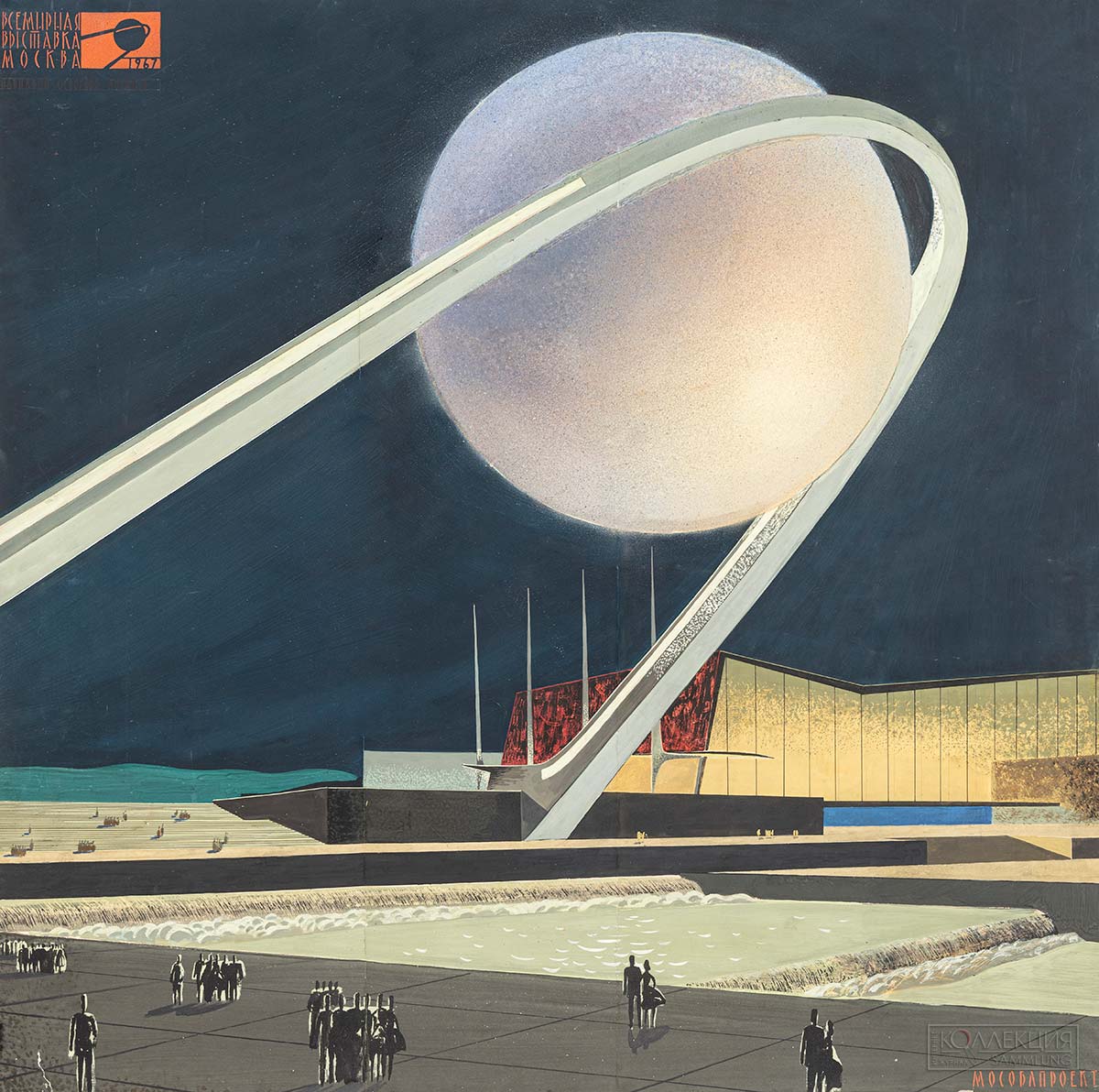

- Л.М. Поляков, В.Н. Фурсов, Т.А. Кипарисова, Романеев (Мособлпроект). Проект павильона освоения космоса «Планета» для Всемирной выставки 1967 года в Москве. Перспектива, 1961. Коллекция Музея архитектуры имени А.В. Щусева

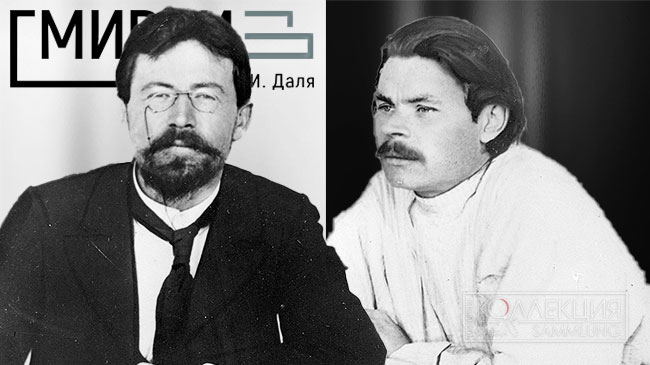

Первый раздел выставки раскрывает образ учёного-творца. Молодые советские учёные были героями своего времени: о них снимали фильмы и писали книги, запечатлевали их в фотографиях, живописи и графике. Живые, эмоциональные произведения передают азарт исследовательской работы и погружают зрителя в эпоху великих свершений и великих надежд. Героями раздела стали и реальные специалисты, и собирательные образы, запечатленные Эмилией Глебовой, Всеволодом Тарасевичем, Александром Дубовиком и другими.

Ксения Кокорина, куратор выставки: «Оттепель, повлиявшая на культурную жизнь страны, сказалась и на науке, в которой соотношение «личность-номенклатура» сдвинулось в пользу личности. Советский учёный с его мощным потенциалом, раскрытым в самых знаковых научных достижениях середины века, стал ярким героем эпохи – сильным специалистом, теоретиком, мечтателем, визионером».

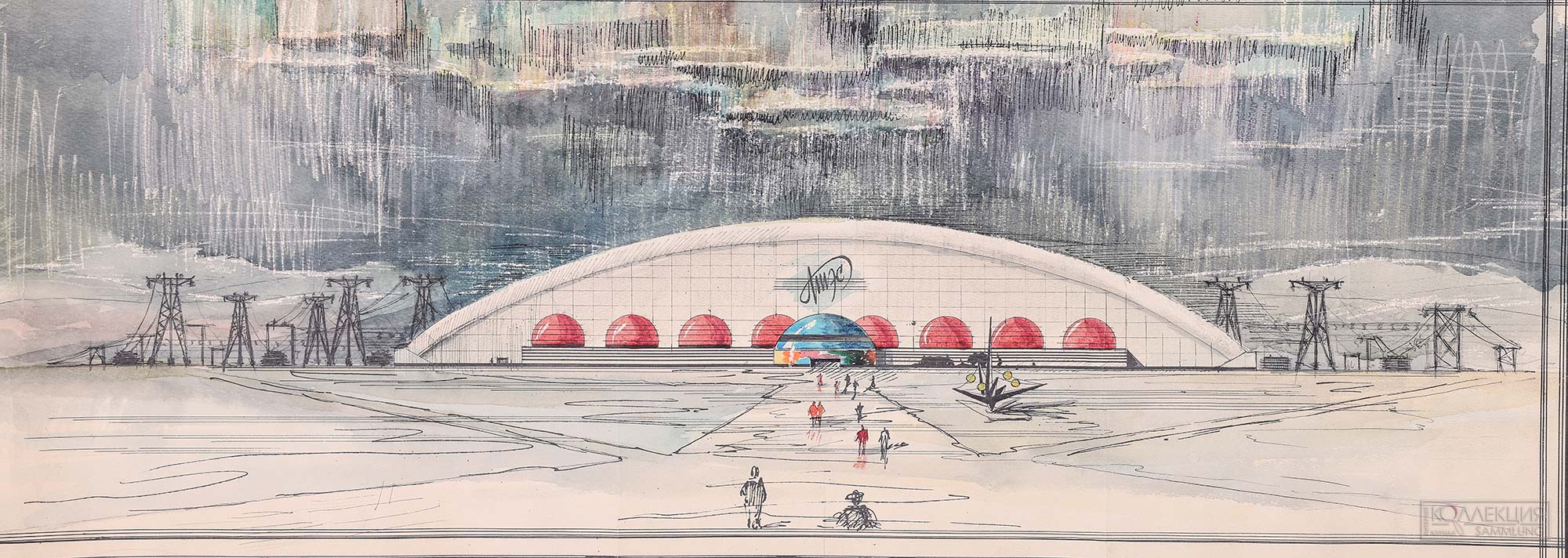

Второй раздел рассказывает об эпохе, в которой жил герой – учёный. Новый политический курс, ориентированный на взаимодействие учёных и власти, стал фоном для знаковых достижений советской науки середины 1950-х – начала 1960-х годов, которые выходили за рамки секретности и становились частью общественной жизни страны. Первый искусственный спутник Земли, полет Юрия Гагарина, начало работы первой в мире атомной электростанции в Обнинске, спуск на воду первого в мире атомного ледокола «Ленин» – эти и другие важные научные открытия и достижения показаны на выставке через плакаты, фотографии и архитектурные проекты.

- Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН) с фундаментальной библиотекой Академии наук СССР на Нахимовском проспекте в Москве. Перспектива. Архитекторы Я.Б. Белопольский, Е. П. Вулых, Л.В. Мисожников, инженеры А. Судаков, Э. Дистлер, технолог Ф. Пащенко, 1964‒1974. Фотография В. Крыжного, 1976. Коллекция Музея архитектуры имени А.В. Щусева

- Московский институт электронной техники (МИЭТ). Главный вход. Фотография, 1970-е. Коллекция Музея архитектуры имени А.В. Щусева

Третий раздел посвящён архитектуре научных институтов. В их проектах нашло отражение всё многообразие советского архитектурного модернизма и сложный творческий поиск советских зодчих, которым необходимо было нащупать тонкий баланс между индивидуальным и типовым проектированием в весьма непростой по своему функционалу архитектуре науки. Особое внимание уделено комплексу научных зданий на Нахимовском проспекте, показанных через оригинальную графику, чертежи, фотографии и макеты. Яркий акцент раздела – модель скульптурной группы «Лента Мёбиуса» для здания Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ), выполненная художниками Элеонорой Жарёновой и Владимиром Васильцовым.

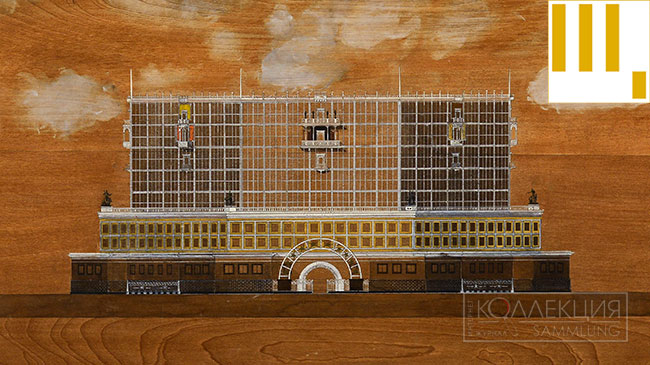

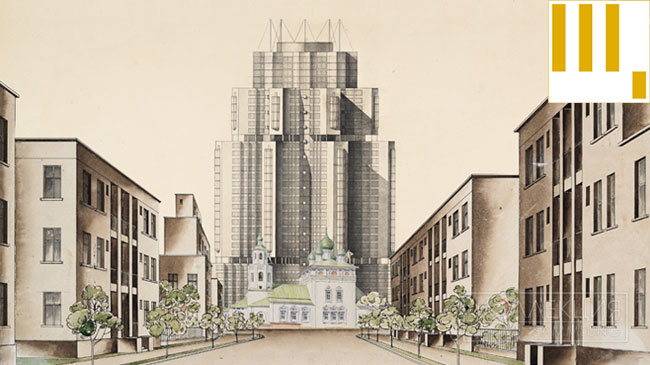

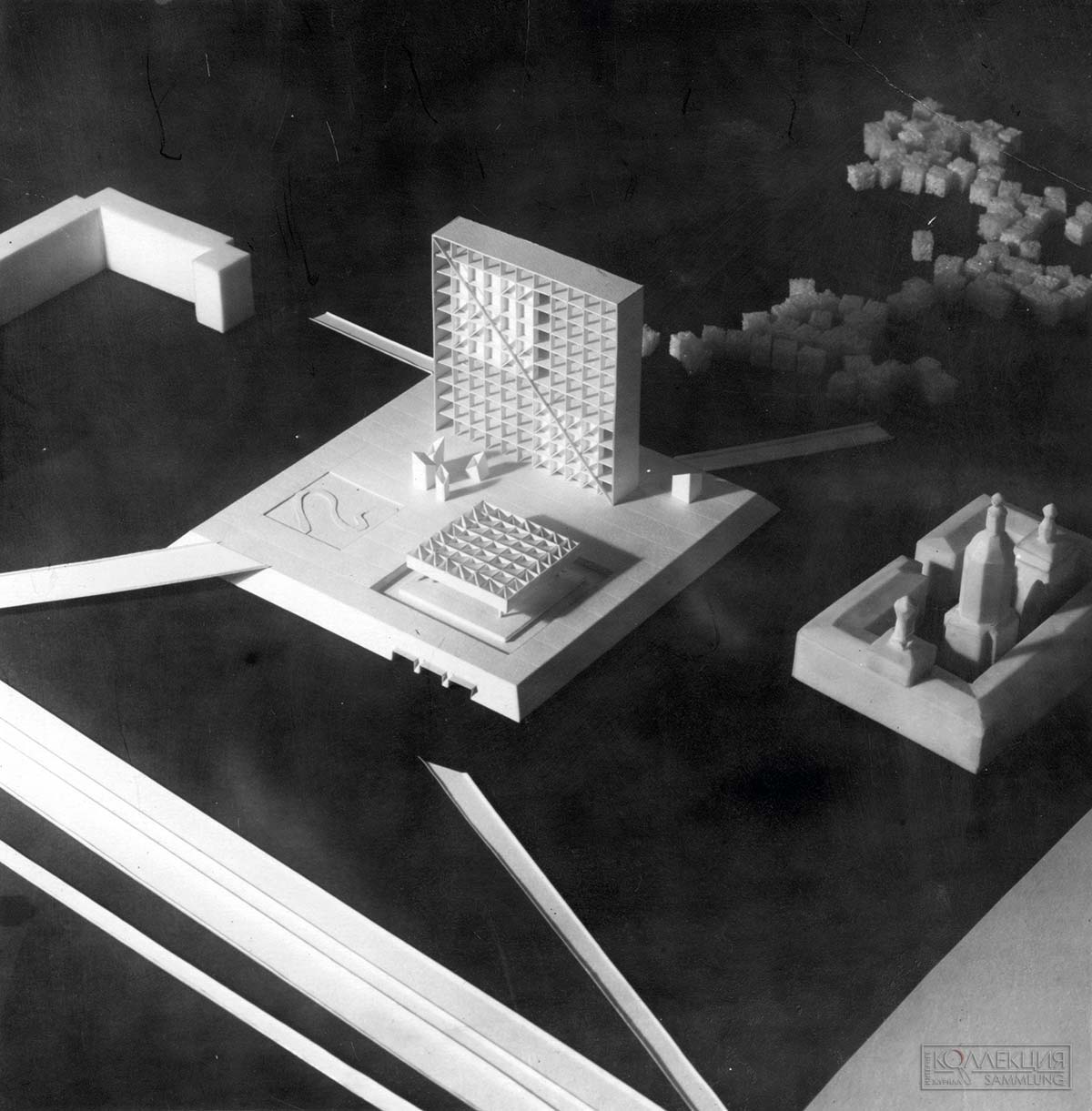

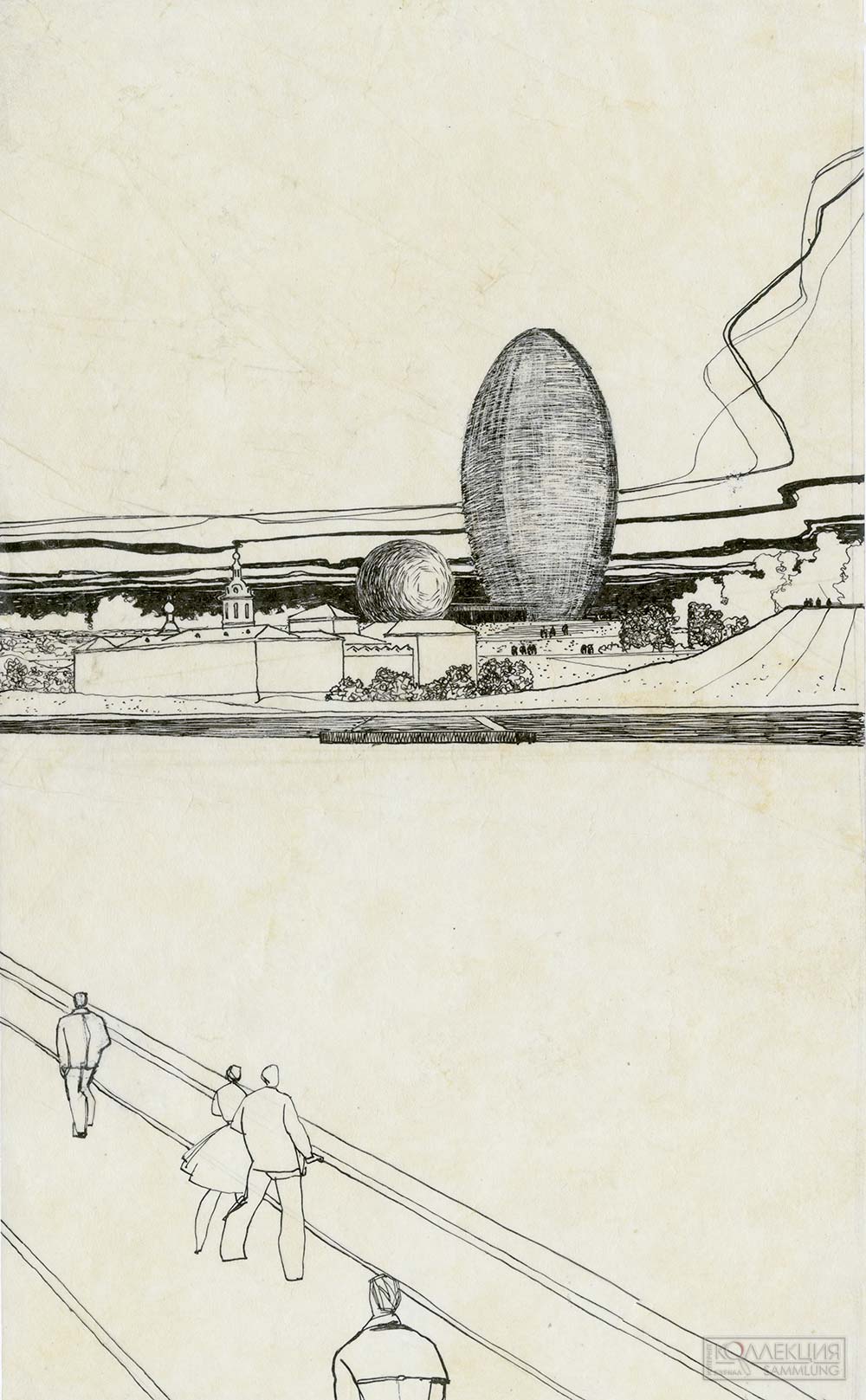

Центральный зал выставки освещает долгую историю рождения главного здания Академии наук – от первых проектов комплекса на Калужском шоссе до конкурсных предложений 1968 года и осуществлённого варианта. Создание этого сооружения наглядно отражает радикальную трансформацию, которую с ходом времени претерпела архитектура СССР. Проектирование начиналось с обращения к классическим прообразам и через искания раннего советского модернизма пришло к новой монументальности 1970-х годов.

- Въездная стела на границе города Пущино. Скульптор Г.Г. Романихин. Фотография. Конец 1960-х (?). Коллекция Музея архитектуры имени А.В. Щусева

- Зеленоград. Общегородской центр. Здание городской администрации, на заднем плане — жилой дом «Флейта». Архитектор А.В. Климочкин. Фотография, 1970-е. Коллекция Музея архитектуры имени А.В. Щусева

- Научный центр биологических исследований Академии наук СССР в Пущине на Оке. Институт биохимии и физиологии микроорганизмов Академии наук СССР. Главный вход. Архитекторы Е.А. Архипов, Э. Якобсон, инженер Г. Горлов. Фотография, 1970-е. Коллекция Музея архитектуры имени А.В Щусева

Завершает экспозицию раздел, посвящённый архитектуре городов науки. Поселения, уединённо расположенные в зелёных массивах, рационально и комфортно организованные, должны были стать идеальной средой для работы и жизни учёных. Помимо зданий научных учреждений, здесь строились жильё, кинотеатры, клубы и другие объекты культурно-бытового обслуживания. Идеалистические устремления далеко не всегда находили точное воплощение в реальности, но сам факт создания для учёных особых городов олицетворял высокий статус советской науки и отводившуюся ей роль в построении нового мира. История проектирования и строительства Новосибирского Академгородка, Научного центра биологических исследований Академии наук СССР в Пущино, Центра микроэлектроники в Зеленограде, а также Ногинского научного центра Академии наук СССР (Черноголовка) и центра в Протвино рассказана через макеты, уникальные исторические фотографии и архитектурную графику.

Юлия Старостенко, куратор выставки: «Выставка «Конструкторы науки» даёт уникальную возможность вывести на новый уровень разговор о тех направлениях советской архитектуры и советского градостроительства второй половины 1950‑х – 1970-х годов, которые редко оказываются в фокусе внимания исследователей и практически никогда не освещаются в выставочных проектах. Речь идёт не только о разработке сложных в функциональном отношении зданий научно-исследовательских институтов, включавших экспериментальные лаборатории и пространства для вычислительных машин первых поколений, но и о практике типового проектирования. Эта практика нашла яркое воплощение в городах науки, ценность которых определяется не столько эстетическими характеристиками архитектурных объектов, сколько уникальностью той среды, которая создавалась в них для советских учёных».

Выставка «Конструкторы науки» представляет более 250 работ из фондов Музея архитектуры, 22 музеев, архивов и коллекций наследников архитекторов. Среди экспонатов: живопись 1960-х – 1980-х годов, архитектурная и художественная графика, макеты, фотографии, технические изделия. На выставке впервые экспонируются архитектурные чертежи из технического архива ГИПРОНИИ – организации, занимавшейся проектированием научных зданий в

1950-е – 1990-е годы, проекты павильона «Планета» для Экспо-67 и эскиз мозаики «Человек и космос» из фонда Музея архитектуры, а также макеты здания Дома учёных в Новосибирском Академгородке и Московского института электронной техники в Зеленограде. Также впервые будут показаны проекты здания Президиума Академии наук на Ленинском проспекте, подаренные Музею одним из авторов.

На выставке представлено более 250 предметов из фондов Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева, частных коллекций, архива наследников архитекторов, 22-х государственных музейных и архивных собраний: Государственного исторического музея, Государственного центрального музея современной истории России, Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Политехнического музея, Музея космонавтики в Москве, Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств, СПБ ГБУК «Государственного музея истории Санкт‑Петербурга», Новосибирского государственного краеведческого музея, Музейного объединения «Музей Москвы», Новосибирского государственного художественного музея, МАУК «Музей Новосибирска», Государственного музея-заповедника «Зарайского кремль», Мультимедиа Арт Музея, Музея истории города Обнинска, Национального исследовательского университета «Московского институт электронной техники», Центрального экономико-математического института РАН, Архива Российской академии наук, Российского государственного архива научно‑технической документации, Российского государственного архива новейшей истории, ФГБУ «Комфортная среда», АО «Ангстрем», архива семьи Воронежских, архива наследников Л.Н. Павлова, коллекции семьи Ю.П. Платонова.

Кураторы выставки:

Юлия Старостенко,

Главный научный сотрудник Музея архитектуры имени А.В. Щусева;

Ксения Кокорина,

Заведующая отделом хранения архитектурно-графических фондов XX-XXI веков

Музея архитектуры имени А.В. Щусева.

Выставка организована при поддержке Автономной некоммерческой организации «Информационный центр атомной отрасли» (АНО «ИЦАО»), Акционерной финансовой корпорации «Система» (АФК «Система») и Благотворительного фонда «Система».

Отдел по связям с общественностью Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева 11.06.2024

Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева

Москва. Воздвиженка ул., 5/25,

Флигель «Руина»

21 июня –15 сентября 2024 г.

__________________