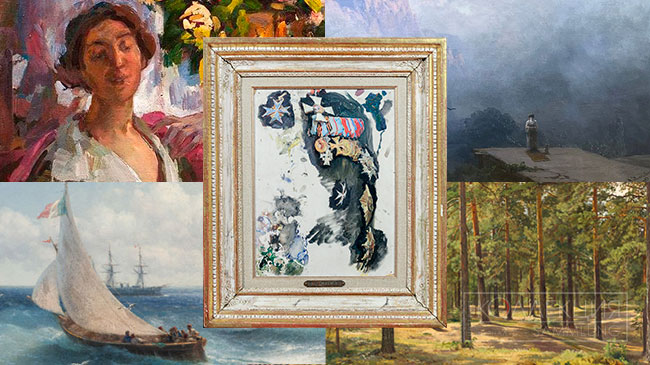

На торги 2 июня 2024 года выставят более ста шедевров русского и зарубежного искусства XVII-XX веков, среди лотов картины Айвазовского, Климта, Шишкина, Серова, Коровина, Рериха и других мастеров мирового уровня.

Собрание живописи стоимостью миллиард рублей представят на аукционе в Москве

Впервые на аукционе в России окажется работа Густава Климта

Московский аукционный дом представил коллекцию летних торгов. Исключительной её делает как общий эстимейт лотов — миллиард рублей — так и уровень имен и произведений. Многие из них обновят предыдущие рекорды или станут абсолютным открытием для российского арт-рынка:

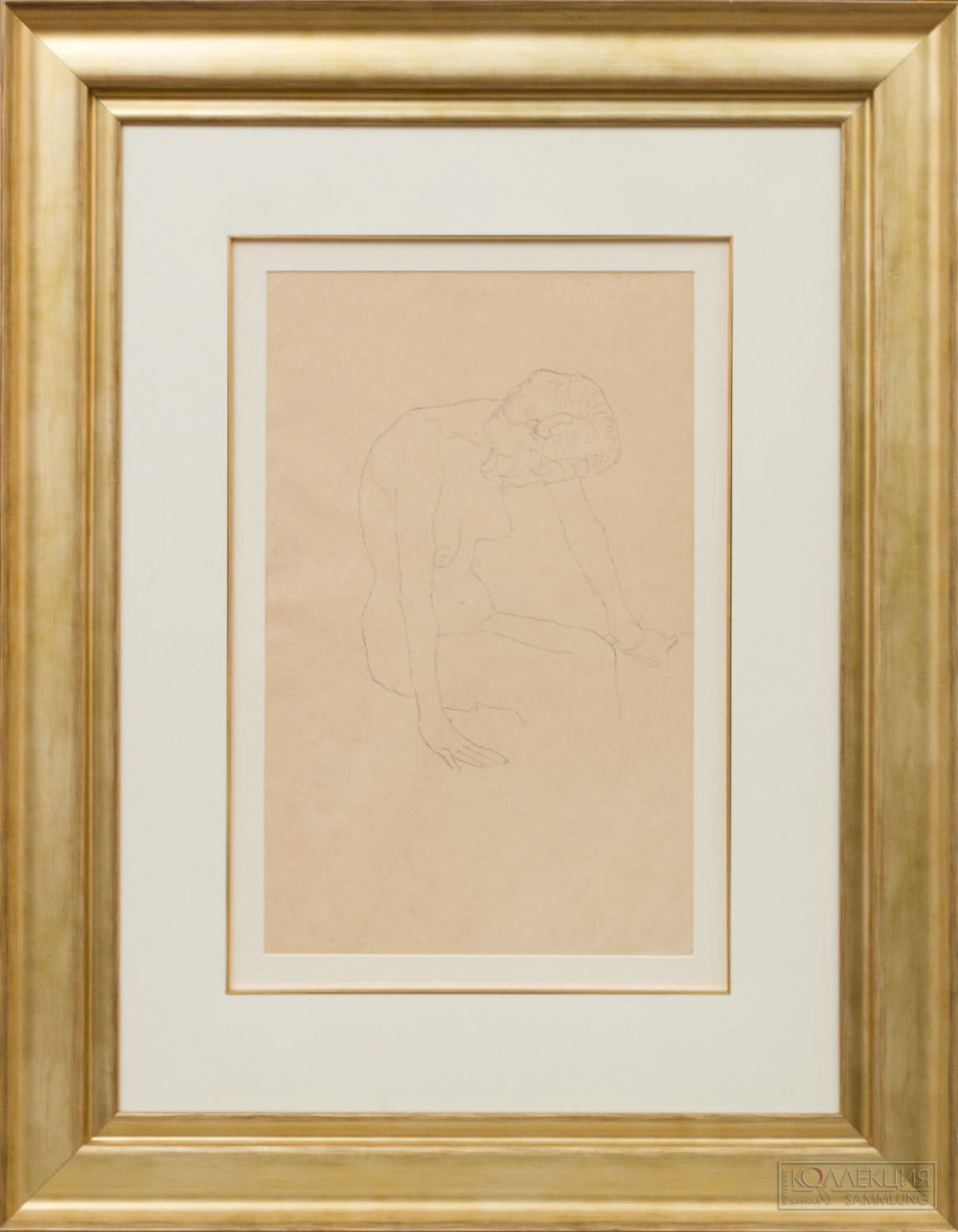

В частности, впервые на аукционе в России окажется работа Густава Климта, австрийского модерниста и одного из самых влиятельных художников ХХ века. Речь идёт об этюде «Наклонившаяся вперёд сидящая обнажённая» (1808-1809) к программному аллегорическому полотну «Смерть и жизнь». Рисунок представляет женскую фигуру, построенную характерной для Климта модернистской линией, и отличается превосходным провенансом: этюд принадлежал собранию художника, а затем перешёл в руки его внебрачного сына Густава Учицки.

«Появление на российском аукционе Климта — прецедент, по оценке экспертов резервная, то есть минимальная цена такого этюда составляет 5 миллионов рублей. Сами по себе работы художника крайне редки. На мировых площадках можно встретить 2-3 подобных рисунка в год, а живописные произведения выходят на торги не чаще чем раз в десятилетие», — рассказал Сергей Подстаницкий, коллекционер, историк искусств и соучредитель Московского аукционного дома.

Самые дорогие лоты аукциона традиционно будут представлены в разделе русского искусства. Так полотно кисти Ивана Айвазовского «Доставка провианта на французский корабль из Искья-Порто» 1888 г., станет самой дорогой работой художника из когда-либо выходивших на аукцион в России. Действие на картине происходит в Неаполитанском заливе на фоне лазурного пейзажа острова Капри. Полотно размером около метра является эталонным образцом зрелого периода творчества мастера и оценивается экспертами в 100 миллионов рублей.

Помимо него на торгах будут представлены две другие марины Айвазовского: «У берегов Ялты» (1894) и «Утренний намаз. Ай-Петри при восходе солнца» (1893), а также парный рисунок «Морская прогулка» (1885). Их общий эстимейт составил 84 миллиона рублей.

- Иван Айвазовский. У берегов Ялты. 1894

- Иван Айвазовский. Утренний намаз. Ай-Петри при восходе солнца. 1893

Иван Айвазовский. Морская прогулка. 1885

«Обычно аукционы определяют несколько топ-лотов. Но в рамках июньских торгов сделать это невозможно: практически каждую картину здесь можно назвать бесспорным топом и “жемчужиной собрания”. В последние несколько лет количество качественных, зачастую “музейных”, вещей увеличилось. Арт-рынок сейчас как никогда открыт и прозрачен, а аукционным площадкам с доказанной репутацией коллекционеры готовы доверять самые эксклюзивные вещи», — комментирует Фёдор Светлаков, соучредитель Московского аукционного дома.

Практически каждую картину здесь можно назвать бесспорным топом и “жемчужиной собрания”.

В качестве примера эксперт приводит полотно музейного уровня за подписью Ивана Шишкина «Девушка в сосновом бору» (1889), стоимостью 78 миллионов рублей, одно из самых дорогих в собрании грядущих торгов. В конце 1880-х годов Шишкин часто работал в окрестностях Нарвы, где писал, главным образом, сосновый лес, освещённый солнечным светом. Вероятно, на создание «Девушки в сосновом бору», а также близкой ей по сюжету картины «Хвойный лес. Солнечный день» (1895) из собрания Государственного Русского музея художника вдохновили местные пейзажи.

Известен и провенанс картины, размер которой составляет около метра: в 1897 году она была приобретена частным лицом на выставке в Стокгольме, а затем украшала интерьеры старинного поместья Блумбакка на западе Швеции.

Отдельной серией на аукционе будут представлены девять работ живописца Валентина Серова: этюд «Ордена» к портрету Александра III (1899), подготовительный рисунок к полотну «Лихач» из собрания Государственной Третьяковской галереи (1908), привезённые из путешествий пейзажные зарисовки, иллюстрации к детским сказкам и басням Крылова. Работы мастера в таком количестве в рамках одного аукциона на российский арт-рынок не выходили никогда. Эстимейт по сути самостоятельного собрания составляет 37 миллионов рублей.

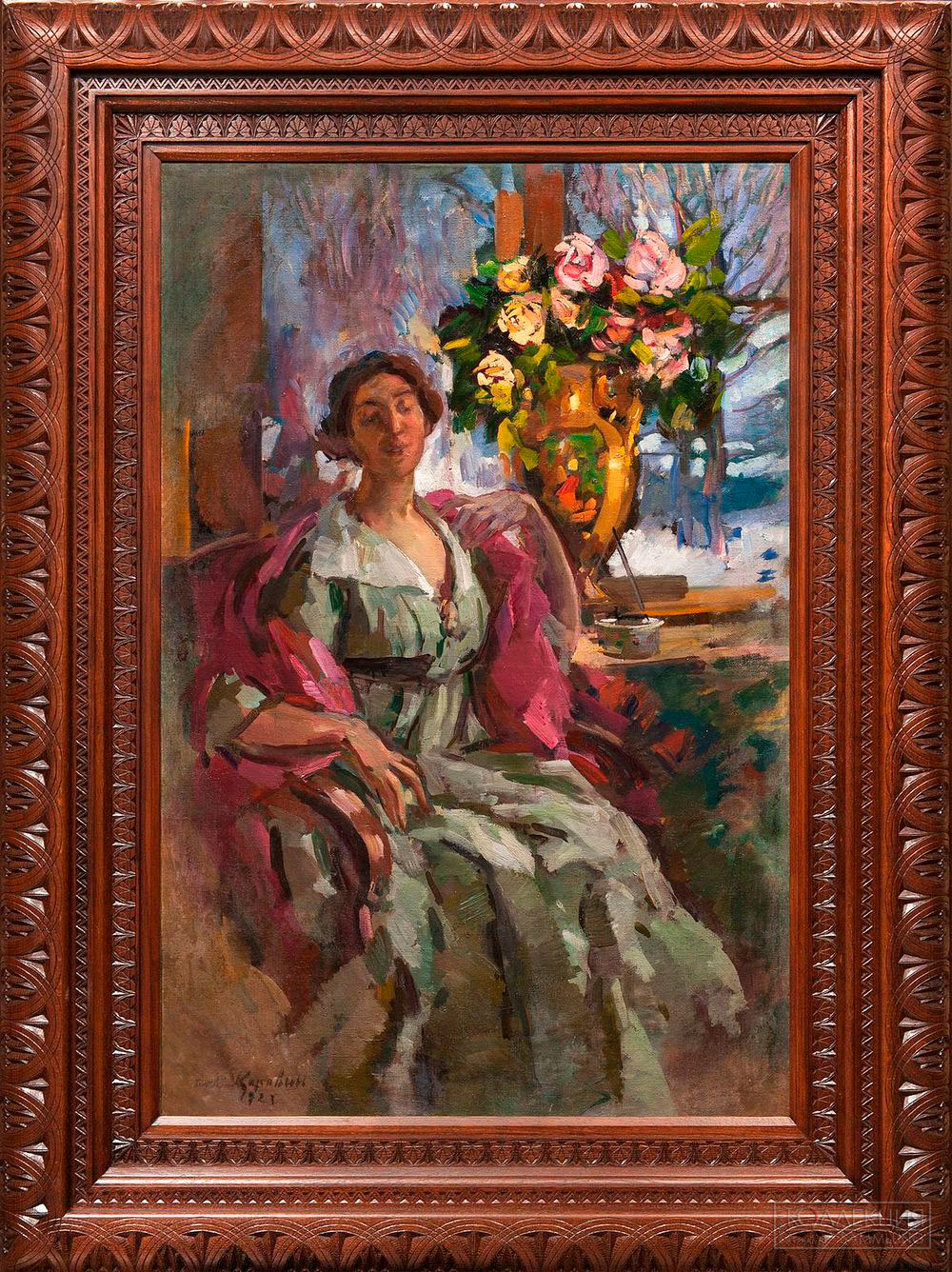

Ажиотажный интерес коллекционеров предвидят и к «Ноктюрну» за подписью известного русского живописца и театрального художника Константина Коровина (1921). На огромном живописном полотне размером более метра изображена женская фигура, предположительно, танцовщица Императорского театра. Работы из этой серии создавались Коровиным перед его отъездом из России на дачах в Охотине и в Гурзуфе. Характерный для художника примем — противопоставление ночного пейзажа в окне за спиной портретируемой и полуосвещенного пространства комнаты, также отражен здесь. Подобные работы в жанре «ноктюрн» чрезвычайно характерны для 1910-20-х годов, зрелого периода творчества мастера. Произведение рынок оценивает в 70 миллионов рублей.

Эксперты среди лотов также особо отмечают этюд Исаака Левитана к знаменитой картине «Владимирка» из фонда Третьяковской галереи, написанный с натуры во Владимирской губернии близ деревни Городок в 1882 году. Резервная стоимость небольшого этюда размером 9,5 х 16,5 см составляет 8 миллионов рублей.

Русское искусство на аукционе также представят подлинные работы Николая Рериха, Владимира Маковского, Константина Горбатова, Юлия Клевера, Ивана Билибина и многих других прославленных мастеров.

Кроме того, в каталог вошла подборка вещей старых мастеров Европы XVII-XIX веков, предметы декоративно-прикладного искусства, а также избранные работы современников. В том числе, художественные произведения художника-монументалиста Зураба Церетели.

Торги состоятся 2 июня 2024 года в 17.00 в историческом особняке в Большом Овчинниковском переулке, 22/3. До 1 июня там же проходит предаукционная выставка, открытая для посещения.

Арина Дмитриева Пресс-служба Аукционного холдинга 29.05.2024

Итоги торгов от 4 июня 2024 г.

Московский аукционный дом подвёл итоги торгов, прошедших накануне вечером 2 июня. В центре внимания всего арт-сообщества оказались несколько произведений классиков русского искусства.

В частности, «Девушка в сосновом бору» (1889 г.) Ивана Шишкина установила рекорд внутреннего рынка, полотно ушло с молотка за 85 миллионов рублей. Известно, что картина размером около метра была написана живописцем под впечатлением от пейзажей Нарвы, где в конце 1880-х годов художник жил и отдыхал.

Кроме того, на торгах было приобретено произведение за подписью прославленного мариниста Ивана Айвазовского «Утренний намаз. Ай-Петри при восходе солнца», (1893 г.). Цена продажи составила 95 миллионов рублей.

По данным Московского аукционного дома, всего было продано более 130 лотов, общей стоимостью около 500 миллионов рублей.

Арина Дмитриева Пресс-служба Аукционного холдинга 4.06.2024

Об Аукционном холдинге

Аукционный холдинг был основан в 2023 году с целью заменить ушедшие международные аукционы и предложить российским коллекционерам достойную альтернативу «русским торгам». Альянс создали Московский аукционный дом, Петербургский аукционный дом и Аукционный дом Клуба коллекционеров графики. Сейчас в структуру холдинга также входят Петербуржский книжный аукцион, Петербургский филателистический аукцион и аукцион Петербургский нумизмат. Московский аукционный дом специализируется на предметах ультрадорогого искусства.

Институции известны на рынке не только громкими продажами, но и экспертизой и авторитетом основателей, которыми выступили Александр Попов, Сергей Подстаницкий и Фёдор Светлаков.

Александр Попов завоевал авторитет как создатель и административный директор Научно-исследовательской независимой экспертизы имени П.М. Третьякова, которая занимает 60% рынка экспертной оценки предметов искусств.

Сергей Подстаницкий — известный искусствовед и коллекционер, куратор и автор каталогов выставок Клуба коллекционеров графики и организатор ряда персональных выставок собственной коллекции в том числе в Государственном историческом музее, музее-заповеднике «Царское Село», Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Фёдор Светлаков — историк, занимавший пост хранителя второго крупнейшего в мире собрания французской гравюры, хранящегося в Эрмитаже, а также автор Первого каталога картинной галереи Эрмитажа.

Арина Дмитриева Пресс-служба Аукционного холдинга 29.05.2024

Особняк Ф.С. Коробова

Москва, Большой Овчинниковский переулок, 22, стр. 3

Торги 2 июня 2024 года в 17.00

31 мая 2024 г.

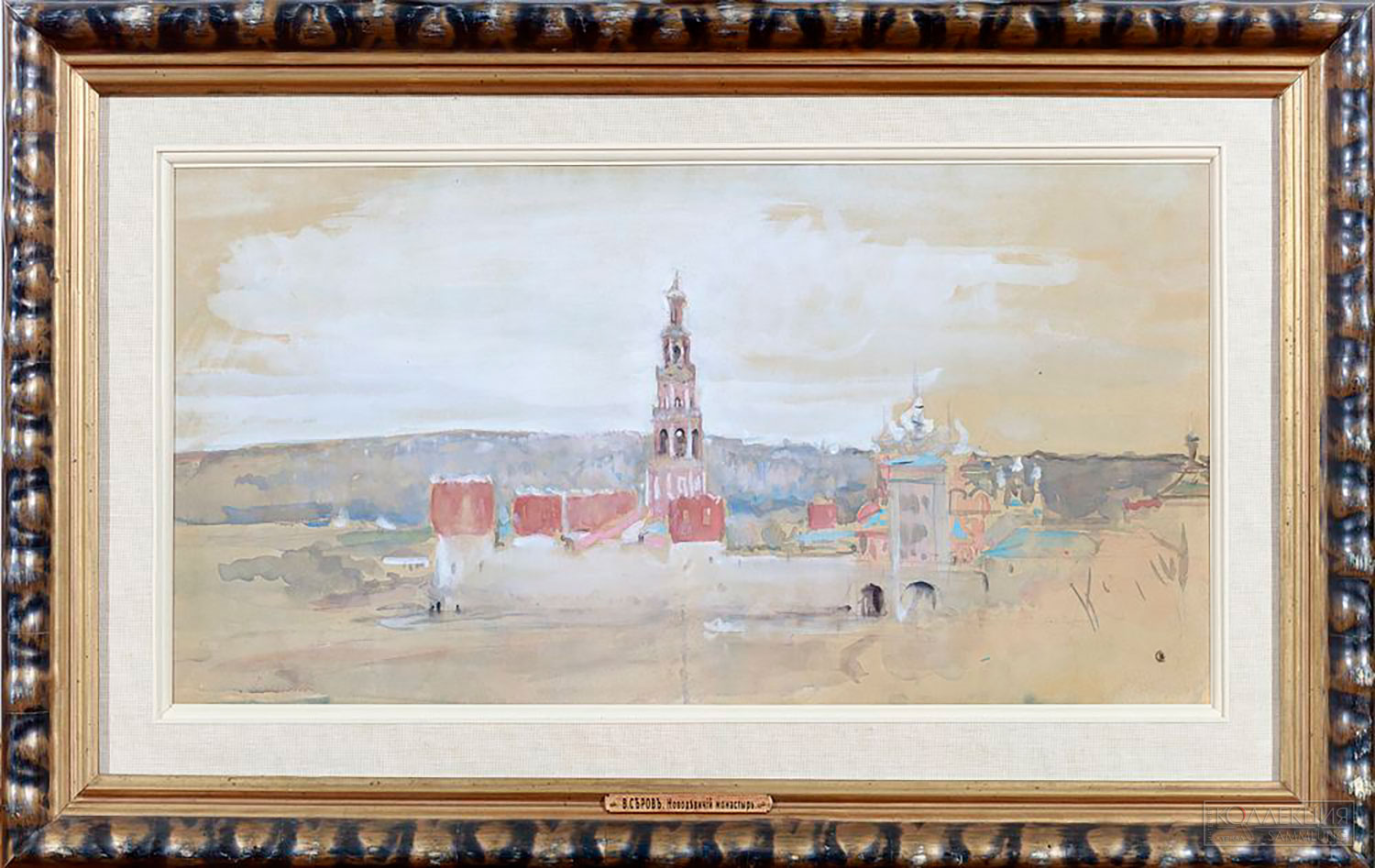

Сегодня состоялась презентация предметов, предлагаемых на аукцион Московским аукционным домом. Немного расскажем об одном этюде который обратил на себя наше внимание больше остальных, не менее замечательных вещей. Это этюд 1899 года Валентина Серова «Ордена» к «Портрету Александра Третьего в рапортом в руках», 1900 года, находящегося в собрании Государственного Русского музея.

Нам показалось, что предмет недооценен из-за не полностью раскрытой исторической части того, что мы видим.

Слева этюд, а справа фрагмент картины Валентина Серова «Портрет Александра III с рапортом в руках».

Мы видим награды императора: звёзды орденов Св. Андрея Первозванного, Св. Георгия 2 ст., Св. Владимира 1 ст. с мечами и колодку с крестами и медалями. Отдельно слева вверху высшая награда Пруссии Pour le Mérite («За заслуги», синий крест).

А под колодкой на уровне ордена Св. Георгия — звезда ордена Св. Иоанна Иерусалимского (белый крест).

В 1875 году Цесаревич наследник Александр Александрович получил эту награду от лейтенанта Суверенного военного Мальтийского ордена Джованни Баттиста Чески а Санта Кроче (ит. Giovanni Battista Ceschi a Santa Croce, 1827-1905), ставшего затем принцем и великим магистром Мальтийского ордена с 1879 года до момента смерти. Однако, со времени императора Александра I мальтийская награда не являлась публичной для российских государей, хотя и принималась ими (сын Александра III Николай II получит такую награду в 1891 году также от Джованни Баттиста Чески а Санта Кроче).

Тем не менее Александр III выделял её из своих наград и носил нижней в ряду звёзд под звездой ордена Св. Владимира, что подтверждается фотодокументами.

Если обратить внимание на награды, размещённые на колодке, то можно понять, что подбор их также не случайный: это памятные для Александра III события и «реверансы» перед династиями и странами.

Но в данном случае по всей видимости художник посчитал правильным не изображать эту награду на законченном портрете, но отработать на этюде.

Говорить о том, что награда «не уместилась», закрыта лентой ордена Св. Андрея Первозванного или то, что художник не обратил на неё внимание или не посчитал важной — также возможно, ведь на этюде звезда ордена Иоанна Иерусалимского изображена не в том ракурсе и не на том месте, где она носилась императором, а, если можно так сказать «для примерки» к месту нахождения на мундире? Присмотритесь к этюду. Возможно ряд звёзд заканчивается именно звездой ордена Иоанна Иерусалимского, но плохо видимой?

В любом случае на картине орден Св. Иоанна Иерусалимского отсутствует. Соответственно, этюд мог бы занять место в музейной коллекции, например, рядом с картиной, что было бы интересно с позиции зрителя и рассказчиков и данном произведении.

Кстати, из представленных сегодня на презентации картин также заинтересовала работа Клавдия Васильевича Лебедева (1852 — 1916). Картина 1903 года называется «Боярыня».

К сожалению не удалось сделать качественную фотографию этой работы, которая показывает интересный и распространённый момент: Лебедев, обращаясь в образам бояр и боярынь XVII века, изобразил девушку в макияже свойственном девушкам века двадцатого. Если помните, то в допетровское время была мода делать чёрные брови (использовали специальные краски на основе сурьмы, а чаще просто мазали брови сажей), лицо сильно белили, а щёки также сильно румянили. По всей видимости, автор понимал, что подобный мэйкап зрителям не зайдёт, а, значит, нужно рисовать более привычное лицо.

С уважением Алексей Сидельников

Особняк Ф.С. Коробова

Москва, Большой Овчинниковский переулок, 22, стр. 3

Торги 2 июня 2024 года в 17.00

__________________