В преддверии Первомая корреспондент Всероссийской платформы каталогизации ХУДОЖНИКИ/ARTISTS, созданной при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, вспоминает о том, насколько значимым был когда-то этот праздник и какие замечательные художники работали над первомайскими плакатами.

Как советские плакатисты сделали День труда праздником

Главный праздник

Ещё до построения Советского государства день 1 Мая был главным символом профсоюзной и революционной борьбы. 7 Ноября появилось уже после Октябрьского переворота и реформы календаря, но ещё долго именно Первомай отмечался как день победы рабочих и крестьян над угнетателями.

Наглядная агитация новой власти в значительной степени концентрировалась именно на Первомае, и главным инструментом этой агитации был яркий плакат: просто, доходчиво, агрессивно — то, что требовалось целевой аудитории. В ней необходимо было поддерживать революционный пыл во время Гражданской войны, а потом встала задача стимулировать на тяжёлый и не всегда благодарный труд. Можно уверенно сказать, что ни один сколько-нибудь значимый красный плакатист просто не имел шанса пройти мимо этой темы. А Советская Россия, в свою очередь, создала новый художественный жанр — массовый политико-производственный плакат.

В поисках яркости

Плакат — визуальное оружие замедленного действия. С первого раза он не работает. Чтобы плакат произвёл нужный эффект, необходимо запечатление его в мозгу, многократный повтор. А это подразумевает крупный размер и значительный тираж, причём полиграфия обязательно должна быть цветной: сколько бы оттенков серого ни было на рисунке, он будет восприниматься как унылый и траурный. То есть прямо противоположно образу, который создавали большевики.

Также высоки требования к качеству материала: в советское время плакаты чаще всего вывешивались прямо на улицах, под солнцем, ветром и дождём. Где можно, использовалась дорогая линогравюра (печать на линолеуме), чаще — высококачественная бумага с печатью литографическим способом.

Поэтому в архивах практически не сохранилось значимых плакатов до 1920 года — в изнурённой разрухой стране не хватало ни краски, ни бумаги, ни свободных рабочих рук. Зато, когда появились первые возможности (в частности, знаменитый дореволюционный издатель Иван Сытин восстановил свою национализированную типографию уже в качестве красного директора), они были брошены в первую очередь на наглядную агитацию.

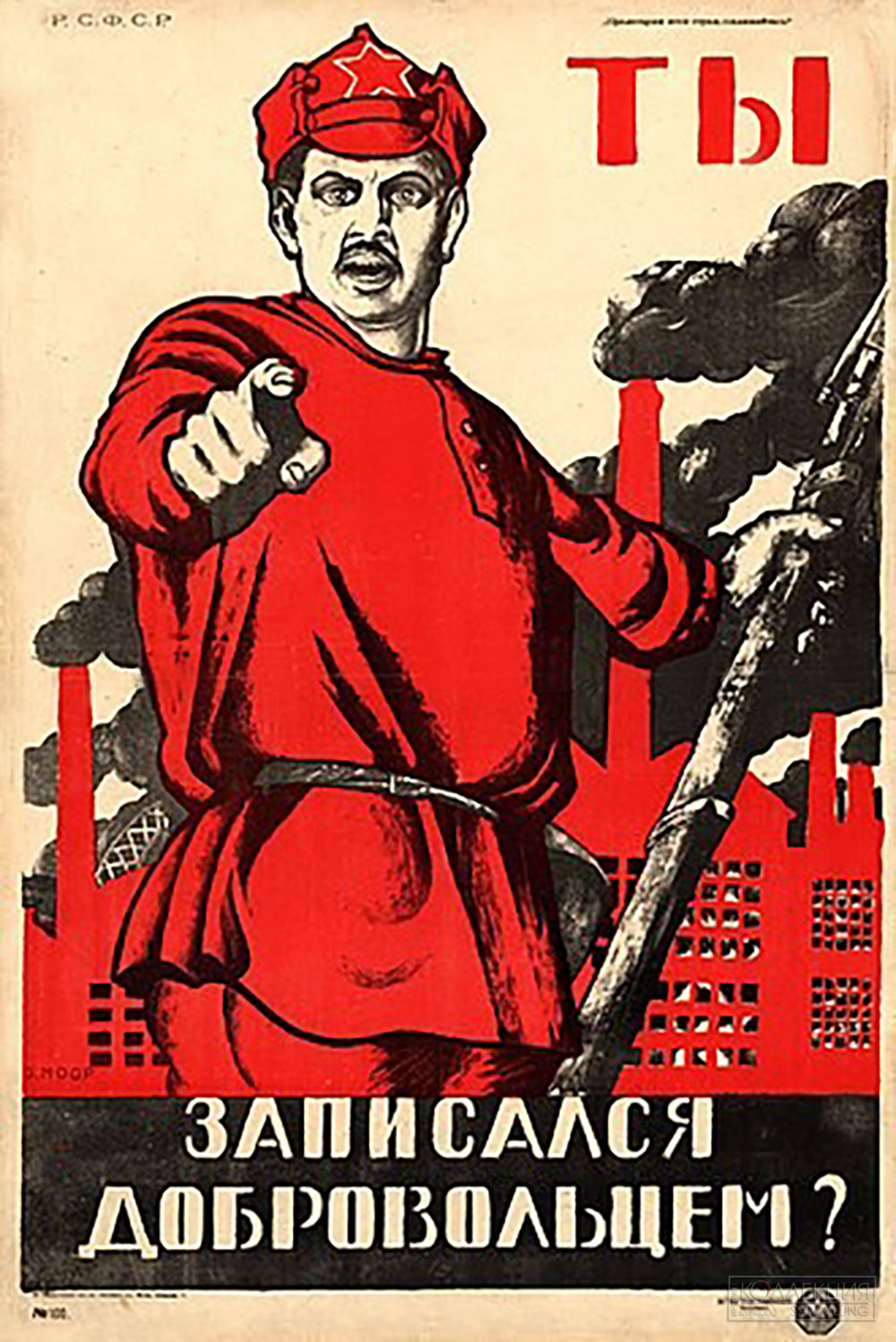

Новочеркасский гений

Первым королём этой агитации стал самоучка из Новочеркасска Дмитрий Орлов, взявший себе фамилию романтического шиллеровского разбойника. Дмитрий Моор — автор таких работ, как «Помоги» о голодающих Поволжья, «Врангель ещё жив» и, конечно, бессмертного автопортрета «Ты записался добровольцем?». Бумага, тушь, перо, бессмертие.

Его плакат 1920 года «1-е Мая — праздник труда. Да здравствует международное единение пролетариата!» не столь эффектен (отчасти за счёт более блёклой краски — печатали тем, что было), но он заложил основу сотен, если не тысяч вариаций на тему Первомая: солнце выходит из-за туч, красная лента (такие прикалывали себе на грудь большевики) с лозунгом, призыв к всемирной революции, представители разных профессий слиты в едином порыве.

Кстати, хорошо зная полиграфию, Моор стал новатором как минимум в одном из технологических процессов. В России не было тогда чёрной краски хорошего качества — изображения получались серыми (это видно на плакате ниже). Моор придумал подкладывать под чёрные (в реальности серые) плашки синюю краску — и получал глубокий чёрный тон.

По степени воздействия на людей это был совершенно иной уровень по сравнению с белогвардейской пропагандой — эстетской, «профессиональной», словно вышедшей из декадентских салонов Серебряного века. Тотальное превосходство большевиков в доведении своих идей до рабочих и крестьян стало важным фактором их окончательной победы.

А вот Моор вышел отнюдь не из «Бродячей собаки». Один из секретов его успеха заключался в том, что до революции он был профессиональным рисовальщиком афиш к кинофильмам. Это беспощадная высококонкурентная работа: если на ленту с твоей афиши не потянутся зрители, следующий плакат сделает кто-то другой. Моор дорожил своей работой и нащупал стиль, трогающий сердца целевой аудитории — небогатого городского мещанства. Чёткий резкий рисунок, работа не на сознание, а на эмоцию, на одном плакате — одна мысль.

Отступление о Маяковском

Моора очень ценил Маяковский, сам неплохой рисовальщик — и после революции он стал работать именно в стиле новочеркасского гения. Один из первых плакатов Маяковского в будущих «Окнах РОСТа» написан в 1920 году и называется

«Плакат РОСТА. Слон и моська»:

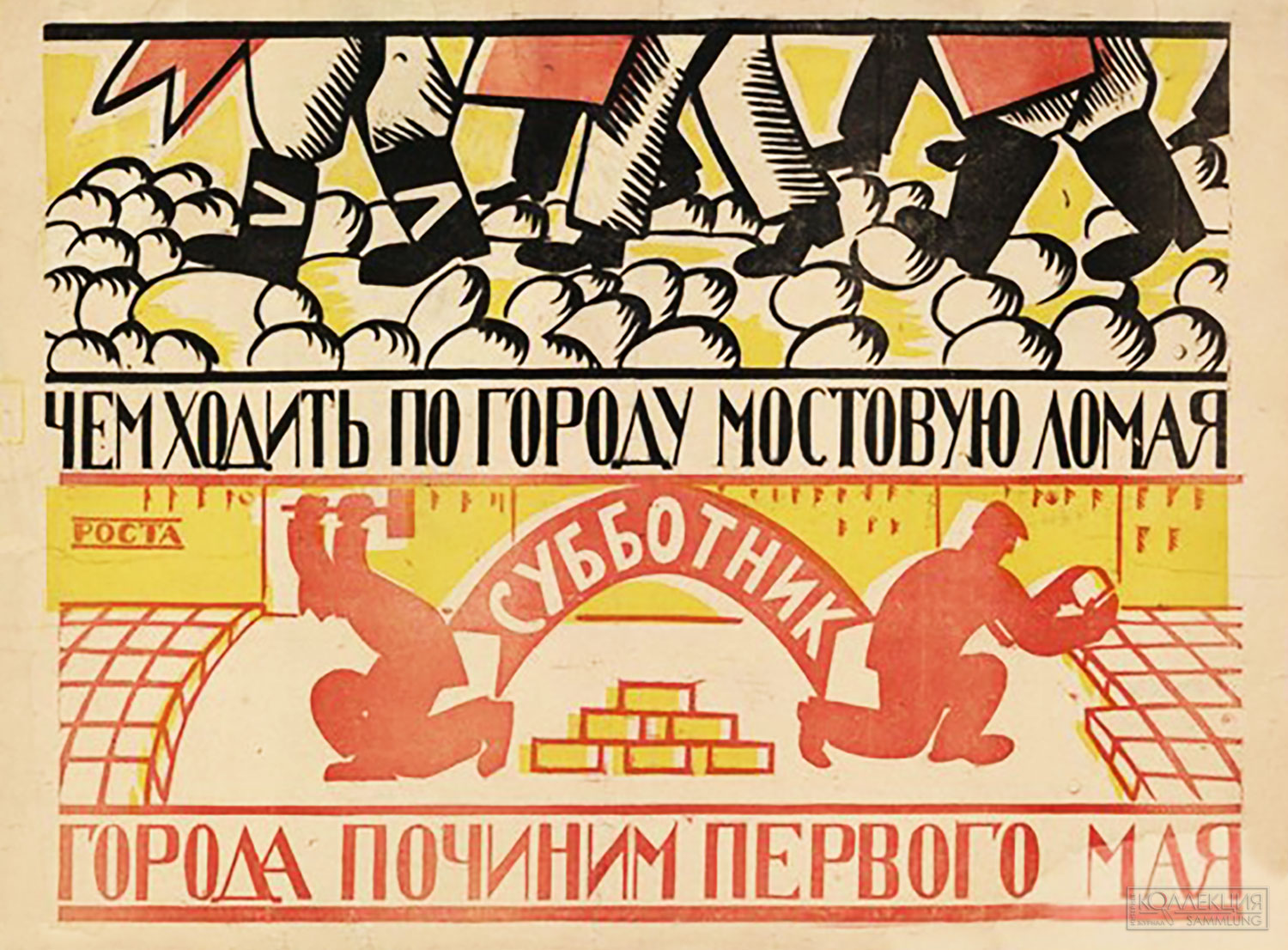

В 1921 году Маяковский откликнулся и на Первомай и написал плакат «Чем ходить по городу мостовую ломая – города починим Первого мая. Плакат Роста».

Чем ходить по городу мостовую ломая – города починим Первого мая. Плакат Роста, В.В. Маяковский, 1921 г., Государственный исторический музей

Не только полотна

В могучем племени советских плакатистов было много ярких имён. Назовём ещё одно — Павел Соколов-Скаля. Встретив революцию в 18 лет, он загорелся ею, и она не оставила без взаимности горячего поклонника: в своё время он станет дважды лауреатом Сталинской премии, заслуженным и народным художником РСФСР, профессором… Но всё это в будущем. А в 1928 году он к 1 Мая изгоняет враждебные классы на нескольких языках, это одна из наиболее известных его работ:

К международной аудитории (идею всемирной революции ещё не убрали в архив) обращена и одна из самых сильных работ Соколова-Скали, опубликованная в 1930 году, посвященная революции, под названием «1905–1917». Ни одного слова, только восемь цифр, но какая в них убеждённость в своей правоте, в будущей победе даже после горького поражения! Возможно ли это в каком-то ином жанре?

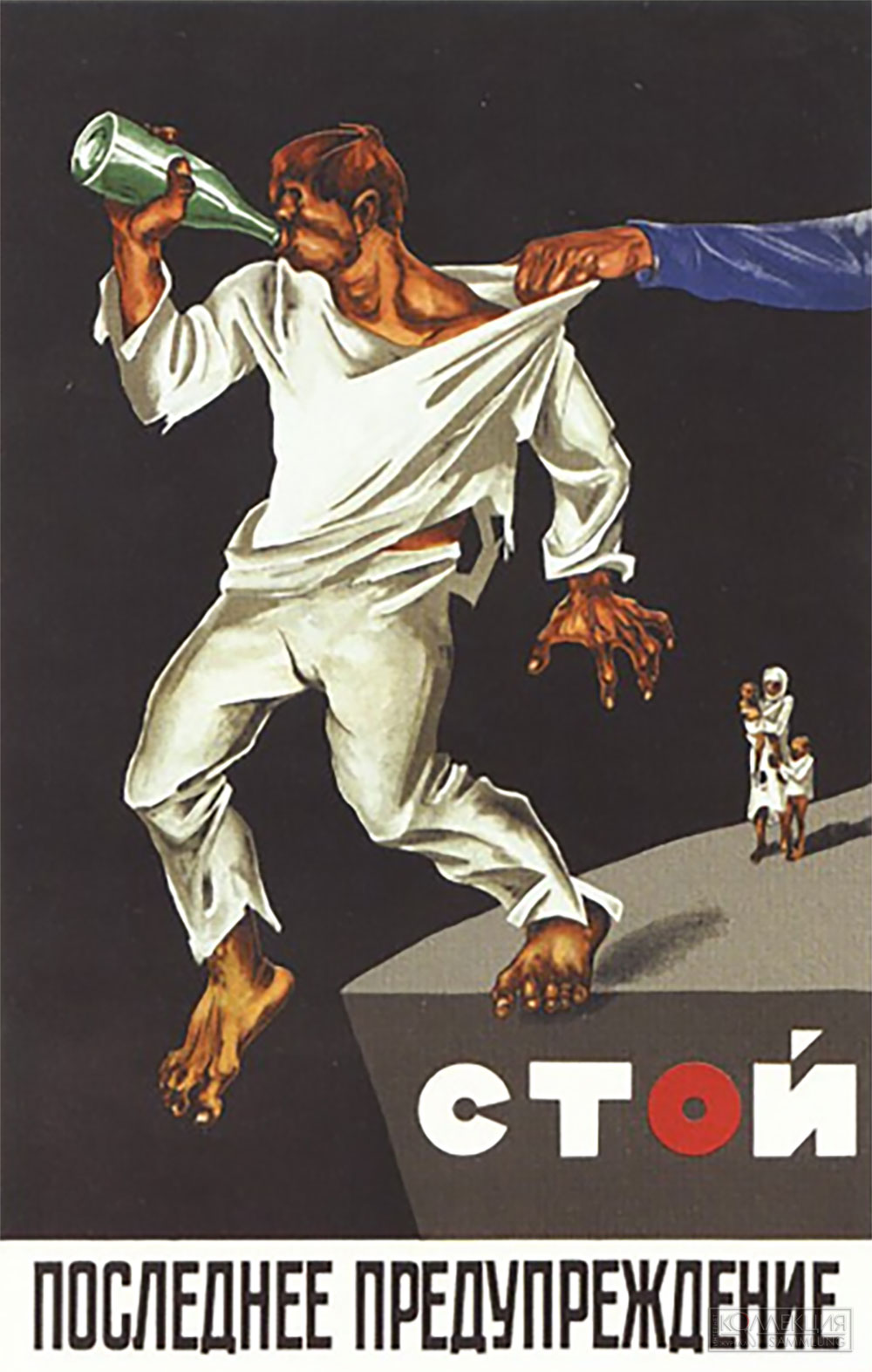

В молодости Соколов-Скаля много работал над социальной агитацией самого разного толка. Общее направление — скупыми штрихами привести людей к правильному советскому, общественному образу жизни. Например, его плакат, созданный в 1929 году «Стой! Последнее предупреждение»:

И хотя Павел Петрович в дальнейшем отдавал предпочтение масштабным картинам с большим количеством персонажей, во время Великой Отечественной он снова вернулся к простой наглядной агитации:

Или совместная работа с В.И. Лебедевым-Кумачом, ставшая актуальной и в XXI веке:

Смена эпох

После победы в Великой Отечественной уровень плакатного искусства в СССР не то чтобы снизился — оно стало рутиной. Политически грамотные ремесленники заменили революционеров, да и накал международного противостояния снизился, даже несмотря на холодную войну. Романтический конструктивизм понемногу сменялся унылым соцреализмом, но главное — всеобщая грамотность и экономический рост привели к тому, что наглядная агитация с большого плаката перешла в журнальную карикатуру. И здесь уже появились свои мастера.

А плакатное творчество носило всё более утилитарный характер — от призывов идти на выборы до познавательной наглядной агитации в медицинских учреждениях. Что, безусловно, тоже имеет право на жизнь и практическую пользу.

Эпоха уникального, ни на что не похожего советского плаката продолжалась недолго — четверть века, с 1920 по 1945 год. Но его стиль до сих пор обыгрывается сотнями художников, и графические цитаты из революционных плакатов не исчезнут, пока хоть кто-то помнит это удивительное государство — Советский Союз.

Наше время

Если старые плакаты приходилось восстанавливать порой по кусочкам (иногда не удаётся даже достоверно установить автора), то современное творчество можно сохранить легко и навсегда — причём защитив не только от времени, но и от недобросовестных посягательств.

Плакат, что интересно, всё ещё является заметной частью изобразительного искусства — просто изменилось его содержание. Россия перешла на западный путь развития, и яркий рисунок на крупном листе чаще всего выполняет рекламную функцию — достаточно назвать хотя бы билборды. Некоторые такие работы являются настоящими произведениями искусства, удачные находки подвергаются цитированию и копированию — не всегда добросовестному.

И здесь необходимо грамотно и своевременно защищать свои права — в первую очередь с помощью своевременной фиксации их в соответствующих онлайн-базах.

Михаил Мельников Изображения предоставил автор

Информационная справка

Проект «ХУДОЖНИКИ/ARTISTS» — национальная платформа, связывающая арт-институции, сообщества художников, галерей, кураторов, коллекционеров, ценителей и любителей искусства. Artists — уникальный инструмент, позволяющий легко позволяет найти художника по имени, региону и творческому продукту, который он создает, оценить портфолио, поделиться событиями в мире искусства, а также реализовать образовательные практики мира креативных индустрий среди широкой зрительской аудитории. Аналогов платформе в России и за её пределами не существует. Поддержку проекту оказывает Президентский фонд культурных инициатив.

__________________