Творческая судьба художника по стеклу Ларисы Ивановны Серовой началась в то время, когда этот вид современного российского декоративного искусства уже пережил пик своего развития, когда в течение нескольких десятилетий он определял вектор развития художественной стилистики всего отечественного декоративного искусства. Нужно было иметь смелость для того, чтобы влиться в текущий художественный процесс, когда он терял свою всеобъемлющую силу саморазвивающегося вида искусства, хотя в нем еще полноценно участвовали его лидеры.

Форма – это смыслы, которые находятся внутри произведения искусства

По окончании Московского высшего художественно-промышленного училища (бывшее Строгановское) в течение длительного времени (1980–1990) Л. Серова работала в Комбинате монументально-декоративного искусства Художественного фонда РСФСР на должности художника творческой квалификации. В составе больших творческих групп участвовала в выполнении заказов по монументально-декоративному оформлению различных общественных зданий, в том числе пансионата «Дельфин», в Адлере и Дома культуры птицефабрики в Рязани. Затем еще почти десять лет (1990–1999) – художником по стеклу в кооперативе «Практика»[1]. Здесь, создавая интерьерные объекты, работала в различных техниках, сочетая витраж и пескоструйную обработку стекла с кованым и литым металлом.

Но Л. Серова – творческая наследница лидеров отечественного стеклоделия 1960–1980-х годов, ученица Светланы Григорьевны Рязановой и Галины Александровны Антоновой. Поэтому, можно сказать, что в стенах МВХПУ, где Л. Серова училась на отделении художественного стекла с 1975 по 1980 годы, она из первых рук получила не только мастерство и навыки творческого мышления в стекле. Ее поколение в большей или меньшей мере усвоило от учителей, к которым, по-видимому, и были обращены концепты мастеров авангардных стилистических направлений первой половины и середины ХХ века, таких как Василий Кандинский, Пит Мондриан, Виктор Вазарели, стремившихся «на место прежних отношений реальных предметов друг с другом поставить новые: взаимоотношения чистых выразителей эмоций и духовных представлений, выразителей, основывающих свои возможности на абстрагированных формах, линиях, цветах»[2], мощный посыл к свободному формотворчеству.

- Серова Лариса. «Встреча с морем». Техника Тиффани. Цветное стекло. 2016

- Серова Лариса. «Боль памяти». Техника Тиффани. Цветное стекло. 2024

Обращение к абстрактным предметным формам в творчестве Л. Серовой можно считать неким продолжением эволюции художественного сознания художника-творца. Форма ее произведения – это то, что находятся внутри него, определяет его смыслы, формулирует образ и конкретизирует внешнюю структуру. Иначе говоря, внутренние законы художественного образа едины и находятся на границе реальности и абстракции.

В начале 1990-х годов художник работает в тиходутой технике. Ее произведения этого времени как бы находятся на границе реального и ирреального пространств. Л. Серова стремится зафиксировать не внешнюю форму объектов своего творческого исследования, а их состояния, что определяет характер и структуру композиционного решения.

Так, вопреки возможным ожиданиям, в «Озерах» (1993) художник отказывается от тривиального решения композиции по горизонтали и предлагает взглянуть в глубину. Она показывает зрителю не водную гладь, а скрытый от глаз подводный мир с его природой и обитателями, освещенный мягкими рефлексами солнечного света, едва проникающего сюда. Коническая форма, таким образом, определена углом творческой оптики художника. Темой «Островов» (1993) также стал оптический эффект, возникающий при рассматривании объектов с большой высоты. Тогда кажется, что они то всплывают из вод, то погружаются в них. Отсюда мощные потоки цвета – синего и желтого, которые перемешиваются, унося с собой песок и воду.

- Серова Лариса. «Пространства». Витражная техника. Зеркальное стекло. 2018

- Серова Лариса. «Вечное». Витражная техника. Зеркальное стекло, цветное стекло. 2006

Форма композиции «Одиночество» (1995) возникла из образа человеческой судьбы – капли в море жизни человечества вообще. Она темна в своей неизведанности. Человек внутри нее – как рыба в океане, где бушуют большие и малые страсти, обретающие то конкретные, то фантастические очертания.

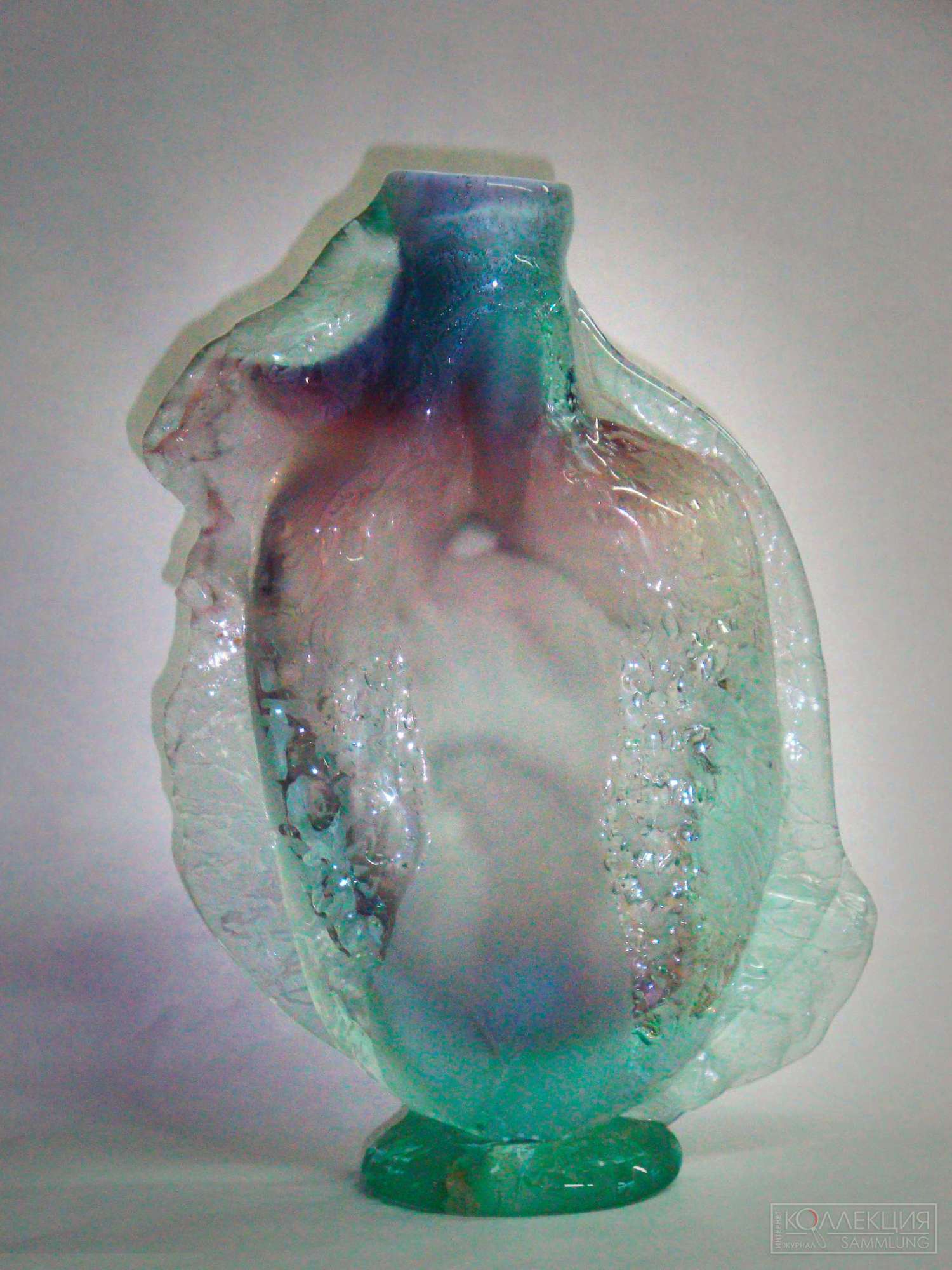

Объект «Весна» (1997) – образ пробуждения, представляет сложный комплекс ассоциаций, возникающий в процессе его рассматривания. Это одновременно сосуд, тающая льдинка, просыпающаяся почка, наконец, сердце. Отсюда тонкая полихромия: от бесцветной прозрачности стекла к зеленому – символу жизни, к красновато-синеватому – вены человеческого организма. Причем, одно естественно переходит в другое как жизненные соки.

Амбивалентность живого мира, в котором человек – лишь часть общего, он сосуществует с другими – птицами – отражена в композиции «Взлет» (1998). Графические очертания готовящейся к полету птицы вписаны в силуэт головы человека, благодаря чему смысловые границы образа расширены художником от буквального понимания, до глубокой философской метафоры, определяющей цель существования вообще.

Стилистика творчества Л. Серовой последних двух десятилетий (2000–2020) – своеобразный итог ее внутренней эволюции как художника-творца в области стекла, насчитывающей более 40 лет работы.

- Серова Лариса. «На взлёте». Техника: выдувание в гипсовую форму. Бесцветное стекло. 1998

- Серова Лариса. «Весна». Техника: выдувание в гипсовую форму. Цветное стекло. 1993

С начала 2000-х годов глоссарий техник, применяемых Л. Серовой, существенно расширяется. В каждом конкретном случае выбор определяется возможностями осуществить поставленную задачу. Это и выдувание в форму, и витражные техники, и спекание. При этом внешние контуры арт-объектов художника становятся четче, даже жесткими, маркирующими границу между внешним и внутренним мирами художника Л. Серовой. Ее невозможно назвать интравертом. Она – открытый и чуткий человек, откликающийся на любую общественную и творческую просьбу. Но все же, ее мир замкнут, почти закрыт. Метафизика ее как художника самодостаточна.

Начиная с 2000-х годов внешние контуры ее произведений обретают подчеркнутую геометричность очертаний. Они как бы теряют визуальную выразительность. Одновременно смысловой центр арт-объектов переносится во внутреннее пространство композиции.

В композиции «Морская» (2005) художник еще пытается сохранить образность силуэта: волна рождается из нагромождения форм, вздымающихся вверх и оплывающих, теряя силу. Но тогда же Л. Серова резко меняет свою авторскую манеру. Как будто следуя известному высказыванию французского художника XIX века Гюстава Моро: «Чем лаконичнее средства, тем ярче выражены чувства», ее художественный язык становится лаконичнее.

Вслед за геометричностью появляется самоограничение цветовой гаммы, в которой главную роль теперь играет белый цвет. Он становится концептуальной доминантой произведений Л. Серовой в эти десятилетия. Если продолжить ассоциации с теоретическими опусами Г. Моро, в белом цвете для Л. Серовой раскрывается «продуманная, вдохновленная, вымечтанная» (Г. Моро) символика белого цвета, в котором для нее заключена выразительная сила стекла как материала искусства. В чистой визуальности сконцентрирована его выразительная сила.

- Серова Лариса. «Полнолуние в городе». Витражные техники, моллирование, печать. Цветное стекло. 2023

- Серова Лариса. «Посвящение 2014 году». Техника Тиффани. Цветное стекло, зеркальное стекло. 2015

В абсолютном большинстве произведений 2000–2020-х годов Л. Серова опровергает сложившееся в истории живописи восприятие белого цвета как ахроматического, лишенного оттенков и присущих другим цветам, критериям насыщенности и глубины, воспринимаемому как дополнение к другим цветам. Не отказываясь от традиционного использования белого цвета чтобы подсветить, сделать другой оттенок ярче или, наоборот, приглушить, Л. Серова, все же, чаще всего применяет его для того, чтобы расширить цветовую палитру арт-объекта из стекла, распределить свет так, чтобы усилить эффект глубины пластического объема.

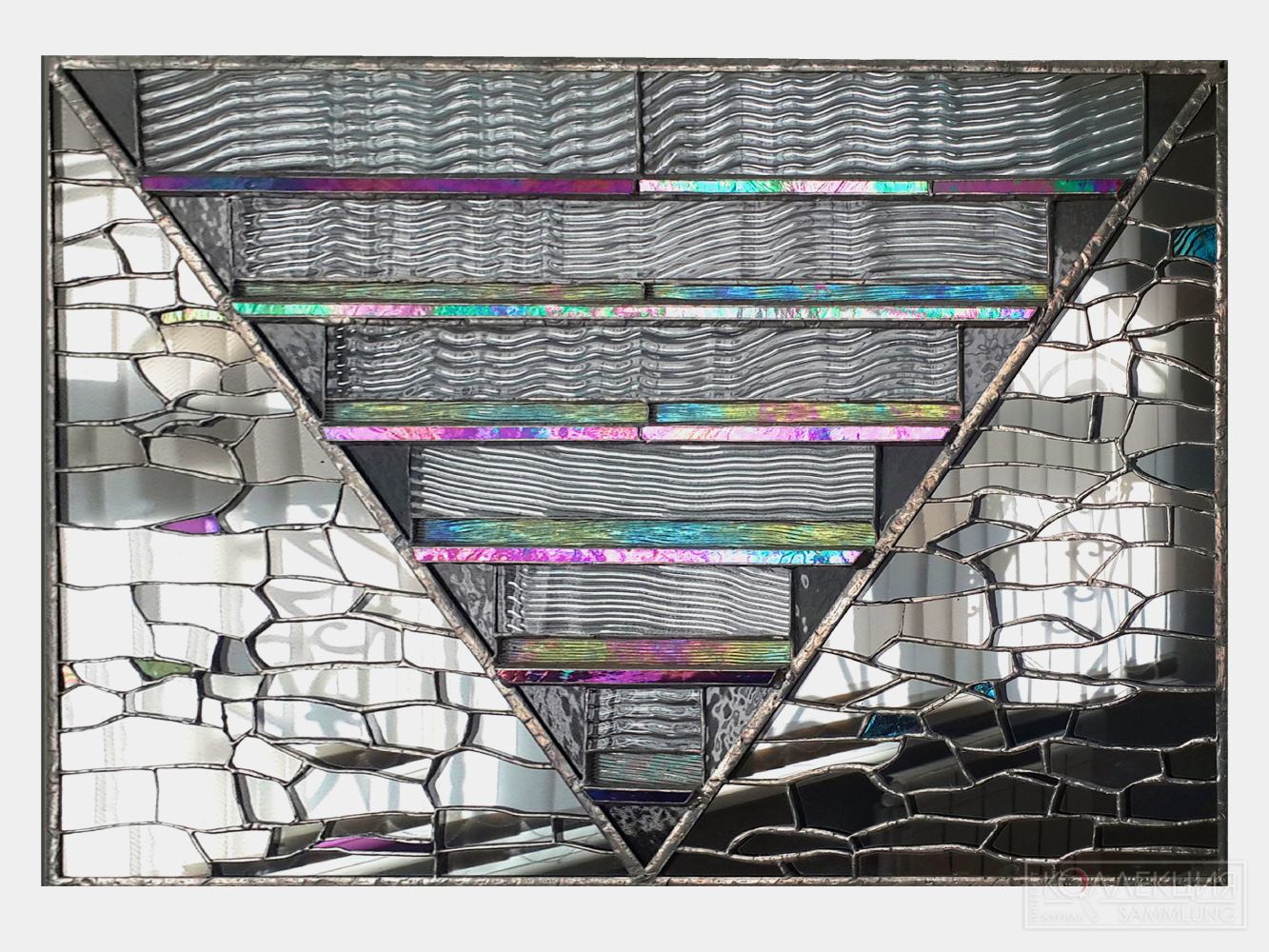

В витражном панно «Вечное» (2006) она строит художественно-образное решение на противопоставлении взаимонаправленных друг на друга золотистых треугольников, зависших в пространстве безвременья – набор из белого стекла в рифленом обрамлении.

В 2010-е годы в ее техническом арсенале появляется зеркало: воплощенное отсутствие цвета, принимающее на себя любые другие цвета. Так в композиции «Усадьба джаз» (2010) зеркало отражает шары прозрачного стекла и помещенные внутри них золотые нити – символическое воплощение разнообразных вариаций мелодий, заключенных в эталонные стандарты джаза.

Введение в композицию сетки из белого металла также можно рассматривать как расширение палитры белого цвета. В композиции «Нормандский этюд» (2011) этот прием позволяет подчеркнуть мотив диссонанса свободной природы – густая аметистовая капля и сковывающего ее продукта промышленной цивилизации.

В ряде арт-объектов Л. Серовой фактурная разработка белого цвета – композиция из разнохарактерных рифленых узоров из волнистых линий и осколков зеркал обретает роль смыслообразующего элемента – витражное панно «Нормандский этюд» (2015). Здесь благодаря графике белый цвет визуально обогащается множеством оттенков: от белого к серому и почти черному.

В 2020-е годы художник иногда вообще отказывается от цвета, опираясь в построении композиции только на художественно-выразительные свойства зеркального (бесцветного) стекла. Цвет визуально приходит из окружающего пространства, множится и вибрирует в многочисленных осколках бицентричной конструкции – панно «Взаимоотношения» (2020).

Но уж если художник погружается в феерию белого цвета, то в этом ее работы в стекле можно сопоставить с произведениями в стилистике «белое на белом» таких мастеров живописи как Владимир Григорьевич Вейсберг. Но в отличие от творчества одного из лидеров «неофициального» искусства, который перейдя к этой теме отказался от шероховатых поверхностей и перешел к сглаженным жидким мазкам, Л. Серова, напротив, акцентирует фактурную поверхность стекла, концентрирует внимание на оттенках белого цвета, рождающихся в ней. В ее арт-объектах серебристо-белый цвет воспринимается и как чувственно-эмоциональное, и как интеллектуально-чувственное средство художественного выражения, насыщенное тональными колебаниями «белого на белом», которое в реальности светится изнутри.

- Серова Лариса. «Острова». Техника: выдувание в гипсовую форму, гутная доработка. 1995

- Серова Лариса. «Одиночество». Гутная техника. Цветное стекло. 1990

Другой задачи «белого на белом» – оторваться от предметного и растворить его, перед ней не стоит. Она всегда воплощает не предмет, а состояние, чувство – пласты «Узоры зимы» (2022), «Белые ночи» и «Первые заморозки» (оба 2024). И белый цвет в контексте ее творчества – это чистый и хрупкий мир, окружающий художника-творца, его интеллектуальное переживание своих эмоций, во всем их многообразии и море нюансов.

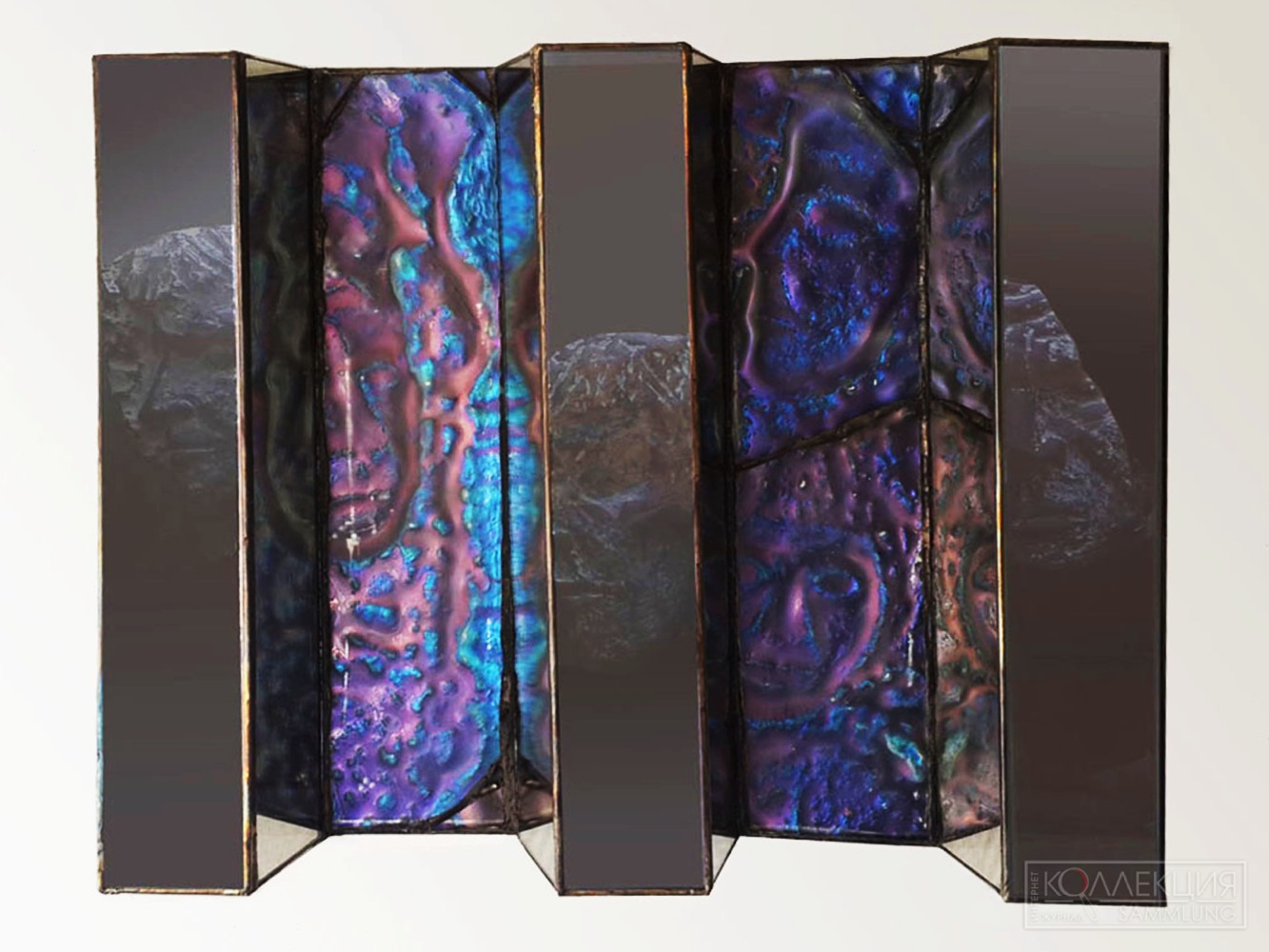

Когда интеллектуальное переживание уступает место эмоциям, когда они овладевают художником, тогда он как будто возвращается к началу своего творчества. Формы арт-объектов: чаши «Ах война!» и столпа «Встреча с морем» (2016), стены-ширмы «Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова» (2018), башни «Посвящение Венеции» (2020), панно «Полнолуние» (2023), абстрактной парковой пластики «Боль памяти» (2024), – рождаются из смыслов. И полихромия возвращается, но все же ее нужно рассматривать в пространстве «белого на белом», ясно очерченном в контексте авторской концепции художественного стекла Л. Серовой.

С 1987 по 2025 годы Л. Серова постоянный участник десятков отечественных и зарубежных выставок декоративного искусства и художественного стекла, организованных как музеями, так и различными творческими организациями АХДИ МСХ, МОСХ ВТОО «Союз художников России» и др., в том числе трех персональных выставок: «Art Spring» (Раменский историко-художественный музей, 2012), в Липецком художественном музее (2016), «Эпизоды» (Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина, 2016).

- Серова Лариса. «Ах, война…». Вид сверху, вид сбоку. Техника Тиффани. Цветное стекло. 2016

Творчество этого неординарного художника высоко оценено коллегами и специалистами в области истории художественного стекла. Ее произведения удостоены различных наград, в том числе: медаль ЮНЕСКО (2006), большая золотая медаль за участие в проекте «Врата Миров» («Некрополь-2012), медаль Европейской академии естественных наук им. В. Кандинского «за заслуги перед мировой культурой и развитие культурных связей между Германией и России» (2012), медаль «за заслуги в развитии отечественного дизайна» (Международная ассоциация «Союз дизайнеров», 2016), серебряная медаль Российской Академии Художеств (2017), большая золотая медаль «за участие в авторском проекте Российской академии художеств “Цена Жизни”» (2017), большая золотая медаль «за творческий вклад в реализацию проекта Российской академии художеств “Мировые традиции. Взгляд в прошлое”» (2018), медаль МОСХ ВТОО «Союз художников России» «за развитие традиций» (2020), золотая медаль ВТОО «Союз художников России» «Духовность. Традиции. Мастерство» (2021), золотая медаль «Достойному» Российской академии художеств (2022), Благодарность министра культуры РФ (2023), а также множество дипломов и благодарностей от творческих и общественных организаций России.

- Серова Лариса. «Нормандский этюд». Витражная техника. Цветное стекло, зеркальное стекло. 2015

- Серова Лариса. «Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова». Витражная техника, моллирование. Зеркальное стекло (тонир). 2018

Произведения Л. Серовой находятся в собраниях ведущих музеев России:

Всероссийском музей декоративно-прикладного и народного искусства (Москва), Музее хрусталя имени Мальцовых (Гусь-Хрустальный), РОСИЗО (Москва), Сергиево-Посадский государственном историко-художественном музее–заповедник, областных картинных галереях и историко-художественных музеях Александрова, Брянска, Липецка, Пензы, Раменского Московской обл., Рязани, а также в частных коллекциях России, Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Швеции.

Произведения Л. Серовой многократно публиковались в каталогах выставок декоративного искусства и художественного стекла и других изданиях, таких как «Художественное стекло России. Конец 1980–1990 годы» (Москва,), Российская триеннале художественного стекла (ВМДПНИ, 2008, 2011), «Стекло и керамика в пейзаже» (Санкт-Петербург, 2010), III Уральская триеннале декоративного искусства в Екатеринбурге, в книгах «Новый взгляд. Стекло и керамика конца ХХ – начала ХХI века» (Л.В. Казакова), «Авторское стекло России. 1990–2015 (Ф.М-А. Ибрагимов) и др.

Творчество Л. Серовой – яркое явление в современном авторском российском художественном стекле, удивительное по глубине эмоционального переживания и интеллектуального воплощения в предметных формах декоративного искусства.

Ирина Юрьевна Перфильева член-корреспондент Российской академии художеств, доктор искусствоведения, доцент, Заслуженный деятель искусств России главный научный сотрудник отдела Художественных проблем дизайна, декоративного и народного искусства НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, член ООО «Ассоциация искусствоведов», член ВТОО «Союз художников России», заместитель председателя Творческой комиссии по декоративному искусству ВТОО «Союз художников России»

Примечания

[1] В 1994 г. переименован в студию ремесел «Cеребряный павлин».

[2] Творчество Василия Кандинского / Из воспоминаний Д. Сарабьянова (1). 1993. С. 1. [Электронный ресурс]. URL: https://www.philol.msu.ru/~rki/advance-guard/kandinskiy.html Дата обращения 16.01.2022.

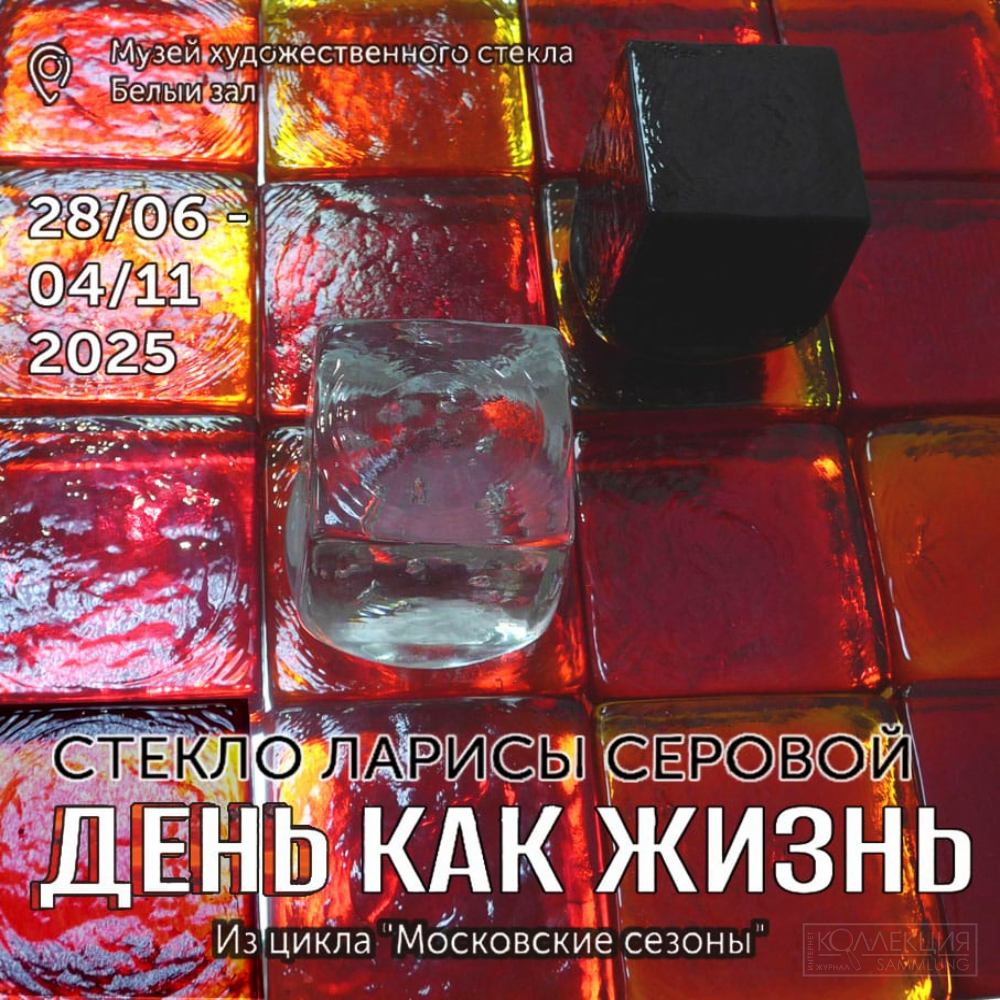

Выставка «Стекло Ларисы Серовой. День как жизнь» из цикла «Московские сезоны»

ЦПКиО имени С.М. Кирова, Музей художественного стекла, Белый зал

Россия, г. Санкт-Петербург, Елагин остров, 4Б

28 июня — 4 ноября 2025 г.

__________________